Щербаков_Ортопедическая стоматология

.pdf

в крайнем и среднем отношениях. Только на одной ножке больший отре. зок расположен ближе к шарниру, а второй - дальше от него. Какое бы расстояние ни измеряли этим циркулем, средняя ножка всегда делит его в крайнем и среднем отношениях.

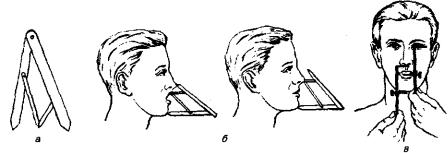

Рис. 166. Определение межальвеолярной высоты: а,б - циркулем "золотого" сечения; в - по Водсворту-Уайту.

На лице, как было отмечено, имеется несколько точек, которые делят его в крайнем и среднем отношениях. Находить эти точки помогает циркуль Герингера. Если попросить больного, имеющего передние зубы, широко открыть рот и наложить на кончик носа крайнюю ножку циркуля (рис.1666), а на подбородочный бугорок - вторую, то полученное таким образом расстояние будет разделено средней ножкой в крайнем и среднем отношениях. Большая величина будет соответствовать расстоянию между указанными точками, но уже при сомкнутых зубах или прикусных валиках. С помощью этого приема нетрудно определить межальвеолярную высоту.

Есть еще один антропометрический способ определения высоты прикуса - по Водсворту-Уайту, основанный на равенстве расстояний от середины зрачков до линии смыкания губ и от основания перегородки носа до нижней части подбородка (см.рис.166в).

Антропометрические методы определения высоты приемлемы для классического профиля лица. В массовой практике, как показали измерения, этот метод определения межальвеолярной высоты неточен, а следовательно, может быть рекомендован для практики с определенными ограничениями. Лучшие результаты при установлении межальвеолярной высоты получают анатомо-функциональным методом.

Анатомо-функциональный метод. Прежде чем перейти к описанию метода, следует подробно остановиться на анатомо-функциональных данных, которые послужили основой для его обоснования. Потеря фиксированной межальвеолярной высоты приводит к изменению положения всех анатомических образований, окружающих ротовую щель; губы западают,

370

носогубные складки становятся глубокими, подбородок выдвигается вперед, уменьшается высота нижней трети лица.

Чтобы восстановить нормальную конфигурацию лица, нарушенную утратой фиксированной межальвеолярной высоты, и создать тем самым эстетический оптимум, нужно иметь в виду, что при правильно определенной межальвеолярной высоте губы должны лежать свободно, без напряжения, касаясь друг друга на всем протяжении. Они не должны западать или быть напряженными. Углы рта при этом слегка приподняты, носогубные складки ясно выражены.

Эти данные в свое время были положены в основу классического анатомического метода определения межальвеолярной высоты. Восстанавливая взаимоотношения анатомических образований, окружающих ротовую щель, удается изменить внешний вид человека. Этот метод очень хорош. Однако в определении межальвеолярной высоты молодыми врачами могут допускаться ошибки. Причина их заключается в недостатке опыта, врачебной интуиции и в субъективности оценки положения того или иного анатомического образования. В последствии телерентгенографически было установлено, что контуры мягких тканей лица часто имеют различный характер, иногда зависящий от их толщины, а не от межальвеолярной высоты. Поэтому для определения межальвеолярной высоты, при которой были бы созданы наилучшие условия для деятельности мышц и сустава, анатомический метод дополнен более точными критериями, одним из которых оказалось положение покоя нижней челюсти.

Как известно, вне разговора и жевания зубы человека редко находятся в контакте со своими антагонистами. У подавляющего большинства людей нижняя челюсть в это время бывает слегка опущенной и между зубными рядами появляется просвет от 1 до 8 мм и более. Челюсть в этом положении удерживается антигравитационным рефлексом. Это состояние связано с функциональным покоем мышц жевательного аппарата, находящихся в состоянии максимального расслабления. Состоянию относительного покоя жевательного аппарата сопутствуют определенные взаимоотношения органов, окружающих ротовую щель. Губы при этом лежат свободно, носогубные складки выражены.

Понятие о покое нижней челюсти и данные об анатомии тканей, окружающих ротовую щель, были положены в основу метода определения межальвеолярной высоты, получившего название анатомо-функциональ- ного.

Техника определения межальвеолярной высоты состоит в следующем. Больного вовлекают в непродолжительный разговор, не связанный с протезированием. По окончании его нижняя челюсть устанавливается в Положении покоя, а губы, как правило, смыкаются свободно, прилегая друг к Другу. В таком положении врач измеряет расстояние между двумя точками, нанесенными на кожу у основания перегородки носа и на подбородке.

Затем в рот вводят шаблоны с прикусными валиками и просят пациента сомкнуть их. Следует помнить, что межальвеолярную высоту надо определять в центральном положении нижней челюсти. Поскольку при обработке прикусных валиков имело место неоднократное открывание и закрывание рта, больной чаще всего устанавливает челюсть именно в этом положении. После введения прикусных валиков расстояние между намеченными точками измеряют вновь. Это расстояние называется окклюзионной высотой. Она должна быть меньше высоты покоя на 2 - 3 мм. Если высота нижней трети лица при покое и смыкании прикусных валиков оказалась равной, то межальвеолярное расстояние повышено. Необходимо снять слой воска с нижнего прикусного валика. Если окклюзионная высота более чем на 3 мм ниже высоты покоя, следует увеличить высоту нижнего прикусного валика.

После того, как путем измерений определена межальвеолярная высота, обращают внимание на ткани вокруг ротовой щели. При правильной межальвеолярной высоте восстанавливаются нормальные контуры нижней трети лица. Если высота понижена, опускаются углы рта, носогубные складки становятся резко выраженными, верхняя губа укорачивается. В этом случае надо еще раз проверить результаты измерений высоты покоя и окклюзии. При увеличении межальвеолярной высоты губы смыкаются с напряжением, сглаживаются носогубные складки, верхняя губа удлиняется. В этом отношении показательна одна проба. Если коснуться линии смыкания губ кончиком пальца, то они моментально раскрываются, чего не бывает, если они лежат свободно. Когда конфигурация тканей, окружающих ротовую щель, вызывает подозрения о повышении межальвеолярной высоты, следует вновь проверить все измерения как высоты покоя, так и окклюзионной высоты.

Разговорная проба. Эта проба является вторым функциональным дополнением анатомического метода и проводится следующим образом. После определения межальвеолярной высоты анатомо-функциональным способом пациента просят произнести несколько букв или слогов (о, и, м, э, п, ф и др.), при этом следят за степенью разобщения прикусных валиков. При нормальной межальвеолярной высоте это разобщение достигает 5-6 мм (рис.167). Если прикусные валики разобщаются больше чем на 6 мм, следует сделать предложение об уменьшении этой высоты, а если щель менее 5 мм - о возможности увеличения ее.

Объединение анатомического метода и указанных функциональных проб и составляет анатомо-функциональный метод определения межальвеолярной высоты. Он дает лучшие результаты, но и сам имеет недостатки. Дело в том, что высота щели между зубами в положении покоя нижней челюсти у различных субъектов индивидуальна. Поскольку это расстояние у каждого больного измерить невозможно, пользуются средней величиной

372

/ 2 - 3 мм). Естественно, что средние параметры, которых рекомендует придерживаться большинство руководств по ортопедической стомато- л О гии, не всегда могут обеспечить хороший результат протезирования.

Рис. 167. Разговорная проба. При произношении звука "о" между валиками появляется просвет.

Определение центрального положения нижней челюсти

Определение центрального положения нижней челюсти часто превращается в трудную задачу ввиду склонности больных, потерявших зубы, выдвигать нижнюю челюсть вперед. Чтобы установить ее центральное положение, не следует просить пациента: "Закройте рот правильно". Чаще всего при этом получается обратное, потому что пациент не понимает, что от него требуют. Даже при наличии всех зубов при просьбе закрыть рот правильно пациенты выдвигают нижнюю челюсть вперед или смещают ее в сторону.

Для установления нижней челюсти в центральное положение голову пациента запрокидывают несколько назад. Шейные мышцы при этом слегка напрягаются, препятствуя выдвижению нижней челюсти вперед. Затем указательные пальцы кладут на окклюзионную поверхность нижнего валика в области моляров так, чтобы они одновременно касались углов рта, слегка оттесняя их в сторону. После этого просят больного поднять кончик языка, коснуться им задних отделов твердого неба и одновременно сделать глотательное движение. Этот прием почти всегда обеспечивает установку нижней челюсти в центральной позиции. В некоторых руководствах по ортопедической стоматологии для этой цели рекомендуют на верхнем восковом шаблоне, по его заднему краю, сделать холмик из воска, который больному и следует достать языком, прежде чем он проглотит

слюну, закрывая рот (Валькгоф). Когда больной закрывает рот, и прикусньге валики начинают сближаться, указательные пальцы, лежащие на них выводят, но так, чтобы они все время не порывали связи с углами рта' раздвигая их. Закрывание рта с использованием описанных приемов следует повторить несколько раз, пока не станет ясно, что имеет место правильное смыкание. Терпение в этом деле играет немалую роль.

После установления челюстей в положении центральной окклюзии на валики наносят ориентировочные линии (рис 168): среднюю линию, линию клыков и линию шеек верхних передних зубов (линия улыбки).

Рис. 168. Прикусные валики на моделях верхней и нижней челюстей (на валиках нанесены ориентировочные линии).

Средняя линия проходит между центральными резцами. Правильное расположение ее является одним из условий для создания внешне красивой постановки передних зубов. Для нанесения этой линии точных ориентиров нет. Более удобно наносить среднюю линию как продолжение мысленной линии, делящее лицо и верхнюю губу на две равные половины. Линия, проходящая по дистальной поверхности клыков, соответствует углу рта. Линию шеек передних зубов проводят по границе с красной каймой верхней и нижней губ при улыбке. Эти линии определяют высоту передних зубов. Средняя линия является ориентиром для постановки центральных резцов. Линия клыков определяет ширину передних 6 зубов.

Затем приступают к созданию на окклюзионной поверхности валиков, задерживающих пунктов, позволяющих после удаления из полости рта шаблона с прикусными валиками составить их в правильном положении. Для этой цели на окклюзионной поверхности верхнего валика делают две крестообразные бороздки глубиной до 3 мм. На прикусном валике нижней челюсти против крестообразных бороздок снимают слой воска толщиной 1 - 2 мм и накладывают на это место полоску разогретого воска. Шаблоны с валиками вводят в рот и предлагают больному сомкнуть их. При этом следует воспользоваться всеми приемами, которые способствуют установлению нижней челюсти в центральном положении. Размягченный

374

воск входит в созданные бороздки, и таким образом создаются своеобразные ориентиры, позволяющие правильно составить модели. Соединенные вместе шаблоны выводят изо рта и охлаждают. Затем их разъединяют, излишки воска, вышедшие за бороздки, удаляют. Бороздки и соответствующие им выступы воска на окклюзионной поверхности противоположного валика позволяют соединить их в центральном соотношении. Они лее делают это соединение устойчивым.

Выбор искусственных зубов

Подбором искусственных зубов достигается восстановление функции жевания и наилучший эстетический эффект. В эстетическом отношении самым важным является подбор передних зубов. На их форму, цвет, величину обращают внимание особое. Еще в 1907 г. Вильяме, исследуя черепа людей различных рас и групп, пришел к убеждению, что зубов, присущих какой-либо одной расе, не существует. Обобщая свои исследования, он выделил три типа зубов, свойственных всем расам. Типичные признаки их резко выражены на передних зубах, особенно центральных и боковых резцах.

Зубы первого типа характеризуются параллельными или почти параллельными линиями контактных поверхностей на протяжении половины или более их длины, начиная от режущего края. Второй тип - зубы имеют на контактных поверхностях резко конвергирующие линии так, что при продолжении они могут пересекаться у верхушки зуба. Эти линии прямые, но иногда наблюдается вогнутость на медиальной и незначительная выпуклость на дистальной поверхностях. Зубы третьего типа отличает двояковыпуклая линия на дистальной, а иногда и на медиальной поверхностях. Все поверхности и углы зубов этого типа более закруглены и изящны.

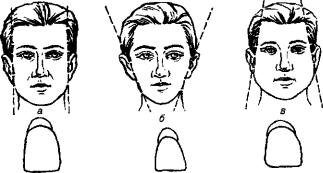

Рис. 169. Типы лица и формы зубов: а - прямоугольное лицо; б - коническое лицо; в • овальное лицо.

В настоящее время изготовляются искусственные зубы описанных трех типов, а также переходных форм. При этом учитывается не только форма, но длина и цвет зубов.

Установлена определенная зависимость между формой зубов и типом лица. Выделяют три типа лица: прямоугольное, коническое и овальное (рис.169). Контуры лица определяются наклоном той части щек, которая расположена между скуловой костью и углом челюсти. Если линии щек параллельны и лишь слегка сходятся книзу, говорят о прямоугольном лице; если линия щек значительно сужается книзу - о продолговатом (коническом) лице. Наконец, в тех случаях, когда линии щек книзу расходятся, лицо называют овальным. Между описанными строгими типами имеются переходные, так называемые мягкие формы, чаще наблюдаемые у женщин.

С прямоугольными лицами и их разновидностями гармонируют зубы первого типа. Для конических лиц более удобны зубы второго типа, у которых контактные поверхности имеют направление, противоположное линиям лица. С овальной формой лица гармонируют зубы третьего типа.

Постановка искусственных зубов

После определения центрального соотношения челюстей модели с восковыми базисами и прикусными валиками фиксируют в приборах, воспроизводящих движения нижней челюсти.

Приборы, в которых воспроизводятся только вертикальные (шарнирные) движения нижней челюсти, называются окклюдаторами, а приборы, воспроизводящие в большей или меньшей степени все движения челюсти, анатомическими артикуляторами. Последние в свою очередь делятся на две большие группы: артикуляторы со средней установкой наклона суставных и резцовых путей и артикуляторы с индивиду&чьной установкой наклона суставных путей и резцового скольжения (универсальный артикулятор). Вторые в свою очередь делятся на суставные и бессуставные.

Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти

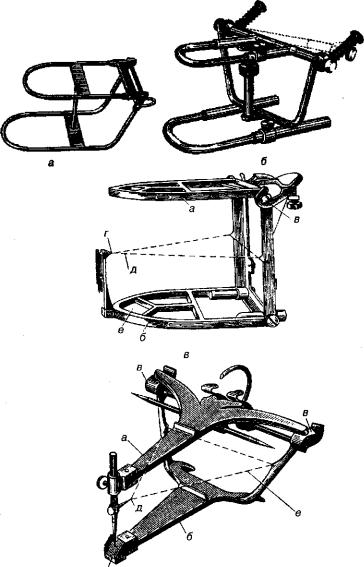

Окклюдаторы. Окклюдатор представляет собой простейший аппарат, при помощи которого можно воспроизвести лишь вертикальные (шарнирные) движения нижней челюсти, что соответствует открыванию и закрыванию рта (рис. 170а). Другие движения в этом аппарате невозможны. Аппарат состоит из двух проволочных или литых рам, соединенных друг с другом с помощью шарнира. Нижняя рама изогнута под углом 100 - 110°, верхняя рама расположена в горизонтальной плоскости и имеет вертикальный штифт для фиксации межальвеолярной высоты. В окклюдаторах и артикуляторах подвижной является верхняя рама, что, однако, не имеет существенного значения.

г г

Рис. 170. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти: А - окклюдатор; Б - артикулятор Бонвиля; В - артикулятор Сорокина: а - верхняя рама, б - нижняя рама, в - суставное сочленение, г - указатель средней линии, д - расположение окклюзионнои плоскости, е - решетка для загипсовывания моделей; Г - артикулятор Гизи: а - верхняя рама, б - нижняя рама, в - суставное сочленение, г - подвижная резцовая площадка, д - указатель

средней линии, е - расположение окклюзионнои плоскости.

Артикулятор Бонвиля. Первый анатомический артикулятор был сконструирован основоположником артикуляционной проблемы Бонвилем (рис. 1706). Исследуя черепа, Бонвиль установил, что среднее расстояние между головками нижней челюсти и резцовой точкой равно 10 см. Соединив эти точки, получают треугольник, называемый треугольником Бонвиля. Треугольник Бонвиля служит одним из основных элементов построения многих анатомических артикуляторов, так как с его помощью удается определить пространственное положение моделей в артикуляторе. Сам артикулятор Бонвиля имел горизонтальное расположение суставных путей, что являлось его недостатком.

В основу конструкции анатомических артикуляторов со средней установкой наклона суставных путей положены средние арифметические данные о величине углов суставных и резцовых путей. Для сагиттального суставного пути этот угол равен 33°, для бокового - 17°, для бокового резцового - 120°. Аппараты, сконструированные на основании этих данных, получили название артикуляторов со средней (стандартной) установкой суставного пути. В России аналогичный артикулятор был сконструирован Сорокиным (рис.ПОв). Из приборов такого типа наибольшее распространение получил артикулятор Гизи "Симплекс Н" (рис.170г).

Артикулятор Сорокина. Этот артикулятор позволяет воспроизводить все движения нижней челюсти (вперед, назад, вправо и влево). Он состоит из верхней и нижней рам, соединенных между собой. Верхняя рама подвижная. Наклон суставного пути по отношению к окклюзионной плоскости равен 30°, бокового суставного - 17°, сагиттального резцового - 40° и бокового резцового - 120°. Ориентиром для укрепления нижней модели в пространстве артикулятора служат три точки: указатель средней линии и два выступа на вертикальной части нижней рамы.

Артикулятор Гизи "Симплекс IIй . В этом аппарате можно воспроизвести все движения нижней челюсти. Верхняя рама артикулятора имеет три опоры. Две из них находятся в суставных сочленениях, третья - на резцовой площадке. При помощи вертикального штифта можно закреплять межальвеолярную высоту, а при помощи острия горизонтального штифта фиксируют среднюю линию и резцовую точку, т.е. точку между медиальными углами нижних центральных резцов.

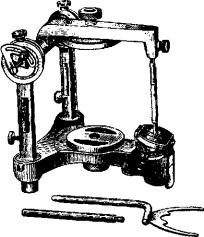

Универсальные артикуляторы. В отличие от средних анатомиче-ских артикуляторов универсальные позволяют установить углы резцового и суставного путей скольжения соответственно индивидуальным данным, полученным при обследовании больного. К числу таких приборов относятся артикуляторы Гизи-Трубайт, Хаита, Ганау (рис.171) и др. Кроме перечисленных артикуляторов, в конструкцию которых входят блоки, воспроизводящие сустав, имеются и бессуставные артикуляторы (например, артикулятор Вустрова).

378

Рис. 171. Универсальный артикулятор Ганау.

Универсальные артикуляторы, как и все другие приборы этого типа, имеют верхнюю и нижнюю (основание) рамы. Верхняя рама имеет три точки опоры: две в суставах и одну на резцовой площадке. Суставы артикулятора построены по типу височно-нижнечелюстного. Связывая между собой верхнюю и нижнюю рамы прибора, они рассчитаны на возможность воспроизведения различных индивидуальных движений нижней челюсти, свойственных пациенту. Расстояние между суставами артикулятора и указателем средней линии равно 10 см, т.е. здесь также соблюдается принцип равностороннего треугольника Бонвиля. Универсальный суставной артикулятор устроен так, что позволяет установить любой угол суставного и резцового путей.

Однако, прежде, чем установить угол, необходимо получить исходные данные (величина угла сагиттального и бокового суставных путей и сагиттального и бокового резцовых путей) путем специальных внутриротовых или внеротовых записей.

Внеротовая запись суставного пути. Внеротовая запись сагиттального суставного пути производится с помощью лицевой дуги (рис. 172). Последняя состоит из внеротовой и внутриротовой частей. Внутриротовая часть соединяется с нижним прикусным валиком. Внеротовая часть дуги лежит в той же плоскости, что и внутриротовая, и, следовательно, параллельна ей. Внеротовая часть дуги оканчивается металлическими стержнями, снабженными карандашами, которые устанавливают в области суставов перпендикулярно к коже. На щеку больного в области сустава накладывают твердую бумагу с таким расчетом, чтобы нижний край ее, согнутый под прямым углом, был строго параллелен лицевой дуге, представля-