зоология позвоночных

.pdfло ста пар нефридий. Нефридии представляют собой изогнутую трубку, отверстием открывающуюся в атриальную полость над вершиной жаберной щели. Почти вся трубка нефридий вдается в полость тела — целом. На этой части трубки имеются несколько отверстий — нефростом, каждое из которых замкнуто группой специальных клеток — соленоцитов, представляющих собой булавовидные клетки; в их длинных ножках имеется узкий канал, внутри которых находится мерцательный волосок. В стенках тела у нефридий находятся клубочки капилляров, через которые продукты распада фильтруются в полость целома и далее проникают в тело соленоцита и в канал в его ножке. Мерцательная ресничка облегчает стекание продуктов распада из канала соленоцита в просвет нефридиальной трубки, откуда через отверстие они выделяются в атриальную полость и с постоянно идущим через нее током во-

ды выводятся наружу.

Нервная система. Центральная нервная система представлена тонкой нервной трубкой (рис. 3, 12; ðèñ. 4, 6; ðèñ. 5, 6), лежащей над хордой. На тотальном препарате она отчетливо видна благодаря цепочке черных точек, которые представляют собой свето- чувствительные органы — глазки Гессе (рис. 3, 13), состоящие из пигментной и чувствующей клеток. Глазки Гессе располагаются непосредственно в стенке нервной трубки (рис. 4, 7; ðèñ. 5, 7) и хорошо видны почти на всем ее протяжении. В переднем конце нервной трубки, образующей здесь небольшое расширение — «мозговой пузырь»— находится крупное пигментное пятно — «непарный глазок» (рис. 3, 14), его функция не выяснена. Непарный глазок отчетливо заметен в виде темного пятнышка (лучше виден на тотальном препарате под малым увеличением микроскопа).

В поперечном сечении нервная трубка имеет почти треугольную форму (рис. 4, 6; ðèñ. 5, 6). В центре ее видна очень маленькая внутренняя полость нервной трубки — невроцель (рис. 5, 6à). Глазки Гессе концентрируются вокруг невроцели. Как и у всех хордовых животных, нервная трубка ланцетника образуется путем свертывания первичной нервной пластинки с последующим срастанием ее краев. На препаратах поперечных срезов след этого срастания хорошо заметен в виде вертикальной линии, проходящей от невроцеля к спинной поверхности нервной трубки.

На хороших препаратах можно увидеть, что от нервной трубки отходят корешки спинномозговых нервов: спинные в передней части каждого сегмента и брюшные в его задней части. В отличие от высших хордовых спинные и брюшные корешки у бесчерепных не объединяются в единый нерв.

21

Скелет. Осевой скелет ланцетника представлен спинной струной, или хордой (chorda dorsalis — рис. 3, 11; ðèñ. 4, 5; ðèñ. 5, 5), проходящей вдоль всего тела и суживающейся спереди и сзади. Хорда выступает за передний конец нервной трубки (отсюда название класса — Головохордовые). Крупные вакуолизированные клетки, составляющие хорду, придают ей характерную попереч- ную исчерченность (видно при рассматривании сбоку). Хорда окружена оболочкой из студенистой соединительной ткани (рис. 4, 8; ðèñ. 5, 8); отростки этой оболочки в виде миосепт разделяют мышечные сегменты, связывая тем самым мускулатуру с хордой (миохордальный комплекс). Упругость хорды обеспечивается повышенным тургором ее клеток и упругостью оболочки.

Непарная плавниковая складка поддерживается столбикообразными студенистыми соединительнотканными выростами; на обычно изготовленных препаратах их не видно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У ланцетника (и других видов подтипа Бесчерепных (Acrania) хорошо выражены все характерные признаки типа Хордовых: хорда, центральная нервная система в виде трубки и глотка, пронизанная жаберными щелями.

Примитивность организации бесчерепных проявляется в следующем: слабое развитие скелетных образований (опорную функцию несет хорда и отчасти студенистая соединительная ткань); отсутствие дифференциации центральной нервной системы на головной и спинной мозг; слабое развитие органов чувств (представленных осязательными клетками, разбросанными по всей поверхности тела, и глазками Гессе в толще нервной трубки); метамерность расположения половых желез; метамерное расположение и тип строения органов выделения (нефридий), напоминающих органы выделения кольчатых червей; относительно слабо выраженная дифференциация пищеварительной трубки; однослойность эпителия; отсутствие защитных образований в коже и т. д. С этими особенностями организации связаны и основные черты биологии ланцетника: его относительно малая подвижность и пассивный способ питания, при котором животное довольствуется лишь пищей, попадающей в глотку при непрерывной фильтрации воды.

Следует отметить, что возникновение подтипа Бесчерепных — очень важный этап эволюции. У них полностью сформировался «удачный» план строения, который позволил при дальнейшей диф-

22

ференциации систем органов резко поднять общий уровень организации. Именно этим путем шло эволюционное развитие наиболее прогрессивной ветви хордовых животных — подтипа Позвоночных.

С эволюционной точки зрения наиболее важным было становление миохордального комплекса: четко дифференцированного внутреннего опорного скелета в виде хорды и связанной с ней возросшей по массе сегментированной мышечной системы. У многих беспозвоночных, а из низших хордовых у личиночнохордовых мышцы не имеют опоры внутри тела и связаны лишь с кожей, образуя кожномускульный мешок. Эти особенности организации позволили одной из ветвей древних бесчерепных перейти к более совершенному типу движения и дать начало позвоночным.

Современные бесчерепные — потомки древних вымерших бес- черепных. Несмотря на примитивность строения, они сохранились до наших дней благодаря специализации, позволившей им занять свою жизненную нишу — песчаные участки морского дна. Морфологические особенности, обеспечивающие эту специализацию, довольно разнообразны. Полупрозрачное тело плохо заметно на грунте. Среди обычных эпителиальных клеток есть клетки, выделяющие слизь; она предохраняет нежную кожу от повреждения при закапывании в грунт. Закапывание облегчается довольно большой массой мышечных сегментов, ланцетообразной формой хвоста, укреплением переднего конца так, что хорда доходит практически до самого переднего конца тела, заметно выдаваясь вперед за конец нервной трубки. У свободноплавающей личинки ланцетника атриальная полость отсутствует. Она развивается в период метаморфоза при переходе к донному образу жизни и защищает жаберные щели от засорения частицами грунта. Увели- чение количества жаберных щелей, а также размеров и объема глотки способствует возрастанию тока воды и тем самым обеспе- чивает дыхание и питание полузарывшегося в грунт животного. Дифференциация глотки (образование в ней эндостиля и наджаберной борозды) и захват частичек пищи слизью, которая выделяется клетками эндостиля и двигается навстречу току воды, помогает более полному изъятию пищи из фильтруемой воды, а обособление секреторного участка кишечника (печеночный вырост) — лучшему ее перевариванию. Однако небольшая скорость кровотока (отсутствие сердца) и нефридиальная выделительная система определяют относительно невысокий уровень обмена веществ.

23

ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ — VERTEBRATA

РАЗДЕЛ БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ

Объединяет более высокоорганизованных хордовых животных, для которых характерен активный способ питания, что, естественно, сопровождалось увеличением подвижности и перестройкой двигательной и других систем; при сохранении общего принципиального плана строения. Хорда замещается позвоночником; развивается череп, обеспечивающий защиту головного мозга, у подавляющего большинства в висцеральном отделе формируются челюсти, являющиеся органом захвата и расчленения пищи; возникают парные конечности и их пояса; усложняется строение и функция центральной нервной системы, органов чувств; уровень метаболизма существенно повышается за счет интенсификации: питания, процессов пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения.

Позвоночные населяют практически все биотопы суши и мировой океан. В фауне биосферы насчитывается около 42 тыс. видов.

Подтип Позвоночных делят на два раздела: Бесчелюстные (Agnatha), который включает один класс Круглоротые; и Челюстноротые (Gnathostomata), который объединяет два надкласса: Рыбы (классы: Хрящевые и Костные рыбы) и Четвероногие (классы Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы и Млекопитающие).

КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ — CYCLOSTMATA

Круглоротые — это наиболее древний класс из ныне живущих позвоночных. Известны с Силура около 440 млн лет назад. Круглоротые представляют наиболее древнюю и примитивную группу современных позвоночных. Большинство видов — своеобразные паразиты и хищники. Класс включает около 40 современных видов, подразделенных на 2 подкласса: Миноги (Petromyzones) (24 вида) и Mиксины (Myxini) (18 видов).

Т е м а 3. СТРОЕНИЕ РЕЧНОЙ МИНОГИ

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Подтип Позвоночные, Vertebrata Раздел Бесчелюстные, Agnatha Класс Круглоротые, Cyclostomata Подкласс Миноги, Petromyzones

Представитель — Минога речная, Lampetra fluviatilis

24

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ

Т а б л и ц ы: внешний вид миноги; продольный разрез речной миноги; поперечный разрез миноги в области жаберных мешков и в туловищном отделе; кровеносная система миноги; головной мозг миноги; скелет миноги.

На одного-двух студентов необходимы:

1.Фиксированная минога.

2.Разрезанная в дорзо-вентральном направлении вдоль средней линии фиксированная минога.

3.Поперечный разрез миноги в области жаберных мешков.

4.Поперечный разрез миноги в области кишечника.

5.Ванночка.

6.Препаровальные иглы — 2.

7.Ручная лупа 4—6 .

ЗАДАНИЕ

Рассмотреть внешний вид миноги и изучить особенности строения внутренних органов сначала на продольном, а затем на поперечных разрезах ее тела. Сделать следующие рисунки:

1)расположение внутренних органов на продольном разрезе миноги;

2)поперечный разрез миноги в области жаберных мешков;

3)поперечный разрез миноги в области кишки;

4)схема кровеносной системы миноги;

5)скелет миноги.

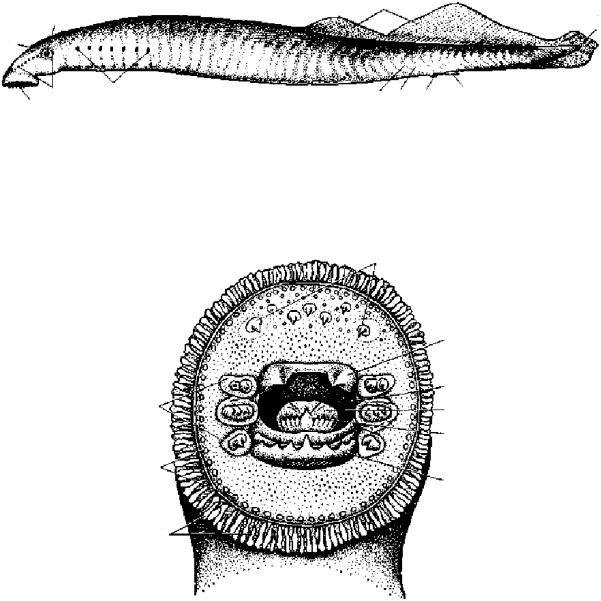

ВНЕШНИЙ ВИД

Речная минога имеет удлиненное змеевидное тело, без четких границ, разделяющееся на голову, туловище и хвост. Голова и туловище в сечении округлые, а хвост сжат с боков.

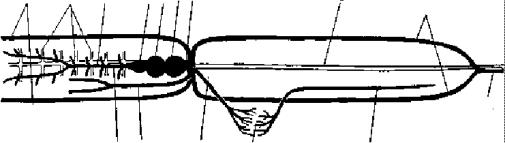

Спереди располагается присасывательная ротовая воронка (рис. 7, 1), окруженная кожными сосочками и имеющая на внутренней поверхности роговые «зубы» (рис. 8). Расположение и число роговых «зубов» имеют систематическое значение.

В глубине воронки находится ротовое отверстие (рис. 8, 1) и виден конец языка (рис. 8, 2) со сложной роговой зубной пластинкой (рис. 8, 3). На верхней поверхности головы имеется непарная ноздря (рис. 7, 2) и позади нее участок непигментированной кожи

25

8

3 |

9 |

|

2

5 |

4 |

10 |

6 |

7 |

1 |

11 |

|

||

|

|

|

|

Ðèñ 7. Внешний вид речной миноги:

1 — ротовая (присасывательная) воронка, 2 — непарная ноздря, 3 — ãëàç, 4 — наружные отверстия жаберных мешков, 5 — органы боковой линии, 6 — анальное отверстие, 7 — мочеполовой сосочек, 8 — спинные плавники, 9 — хвостовой плавник, 10 — миомер, 11 — миосепта

6

4

1

7 2

3

8

5

9

Ðèñ. 8. Ротовая воронка речной миноги:

1 — ротовое отверстие, 2 — конец языка, 3 — роговая зубная пластинка на конце языка, 4 — верхняя (надротовая) роговая зубная пластинка,

5 — нижняя (подротовая) роговая зубная пластинка, 6 — верхние губные «зубы», 7 — боковые губные «зубы»,

8— мелкие краевые губные «зубы», 9 — кожистая бахрома краев воронки

âобласти расположения теменного органа, который служит добавочным светочувствительным органом. Парные глаза (рис. 7, 3), находящиеся по бокам головы, прикрыты полупрозрачной кожей. Позади глаз открывается 7 пар наружных отверстий жаберных мешков (рис. 7, 4). В коже головы и туловища находятся ор-

26

8 |

7 |

6 |

4 3 2 1 |

6 |

11 |

|

|

|

|

|

10

5 |

9 |

14 |

13 |

12 |

|

|

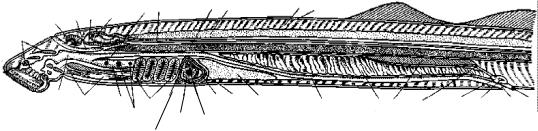

Ðèñ 9. Схема кровеносной системы речной миноги (вид с брюшной стороны):

1 — венозный синус, 2 — предсердие, 3 — желудочек, 4 — луковица аорты, 5 — брюшная аорта с отходящими от нее приносящими жаберными артериями, 6 — спинная аорта, 7 — впадающие в спинную аорту выносящие

жаберные артерии, 8 — передняя кардинальная вена, 9 — нижняя яремная вена, 10 — хвостовая вена, 11 — задняя кардинальная вена, 12 — подкишечная вена, 13 — воротная система печени, 14 — печеночная вена

ганы боковой линии (рис. 7, 5). Они заметны в виде бугорков слизи, прикрывающих наружные отверстия расположенных в толще кожи каналов. На вентральной поверхности тела на границе туловища и хвоста расположено заднепроходное отверстие (рис. 7, 6), а позади него — небольшой мочеполовой сосочек (рис. 7, 7).

На дорзальной поверхности тела находятся два спинных плавника (рис. 7, 8) — остатки непарной плавниковой складки. Задний конец тела окаймлен хвостовым плавником (рис. 7, 9). Осевой скелет разделяет хвостовой плавник на две равные части. Такой первично равнолопастной плавник принадлежит к протоцеркальному типу.

Голая кожа миноги покрыта слизью, обильно выделяемой специальными кожными железами. Чешуи или каких-либо иных элементов наружного скелета кожа не содержит.

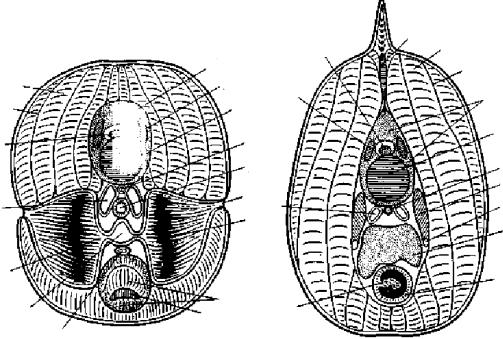

СТРОЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Мускулатура. Боковые мышцы туловища и хвоста состоят из изогнутых сегментов миомеров (рис. 7, 10), имеющих сложную форму и разделенных миосептами (рис. 7, 11). Миомеры становятся хорошо видны, если на небольшом участке тела миноги удалить кожный покров. В жаберной области мускульные тяжи раздваиваются, образуя наджаберную и поджаберную мускулатуру. В головном отделе миноги хорошо развита сложно дифференцированная мускулатура языка (рис. 10, 8; ðèñ. 11, 9).

27

11 12 3 |

9 |

14 |

10 |

1 |

2 |

6 |

7 |

|

|

|

|

|

|

4

13 |

8 |

19 |

18 |

21 |

5 22 |

17 |

15 |

27 24 |

25 |

26 29 |

16 28 |

|

|

19à |

20 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

23 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Ðèñ. 10. Продольный разрез речной миноги:

1 — хорда, 2 — соединительнотканная оболочка хорды, 3 — мозговой череп, 4 — хрящи ротовой воронки, 5 — околосердечный хрящ,

6 — миомер, 7 — миосепта, 8 — мускулатура языка, 9 — головной мозг, 10 — спинной мозг, 11 — обонятельный мешок, 12 — питуитарный вырост, 13 — ротовая полость, 14 — пищевод, 15 — кишка,

16 — анальное отверстие, 17 — печень, 18 — жаберные мешки, 19 — дыхательная трубка, 19à — внутренние отверстия жаберных меш-

êîâ, 20 — предсердие, 21 — желудочек, 22 — венозная пазуха, 23 — брюшная аорта, 24 — почка, 25 — мочеточник,

26 — мочеполовой синус, 27 — половая железа,

28 — мочеполовой сосочек, 29 — половая пора

Кровеносная система. У круглоротых имеется хорошо развитое сердце, сокращения которого обеспечивают циркуляцию крови по организму. Сердце (cor) расположено позади последней пары жаберных мешков и отграничено от лежащей за ним печени околосердечным хрящом (рис. 10, 5). Сердце миноги двухкамерное: оно состоит из одного предсердия (atrium; рис. 9, 2) и одного желудочка (ventriculus; рис. 9, 3), а сзади них расположена венозная пазуха (sinus venosus; рис. 9, 1). Венозная кровь по венам поступает в венозную пазуху, оттуда переходит в предсердие и затем в желудочек. От желудочка отходит мощный артериальный ствол — брюшная аорта (aorta ventralis; рис. 9, 5), разветвляющаяся на приносящие жаберные артерии, по которым венозная кровь поступает в капилляры складок жаберных мешков. Окисленная (артериальная) кровь по выносящим жаберным артериям собирается в непарную спинную аорту (aorta dorsalis; рис. 9, 6) и по ее ответвлениям разносится по всему телу.

Из переднего отдела тела венозная кровь собирается передними кардинальными венами (рис. 9, 8), а от мощной мускулатуры языка — нижней яремной веной (рис. 9, 9). Хвостовая вена (рис. 9, 10) в полости тела разделяется на парные задние кардинальные вены (рис. 9, 11). Кровь от кишечника собирает подкишечная вена (рис. 9, 12); она входит затем в печень и распадается на капилля-

28

|

|

|

|

20 |

|

|

|

6 |

4 |

|

2 |

|

|

5 |

4 |

|

3 |

3 |

2 |

|

|

|

||

5 |

|

|

1 |

|

|

|

|

||

|

|

|

7 |

1 |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

7 |

|

|

|

1222 |

18 |

21 |

|

|

18à |

|

|

|

11 |

|

|

|

|

|

19 |

|

|

|

|

|

|

13 |

|

|

|

16 |

|

|

9 |

17 |

|

14 |

8 |

|

|

|

|

|

|

||

|

15 |

|

|

|

|

À |

|

|

Á |

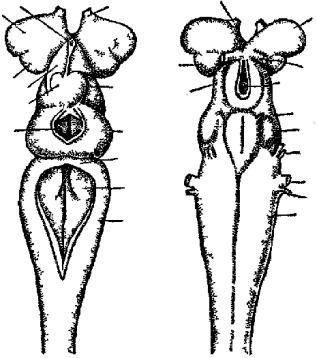

Ðèñ. 11. Поперечный разрез речной миноги.

À— в области жаберных мешков; Á — в области кишки:

1 — хорда, 2 — соединительнотканная оболочка хорды, 3 — хрящевые зачатки верхних дуг, 4 — миомер, 5 — миосепта, 6 — спинной мозг, 7 — спинная аорта, 8 — хрящ языка, 9 — мускулатура языка,

10 — пищевод, 11 — жаберный мешок, 12 — наружное отверстие жаберного мешка, 13 — внутреннее отверстие жаберного мешка,

14 — дыхательная трубка, 15 — брюшная аорта, 16 — кишка, 17 — спиральный клапан, 18 — почка, 18à — мочеточник, 19 — половая железа, 20 — плавниковый луч,

21 — лимфатические полости, 22 — задние кардинальные вены

ры, образуя воротную систему печени (рис. 9, 13), а печеночные капилляры сливаются в печеночную вену (рис. 9, 14). Все эти крупные вены (передние и задние кардинальные, нижняя яремная, печеночная) впадают в венозную пазуху (рис. 9, 1). Таким образом, у круглоротых, как и у бесчерепных, один круг кровообращения. Полностью кровеносную систему можно видеть лишь на специальных инъецированных препаратах; на рассматриваемых

поперечных срезах видны лишь отдельные сосуды (рис. 10 и 11). Дыхательная система. В отличие от всех других позвоночных

у круглоротых в жаберных щелях развиваются жаберные мешки (рис. 10, 18; ðèñ. 11, 11), имеющие энтодермальное происхождение. Внутренняя поверхность жаберных мешков образует много-

29

7 |

|

3 |

|

3 |

|

||

2 |

2 |

||

|

|||

1 |

1 |

8 |

|

5 |

9 |

||

4 |

|

4 |

|

6 |

|

13 |

|

11 |

10 |

12 |

|

|

19 |

14 |

|

|

|

18 |

15 |

|

16 |

||

|

||

17 |

17 |

|

|

À |

Á |

Ðèñ. 12. Мозг миноги. À — сверху; Á — снизу:

1 — передний мозг, 2 — обонятельные доли, 3 — обонятельный нерв, 4 — промежуточный мозг, 5 è 6 — правый и левый габенулярные ганглии,

7 — пинеальный орган (эпифиз), прикрывающий париетальный орган, 8 — зрительный нерв, 9 — воронка, 10 — зрительные доли, 11 — отверстие в

крыше среднего мозга, 12 — дно среднего мозга, 13 — глазодвигательный нерв, 14 — тройничный нерв, 15 — лицевой нерв, 16 — слуховой нерв,

17 — продолговатый мозг, 18 — ромбовидная ямка, 19 — зачаточный мозжечок

численные складки слизистой оболочки, в которых расположена густая сеть мелких кровеносных сосудов — капилляров. У миноги каждый жаберный мешок (всего их 7 пар) открывается наружу самостоятельным наружным отверстием (рис. 7, 4; ðèñ. 11, 12). Внутреннее отверстие жаберного мешка (рис. 11, 13) соединяет его полость с дыхательной трубкой (рис. 10, 19; ðèñ. 11, 14), которая представляет собой слепой вырост, спереди соединенный с ротовой полостью и отграниченный от нее подвижной складкой — парусом.

У плавающей миноги вода поступает в ротовую полость, оттуда проходит в дыхательную трубку и, пройдя сквозь жаберные мешки, через их наружные отверстия выбрасывается наружу. При этом кислород, растворенный в воде, проникает в капилляры

30