зоология позвоночных

.pdf

|

2 |

1 |

3 |

|

|

|

|

|

|

À |

|

|

4 |

2 |

1 |

13 |

14 |

|

3 |

|

|||

6 |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

8 |

4 |

|

|

12 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

9 |

10 |

|

11 |

|

|

|

|

|

|

Á

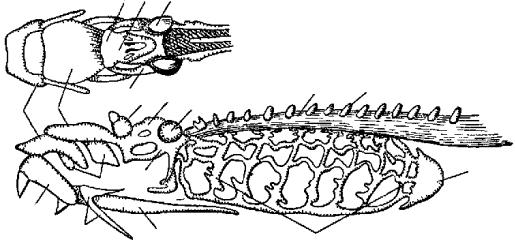

Ðèñ. 13. Скелет миноги. À — вид сверху; Á — вид сбоку:

Мозговой череп: 1 — черепная коробка, 2 — обонятельная капсула, 3 — слуховая капсула, 4 — подглазничная дуга.

Висцеральный череп: 5 — кольцевой хрящ, 6 — передний верхний хрящ, 7 — задний верхний хрящ, 8 — боковые хрящи, 9 — палочковидные хрящи,

10 — подъязычный хрящ, 11 — жаберная решетка, 12 — околосердечный хрящ. Осевой скелет: 13 — хорда, 14 — зачатки невральных дуг

и связывается пигментом крови, а насыщающий венозную кровь углекислый газ переходит в воду и с ней выводится наружу.

В том случае, когда минога питается (или если она присосалась к какому-либо предмету), ток воды через ротовую полость становится невозможным. Парус при этом закрывает вход в дыхательную трубку, не пропуская воду, а жидкая пища проходит из ротовой полости в пищевод. При этом дыхание осуществляется иным путем: под воздействием мускулатуры стенок тела жаберные мешки сжимаются, и вода выталкивается через наружные жаберные отверстия (активный выдох); далее, благодаря упругости хрящевой жаберной решетки, жаберная область снова расширяется, и вода через те же наружные отверстия вновь засасывается в жаберные мешки (пассивный вдох).

Пищеварительная система. Ротовое отверстие, лежащее в глубине присасывательной воронки, ведет в ротовую полость (рис. 10, 13). Глотка у миноги имеется только на стадии личинки. Во время метаморфоза она разделяется на два самостоятельных отдела: пищевод и дыхательную трубку. Пищевод (рис. 10, 14; ðèñ. 11, 10) начинается от задней части ротовой полости, идет под хордой и, обогнув сердце, незаметно переходит в кишку (рис. 10, 15; ðèñ. 11, 16). Кишка тя-

31

нется над печенью, далее идет назад без изгибов по нижней поверхности брюшной полости и заканчивается анальным (заднепроходным) отверстием. Внутренняя часть слизистой оболочки кишечника образует продольную складку, вдающуюся в полость кишки и увеличивающую всасывающую поверхность кишечника — ее называют спиральным клапаном (рис. 11, 17).

Позади сердца располагается крупная компактная печень (рис. 10, 17). У взрослых миног, живущих в море, есть желчный пузырь и желчный проток; у особей, которые идут в реки на нерест и перестают питаться, они редуцируются. Миноги, питаясь, присасываются ротовой воронкой к телу жертвы (рыбы). Роговые «зубы», расположенные на внутренней поверхности ротовой воронки, способствуют более прочному прикреплению миноги. При помощи роговой зубной пластинки на кончике языка минога проделывает отверстие в коже жертвы. Благодаря ритмичным сокращениям мощного мускулистого языка, действующего как поршень, кровь насасывается в ротовую полость и оттуда поступает в

пищевод.

Мочеполовая система. Органами выделения круглоротых служат мезонефрические (туловищные) почки (геn; рис. 10, 24; ðèñ. 11, 18), которые в виде парных лентовидных образований подвешены на брыжейке к дорзальной стенке задней половины полости тела. По нижнему краю почек проходит тонкий канал — мочеточник (вольфов канал). У заднего края почек мочеточники правой и левой сторон соединяются и образуют ампулообразное расширение — мочеполовой синус (рис. 10, 26), открывающийся наружу на вершине мочеполового сосочка.

Половая железа (рис. 10, 27; ðèñ. 11, 19) непарная, занимает почти всю свободную часть полости тела. Яичники самок хорошо отличимы от семенников самцов по зернистой структуре. Половых протоков нет; половые продукты через разрывы в стенке железы попадают в полость тела, затем через половые поры (отверстия в стенках мочеполового синуса) протекают внутрь мочеполо-

вого синуса и через его отверстие выводятся наружу.

Центральная нервная система отчетливо разделяется на головной мозг (рис. 10, 9) и спинной мозг (рис. 10, 10; ðèñ. 11, 6). Головной мозг относительно мал, его отделы лежат в одной плоскости и не налегают друг на друга (рис. 12). От головного мозга миноги отходит 10 пар головных нервов (IX и X пары отходят от мозга вне черепа). Спинной мозг имеет лентовидно уплощенную форму, располагается над хордой и прикрыт сверху и с боков соединительнотканной оболочкой хорды.

32

Органы чувств. Наружная непарная ноздря коротким носовым каналом сообщается с округлым темноокрашенным склад- чатым обонятельным мешком (рис. 10. 11). От обонятельного мешка вниз и назад под головной мозг и передний отдел хорды отходит слепой питуитарный вырост (рис. 10, 12). Питуитарный вырост вместе с носовым каналом служит своеобразной пипеткой, насасывающей и выталкивающей воду из обонятельного мешка.

Скелет образован хрящевой и соединительной тканью. Функции осевого скелета выполняет плотная хорда (рис. 10, 1; ðèñ. 11, 1; ðèñ. 13, 13), имеющая в поперечном сечении округлую форму. Она окружена толстой соединительнотканной оболочкой (рис. 10, 2; ðèñ. 11, 2). Кверху от боковых отделов хорды находятся небольшие парные хрящи — зачатки верхних невральных дуг (рис. 11, 3; ðèñ. 13, 14), ограничивающие с боков полость, в которой располагается спинной мозг.

Череп миноги, как и всех позвоночных животных, разделяется на два отдела: осевой, или мозговой, череп (neurocranium) и висцеральный (splanchnocranium). Мозговым черепом называется скелетное образование, защищающее головной мозг и органы чувств. У миноги он представлен корытообразным хрящевым образованием, защищающим головной мозг снизу и с боков (рис. 10, 3; ðèñ. 13, 1); затылочная часть не развивается. Спереди к черепу примыкает обонятельная капсула (рис. 13, 2), а с боков — слуховые капсулы (рис. 13, 3). Боковые стенки мозгового черепа образуют слабо выраженные углубления — глазницы, снизу ограниченные подглазничной дугой (рис. 13, 4).

Висцеральным черепом называются скелетные образования, развивающиеся в стенках переднего отдела пищеварительной трубки. Функционально эти образования представляют собой скелет ротового и жаберного аппаратов. У миноги в состав висцерального черепа входят хрящи, поддерживающие ротовую воронку (рис. 10, 4; ðèñ. 13, 5—9), è ÿçûê (ðèñ. 13, 10), а также ажурная хрящевая решетка, поддерживающая область жаберных мешков (ее строение хорошо видно на специально отпрепарированных скелетах, рис. 13, 11). В задней части висцерального черепа располагается околосердечный хрящ (рис. 10, 5; ðèñ. 13, 12), окружающий сердце сзади и с боков и соединяющийся с околожаберной решеткой хрящевыми мостиками.

Плавники миноги поддерживаются тонкими хрящевыми плавниковыми лучами (рис. 11, 20).

33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Круглоротые — первый класс подтипа Позвоночных животных (Vertebrata) — обладают по сравнению с низшими хордовыми (в том числе и бесчерепными) рядом прогрессивных черт строения. Дифференциация переднего отдела нервной трубки в головной мозг с несколькими морфологически и функционально обособленными отделами приводит к совершенствованию нервного контроля над различными функциями организма, что обеспечивает возможность более активной жизнедеятельности. Обособление головного мозга и органов чувств требует возникновения защитных образований, предохраняющих эти важные органы от механических повреждений. Это обеспечивается формированием хрящевого черепа, отсутствовавшего у низших хордовых животных. Развивающиеся над хордой зачатки верхних дуг позвонков выполняют ту же функцию по отношению к спинному мозгу. Появление висцерального черепа в виде хрящей, поддерживающих ротовую воронку и глотку, способствует переходу к активному питанию и интенсифицирует дыхание. Значительно интенсифицирует дыхательную функцию также и появление специализированных органов дыхания в виде жаберных мешков, увеличивающих возможность активных дыхательных движений. Многочисленные складки на внутренней поверхности жаберных мешков, имеющей густую сеть капилляров, намного увеличивают общую дыхательную поверхность, а стало быть, и количество поступающего в кровь кислорода. Интенсификации газообмена как в жабрах, так и в тканях способствует и формирование центрального органа кровообращения — сердца, сокращения которого ведут к более быстрому току крови по сосудам. Наконец, возникает новый тип органов выделения — почки, что отличает круглоротых (как и других позвоночных) от низших хордовых. Мезонефрические (туловищные) почки, функционирующие у взрослых круглоротых, более эффективно справляются с функцией выделения при возросшем уровне обмена веществ, чем, например, нефридиальная система ланцетника. В почках продукты диссимиляции фильтруются не только из полостной жидкости, но и из крови.

Перечисленные особенности строения свидетельствуют о том, что круглоротые сохраняют план строения, возникший в подтипе Бесчерепных, но в результате усложнения и дифференциации практически всех систем органов у них сформировался более вы-

34

сокий уровень организации, обеспечивающий более активный образ жизни и более высокий уровень обмена веществ. Все эти особенности: развитие головного мозга, черепа (осевого и висцерального), позвоночника (хотя бы и в самом зачаточном виде), сердца, почек, специализированных органов дыхания — свойственны всем позвоночным животным и представляют собой характерные морфологические признаки этого подтипа. По сравнению же с другими классами подтипа Позвоночных у круглоротых много примитивных черт, существенно отличающих эту группу от остальных шести классов. К таким признакам относятся: отсутствие парных конечностей; сохранение хорды в течение всей жизни и отсутствие сформированных позвонков; простое устройство мозгового черепа, еще открытого сверху и неполностью срастающегося с капсулами, органов чувств; отсутствие половых протоков и некоторые другие. Специфические черты круглоротых особенно заметны в строении висцерального черепа и органов дыхания. Из всех позвоночных животных только у круглоротых жабры имеют энтодермальное происхождение и имеют вид мешков. Висцеральный скелет круглоротых представлен хрящевыми образованиями, несущими опорную функцию и не составляющими расчлененных подвижных дуг, как у других позвоночных. Соответственно скелет ротового аппарата круглоротых не имеет подвижных челюстей, а скелет жаберного отдела — подвижных жаберных дуг.

Сумма всех этих признаков потребовала выделить круглоротых (включая и ископаемые формы) в особый раздел подтипа Позвоночных, который по признаку отсутствия челюстей был назван Agnatha (Бесчелюстные), в противоположность разделу Gnathostomata (Челюстноротые), включающему остальные классы. Легко видеть, что челюстноротые обладают большими возможностями активизации образа жизни и интенсификации обмена веществ: у них висцеральный скелет помимо выполнения опорной и защитной функций принимает значительно большее участие в активных актах питания (хватательные и иные движения челюстей) и дыхания (движения жаберных дуг, способствующие более активному дыханию). Видимо, это обстоятельство и было причиной того, что в эволюции позвоночных животных группа челюстноротых довольно быстро вытеснила некогда многочисленных бесчелюстных.

35

Ныне живущие круглоротые заняли особую экологическую нишу (особенно по типу питания), что дало им возможность выйти из конкуренции с челюстноротыми даже при относительно малоактивной жизнедеятельности. В свою очередь экологические особенности этих животных сказались на их строении. Выше уже говорилось, что разделение глотки на собственно глотку и дыхательную трубку у миног связано с особенностями их питания. Таково же приспособительное значение паруса, роговых «зубов» на внутренней поверхности присасывательной воронки, мощного мускулистого языка и т. д. У миксин, которые при питании глубоко «вгрызаются» в тело жертвы, наружные жаберные отверстия прикрыты парными кожными складками, благодаря чему общие жаберные отверстия «отодвигаются» далеко назад. Это позволяет миксинам дышать во время акта питания, который продолжается длительное время.

В особенностях строения современных круглоротых находит свое отражение общая прогрессивная эволюция хордовых, а также адаптация современных форм к специфическим условиям существования и образу жизни. Эта закономерность просматривается и в других группах позвоночных животных.

РАЗДЕЛ ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ — GNATHOSTOMATA

НАДКЛАСС РЫБЫ — PISCES

КЛАСС ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ — CHONDRICHTHYES

Преимущественно морские рыбы (лишь несколько видов встречается в пресных водоемах). Размеры варьируют от мелких скатов длиной 15 см до акул длиной 10—12 м и массой тела до 12—14 т. В классе хрящевых рыб выделяют два подкласса: Пластиножаберные (Elasmobrancii) и Цельноголовые (Holocephali). Пластиножаберных подразделяют на два подотряда: Акулы (Selachomorpha) (8 отрядов с 220—250 ныне живущими видами) и Скаты (Batomorpha) (5 отрядов с 300—340 видами). В подклассе Цельноголовых — один отряд Химерообразные (Chimaeriformes), насчи- тывающий 30 современных видов.

36

Т е м а 4. ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ХРЯЩЕВЫХ РЫБ

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Подтип Позвоночные, Vertebrata Класс Хрящевые рыбы, Chondrichthyes

Подкласс Пластиножаберные, Elasmobranchii

Отряд Катранообразные, или Колючие акулы, Squaliformes Представитель — Акула колючая, Squalus acanthias

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ

Т а б л и ц ы: внешний вид акулы; общее расположение внутренних органов акулы; схема кровеносной системы акулы; схема мо- чеполовой системы самца и самки акулы; головной мозг акулы.

На одного-двух студентов необходимы:

1.Фиксированная в спирте или формалине акула.

2.Ванночка.

3.Пинцет.

4.Иглы препаровальные — 2.

5.Булавки — 10—15.

ЗАДАНИЕ

Рассмотреть внешний вид и расположение внутренних органов. Сделать следующие рисунки:

1)общее расположение внутренних органов, включая сердце и отходящие от него сосуды;

2)схема мочеполовой системы самца и самки;

3)схема кровеносной системы.

ВНЕШНИЙ ВИД

Торпедообразное тело акулы в туловищном отделе несколько сплющено в дорзовентральном направлении и в поперечном сече- нии имеет более или менее треугольную форму. Тело подразделяется на три отдела (без четких границ): голову, туловище и хвост.

37

|

|

|

|

|

11 |

12 |

|

|

7 |

2 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

5 |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

10 |

||

|

|

|

|

6 |

||

|

|

|

|

9 |

|

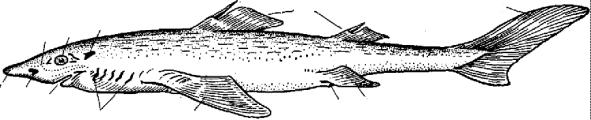

Ðèñ. 14. Внешний вид колючей акулы (катрана):

1 — ðûëî, 2 — ãëàç, 3 — брызгальце, 4 — ðîò, 5 — ноздря, 6 — жаберные щели, 7 — отверстия органа боковой линии, 8 — клоака,

9 — грудной плавник, 10 — брюшной плавник, 11 — спинные плавники, 12 — хвостовой плавник

Голова имеет короткое рыло (rostrum; рис. 14, 1). По бокам головы расположены крупные парные глаза (рис. 14, 2); в отли- чие от миног глазное яблоко не прикрыто кожей. Подвижных век, как и у всех рыб, нет. Позади и несколько выше каждого глаза находится по небольшому отверстию — брызгальцу (рис. 14, 3); оно представляет собой редуцированную жаберную щель, расположенную между челюстной и подъязычной дугами висцерального черепа. Брызгальце ведет в полость глотки. На нижней стороне головы расположена поперечная ротовая щель (рис. 14, 4). На че- люстях находятся острые, направленные назад зубы; они представляют собой видоизмененные плакоидные чешуи. Впереди рта на нижней поверхности головы расположены парные ноздри (рис. 14, 5). Каждая ноздря кожным клапаном подразделена на два отверстия. Позади рта на боковых поверхностях головы хорошо видны пять пар вертикальных жаберных щелей (рис. 14, 6); каждая щель спереди прикрыта кожистой складкой.

На нижней и боковой сторонах головы расположены много- численные отверстия каналов боковой линии (рис. 14, 7). Это характерный для водных позвоночных сейсмосенсорный орган, воспринимающий колебания воды.

Туловищный отдел начинается от последней жаберной щели и кончается отверстием клоаки (рис. 14, 8). Позади отверстия клоаки расположен хвостовой отдел.

У акуловых имеются парные грудные (рис. 14, 9) и брюшные (рис. 14, 10) плавники. У самцов акуловых рыб внутренняя часть каждого брюшного плавника преобразуется в специальный вырост — копулятивный орган (птеригоподий). На спинной поверхности тела имеются два непарных спинных плавника (рис. 14, 11). У колючей акулы перед каждым спинным плавником есть роговая колючка.

38

34

1

2

5

Ðèñ. 15. Схематический разрез через кожу

èплакоидную чешую акуловой рыбы:

1 — эпидермис, 2 — кориум, 3 — дентин, 4 — эмаль, 5 — внутренняя полость плакоидной чешуи

Хвостовой стебель заканчивается мощным гетероцеркальным хвостовым плавником.

На боковых поверхностях туловища и хвоста располагается по ряду мелких отверстий каналов боковой линии, которые здесь выражены значительно хуже, чем на голове.

Кожа акул имеет многочисленные плакоидные чешуи — дентиновые пластинки, несущие направленные назад зубчики, покрытые эмалью (рис. 15); они легко ощущаются, если провести пальцем по коже акулы от хвоста к голове.

Мускулатура туловища и хвоста состоит из мышечных сегментов — миомеров, отделенных друг от друга соединительнотканными перегородками (миосептами). В отдельных участках тела метамерное расположение мускульных сегментов сменяется образованием отдельных мышц, имеющих специальную функцию (например, мышцы парных плавников).

ОБЩАЯ ТОПОГРАФИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Положите отпрепарированную акулу в ванночку брюхом вверх и рассмотрите строение различных систем органов в поряд-

ке, изложенном ниже.

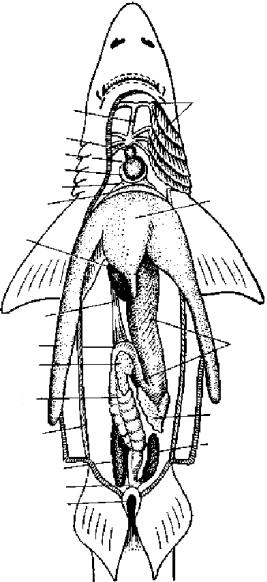

Кровеносная система. Сердце (cor) состоит из двух камер — предсердия и желудочка. Кровь из вен собирается в венозный синус или венозную пазуху (sinus venosus; рис. 16, 1). Она хорошо заметна и имеет вид тонкостенного треугольного образования (желудочек сердца немного оттянуть пинцетом вперед). Из веноз-

39

5

4

3

2

1

7

16

17

10

18

11

8

20

12

13

Ðèñ. 16. Общее расположение внутренних органов колючей акулы:

1 — венозный синус, 2 — предсердие,

3 — желудочек, 4 — артериальный конус,

6

5 — брюшная аорта, 6 — приносящие жаберные артерии, 7 — кювьеров проток, 8 — боковая вена, 9 — желудок,

10 — тонкая кишка, 11 — толстая кишка (просвечивает спиральный клапан),

12 — прямая кишка, 13 — клоака,

15

14 — ректальная железа, 15 — печень,

16 — желчный пузырь, 17 — желчный проток, 18 — поджелудочная железа, 19 — селезенка, 20 — правая почка (левая не изображена)

9

19

14

ной пазухи кровь поступает в тонкостенное предсердие (atrium; рис. 16, 2), хорошо видное по бокам желудочка. Из предсердия кровь переходит в толстостенный мускулистый желудочек сердца (ventriculus cordis; рис. 16, 3). Сокращениями мышечных стенок желудочка кровь проталкивается в последний отдел сердца — короткий артериальный конус (conus arteriosus; рис. 16, 4), который переходит в брюшную аорту (aorta ventralis; рис. 16, 5; ðèñ. 17, 5). Стенки артериального конуса, как и желудочка, состоят из поперечнополосатых мышц; стенки брюшной аорты, как и остальных кровеносных сосудов, состоят из гладких мышц.

От брюшной аорты отходят пять пар приносящих жаберных артерий (рис. 16, 6). Передняя приносящая жаберная артерия снабжает кровью переднюю полужабру; вторая, ответвляясь от первой, — первую целую жабру. Последующие три пары прино-

40