- •Глава 1

- •1.1. Агрегативный комплекс средств неразрушающего контроля. Условное обозначение приборов

- •1.2. Разрушающий и неразрушающий контроль

- •1.3. Классификация дефектов в сталях

- •Глава 2

- •2.1. Общие сведения о ферромагнетизме

- •2.2. Намагничивание вещества (материала)

- •1[100] – Вдоль ребра куба; 2[110] –вдоль диагонали грани; 3[111] – вдоль пространственной диагонали.

- •2.3. Намагничивание тела

- •Глава 3

- •3.1. Классификация магнитных методов контроля

- •3.2. Области применения магнитных методов контроля

- •3.1. Классификация магнитных методов контроля

- •3.3. Магнитные характеристики конструкционных сталей и чугунов

- •3.4. Магнитная дефектоскопия

- •3.4.1. Расчет магнитостатических полей рассеяния поверхностных дефектов

- •3.4.2. Анализ экспериментальных исследований по выявлению полей дефектов

- •Глава 4

- •4.1. Индукционные преобразователи

- •4.2. Пондеромоторные преобразователи

- •4.3. Феррозондовые преобразователи

- •4.4. Магниторезистивые преобразователи

- •4.5. Магнитные порошки как индикаторы магнитных полей

- •4.6. Магнитные ленты (магнитоносители) как промежуточные носители информации о магнитном рельефе

- •Глава 5

- •Глава 5

- •Глава 6

- •6.1. Виды, способы и схемы намагничивания при магнитопорошковом контроле.

- •6.1.1.Циркулярный вид намагничивания.

- •Определение необходимой силы тока при циркулярном намагничивании

- •6.1.2. Продольное (полюсное) намагничивание

- •6.1.3. Комбинированное намагничивание

- •6.1.4. Намагничивание во вращающемся магнитном поле

- •6.2. Выбор рода тока.

- •6.3. Размагничивание объекта контроля

- •6.3.1. Способы размагничивания

- •6.3.1. Оценка качества размагничивания объекта

- •6.4. Источники намагничивающих и размагничивающих полей

- •6.5. Методика магнитопорошкового контроля

- •Структурная схема дефектоскопа для мпд

- •6.6. Магнитные пасты и суспензии

- •6.7. Способы изготовления дефектограмм

- •6.8. Контрольные образцы для проверки качества порошков и

- •6.9. Особенности контроля флуоресцентным порошком.

- •6.10. Автоматические и полуавтоматические установки для мпд

- •6.11. Техника безопасности

- •7. Определение топографии и градиента магнитного поля дефекта

- •7.1. Градуировка ллм

- •8. Сущность магнитографического метода контроля

- •8.1. Требования к намагничивающим устройствам

- •8.2. Свойства магнитоносителя

- •8.3. Запись магнитного рельефа на ленту

- •8.4. Преобразование магнитного отпечатка в электрический сигнал.

- •8.5. Щелевая функция воспроизводящей головки

- •8.6. Форма выходного сигнала

- •8.7. Дефектоскопы для магнитографического контроля

- •8.8. Магнитографический контроль ферромагнитных объектов

- •8.9. Анализ суперпозиции полей, записываемых на магнитную ленту в процессе мгк стыковых сварных соединений

- •8.10. Поле выпуклости шва

- •8.11. Топография поля дефекта на поверхности соединения, выполненного сваркой плавлением

- •8.12. Суперпозиция полей, записываемых на магнитную ленту, в процессе магнитографического контроля

- •8.13. Отстройка от мешающих факторов в магнитной дефектоскопии. Повышение чувствительности и разрешающей способности метода

- •8.14. Устройства для магнитографического контроля различных объектов

- •Повышение селективности контроля

- •Обобщенная структурная схема индукционного дефектоскопа

- •Основные уравнения электромагнитных волн

- •Связь сигналов первичных преобразователей с параметрами объекта контроля Контроль цилиндрических изделий преобразователями с однородным полем

- •Определение эдс измерительной обмотки проходного втп с учетом параметров контролируемого цилиндра

- •Контроль труб и неферромагнитных биметаллических цилиндров

- •Контроль цилиндрических объектов проходными преобразователями с неоднородным полем

- •Дефектоскопия вихретоковыми методами. Решение этих задач.

- •Чувствительность проходных преобразователей к дефектам кругового цилиндра.

- •Чувствительность проходных преобразователей к дефектам трубы 210

- •Втп с импульсным возбуждением

- •Влияние скорости движения преобразователя относительно ок

- •Контролируемые параметры и мешающие факторы

- •1. Применение специальных конструкций преобразователей.

- •2. Двухпараметровые способы отстройки от мешающих факторов.

- •3. Способы стабилизации и вариации режима контроля

- •8. Остаточный ресурс работы ферромагнитного объекта

Повышение селективности контроля

С целью повышения достоверности контроля могут применяться индукционные преобразователи, состоящие из нескольких катушек, объединённых в группы или подключённых к своему каналу обработки информации.

Если преобразователь перемещается относительно изделия по винтовой линии, то для проверки всей поверхности изделия необходимо, чтобы шаг сканирования не превышал диаметра катушки индукционного преобразователя.

Сигнал, снимаемый с индукционного преобразователя, кроме информации о дефекте содержит также информацию об изменении зазора, об изменении магнитных свойств вследствие неоднородности ОК, а также индустриальные помехи.

С целью выделения полезной информации в дефектоскопах используют следующие характеристики сигнала:

1) частотный спектр;

2) форма импульсов;

3) периодическая повторяемость импульсов.

а)Если ось вращения детали не совпадает с ее геометрической осью, то в преобразователе будет наводиться переменная ЭДС с периодом, равным периоду вращения деталей. Частотный спектр этого сигнала значительно ниже частотного спектра сигнала от дефекта. При малых размерах преобразователя частотный спектр сигналов от неоднородности магнитных свойств поверхности изделия также ниже спектра полезного сигнала, поэтому правильным выбором нижней границы среза спектра частотного фильтра может значительно ослабить эти помехи.

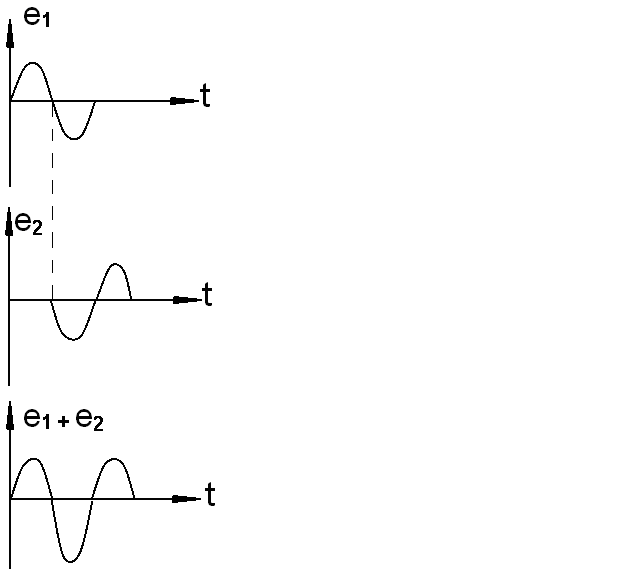

б)В индукционных преобразователях формируется сигналS-образной формы. Используя в преобразователе две индукционные катушки, включенные встречно, смещенные в направлении сканирования, можно повысить отношение амплитуд сигнал/шум приблизительно в два раза. Импульсы ЭДС, в катушках, сдвинуты во времени, расстояние между катушками подобраны таким образом, чтобы отрицательные части импульсов первой и второй катушек совпадали ( см. рис.). В результате, на выходе такого преобразователя появляется сигнал более сложной формы, отрицательная часть которого в два раза больше положительной.

Рис. Изменение э.д.с. на выходе индукционного преобразователя с двумя встречно включенными катушками:

а) изменение э.д.с. на выходе первой катушки; б) изменение э.д.с. на выходе второй катушки; в) э.д.с. на выходе индукционного преобразователя с двумя встречно включенными катушками

На рисунке ниже показано, как осуществляется отстройка от ложных срабатываний, обусловленных индустриальными помехами при применении индукционного преобразователя с двумя катушками ИП 1 и ИП 2. Катушки расположены диаметрально противоположно у цилиндрического объекта контроля. При появлении дефекта сигнал генерируется сначала в катушке ИП 1, а спустя время, равное половине периода вращения объекта, в катушке ИП 2. Сигнал с катушки ИП 1 поступает на один вход схемы совпадения СС через линию задержки ЛЗ. Сигнал со второй катушки – непосредственно на второй вход схемы совпадения. Если линия задержки обеспечивает задержку сигнала на время, соответствующее половине полного поворота объекта контроля, то на входы схемы совпадения сигналы придут одновременно. В результате на выходе схемы совпадения появится сигнал о наличии дефекта в ОК. Этот сигнал вызовет срабатывание исполнительного устройства.

Случайные помехи, обусловленные, например, биениями или изменением тока в сети, или полями, обусловленными сваркой, на выходе катушек ИП 1 и ИП 2 появляется одновременно, а на входы схемы совпадения поступают в разное время, поэтому они не пройдут на выход схемы совпадения и не вызовут срабатывания исполнительного устройства.

Рис. Отстройка от ложных срабатываний, обусловленных индустриальными помехами