Введение

Появление новых компьютерных технологий и постоянное их усовершенствование дает большие возможности в различных сферах информатизации современного общества. На сегодняшний день информатизацию следует рассматривать как создание и развитие информационной среды: комплекса условий и факторов, обеспечивающих наилучшие условия функционирования информационных ресурсов с учетом автоматизированных способов их переработки и использования в целях социального прогресса. Сегодня успешность людей все в большей степени зависит от их информированности и способности эффективно использовать информацию [1]. Другими словами, информатизация сводится к формированию и созданию условий для эффективного использования информационных ресурсов в современном обществе.

В настоящее время Интернет представляет собой один из самых активно развивающихся средств получения информации. Существует множество различных форм донесения информации до широкого круга пользователей, но в последние годы web-сайты являются самым популярным средством получения информации. Создание web-сайта «Этническая толерантность подростков» позволит пользователю получить интересующую его информацию по ключевым вопросам данной проблемы в доступной форме.

Актуальность проблемы формирования культуры межнациональных отношений во многом определяется характером социальных преобразований, проводимых как в нашей стране, так и в мире в целом. Современное общество сталкивается с целым рядом сложных социальных, экономических, экологических и политических проблем, требующих совместного решения и осуществления эффективных средств и форм международного взаимодействия.

Проблема воспитания толерантности и взаимопонимания между народами остается нерешенной, о чем свидетельствуют события, происходящие почти ежедневно в мире, где участниками становятся представители разных национальностей. Конфликты, порой приводящие к разрушительным войнам, угрожают самому существованию человечества. Их глубинные причины – нетерпимость, ксенофобия и национализм, имеющие глубокие исторические корни [2]. Только при соблюдении принципов толерантности человечество может выжить в мультикультурном мире. Кроме того, толерантность способствует внутренней устойчивости общества в целом и каждого отдельно взятого человека. Подразумевая терпимость к различиям среди людей, она дает способность иметь права и свободы, не нарушая прав и свобод других членов общества.

Проблеме межнациональных отношений и межнационального общения посвящено значительное количество философской, социологической и психолого-педагогической литературы. В отечественной психологии толерантность изучается как психологический феномен (А.Г. Асмолов [3], И.Б. Гриншпун [4], А.А. Реан [5]), рассматривается в связи с личностной обусловленностью общественного сознания (В.А. Лабунская [6], Т.П. Скрипкина [7]), описанием и диагностикой коммуникативных установок (В.В. Бойко [8], М.А. Джерелиевская [9]), межэтническим взаимодействием (Г.У. Солдатова) [10], психосемантическими исследованиями этнических стереотипов (О.В. Митина, В.Ф. Петренко) [11], типологией толерантной активности субъекта (З.И. Рябикина [12], В.Г. Третьяк [13]). Разрабатываются прикладные аспекты формирования толерантного сознания (Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова) [14] и программы по развитию навыков ненасилия и толерантного поведения (В.С. Магун) [15]. Толерантность изучается также в контексте проблемы педагогического взаимодействия и взаимоотношений в малых группах (Я.Л. Коломинский [16], А.А. Реан [17], Е.Ю. Клепцова [18]), как основа межкультурной коммуникации (К.П. Краковский) [19].

Заметный вклад в понимание понятия и сущности толерантности внесли П. Гречко, разграничивший понятия «терпимость» (толерантность) и «терпение», а также определивший границы толерантности [20], В.А. Лекторский, предложивший ряд возможных способов понимания толерантности [21] и Л.В. Баева, которая провела комплексное исследование проблемы, представив анализ и классификацию форм толерантности, механизмы формирования толерантного и интолерантного сознания [22].

И.С. Кон в своей статье «Психология предрассудка. О социально-психологических корнях этнических предубеждений» пишет о природе, социальных истоках и психологических механизмах антисемитизма и вообще этнических предубеждений. По его мнению, этноцентризм – естественное явление в человеческой среде, которое содержит в себе изначально чувство превосходства над другими народами. Тем не менее, в основе интолерантности лежит не просто природный национализм, а именно расовые стереотипы и предрассудки. При этом, как правило, данные стереотипы воспитывает у человека окружающий его социум. Было замечено, что дети младшего возраста в большинстве своем не имеют расовых и националистических предубеждений. Однако ближе к подростковому возрасту под влиянием взрослых у них формируются соответствующие стереотипы, которые изменить уже весьма сложно [23].

На формирование у человека склонности к интолерантному мышлению влияют различные факторы. Помимо социального окружения, немалую роль играют также и индивидуально-личностные особенности: черты характера и установки, типы реагирования, стратегии и тактики конфликта, личностные ценности и уровни морального развития личности, типы мироощущения, личностная зрелость, механизмы эмпатии, когнитивные стили и др. [24].

Цель работы – изучить уровень этнической толерантности подростков и создание Web-сайта по результатам исследования.

Объект исследования: этническая толерантность учащихся лицея №8.

Предмет исследования – уровень этнической толерантности подростков.

Поставленная цель определяет задачи исследования:

Проанализировать теоретические источники по проблеме толерантности и созданию Web-сайта;

Подобрать методики для проведения исследования;

Провести исследование среди школьников с помощью подобранных методик;

Проанализировать полученные результаты;

Выбрать средства реализации Web-сайта;

создание Web-сайта «Этническая толерантность подростков»;

В исследовании применялись следующие методики:

Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев);

Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Соддатова, СВ. Рыжова);

Методика «Шкала социальной дистанции» (Э. Богардус).

Работа состоит из пояснительной записки, которая включает в себя реферат, введение, основную часть из трех глав, заключение, список литературы и приложений, и собственно самого сайта. Во введении обоснована актуальность выбора темы, определены предмет, объект, цель и соответствующие ей задачи, выдвинута гипотеза, охарактеризованы методы исследования и источники информации. В первой главе рассмотрены общетеоретические вопросы этнической толерантности и создания сайта на соответствующую тему. Во второй главе описаны методики проведения исследования и разработки Web-сайта. В третьей главе произведен анализ результатов практического исследования, проведенного на основе трех методик, а также представлено описание структуры Web-сайта.

Результаты исследования могут быть применены на практике.

Теоретический анализ проблемы формирования этнической толерантности у подростков и проектирования web-сайта

1.1 Теоретические основы этнической толерантности

1.1.1 История развития представлений о толерантности

В 1995 году резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерантности, разработан и утвержден ряд международных документов, защищающих права человека. Согласно этой декларации, «толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности» [25].

Понятие «толерантность» формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс продолжается до сих пор. Сама идея толерантности возникла еще в глубокой античности как одно из средств решения проблем, связанных с отношением к религиозным меньшинствам. Древнегреческие философы Гераклит, Эпикур, Геродот считали, что войны и их последствия вынудят, в конечном счете, людей жить в мире.

Термин «толерантность» (от латинского «tolerantia» – терпение) в общем виде трактуется как способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды и как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [26]. Этот термин был введен философами в XVI – XVII вв.

Возникновение термина «толерантность» некоторые ученые связывают с подписанием Нантского эдикта (1572 г.), которому предшествовала кровавая Варфоломеевская ночь. Протестанты и католики смогли найти компромисс между своими конфессиями. Западная политическая философия сформулировала необходимость терпимости для общества, где бушевали религиозные войны.

В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая войны, религиозные преследования и идеологические противостояния. В повседневной жизни она выражалась и выражается в фанатизме, стереотипах, оскорблениях, а в государственном масштабе – в расовой дискриминации, преследовании по национальному, религиозному признаку, в нарушении важнейших демократических свобод.

Сама идея толерантности восходит к истории философской мысли. О толерантности в условиях сильной церковной цензуры писал Дж. Локк в "Очерках о терпимости" и "Письмах о терпимости" [27], П. Бейль в нескольких своих философских сочинениях. Как философская категория толерантность была сформулирована в связи с проблемой нетерпимости и первоначально воспринята как осмысление итогов Тридцатилетней войны, в ходе которой представители враждующих религиозных конфессий почти поголовно истребили друг друга.

Именно религиозный опыт послужил в дальнейшем источником оформления новых средств регуляции взаимоотношений между социальными группами, в частности, первых прав и свобод буржуазного общества, а затем и либерализма, с которым связывается феномен толерантности. Принцип терпимости базировался на трех элементах, на которых основывается западная культура: уважение к собственности, уважение к правам человека, уважение к правовым институтам общества.

В 1789 году во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина. Она стала предвестницей современных деклараций о правах человека, в том числе Всеобщей декларации прав человека 1948 года, провозгласившей принципы мира, демократии, ненасилия во взаимоотношениях между народами и государствами. (4, с. 14).

В России понятие толерантности связано с именем Л.Н. Толстого, который сформулировал основанную на примере ненасилия программу духовного обновления человечества.

1.1.2 Различные подходы к пониманию феномена толерантности

В разных языках в зависимости от исторического опыта народов общее содержание понятия толерантности имеет различные смысловые оттенки:

- в английском языке толерантность – «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь»;

- во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов»;

- в китайском – быть толерантным значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других»;

- в арабском толерантность – это «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение... расположенность к другим»;

- в персидском – «терпение, терпимость, выносливость» [28].

В русском языке наиболее близким по значению понятию «толерантность» является «терпение», «терпимость», означающее способность терпеть только по милосердию, быть спокойным, рассудительным, великодушным, снисходительным [29].

С точки зрения социальной психологии, толерантность – это, прежде всего, некое особое, идущее от самого человека, отношение, установка, потребность, ценность, норма, взгляд или убеждение; вместе с тем, это некая морально-нравственная категория, которая формируется обществом (долг, обязанность). Пусковой механизм появления и проявления толерантности – это обнаружение различий между людьми, группами, государствами, культурами и способ реагирования на них (война или мир). Психологические качества, обеспечивающие толерантность, – это все возможные формы самовыражения людей, допускающие или ограничивающие свободу проявления социальных различий [30].

Существуют различные подходы к определению понятия «толерантность».

«Толерантность ... подчеркивает способ отношения к неприятным или чуждым объектам – снисходительное их допущение или принужденное терпение без применения насилия» (Л.Г. Почебут) [31, с. 4].

«Толерантность представляет собой определенное качество взаимодействия между субъектом и объектом толерантности, характеризуемое готовностью субъекта принимать социокультурные отличия объекта, включающие в себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д.» (М.С. Мацковский) [32, с. 143].

«Толерантность рассматривается как социальная установка и аспекте трех компонентов ее структуры (поведенческого, эмоционального, когнитивного)» (Н.В. Недорезова) [33, с. 5].

«Толерантность... характеризует отношения личности, группы, общества друг к другу и может проявляться в смирении или принятии» (О.Ю. Харламова) [34, с. 9].

Как некую установку или умонастроение понимает толерантность и М. Уолцер [35].

Согласно определению А.В. Перцева, толерантность – это переходное состояние от конфликта, выливающегося в насилие, к взаимопониманию и сотрудничеству [36, с. 53].

По определению академика В.А. Тишкова, толерантность – это «личностная или общественная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и социальная среда являются многомерными, а значит, и взгляды на этот мир различны и не могут и не должны сводиться к единообразию или в чью-то пользу». Ученый отмечает также, что толерантность находит свое выражение в двух сферах: на психологическом уровне – как внутренняя установка и отношение личности и коллектива и на политическом уровне – как действие или осуществленная норма. В первом случае толерантность должна носить характер добровольного индивидуального выбора; она не навязывается, а приобретается через воспитание, информацию и личный жизненный опыт. Во втором – это активная позиция самоограничения и намеренного невмешательства, добровольное согласие на взаимную терпимость разных и противодействующих в несогласии субъектов [37].

И.Б. Гриншпун трактует толерантность в двух аспектах как обозначение индивидуального свойства, заключающегося в способности к сохранению саморегуляции при фрустрирующих воздействиях среды; «как обозначение способности к неагрессивному поведению по отношению к другому человеку на основе открытости в относительной независимости от действий другого». При этом автор подчеркивает, что в первом случае акцент делается на способности к самосохранению, во втором – на готовности к взаимодействию [38].

Г.У. Солдатова предлагает выделять четыре основных ракурса толерантности:

- как психологической устойчивости,

- как системы позитивных установок,

- как совокупности индивидуальных качеств,

- как системы личностных и групповых ценностей [39].

Существует также самостоятельный подход, трактующий толерантность как устойчивость. Например, в англо-русском психологическом словаре психологический смысл толерантности выражается так: приобретенная устойчивость; устойчивость к неопределенности; этническая устойчивость; предел устойчивости (выносливости) человека; устойчивость к стрессу; устойчивость к конфликту; устойчивость к поведенческим отклонениям [3].

Многие авторы для определения толерантности пользуются категорией «свое-чужое», обозначающей, с одной стороны, факт существования различий между людьми (социальными группами), с другой – факт существования процессов самоидентификации. Предполагается, что толерантность позволяет человеку принимать «чужое» (иное, другое, отличное), не теряя при этом собственной идентичности. Например, толерантность понимается как терпимость «к чужим мнениям, верованиям, поведению» [10].

Несмотря на повышенный интерес исследователей к проблеме толерантности в самых разных ее аспектах, до сих пор не существует общего понимания данной области проблематики в психологии, не сложился полноценный понятийный и концептуальный аппарат.

1.1.3 Понятие этнической толерантности

Этническая толерантность – это способность человека проявлять терпение к малознакомому образу жизни представителей других этнических общностей, их поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям и т. д. Внешне этническая толерантность отражается в выдержке, самообладании, способности индивида длительно выносить непривычные воздействия чужой культуры без снижения его адаптивных возможностей. Этническая толерантность проявляется в различных критических ситуациях межличностного и внутриличностного выбора, сопровождается психологической напряженностью. Она имеет степень выраженности в зависимости от наличия у человека опыта общения с представителями той или иной этнической общности [8].

В современной этнопсихологии этническая толерантность трактуется как личностное образование, которое входит в структуру социальных установок. Она выражается в терпимости к иному образу жизни, инокультурным обычаям, традициям, нравам, чувствам, мнениям и идеям, выражаемым представителями других этносов и культур. Этническая толерантность личности проявляется в различных критических ситуациях межличностного и внутриличностного выбора тогда, когда выработанные в ином социально-культурном образе жизни этнические стереотипы и нормы решения встающих перед личностью проблем не срабатывают, а новые нормы или стереотипы находятся в процессе своего формирования [40]. Этническая толерантность личности обнаруживается и в определенном смысле формируется в проблемно-конфликтных ситуациях взаимодействия с представителями других этнических групп.

Ведущим ученым в области исследования этнической толерантности в России и факторов ее определяющих является Н.М. Лебедева [41]. На основе анализа полученных результатов ею было сформулировано следующее определение этнической толерантности. Этническая толерантность – это явление социальной перцепции, характеризующееся отсутствием негативного отношения к иной этнической культуре, а точнее – наличие позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной культуры [42]. Это значит, что этническая толерантность не является следствием ассимиляции как отказа от собственной культуры, а является характеристикой межэтнической интеграции, для которой характерно «принятие» или позитивное отношение к своей этнической культуре и к этническим культурам групп, с которыми данная группа вступает в контакт.

Рассмотрим понятие «этничность». В определенных случаях этот термин является синонимом «национальности». Однако многие авторы сходятся во мнении, что в аналитических исследованиях понятие «этничность» имеет свои преимущества. Этим понятием (от греческого ethnos – «народ») обычно подчеркивается идентичность людей, основанная на общем происхождении и чувстве общинной солидарности [43].

В межэтнических отношениях политика толерантности должна быть построена не на основе терпения, а на принципе терпимости. В отличие от терпения, терпимость не несет оттенка самоущемления, самобичевания, а заключает в себе уважение или признание равенства других и отказ от доминирования и насилия, т. е. предполагает в отношениях между сторонами обоюдное позитивное взаимодействие на конструктивной основе. Этническая толерантность – это терпимость, которая по своему содержанию в современных обстоятельствах скорее должна быть изначальной основой взаимопонимания, солидарности, а не проявлением терпения и страдания. В связи с этим толерантность – не просто пассивная терпимость, она предполагает активную позицию всех заинтересованных сторон, и одновременно отказ от навязывания своей точки зрения одной из сторон [44].

Этническая толерантность проявляется в поступках, но формируется в сфере сознания и тесно связана с таким социально-психологическим фактором, как этническая идентичность. Последняя, как и идентичность в целом, формируется в процессе социализации. Можно выделить несколько уровней личностной идентичности. Первый уровень – личностно-психологический – осознание человеком, кто есть «Я». Оно складывается по мере участия в различных социальных группах. Данный уровень идентичности связан с представлением о себе как о члене какой-то группы, а также с теми эмоциями, которые возникают от оценки этой принадлежности. Второй уровень – социально-психологический, когда представления о себе формируются как производные от осознания человеком своей причастности к определенной социальной группе. Человеку свойственно сравнивать свою группу с другими и вести себя так, чтобы представить свою группу в благоприятном свете. Разновидностью социально-психологической идентичности является этническая идентичность – осознание личностью своей принадлежности к определенному этносу [45].

Анализ понятий «толерантность» и «этническая толерантность» позволяет сделать вывод о том, что данные термины имеют ряд общих и различных характеристик. Специфика понятия «этническая толерантность» заключается в том, что, во-первых, она понимается как вид толерантности, в основе которого – принятие «иного», обусловленного принадлежностью к другой этнической группе. Во-вторых, толерантность может рассматриваться как черта личности, характеризующая спектр личностных проявлений, тогда как этническая толерантность понимается как комплекс установок по отношению к другой (другим) этническим группам. Исходя из этого, толерантность как личностная черта является более стабильной характеристикой, а этническая толерантность / интолерантность, обуслов-ленная как внутренними, так и внешними факторами, легче поддается изменению.

Рассматривая этническую толерантность как комплекс установок, можно выделить в ее структуре следующие компоненты:

Когнитивный (представления о других этнических группах, их культуре, межэтнических отношениях; знания о феномене толерантности, правах людей вне зависимости от этнической принадлежности).

Эмоциональный (отношение к другим этническим группам).

Поведенческий (конкретные акты толерантного / интолерантного реагирования, проявляющегося в стремлении общаться / дистанцироваться / демонстрировать агрессию в отношении представителей других этнических групп).

Е. Шлягина выделяет внешние и внутренние детерминанты этнической толерантности личности. К внешним относятся политическая ситуация в стране, особенности социально-исторического образа жизни, целенаправленная информированность об истории и культуре своей Родины, рост миграционных процессов, травматический шок, особенности среды обитания, а к внутренним – индивидуальные свойства: возраст, пол, темперамент; индивидуально-типологические характеристики личности: самооценка, психологический возраст, уровень самоактуализации, сформированность реального «Я» и идеального «Я», иерархия потребностей, тип межличностных отношений, тип поведения в конфликтной ситуации [46].

Наиболее важным аспектом этнической толерантности являются стереотипы, установки и предубеждения, толерантность и интолерантность, межнациональные конфликты, культура, традиции и религия.

Стереотипы обычно некритически усваиваются человеком под влиянием его социального окружения. Формирование их осуществляется в процессе непосредственного взаимодействия личности с социальной средой или при коммуникационном воздействии, т.е. через пропаганду, обучение и воспитание личности. Рассматривая этнические стереотипы, можно говорить об образах определенной этнической группы. Впервые термин «социальный стереотип» был введен американским журналистом У. Липманом в 1922 году и содержал негативный оттенок, связанный с ложностью или неточностью восприятия.

По характеру стереотипы бывают позитивными, негативными и нейтральными. Однако очень часто они бывают неточными, слишком обобщенными, ошибочными, негативными, вследствие чего стереотипное мышление часто препятствует человеку объективно оценить другого человека или группу людей, их поведение.

Они влияют на его собственное поведение и отношение к объекту стереотипизации. Ошибочные, негативные стереотипы провоцируют конфликты и непонимание в межличностном общении, в том числе и между представителями разных национальностей. Человек с позитивными этническими стереотипами либо уже является толерантным, либо легко может им стать. Однако если у него этнические стереотипы негативного эмоционально-оценочного характера, то проявление толерантного поведения если и присуще ему, то в очень незначительной степени.

Культура, традиции, обычаи, религия также оказывают значительное влияние на формирование менталитета, ценностей и поведение человека.

Основным условием этнической толерантности, понимания и принятия других культур является формирование этнокультурной компетентности.

Таким образом, теоретический анализ демонстрирует, что формированию этнической толерантности способствует развитие личности, становление этнокультурной компетентности и опыт позитивных межэтнических контактов.

1.1.4 Особенности подросткового возраста и их значение при межкультурной коммуникации

Наиболее сенситивным к усвоению социально значимых ценностей является подростковый возраст. Этот период является важнейшим периодом в психосоциальном развитии человека. Подросток активно включается во взрослую жизнь, ищет в ней свое место и направленность его личности зависит от того, как он будет относиться к себе и другим в этом мире. Поэтому именно для подростков особо актуальной становится проблема толерантности. В этом возрасте формируется этническое самосознание учащихся, следовательно, именно на данном этапе воздействие на этнические стереотипы и установки может оказаться наиболее эффективным.

Становление социальной зрелости, толерантности молодёжи происходит под влиянием многих относительно самостоятельных факторов – семьи, школы, сверстников, средств массовой информации, молодёжных организаций и стихийных групп. Эта множественность институтов и механизмов формирования толерантности не представляет собой жесткой иерархической системы, каждый из них выполняет свои специфические функции в социальном развитии личности [47].

На первом этапе формирования толерантности ребенка наиболее значимым фактором является семья. Она первый источник представлений о толерантности. На базе этих первичных представлений позже формируется «Я-концепция» – определенным образом структурированная совокупность черт, образов, чувств, которые подросток считает неотъемлемой частью себя. Толерантность развивается в ходе социализации личности подростка, ее формирование в значительной мере определяется как сложившимися в данное время стереотипами, так и созданными в системе образования психолого-педагогическими условиями [48].

Поиск условий, средств, форм воспитания толерантного сознания и организации толерантных отношений не может осуществляться без учета особенностей самого воспитываемого субъекта.

Воспитание толерантного сознания может и должно начинаться с самого раннего возраста, как и всякое воспитание. В то же время особое внимание к его активизации и организации должно проявляться по отношению к детям подросткового возраста и юношеству в период, когда формируется взрослость, когда сознание и самосознание достигают определенного уровня и подростки формируют в рамках самоопределения свою идентичность, осваивают различные социальные роли.

И здесь крайне важно обратить внимание на то, что этот возрастной этап – переход от отрочества к юности – характеризуется особым типом смысловых отношений подростка к окружающей социальной действительности.

В свое время, обобщая работы по педологии подростка, Л.С. Выготский охарактеризовал этот этап как «расширение социальной среды» [49]. Подросток выстраивает новые отношения с окружающей средой, точнее, по-новому переживает свои отношения с окружающей социальной действительностью. Существенной особенностью в изменении этих социальных отношений и является трансформация его социальной позиции, самоопределение в системе социальных отношений, отнесение себя к тем или иным социальным группам.

Анализируя своеобразие этого возрастного этапа, Э. Эриксон обозначил его как «кризис идентичности» [50]. Проблемы, связанные с формированием идентичности, являются важными для подросткового возраста. Этническая интолерантность – значимая форма проявления трансформации этнической идентичности. Можно заметить, что в подростковой среде распространена оскорбительная лексика, унижающая людей другой культуры и религии, негативные стереотипы и предубеждения. В основе такого рода интолерантного поведения лежит кризисная трансформация идентичности по типу гиперидентичности (этноэгоизм, этноизоляционизм, национальный фанатизм), когда сверхпозитивное отношение к собственной группе порождает убежденность в превосходстве над «чужими».

С другой стороны, формирование этнической идентичности подростка может пойти по типу гипоидентичности, в первую очередь этнонигилизма, который характеризуется отчуждением от своей культуры, нежеланием поддержать собственные этнокультурные ценности, негативизмом и нетерпимостью по отношению к своему народу [51].

Образовательный возраст определяется типом ведущей деятельности, типичными ситуациями, в которых находится ученик, задачами, которые он решает, а также отношениями, в которые он включается в образовательном сообществе.

В подростковом возрасте учебная деятельность производит поворот от направленности на мир к направленности на самого себя. У ребенка возникают новые возможности, но он еще не знает, что он собой представляет. Решение вопроса «Что я такое?» может быть найдено только путем столкновения с действительностью.

Ведущей для подростка является деятельность проб. Содержанием пробы может стать любое культурное содержание. Образовательное пространство подросткового возраста адекватно возрастным образовательным задачам, если оно предоставляет возможность таких проб и рефлексии результатов в специально выстроенном пространстве (в виде мастерской, лаборатории, учебного исследования).

Испытывая любое культурное содержание, подросток тем самым испытывает себя: может ли он сам нести испытываемую форму действия.

Переход из подросткового возраста в старший школьный возраст связан с появлением у школьника образа себя как результата множества пробных действий. На следующем шаге появляется необходимость самоопределения, т. е. определения себя в отношении к многообразию форм взрослой жизни. Оно опирается на формирующееся мировоззрение, которое представляет собой систему убеждений, что приводит к качественным сдвигам во всей системе потребностей и стремлений подростка.

В конце переходного периода самоопределение характеризуется не только пониманием самого себя – своих возможностей и стремлений, но и пониманием своего места в человеческом обществе и своего назначения в жизни.

Общение со своими сверстниками — ведущий тип деятельности в этом возрасте. Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу [52].

Адекватной формой реализации образовательных задач этого возраста являются детско-взрослые совместные мероприятия.

В силу возрастных особенностей молодое поколение не имеет необходимых знаний, позволяющих достаточно глубоко осмысливать современные межличностные, социальные и этнические проблемы, не имеет общей культуры и психологической готовности к участию в них. Высокая степень неприятия подростками тех представлений об окружающей среде, которые не свойственны их картине мира, предполагает выяснение причин непринятия и агрессивности подростков, а также путей преодоления соответствующих интолерантных проявлений [53].

Одним из главных социальных институтов, способствующих формированию толерантной личности в современном обществе, является образование. Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку изначально и может никогда не проявиться, не будучи специально воспитанной, сформированной.

В качестве главной задачи образования определено формирование человека, готового к активной созидательной деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас и верований [54].

В формировании толерантного сознания фактор национальной культуры приобретает особое значение.

Соотношение образования и культуры можно рассматривать в аспекте поликультурного образования.

Г.В. Палаткина среди конкретных задач поликультурного образования выделяет следующие:

глубокое и всестороннее овладение культурой своего народа;

формирование представлений о многообразии культур в России и мире;

воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу человечества и служащим условиям для самореализации личности;

создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов;

развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с представителями различных культур;

воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения;

воспитание уважения к истории и культуре других народов;

создание мультикультурное среды как основы для взаимодействия личности с элементами других культур; формирование способности учащегося к личностному культурному самоопределению.

Мультикультурное образование предусматривает: адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования множества разнородных культур; взаимодействие между людьми с разными традициями; ориентацию на диалог культур [55]. Таким образом, межкультурная толерантность является результатом мультикультурного образования.

По утверждению Е.М. Аджиевой, «Ознакомление учащихся с особенностями культуры своего и других народов на уроках и во внеурочной деятельности, в свободном общении, в том числе с детьми разных культур, что позволяет познакомиться с традициями, обычаями, верованиями, с социально-бытовым укладом их жизни, представлениями о мире, способствует формированию у молодого поколения объективного видения мира. Речь идет о воспитании культурных, образованных граждан страны. Знание богатства межнациональных культур обеспечивает развитие культуры этнокультурных взаимодействий, взаимопонимания, взаимоуважения, гармонизации интересов и устремлений детей» [56].

Воспитание в духе толерантности не ограничивается усвоением смысла понятия «толерантность». Оно состоит в том, чтобы обучить детей способам поведения и реагирования, которые не наносят вред другому, чтобы утвердить эти способы поведения в качестве внутренней установки каждого человека, а затем и в тех общественных механизмах, которые определяют и формируют отношения между людьми.

Исследование М.Н. Губогло представлений школьников о толерантности позволило выявить, что именно семья в постсоветской России является той социальной ячейкой, в которой начинается формирование этого качества и создается психологическая ситуация, обеспечивающая дальнейшее его развитие. Установлено, что атмосфера толерантности имеет исключительно важное значение для внутрисемейных отношений по той простой причине, что в условиях кризиса, когда общество переходит из одного состояния в другое, устойчивое состояние семьи становиться приоритетной ценностью для государства, если оно заинтересовано в сохранении внутренней стабильности, национальной безопасности, укреплении своего национального статуса [57].

Таким образом, воспитание толерантной личности реализуется: в семье, школе, других учебных и внешкольных заведениях. А так же процессу ее воспитания способствуют социальные службы для молодежи, общественность (национально-культурные общества и союзы, негосударственные общественные организации, различные фонды), религиозные организации, государственные органы (местные и центральные) и, наконец, мировое сообщество (международные организации и фонды).

1.2 Анализ информационных ресурсов и сервисов

1.2.1 Глобальная сеть Internet

В настоящее время Интернет представляет собой один из самых активно развивающихся средств информации. Интернет – глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных ресурсов. Служит физической основой для Всемирной паутины.

Глобальная компьютерная сеть Интернет вместе с персональными компьютерами образует технологические основы для развития международной концепции «Глобальное информационное общество» [58].

В 1969 году в США была создана компьютерная сеть ARPAnet, объединяющая компьютерные центры министерства обороны и ряда академических организаций. Эта сеть была предназначена для узкой цели: главным образом для изучения того, как поддерживать связь в случае ядерного нападения и для помощи исследователям в обмене информацией. Затем сеть ARPANET начала активно расти и развиваться, её начали использовать учёные из разных областей науки [59].

По мере роста этой сети создавались и развивались многие другие сети. Еще до наступления эры персональных компьютеров создатели ARPAnet приступили к разработке программы Internet Project («Проект объединения сетей»). Успех этого проекта привел к следующим результатам. Во-первых, была создана крупнейшая в США сеть internet (со строчной буквы i). Во-вторых, были опробованы различные варианты взаимодействия этой сети с рядом других сетей США. Это создало предпосылки для успешной интеграции многих сетей в единую мировую сеть. Такую «сеть сетей» теперь называют Internet (в отечественных публикациях широко применяется и русскоязычное написание – Интернет). Для координации межсетевых взаимодействий в Интернет была создана специальная организация – Internet Society («Общество Интернет»).

В настоящее время подключиться к Интернету можно через спутники связи, радио-каналы, кабельное телевидение, телефон, сотовую связь, специальные оптико-волоконные линии или электропровода. Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни в развитых и развивающихся странах. Интернет быстро достиг аудитории свыше 50 миллионов пользователей [60].

Интернет состоит из многих тысяч корпоративных, научных, правительственных и домашних компьютерных сетей. Объединение сетей разной архитектуры и топологии стало возможно благодаря протоколу IP (англ. Internet Protocol) и принципу маршрутизации пакетов данных.

На стыках сетей специальные маршрутизаторы (программные или аппаратные) занимаются автоматической сортировкой и перенаправлением пакетов данных, исходя из IP-адресов получателей этих пакетов. Протокол IP образует единое адресное пространство в масштабах всего мира, но в каждой отдельной сети может существовать и собственное адресное подпространство, которое выбирается исходя из класса сети. Такая организация IP-адресов позволяет маршрутизаторам однозначно определять дальнейшее направление для каждого пакета данных. В результате между отдельными сетями Интернета не возникает конфликтов, и данные беспрепятственно и точно передаются из сети в сеть по всей планете и ближнему космосу.

Веб-сайт – в компьютерной сети объединённая под одним адресом (Доменным именем или IP-адресом) совокупность документов частного лица или организации. По умолчанию подразумевается, что сайт располагается в сети Интернет. Все веб-сайты Интернета в совокупности составляют Всемирную паутину. Для прямого доступа клиентов к веб-сайтам на серверах был специально разработан протокол HTTP.

В большинстве случаев в Интернете одному веб-сайту соответствует одно доменное имя. Именно по доменным именам сайты идентифицируются в глобальной сети. Возможны иные варианты: один сайт на нескольких доменах или несколько сайтов под одним доменом. Обычно несколько доменов используют крупные сайты (веб-порталы) чтобы логически отделить разные виды предоставляемых услуг (mail.google.com, news.google.com, maps.google.com). Нередки и случаи выделения отдельных доменов для разных стран или языков. Например, google.ru и google.fr логически являются сайтом Google на разных языках, но технически это разные сайты. Аппаратные сервера для хранения веб-сайтов называются веб-серверами. Сама услуга хранения называется веб-хостингом. Один и тот же сайт может быть доступен по разным адресам и хранится на разных серверах. Копия оригинального сайта в таком случае называется зеркалом. Существует так же понятие оффлайновая версия сайта – это копия сайта, которая может быть просмотрена на любом компьютере без подключения к компьютерной сети и использования серверного ПО [61].

Первый в мире сайт появился в 1990 году. Его создатель Тим Бернерс-Ли опубликовал на нём описание новой технологии World Wide Web, основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URI и языке гипертекстовой разметки HTML. Также на сайте были описаны принципы установки и работы серверов и браузеров. Сайт стал и первым в мире интернет-каталогом, так как позже Тим Бернерс-Ли разместил на нём список ссылок на другие сайты.

Страницы сайтов – это файлы с текстом, размеченным на языке HTML. Эти файлы, будучи загруженными посетителем на его компьютер, обрабатываются браузером и выводятся на его средство отображения (монитор, экран КПК, принтер или синтезатор речи). Язык HTML позволяет форматировать текст, различать в нём функциональные элементы, создавать гипертекстовые ссылки (гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, звукозаписи и другие мультимедийные элементы. Отображение страницы можно изменить добавлением в неё таблицы стилей на языке CSS или сценариев на языке JavaScript.

Страницы сайтов могут быть простым статичным набором файлов или создаваться специальной компьютерной программой на сервере – так называемым движком сайта. Движок может быть либо сделан на заказ для отдельного сайта, либо быть готовым продуктом, рассчитанным на некоторый класс сайтов. Некоторые из движков могут обеспечить владельцу сайта возможность гибкой настройки структурирования и вывода информации на веб-сайте. Такие движки называются системами управления содержанием [62].

Изготовление сайтов как работающих целостных информационных ресурсов и систем есть составной процесс, вовлекающий труд различных специальностей. Этот вид деятельности называется веб-разработка. Изначально владелец будущего сайта определяет его основные цели и задачи, придумывает название, выбирает доменное имя, определяет структуру веб-сайта, его информационное наполнение, выбирает подходящий и удобный владельцу инструментарий для изготовления веб-сайта. Когда чётко становится известно, что должно получиться на выходе, начинается непосредственно процесс создания сайта [59].

1.2.2 Joomla! как инструмент для создания Web-сайта

Joomla! – (произносится «Джу́мла») система управления содержимым, написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базу данных MySQL. Является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL [63].

Название «Joomla!» фонетически идентично слову «Jumla», которое в переводе с языка суахили означает «все вместе» или «единое целое», что отражает подход разработчиков и сообщества к развитию системы [64].

Система управления содержимым Joomla! является ответвлением широко известной CMS Mambo. Команда независимых разработчиков отделилась от проекта Mambo по причине несогласия в экономической политике. И 16 сентября 2005 года в свет вышла первая версия Joomla!, являющаяся по сути переименованной Mambo 4.5.2.3 и включающая в себя исправления найденных на тот момент ошибок и уязвимостей [65].

В настоящее время актуальна версия 1.5. В разработке находится версия 1.6. Версия 1.0 на сегодняшний день считается устаревшей, её официальная поддержка прекращена 1 июля 2009 года [63].

Joomla представляет собой набор скриптов, написанных на языке программирования PHP. Этот язык был специально разработан для написания вэб-приложений. В вэб-приложениях существуют две т.н. "стороны" выполнения кода – серверная и клиентская. К клиентской части относятся HTML, CSS, Javascript, а к серверной ASP, JAVA, PHP и т.д. Исходя из этого, для работы (выполнения) скриптов Joomla, необходимо наличие вэб-сервера с поддержкой PHP и MySQL (рекомендуется Apache версии 1.3 и старше) и вэб-браузера у пользователя (самые популярные – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) [66].

1.2.3 Язык программирования PHP

PHP (англ. PHP: Personal Home Page Tool – «Инструменты для создания персональных веб-страниц») – скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно применяющийся для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков программирования, применяющихся для создания динамических веб-сайтов [67].

История. В 1994 году датский программист Расмус Лердорф создал набор скриптов на Perl/CGI для вывода и учёта посетителей его онлайн-резюме, обрабатывающий шаблоны HTML-документов. Лердорф назвал набор Personal Home Page (Личная Домашняя Страница). Вскоре функциональности и быстроты Perl – интерпретатора скриптов – перестало хватать, и Лердорф разработал с использованием языка C новый интерпретатор шаблонов PHP/FI (англ. Personal Home Page / Forms Interpreter– «Личная Домашняя Страница / Интерпретатор форм»).

В 1997 году после длительного бета-тестирования вышла вторая версия обработчика, написанного на C – PHP/FI 2.0. Ее использовали около 1 % (приблизительно 50 тысяч) всех интернет-доменов мира.

Версия PHP 3.0 подверглась значительной переработке, определившей современный облик и стиль языка программирования. В 1997 году два израильских программиста, Энди Гутманс и Зээв Сураски, полностью переписали код интерпретатора. PHP 3.0 был официально выпущен в июне 1998 года.

Одной из сильнейших сторон PHP 3.0 была возможность расширения ядра дополнительными модулями. Впоследствии интерфейс написания расширений привлёк к PHP множество сторонних разработчиков, работающих над своими модулями, что дало PHP возможность работать с огромным количеством баз данных, протоколов, поддерживать большое число API. Большое количество разработчиков привело к быстрому развитию языка и стремительному росту его популярности. Также язык был переименован в PHP.

К концу 1998 года, практически сразу после официального выхода PHP 3.0, Энди Гутманс и Зээв Сураски начали переработку ядра PHP. В задачи входило увеличение производительности сложных приложений и улучшение модульности базиса кода PHP. Новый движок, названный Zend Engine, успешно справлялся с поставленными задачами и впервые был представлен в середине 1999 года. PHP 4.0, основанный на этом движке и принёсший с собой набор дополнительных функций, официально вышел в мае 2000 года. В дополнение к улучшению производительности, PHP 4.0 имел ещё несколько ключевых нововведений, таких как поддержка сессий, буферизация вывода, более безопасные способы обработки вводимой пользователем информации и несколько новых языковых конструкций.

Пятая версия PHP была выпущена разработчиками 13 июля 2004 года. Изменения включают обновление ядра Zend (Zend Engine 2), что существенно увеличило эффективность интерпретатора. Введена поддержка языка разметки XML. Полностью переработаны функции ООП, которые стали во многом схожи с моделью, используемой в Java. В частности, введён деструктор, открытые, закрытые и защищённые члены и методы, окончательные члены и методы, интерфейсы и клонирование объектов. В последующих версиях также были введены пространства имён и замыкания.

Шестая версия PHP находится в стадии разработки с октября 2006 года. В ней уже сделано множество нововведений, как, например, исключение из ядра регулярных выражений POSIX и «длинных» суперглобальных массивов, удаление директив safe_mode, magic_quotes_gpc и register_globals из конфигурационного файла php.ini. Также много внимания уделено поддержке Юникода [68].

Область применения. В области программирования для Сети, PHP – один из популярнейших скриптовых языков (наряду с JSP, Perl и языками, используемыми в ASP.NET) благодаря своей простоте, скорости выполнения, богатой функциональности, кроссплатформенности и распространению исходных кодов на основе лицензии PHP.

Популярность в области построения веб-сайтов определяется наличием большого набора встроенных средств для разработки веб-приложений. Основные из них:

Автоматическое извлечение POST и GET-параметров, а также переменных окружения веб-сервера в предопределённые массивы;

Файловые функции успешно обрабатывают как локальные, так и удалённые файлы;

Автоматическая отправка HTTP-заголовков;

Работа с cookies и сессиями;

Обработка файлов, загружаемых на сервер;

Работа с HTTP заголовками и HTTP авторизацией;

Работа с XForms;

Работа с удалёнными файлами и сокетами [69].

В настоящее время PHP используется сотнями тысяч разработчиков. Согласно рейтингу Tiobe, базирующемся на данных поисковых систем, в декабре 2009 года PHP находится на 3 месте среди языков программирования (уступая Java и C), поднявшись за год на две позиции. К крупнейшим сайтам, использующим PHP, относятся Facebook, В контакте, Wikipedia, YouTube [68].

Входит в LAMP – распространённый набор для создания веб-сайтов (Linux, Apache, MySQL, PHP).

1.2.4 СУБД MySQL

MySQL (официально произносится «май-эс-кью-эль», сленг. «мускул», «мускуль») – свободная система управления базами данных (СУБД). MySQL является собственностью компании Sun Microsystems, осуществляющей разработку и поддержку приложения [70].

MySQL является решением для малых и средних приложений. Входит в LAMP. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц [71].

О происхождении MySQL. MySQL возникла как попытка применить mSQL к собственным разработкам компании: таблицам, для которых использовались ISAM – подпрограммы низкого уровня. В результате был выработан новый SQL-интерфейс, но API-интерфейс остался в наследство от mSQL.

История выпусков:

Первый внутренний выпуск MySQL состоялся 23 мая 1995 года.

Версия для Windows систем выпущена 8 января 1998.

Версия 3.23: бета-версия в июне 2000, релиз в январе 2001.

Версия 4.0: бета в августе 2002, релиз в марте 2003.

Версия 4.1: бета в июне 2004, релиз в октябре 2004.

Версия 5.0: бета в марте 2005, релиз в октябре 2005.

Версия 5.1: разработка велась с ноября 2005, релиз в ноябре 2008.

Версия 5.4: бета в апреле 2009.

Версия 6.0: в разработке [70].

Платформы. MySQL портирована на большое количество платформ: AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, OS/2 Warp, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, WinCE, Windows Vista и Windows 7. Существует также порт MySQL к OpenVMS. Важно отметить, что на официальном сайте СУБД для свободной загрузки предоставляются не только исходные коды, но и откомпилированные и оптимизированные под конкретные операционные системы готовые исполняемые модули СУБД MySQL [71].

Языки программирования. MySQL имеет интерфейс прикладного программирования (API) для языков Delphi, C, C++, Эйфель, Java, Лисп, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk и Tcl, библиотеки для языков платформы .NET, а также обеспечивает поддержку для ODBC посредством ODBC-драйвера MyODBC [71].

Методика проведения исследования и разработки Web-сайта

2.1 Описание использованных методик

В настоящее время существует множество психодиагностических средств измерения уровней толерантности. Особый вклад в создание данных методик, а также соответствующих тренингов внесли такие авторы, как Г.У.Солдатова и Л.А. Шайгерова.

В нашей работе были использованы такие медодики, как Экспресс-опросник «Индекс толерантности», разработанный Г.У.Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, О.А. Кравцовой и О.Е. Хухлаевым; опросник «Типы этнической идентичности», созданный Г.У. Соддатовой и С.В. Рыжовой; «Шкала социальной дистанции» Э. Богардуса [39].

Объектом исследования являлись ученики 9–11 классов Лицея № 8.

2.1.1 Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова)

Данная методика предназначена для диагностики общего уровня толерантности. В её основу лег отечественный и зарубежный опыт в данной области. Стимульный материал опросника составили утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека. В методику включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам (меньшинствам, психически больным людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). Специальное внимание уделено этнической толерантности-интолерантности (отношение к людям иной расы и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной дистанции). Три субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, толерантность как черта личности.

Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение человека к представителям других этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Субшкала "социальная толерантность" позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также изучать установки личности по отношению к некоторым социальным процессам. Субшкала "толерантность как черта личности" включает пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру.

2.1.2 Типы этнической идентичности (Г.У. Соддатова, СВ. Рыжова)

Данная методическая разработка позволяет диагностировать этническое самосознание и его трансформации в условиях межэтнической напряженности. Один из показателей трансформации этнической идентичности – это рост этнической нетерпимости (интолерантности). Толерантность/интолерантность – главная проблема межэтнических отношений в условиях роста напряженности между народами – явилась ключевой психологической переменной при конструировании данного опросника. Степень этнической толерантности респондента оценивается на основе следующих критериев: уровня «негативизма» в отношении собственной и других этнических групп, порога эмоционального реагирования на иноэтническое окружение, выраженность агрессивных и враждебных реакций в отношении других групп.

Типы идентичности с различным качеством и степенью выраженности этнической толерантности выделены на основе широкого диапазона шкалы этноцентризма, начиная от «отрицания» идентичности, когда фиксируется негативизм и нетерпимость по отношению к собственной этнической группе, и заканчивая национальным фанатизмом – апофеозом нетерпимости и высшей степенью негативизма по отношению к другим этническим группам.

Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим типам этнической идентичности.

Этнонигилизм – одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических ниш не по этническому критерию.

Этническая индифферентность – размывание этнической идентичности, выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности.

Норма (позитивная этническая идентичность) – сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. В полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему большинству. Она задает такой оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной и другим этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и стабильного существования этнической группы, с другой – как условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире.

Усиление деструктивности в межэтнических отношениях обусловлено трансформациями этнического самосознания по типу гиперидентичности, которая соответствует в опроснике трем шкалам:

Этноэгоизм – данный тип идентичности может выражаться в безобидной форме на вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта «мой народ», но может предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с представителями других этнических групп или признание за своим народом права решать проблемы за «чужой» счет.

Этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего народа, признание необходимости «очищения» национальной культуры, негативное отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия.

Этнофанатизм – готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, вплоть до этнических «чисток», отказа другим народам в праве пользования ресурсами и социальными привилегиями, признание приоритета этнических прав народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего народа.

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой ступени гиперболизации этнической идентичности, означающей появление дискриминационных форм межэтнических отношений. В межэтническом взаимодействии гиперидентичность проявляется в различных формах этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего как реакция на присутствие членов других групп, до отстаивания политики ограничения их прав и возможностей, агрессивных и насильственных действий против другой группы и даже геноцида.

2.1.3 Шкала социальной дистанции (Э. Богардус)

В 1920-х гг. американский социолог Эмори Богардус разработал шкалу для измерения социальной дистанции, рассматриваемой им как степень близости или отчужденности между двумя группами людей.

С помощью шкалы социальной дистанции (или шкалы Богардуса) оценивается степень социально-психологического принятия людьми друг друга, поэтому ее часто называют шкалой социальной приемлемости. Она используется для измерения дистанции, связанной с расовой или национальной принадлежностью, возрастом, полом, профессией, религией, для измерения дистанции между детьми и родителями. Шкала социальной дистанции показывает степень психологической близости людей, способствующей легкости их взаимодействия.

Максимальная социальная дистанция означает, что человек (или этнос) держится обособленно, автономно. Вежливость и этикет как культурные способы общения позволяют скрывать свою личность, собственную оригинальность и культуру; большинство коммуникаций в таких случаях символично и формально,

Минимальная социальная дистанция способствует конкретизации представлений о других людях, поскольку, когда люди хорошо знакомы, интересуются друг другом, национальной культурой, они вовлекаются во взаимодействие и каждый принимает во внимание оригинальность и индивидуальность друг друга.

Предлагаемая шкала измеряет отношение к той или иной национальности.

2.2 Описание Joomla!

CMS Joomla! (англ. Content Management System – Система управления содержимым) включает в себя различные инструменты для изготовления веб-сайта. Важной особенностью системы является минимальный набор инструментов при начальной установке, который дополняется по мере необходимости. Это снижает загромождение административной панели ненужными элементами, а также снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге [63].

Joomla! позволяет отображать интерфейс фронтальной и административной части на любом языке. Каталог расширений содержит множество языковых пакетов, которые устанавливаются штатными средствами администрирования. Доступны пакеты русского, украинского и ещё некоторых языков стран СНГ [64].

Основные возможности:

Функциональность можно расширять с помощью дополнительных модулей (расширений, плагинов).

Модуль безопасности для многоуровневой аутентификации пользователей и администраторов.

Система шаблонов позволяет легко изменять внешний вид сайта.

Настраиваемые схемы расположения модулей, включая левый, правый и центральный блоки меню.

К преимуществам системы можно отнести то, что все модули, компоненты, плагины, шаблоны можно написать самому, разместить их в структурированном каталоге расширений или отредактировать существующее расширение по своему усмотрению [65].

Возможности администрирования:

Для каждой динамической страницы можно создать своё описание и ключевые слова в целях повышения рейтинга в поисковых системах.

Начало и окончание публикации любых материалов можно запрограммировать по календарю.

Возможность ограничить доступ к определённым разделам сайта только для зарегистрированных пользователей.

Настраиваемые схемы расположения элементов по областям шаблона.

Различные модули (последние новости, счётчик посещений, подробная статистика посещений, гостевая книга, форум и другие).

Возможность создания не одной, а нескольких форм обратной связи для каждого контакта.

Модуль приёма от удалённых авторов новостей, статей и ссылок.

Иерархия объектов.

Менеджер рассылки новостей, поддержка более чем 360 служб рассылки новостей по всему миру.

Встроенный визуальный редактор TinyMCE.

Около 4000 готовых модулей и компонентов [66].

Описание результатов исследования по выявлению уровня этнической толерантности у подростков и web-сайта «Этническая толерантность подростков»

3.1 Анализ результатов исследования

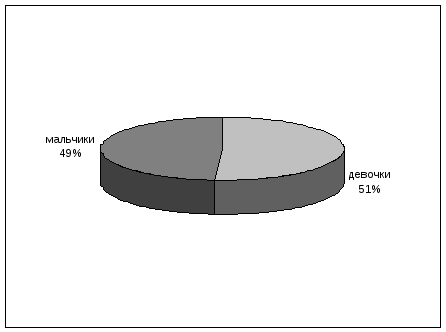

Всего было протестировано 92 человека, из них 22 человека – ученики 9 классов, 14 человек – 10 класс и 56 человек – учащиеся 11 классов; среди них – 47 девочек и 45 мальчиков. Статистика респондентов представлена на рисунках 1–2.

Рисунок 1 – сведения о поле респондентов.

Рисунок 2 – распределение по классам.

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты.

С помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности» нами был выявлен уровень общей толерантности, представленный на рисунке 3.

Рисунок 3 – Сводная диаграмма первичных показателей общей толерантности учеников.

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что среди школьников преобладает средний уровень общей толерантности (86% – 80 человек). У 7% респондентов наблюдаются высокие показатели толерантности. Низкий уровень общей толерантности наблюдается также у 7% подростков (по 6 человек соответственно).

Далее рассмотрим показатели уровня этнической толерантности, социальной толерантности и толерантности как черты личности (рис. 4).

Рисунок 4 – Сводная диаграмма первичных показателей этнической, социальной и толерантности как черты личности учеников.

Как видно из представленных диаграмм, у школьников преобладает также средний уровень этнической, социальной и толерантности как черты личности.

Более всего нас интересуют показатели этнической толерантности. Среди респондентов у 14 человек обнаружился низкий уровень (15%), 63 человека обладают средним уровнем толерантности (69%) и 15 человек показали высокие результаты (16%). При том, показатели этнической толерантности у подростков женского и мужского пола несколько разнятся (см. рисунки 5–6).

Рисунок 5 – Сводная диаграмма первичных показателей этнической толерантности подростков.

Рисунок 6 – Сводная диаграмма показателей этнической толерантности подростков женского и мужского пола.

Как видно из рис. 5–6, преобладают средние показатели. Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. Тем не менее, показатели толерантности у девочек несколько выше.

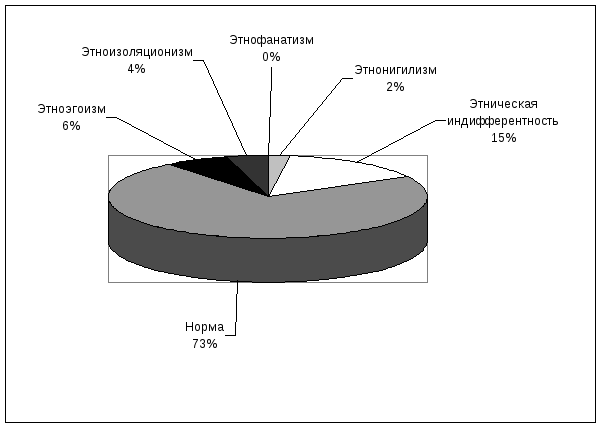

Следующим этапом нашего исследования было выявление типов этнической идентичности. Статистические показатели распределения типов идентичности среди испытуемых представлены в таблице 1.

Таблица 1 – распределение типов идентичности среди испытуемых.

|

Преобладающий тип |

Количество респондентов, чел. | ||

|

Общие показатели |

Мальчики |

девочки | |

|

Этнонигилизм |

6 |

5 |

1 |

|

Этническая индифферентность |

16 |

9 |

7 |

|

Норма (позитивная этническая идентичность) |

54 |

20 |

34 |

|

Этноэгоизм |

9 |

6 |

3 |

|

Этноизоляционизм |

5 |

3 |

2 |

|

Этнофанатизм |

2 |

2 |

0 |

Для наглядности результаты представлены на рис. 7–9.

Рисунок 7 – Сводная диаграмма показателей этнической идентичности.

Рисунок 7 – Сводная диаграмма показателей этнической идентичности у девочек.

Рисунок 7 – Сводная диаграмма показателей этнической идентичности у мальчиков.

В результате тестирования выяснилось, что большинство детей относятся к группе нормы (59%) – сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. Следующим по численности идет показатель этнической индифферентности (17%), у этих детей происходит размывание этнической идентичности, возможно, причиной тому является неактуальность этничности для них, неопределенное отношение к своему народу. Также у 10% детей представлен этноэгоизм, что свидетельствует о небольшой напряженности в межэтнических контактах. Крайние показатели гипо- и гиперидентичности представлены всего у 7%, 5% и 2% соответственно.

Последним этапом нашего тестирования является составление Шкалы социальной дистанции. Результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2 – распределение показателей социальной дистанции.

|

Группа |

Показатель социальной дистанции | ||

|

Общий |

Мальчики |

Девочки | |

|

1.3 |

1.5 |

1.2 |

|

2.6 |

3.1 |

2.1 |

|

1.7 |

1.8 |

1.6 |

|

1.5 |

1.8 |

1.2 |

|

4.5 |

4.9 |

4.1 |

|

6.1 |

6.5 |

5.7 |

|

5.8 |

6.5 |

5.1 |

|

2.1 |

2.2 |

2 |

|

1.4 |

1.5 |

1.3 |

|

1.4 |

1.6 |

1.2 |

|

4.3 |

4.7 |

3.9 |

|

2.7 |

3.8 |

1.6 |

Как видно из таблицы, наименьшей социальной дистанции придерживаются испытуемые со сходными (славянскими) народами. Также достаточно позитивно оцениваются жители Прибалтики, поляки, и представители коренных народностей. Наибольшая социальная дистанция наблюдается с народами Кавказа и средней Азии. Такая избирательность толерантного отношения может свидетельствовать о наличии у подростков определенных стереотипов.

Обобщая результаты трех тестов, можно заметить, что у испытуемых в первом тесте преобладают средние показатели толерантности, что может свидетельствовать о различии в оценках разных национальностей. Эти данные подтверждают результаты третьей методики. Кроме того, подростки, обладающие средним и высоким уровнем толерантности, обладают, как правило позитивной этнической идентичностью, чуть в меньшей степени они склонны к гипоидентичности – размыванию границ идентификации себя со своей национальной принадлежностью. Для детей с низким уровнем толерантности характерна склонность к гиперидентичности, ксенофобным установкам, чувству национального превосходства.

Таким образом, результаты, которые были получены при помощи подобранных тестов – экспресс-опросника «Индекс толерантности», методики «Типы этнической идентичности» и «Шкалы социальной дистанции», дают основания говорить о том, что у детей преобладают в основном средние показатели этнической толерантности, при этом присутствует здоровый национализм, но также и некоторая стереотипность мышления, выражающаяся в неодинаковом отношении к представителям различных национальностей. Кроме того, девочки-подростки менее предубеждены, чем мальчики.

3.2 Структура web-сайта «Этническая толерантность подростков»

Конечным результатом дипломной работы является разработанный Web-сайт «Этническая толерантность подростков».

Электронный адрес в Интернете: http://toler13.zg5.ru

На каждой странице Web-сайта указано его название, содержание и разработчики. Web-сайт состоит из пяти разделов: главная, тестирование, предмет исследования, результаты исследования, и рекомендуемая литература.

На главной странице отображено краткое описание проблемы творческого потенциала личности, а также перечислены методики исследования. Внизу страницы находятся данные об авторе и респондентах (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Главная страница

В разделе «Тестирование» представлен Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (рисунок 9).

Рисунок 9 – Тестирование

В разделе «предмет исследования» отображаются основные принципы анализа проблемы этнической толерантности. В выплывающем меню можно выбрать пункты «Этническая толерантность», «Исторический экскурс», «полезные ссылки» (рисунки 10–12).

Рисунок 10 – Предмет исследования (меню)

Рисунок 11 – Этническая толерантность

Рисунок 12 – Исторический экскурс

Рисунок 13 – Полезные ссылки

В разделе «Результаты исследования» представлены статистические данные по проблеме этнической толерантности, полученные в результате проведенного нами исследования (рисунок 14-16).

Рисунок 14 – Результаты исследования (меню)

Рисунок 15 – Статистика

Рисунок 16 – Индекс толерантности (результаты)

В разделе «рекомендуемая литература» сделан обзор библиографических источников по данной проблеме.

Рисунок 15 – Список литературы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ теоретических источников позволил уточнить понятие «толерантность», выявить виды толерантности и ее значимость для человека. Кроме того, был произведен обзор теоретических материалов по проблеме проектирования сайта.

Анализ и обобщение литературных источников, посвященных проблемам формирования этнической толерантности, показывают недостаточность их исследования, хотя современная педагогическая наука обращает внимание на формирование отношения к толерантности как общечеловеческой ценности. В общем случае под толерантностью понимается качество личности, характеризующееся уважительным и терпимым отношением к людям другой национальности, религии, к их взглядам, обычаям, привычкам, социальному статусу, их поступкам и действиям, не приносящим вреда психическому и физическому здоровью. Склонность к толерантности или интолерантности закладывается ещё с детства, при этом основной причиной существующих предубеждений является усвоение стереотипов, существующих в современном обществе.

Существует множество литературы по проблеме толерантности, в которой изложены различные взгляды и подходы к объяснению феномена толерантности. Эта проблема изучается довольно давно и имеет острый практический интерес. Именно поэтому было проведено исследование среди школьников.

Для изучения уровня этнической толерантности подростков был подобран пакет методик, состоящий из трех тестов: Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев), методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Соддатова, СВ. Рыжова) и методика «Шкала социальной дистанции» (Э. Богардус).

Данные исследования свидетельствуют о том, что школьники в основном показали средние результаты по этнической толерантности, при этом выявлен нормальный уровень этнической идентичности, но также и некоторая стереотипность мышления, выражающаяся в неодинаковом отношении к представителям различных национальностей. Кроме того, девочки-подростки более толерантны, чем мальчики.

Итогом нашей работы явилось создание Web-сайта «Этническая толерантность подростков». Создание Wеb-сайта позволило обобщить материал по проблеме творческого потенциала личности. Это самый верный способ облегчения работы пользователя по поиску, отбору и анализу информации по данной проблеме. Web-сайт включает в себя пять разделов, снабженных системой гиперссылок: теоретическое обоснование проблемы; диагностические методики и их описание; описание результатов исследования и др., что делает поиск информации более удобным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: диалектика прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия для 21 века: учеб. пособие. М.: ВЛАДОС, 1994. 336 с.

Маркова Н.Г. Формирование толерантности у молодежи как индикатора культуры межнациональных отношений // Сибирский психологический журнал, 2009г. №31. C. 53–58.

Асмолов А.Г., Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А. О смыслах понятия «толерантность» // Век толерантности. М., 2001. №1. С. 8–19.

Гриншпун И.Б. Понятие и содержательные характеристики толерантности // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика): сб. науч.-метод. статей / отв. ред. С.К. Бондырева. М.: МПСИ, 2003. С. 31–40.

Реан А.А. Психология изучения личности: учеб. пособие. СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 1999. 288 с.

Лабунская В.А. Социально-психологические причины интолерантного общения // Век толерантности. М., 2001. № 3-4. С. 100 – 112.

Скрипкина Т.П. Доверие и толерантность: существуют ли границы? // Век толерантности. М., 2001. № 3-4. С. 42–52.

Бойко В.В.Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М.: Филинъ, 1996. 472 с.

Джерелиевская М.А. Установки коммуникативного поведения. Диагностика и прогноз в конкретных ситуациях. М.: Смысл, 2000. 191 с.

Солдатова Г.У. Толерантность и интолерантность – две грани межэтнического взаимодействия. // Век толерантности, 2001. №1. С. 131–137.

Психосемантический анализ этнических стереотипов: лики толерантности и нетерпимости / В.Ф. Петренко [и др.]; отв. ред. А.Г. Асмолов. М.: Смысл, 2000. 73 с.

Психосемантический анализ этнических стереотипов: лики толерантности и нетерпимости: учеб.-метод. пособие / А.А. Акулова [и др.]; ред. Е.А. Журавлева, В.В. Шалин. Краснодар: Просвещение-Юг, 2009. 307 с.

Третьяк В.Г. Психология толерантности и категория активности в теории интегральной индивидуальности // Общество и право. Краснодар, 2003. № 1. С. 77–81.

Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. – Жить в мире с собой и другими. Тренинг толерантности для подростков

Магун В.С.

Я.Л. Коломинский

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учеб. для вузов. СПб.: Питер, 2000. 304 с.

Е.Ю. Клепцова

К.П. Краковский

Гречко П.К. О границах толерантности // Свободная мысль XXI века, 2005. №10. С. 173–182.

Лекторский, В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме. // Вопросы философии, 1997. № 11. С. 46–54

Баева Л.В. Толерантность: идея, образы, персоналии: монография. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. 216 с.

Кон И.С. Психология предрассудка: О социально-психологических корнях этнических предубеждений // Новый мир, 1966. № 9. C. 187–205.

Сухих Е.С. Социально-перцептивный стиль и диспозиции личности как факторы толерантности: автореф. дис. ... канд. психологических наук: 19.00.01. Краснодар, 2006. 143 с.

Организация Объединенных Наций: официальный сайт организации. URL: http://www.un.org/ru/.

Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность (введение в проблему). Воронеж: МОДЭК, 2003. 240с.

Дж.Локк. Сочинения: в 3 т. / пер. А.Н. Савин [и др.]; ред. И.С. Нарский, А.Л. Субботин. Т. 1. М.: Мысль, 1988. 668 с.

Симонян Р.Х. От национального самосознания к гражданскому действию. // Массовое сознание и массовые действия. / Под ред. В.Я. Ядова, М.: изд-во РАН. 1994. С. 68–79.

Скворцов Л.В. Толерантность: иллюзия или средство спасения? // Октябрь, 2007. № 3. С. 138–155.

Г. Л. Бардиер. Социальная психология толерантности: автореф. дис. … канд. психологических наук: 19.00.05. СПб., 2005. 45 с.

Почебут Л.Г. Организационно-методические основы функционирова-ния центра толерантности: метод, пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С. 20-21

Мацковский М.С. Толерантность как объект социологического исследования // Межкультурный диалог: исследования и практика / Под ред. Г.У. Солдатовой. М.: Центр СМИ МГУ им. М.В.Ломоносова, 2004.С. 143.

Недорезова Н.В. Толерантность в межличностном общении старшеклассников: дис. … канд. психол. наук: 19.00.05. М., 2005. 189 c.

Харламова О.Ю. Воспитание у студентов вузов профессиональной толерантности в ходе обучения иностранному языку: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. СПб, 2004. 208 с.

Уолцер М. О терпимости. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 160 с.

Перцев А.В. Ментальная толерантность // Толерантность: Вестн. Урал. Межрегион. ин-та обществ, наук. Екатеринбург, 2002. №1. С. 150–234.

Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Изд-во института этнологии и антропологии РАН, 1997. 532 с.

Гриншпун И.Б. Понятие и содержательные характеристики толерантности // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений теория и практика): М.–Воронеж, 2002. с.31–40.

Психодиагностика толерантности личности / Солдатова Г.У.[и др.]; М.: Смысл, 2008. 172 с.

Тихомандрицкая О.А. Уровень социальной стабильности и особенности социализации в старшем школьном возрасте // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. М., 2007. № 4. С.31–41.

Этническая толерантность в поликультурных регионах России / Н.М. Лебедева [и др.];отв. ред. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. М.: изд-во РУДН, 2002. 296 с.

Донцов А.И., Стефаненко Т.Г., Уталиева Ж.Т. Язык как фактор этнической идентичности // Вопросы психологии. М., 1997. № 4. С. 75–86.

Сусоколов А.А. Структурные факторы самоорганизации этноса // Расы и народы. Вып. 20. М.: Наука, 2000. С. 5–40.

Психология человека от рождения до смерти. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 656 с.

Емельянов Ю.Н., Кузьмин Е.С. Теоретические и методологические основы социально-психологического тренинга. Л.: изд-во ЛГУ, 1983. 200 с.

Шлягина Е.И., Данзаева Э.У. Зависимость актуального этнопсихологического статуса личности от ее характерологических черт // Этническая психология и общество. М.: Старый сад, 1997. С. 347–355.

Климова М.В. Формирование толерантности как интегрального качества личности подростков 13-15 лет: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Н.-Новгород, 2011. 30 с.

Смирнова Е.О. Психолого-педагогические условия становления толерантности // Возрастные особенности формирования толерантности. Труды по социологии образования. Т. 8. Вып. 14 / Под ред. В.С. Собкина. М.: Центр социологии образования РАО, 2003. С. 76–78.

Выготский Л.С. Педология подростка, т.1 и 2. М.: Издательство БЗО 2 МГУ, 1929 и 1930. 172 с.