Светлана Пожарская - Фотомастер

.pdf

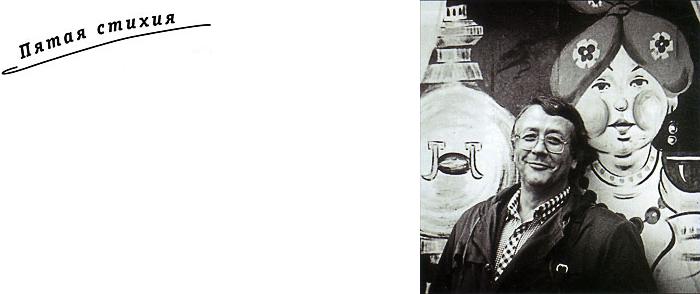

СТАНИСЛАВ ЯВОРСКИЙ родился в 1937 году в Нижнем |

|

Новгороде, где живет и поныне. Участник и лауреат много- |

» |

численных всесоюзных, всероссийских, региональных, меж- |

Автопортрет«. |

дународных выставок и фотосалонов. Имеет звание АФИАП*. |

|

Член Союза фотохудожников России. |

|

Стас, расскажите о себе. Когда фотография |

Яворский |

|

вошла в Вашу жизнь? |

||

|

||

Детство мое — это война... Жили мы очень бед- |

Станислав |

|

но. Когда отец с фронта пришел, стало немного по- |

||

легче. Тогда многие фронтовики привезли с войны |

||

|

самое ценное: швейные машинки, иголки и... фотоаппараты. Комиссионки были забиты ими, но стоили дорого. Я любил в детстве всякие «железяки» — фотоаппарат в то время был для меня такой же «железякой». И когда соседу подарили фотокамеру «Комсомолец», мне захотелось иметь такой же. После 7 класса устроился в геодезическую партию (рейку таскал). За лето заработал на фотоаппарат и гармонь. Сразу «обогатился». Поначалу снимал, как многие, по-любительски: родных, друзей, подружек. Из фанеры соорудил себе увеличитель (описание в какой-то книжке нашел). Лампочка в нем Ватт на 500... — фанера в увеличителе горела. А меньше никак нельзя было — через мои первые негативы можно спокойно на солнце смотреть! И все равно выдержки составляли две-три минуты. Эти негативы у меня до сих пор сохранились, как память.

Второй «наезд» на фотографию был уже в армии. Служил я тогда радистом, бегал целый год с рацией, ну и попутно фотографировал своих друзей-однополчан, опять же по-любительски, т.е. не очень серьезно. После демобилизации автослесарем немного поработал (я до армии на слесаря учился), а затем устроился в один из НИИ фотографом.

Попал я к очень хорошему учителю — Вениамину Александровичу Иванову. Его папа у знаменитого Карелина работал, а потом имел свое фотоателье на центральной улице Нижнего Новгорода. Дядя Веня меня пинками в фотографию загонял. Девицу мне нашел и на ней показывал, как свет

ставить, чтобы «соплей»** не было. Именно он мне первый дал понять, что такое серьезная фотография. Он и, конечно же, «Чешское Ревю»***. Если дядя Веня — мой «папа», то этот журнал — моя

«мама» в фотографии. В то время я пробовал снимать все. Самостоятельно освоил разные фотографические премудрости — изогелию, соляризацию и прочее. Но делал это так, для себя. Третий «наезд» был в 27 лет, это уже когда я женился. Как-то жена сказала: «Сходи в фотоклуб, покажи свои работы». Ну, я и пошел...

*AFIAP (художник FIAP), EFIAP, MFIAP — почетные звания Международной Федерации Фотоискусства FIAP, созданной в 1978 г.

**«Сопля» — фотографический жаргон, термин, обозначающий неправильное освещение в портрете.

***«Ревю Фотография» — фотографический журнал, издавался с 1956 по 1992 гг. в Чехословакии, выпускался на нескольких языках, в том

числе и на русском.

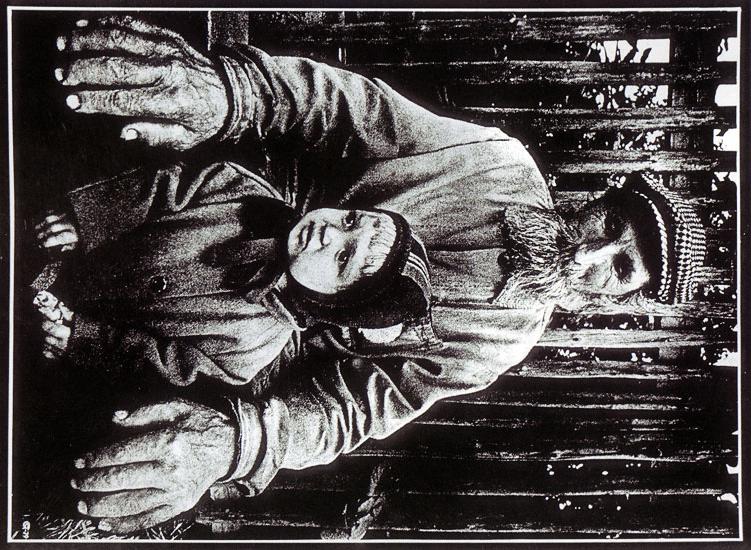

Станислав Яворский, «Счастье»

Прихожу, а там люди какие-то (в основном, старички) сидят кучками и очень умные беседы ведут: «Д-76», «двухрастворный», «трехрастворный». Ну, думаю, попал... Страшновато стало. В первый раз даже карточки свои не стал показывать. Сходил еще несколько раз, освоился. Решил и себя показать.

—Что это? — спрашивают.

—Изогелия, соляризация — отвечаю. А они об этом даже не слыхивали. Фурор я тогда в клубе

произвел. «Резко» они меня к себе взяли. На выставках мои работы в основном и проходили. Так и пошло. Первую международную медаль в Реусе* получил. Потом другие салоны были. Медали — вон они, куча целая лежит. 78-80 годы — самые «урожайные». Тогда я свою «Семью» сделал, «Невесту» и «Счастье».

Так продолжалось до 1982 года и вдруг... Ну, в общем, депрессия у меня случилась в жизни. Решил я покончить с фотографией. Страшный это был период: сжег я тогда почти все свои негативы и фотографии (оставил десяток-полтора). И ушел от фотографии... Год терпел. А потом нашел «отдушину» — не фотографическую, но рядом. У меня была подшивка журналов «Огонек» и «Чехословацкая фотография». И вот стал я делать из них коллажи. Вскоре отошел от них и вновь вернулся в фотографию.

В салонах и выставках, правда, почти перестал участвовать.

Зачем? Медали получать? Так их у меня вон, целая куча... Звание очередное можно, конечно, было бы оформить. Ну, а зачем? Перед кем хвалиться-то? Мне лично это не надо. Правда, когда первое звание получал (ЕФИАП) — это как-то на самолюбие играло: все-таки первый в городе его заимел.

Атеперь... Суета все это, суета. С 1984 года стал я работать на себя, в свое удовольствие...

Уважаемый читатель, давайте прервем на минуту мастера и обратим внимание на любопытный момент: Станислав Яворский начинал фотографировать для себя. Это показалось ему недостаточным. Получив международное признание, кучу дипломов и медалей самых престижных фотосалонов, он вновь возвращается в фотографии к себе. Но этот возврат происходит уже на новом витке спирали, на более высоком уровне творческого развития.

Значит, участие в выставках, призы и медали — не самоцель, а лишь некоторый «катализатор» творчества, необходимый мастеру на определенном этапе для самоутверждения. Истинным движителем в работе остается стремление к самопознанию, самовыражению и самоусовершенствованию.

* г. Реус (Испания) — известный фотографический салон.

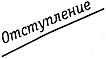

Станислав Яворский, «Комплимент»

Станислав Яворский, «Карамельки»

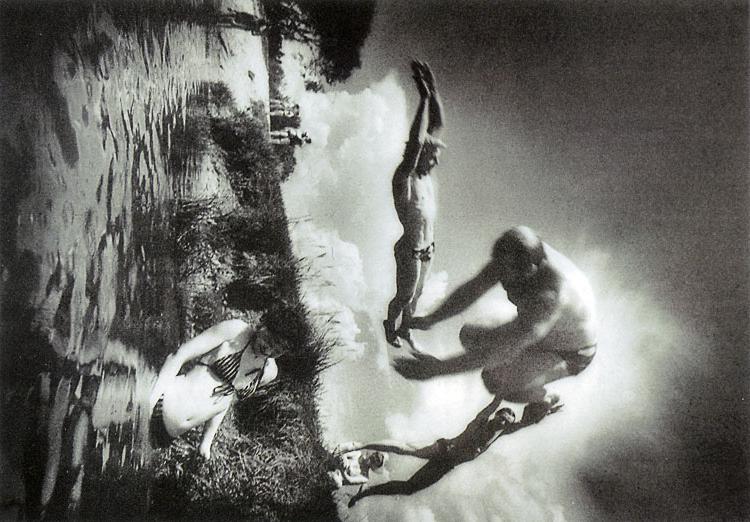

Станислав Яворский, «Лето»

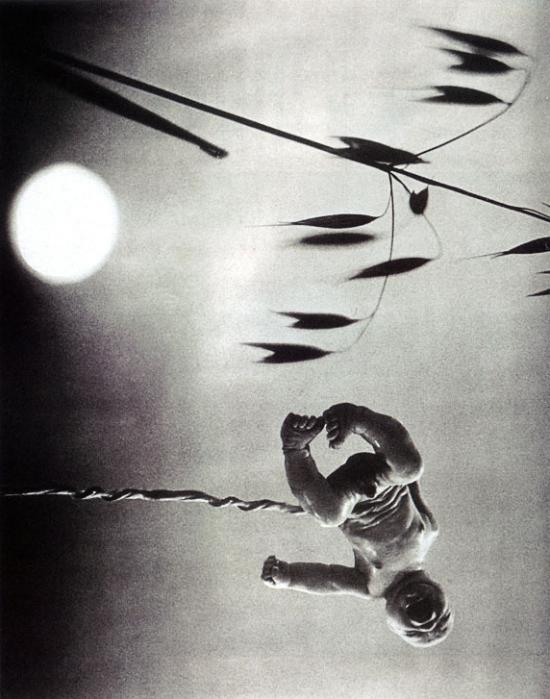

Станислав Яворский, «Всходы»

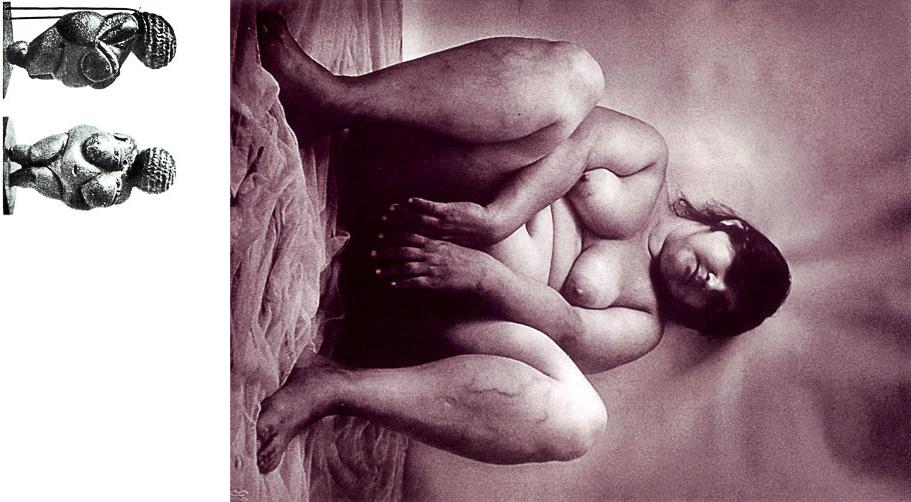

Палеолитическая Венера |

Станислав Яворский, Из цикла «Анна» |

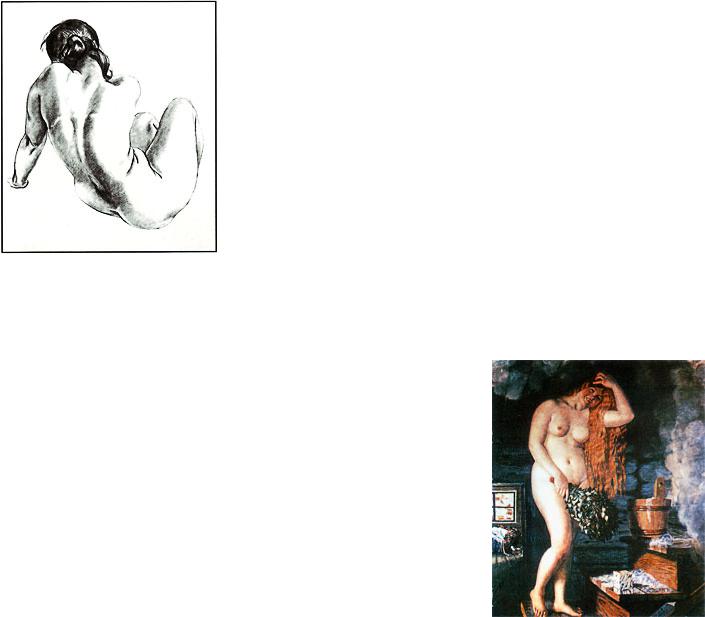

А. Дейнека, «Натурщица», 1951 г.

Борис Пастернак как-то сказал, что «самое важное для поэта — не стихи, которые он пишет, и уж никак не слава и не признание, а творческое состояние». Эти слова справедливо можно отнести и к Станиславу Яворскому.

Продолжим «допрос».

... Конечно, не все меня понимают. Я и сам иногда себя не понимаю...

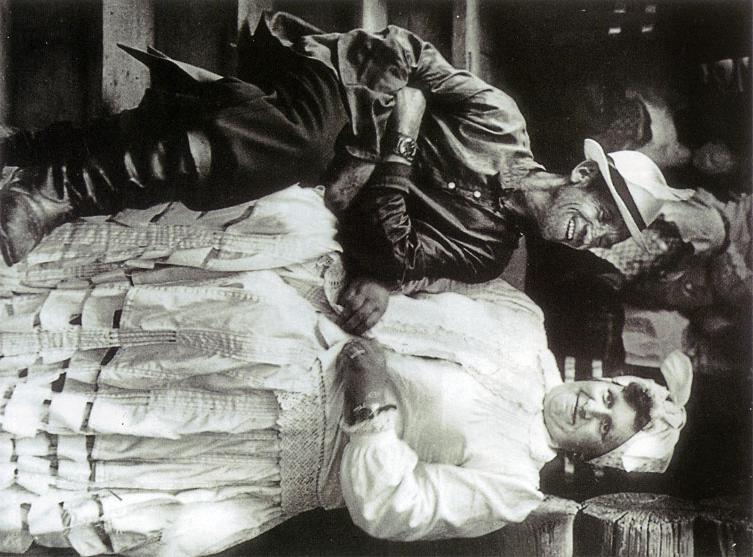

Как-то раз посмотрел на себя «со стороны»: оказывается, я всю жизнь фотографирую женщин. Где и как только я их не снимал! Начиная с роддома и кончая, когда ее закапывают в землю... Правда, есть и «провалы». К примеру, трудовая деятельность женщины, ее общественная значимость в моих работах никак не отражена. И

еще. Анализируя женскую жизнь в своих фотографиях, я обнаружил, что не зацепил очень интересный кусок (впрочем, не только я). Это касается изображения женщин, но не тех, кого обычно принято снимать: молодых, красивых, у кого «ноги от ушей растут». А таких, самых обыкновенных, жизненных — толстых, полных, пожилых. Почему фотографы этот момент упустили? Мода, что ли? Но ведь вспомните историю живописи: большие художники всегда любили полных женщин.

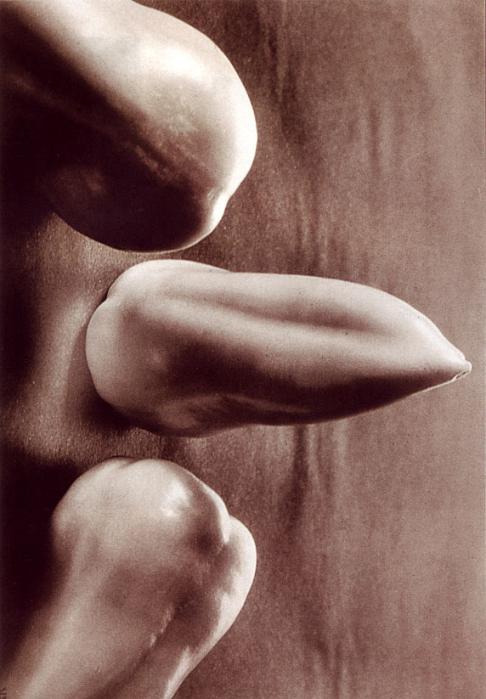

Для меня «мужик» и «баба» — очень добрые слова, понятийные. Я сознательно подошел к теме «Толстые бабы». Шел от истории знаменитой скифской «бабы», которую раскопали археологи и которой более тысячи лет, от осознания того, что эта глиняная статуэтка олицетворяет плодородие («МатьЗемля»), а потому она и по закону природы должна быть сильной, а значит, и «толстой бабой». Мужик у нас вышел на первое место, а по природе получается, что он как бы и не должен там стоять... Женщина ближе к земле, она как одна из стихий: как пламя, или как вода...

Вот от этих размышлений и родилась тема показать женщину как стихию. Отсюда мои циклы «Анна», «Кариатиды». А затем пришло и изобразительное (формальное) решение этой темы: фотографировать женщину с большими, крупными формами.

Станислав Яворский, «Сладкий перец»