паранекроз

.docПАРАНЕКРОЗ

Живая клетка, входит ли она в состав многоклеточного организма или представляет собой одноклеточный организм, находится в постоянном взаимодействии с внешней средой. Всякие воздействия внешней среды, выходя за пределы физиологической нормы для данной клетки, вызывают в ее протоплазме характерные реактивные изменения. Эти изменения в зависимости от характера и интенсивности действующего фактора могут иметь все градации от едва заметных, быстровосстанавливающихся, до очень глубоких, необратимых.

Паранекроз (от греч - para. возле, мимо, вне, nekros - мёртвый - вблизи смерти) - это совокупность обратимых неспецифических изменений в живых клетках, возникающих в ответ на действие повреждающих агентов, сопровождающейся нарушением функциональных свойств клеток. Пограничное состояние между жизнью и смертью.

Изучение функциональных и субстанциональных изменений в клетке при повреждении было начато еще в 30-х годах 20 столетия Д. Н. Насоновым. При действии самых разнообразных физических и химических раздражителей, применяемых в определенной дозе, клетка всегда отвечает одинаковым комплексом изменений, которые являются выражением единой реакции, возникающей в результате воздействия на клетку любого агента.

К числу наиболее типичных изменений живой протоплазмы, относятся:

-

Повышение вязкости протоплазмы клеток. Нередко изменение вязкости бывает двухфазным. При действии слабых раздражителей она может уменьшаться, но при

усилении раздражителя вязкость начинает повышаться. На действие раздражителя размер коллоидной частицы увеличивается.

-

Уменьшение степени дисперсности коллоидов протоплазмы, что выражается в возникновении в клетке видимых структур,

![]() Вязкость

повышается, а дисперсность уменьшается,

например, при повреждении клеток, размеры

коллоидных частиц укрупняются, за счёт

набухания и их агрегации. Между размерами

коллоидных частиц и дисперсностью

обратная зависимость.

Вязкость

повышается, а дисперсность уменьшается,

например, при повреждении клеток, размеры

коллоидных частиц укрупняются, за счёт

набухания и их агрегации. Между размерами

коллоидных частиц и дисперсностью

обратная зависимость.

3. Подавление гранулообразующей деятел

ьности и усиление ее способности связывать прижизненные красители. При этом цитоплазма и ядро начинают сильно прокрашиваться диффузно, причем, в ряде случаев этот процесс в ядре выявляется раньше, чем в цитоплазме.

4.Сдвиг внутриклеточной реакции цитоплазмы и ядра в кислую сторону, а также выход из альтерированных клеток различных веществ, например, ионов калия, магния, кальция, фосфатов, нуклеиновых кислот и др. и одновременное проникновение в клетку ионов натрия и хлора.

Указанный комплекс изменений живой протоплазмы, вызываемый действием повреждающих (альтерирующих) агентов в обратимой фазе, был назван Д. Н. Насоновым и В. Я. Александровым (1934) паранекрозом.

Все эти перечисленные признаки альтерированной протоплазмы в начальной фазе обратимы. Прекращение действия раздражителя приводит к “исчезновению” ядерных и цитоплазматических структур, что связано с повышением степени дисперсности коллоидов. Повышенная способность протоплазмы связывать краситель исчезает. Цитоплазма и ядро обесцвечиваются благодаря переходу красителя в окружающий раствор. Вязкость протоплазмы понижается. Вещества, вышедшие из раздраженной протоплазмы, вновь поступают в клетку. Если действие альтерирующих агентов зашло слишком далеко, то вышеописанные изменения становятся необратимыми, что приводит клетку к гибели.

В основе паранекротической реакции живой протоплазмы лежат молекулярные изменения ее белков, близкие по своей природе к начальным фазам денатурационных изменений нативных протеинов. Изменения могут заходить более или менее глубоко и приводят к ряду процессов, характеризующих повреждение клетки.

Учение о паранекрозе широко используется в разных разделах биологии и медицины и пополняется все новыми данными. Особого внимания заслуживают те перестройки и изменения живой клетки, которые вызываются разнообразными факторами внешней среды и наблюдаются при различных патологических состояниях организма.

Метод прижизненного окрашивания

Для определения ответной реакции клеток при различных повреждающих воздействиях, наряду с другими цитологическими методами исследования, широко используется метод прижизненного окрашивания. Для окраски живого объекта применяют витальные красители, обладающие минимальной токсичностью. Прижизненные красители бывают:

а) кислыми (трипановая синь, метиловый кармин)

б) основными (нейтральный красный, янус зеленый, метиленовый синий).

Различают также диффузные и гранулярные витальные красители. Красители вводят животному либо внутривенно — в этом случае краска наиболее полно проникает в органы исследуемого животного, либо окрашивают изолированные живые ткани.

Удобными объектами для исследования являются тонкие пленки растительных и животных тканей, форменные элементы крови (лейкоциты), изолированные железы личинок насекомых, роговица лягушки. Проведение работы с живыми «переживающими» клетками требует соблюдения определенных мер предосторожности, гарантирующих нормальное состояние клетки.

Животные клетки обычно изучаются в рингеровском или в рингер-локковском солевом растворе или, наконец, в капле кровяной плазмы того животного, от которого взята исследуемая ткань.

Растительные клетки обычно, изучаются в водопроводной воде или в растворах сахара. Окрашивание производится в чашках Петри при температуре воздуха 20 — 25°С и при определенной концентрации красителя, которая устанавливается экспериментальным путем, индивидуально для каждой ткани.

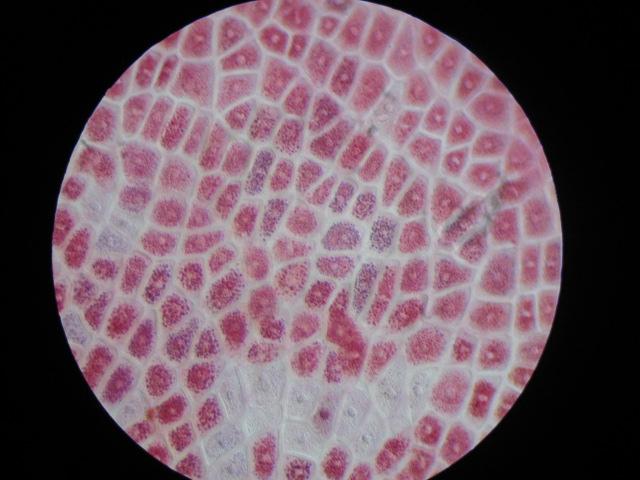

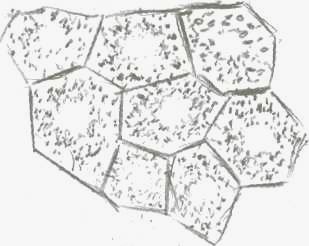

Неповрежденные клетки.

В цитоплазме неповрежденных клеток образуются мелкие гранулы красителя в виде зерен, капелек.

Ядро остается при этом неокрашенным (воспринимается как оптическая пустота).

Неповрежденные клетки (нейтральный красный 1,5 %).

Ядро не окрашено - оптическая пустота, в цитоплазме гранулы красителя.

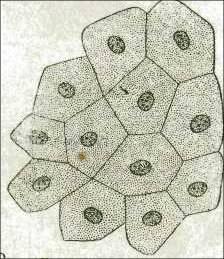

Поврежденные клетки.

В поврежденных клетках цитоплазма и ядро окрашиваются красителем диффузно.

Поврежденные клетки

Ядра и цитоплазма окрашиваются диффузно

Двойное витальное окрашивание.

Интересным и перспективным является метод двойной витальной окраски, разработанный на кафедре биологии (И. Е. Камнев, Л. Ф. Гордеева, 1959). Этот метод заключается в том, что ткани окрашиваются нейтральным красным в сочетании с азуром I.

В основе метода избирательная способность повреждённых и неповреждённых клеток взаимодействовать с красителями. Преимущество этого метода заключается в том, что в результате такого окрашивания возникает четко видимая разница между нормальными и поврежденными клетками на изучаемом препарате.

Цитоплазма интактных клеток почти бесцветна и содержит большое количество гранул нейтрального красного. Ядро не окрашено. В поврежденных клетках цитоплазма и ядро диффузно окрашиваются азуром I в синий цвет.

Окрашивание позволяет выявить такие тонкие начальные изменения, которые не обнаруживаются другими методами. Поэтому метод прижизненной окраски нашел широкое применение для решения и трактовки ряда как общетеоретических, так и прикладных вопросов.