Термех_Кинематика

.pdf

Тогда для момента времени t1 = 3 с получим ω3 = 6,75 с-1.

2. Определим ϑ4 . Так как ϑ4 =ϑB = ω3r3 , то при t1 = 3 c

ϑ4 = 20,25 см/с.

3. Определяем ε3. Учитывая второе из равенств (2) получим ε3 =

ω3 = 1,5t. Тогда при t1 = 3 c ε3 = 4,5 c-2.

4. Определяем aA. Для точки А aA = aAτ + aAn , где численно

a |

Aτ |

= R ε |

3 |

, a |

An |

= R ω2 |

. Тогда для момента времени t1 = 3 с имеем |

|

3 |

|

3 3 |

|

aAτ =36см/с2, aAn =364,5 см/с2;

a = a2τ +a2 =366,3 см/с2.

A a An

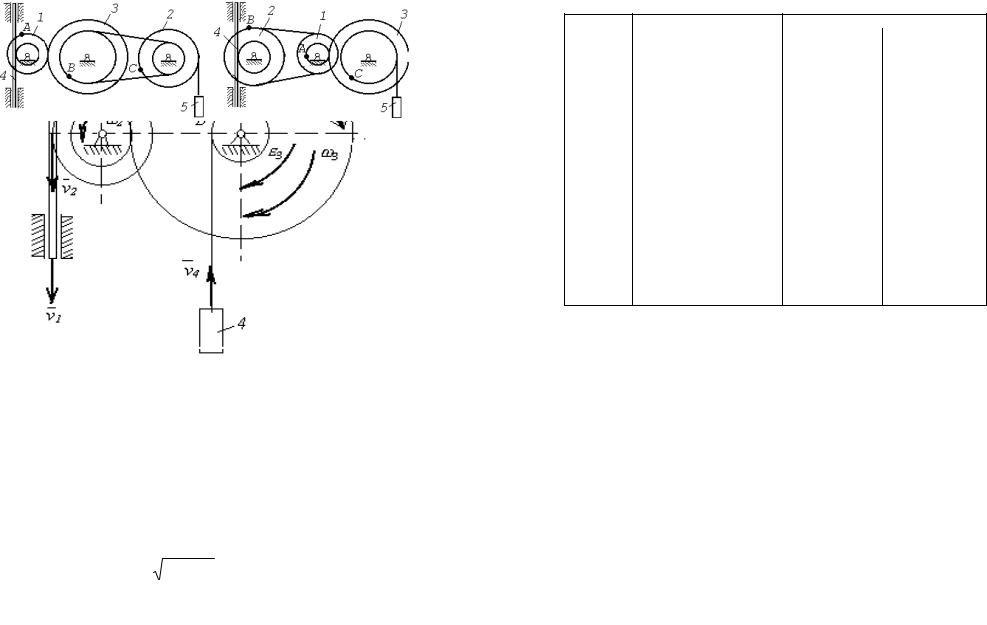

Все скорости и ускорения точек, а также направления угловых

скоростей показаны на рис. К2.

Ответ: ω3 = 6,75 с-1, ϑ4 = 20,25 см/с, ε3 = 4,5с-2, aA = 366,3 см/с2 .

Таблица К2

Номер |

Дано |

|

Найти |

|

условия |

Скорости |

Ускорение |

||

|

0 |

s4 = 4(7t −t2 ) |

ϑ |

B |

, ϑ |

C |

ε |

2 |

, a |

A |

, a |

|

|

|

|

|

|

5 |

||||

1 |

ϑ5 = 2(t2 −3) |

ϑA , ϑC |

ε3 , aB , a4 |

|||||||

2 |

ϕ1 = 2t2 −9 |

ϑ |

4 |

,ω |

2 |

ε |

2 |

, a |

C |

, a |

|

|

|

|

|

|

5 |

||||

3 |

ω2 = 7t −3t2 |

ϑ |

5 |

, ω |

3 |

ε2 , aA , a4 |

||||

4 |

ϕ3 =3t −t2 |

ϑ |

, ω |

ε1 , aB , a5 |

||||||

|

|

|

4 |

|

1 |

|

|

|

|

|

5 |

ω1 = 5t −2t2 |

ϑ ,ϑ |

B |

ε2 , aC , a4 |

||||||

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

ϕ2 = 2(t2 −3t) |

ϑ |

, ω |

ε1 , aC , a5 |

||||||

|

|

|

4 |

|

1 |

|

|

|

|

|

7 |

ϑ4 =3t2 −8 |

ϑ |

A |

, ω |

ε3 , aB , a5 |

|||||

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

8 |

s5 = 2t2 −5t |

ϑ4 ,ω2 |

ε1 , aC , a4 |

|||||||

9 |

ω3 =8t −3t2 |

ϑ5 , ωB |

ε2 , aA , a4 |

|||||||

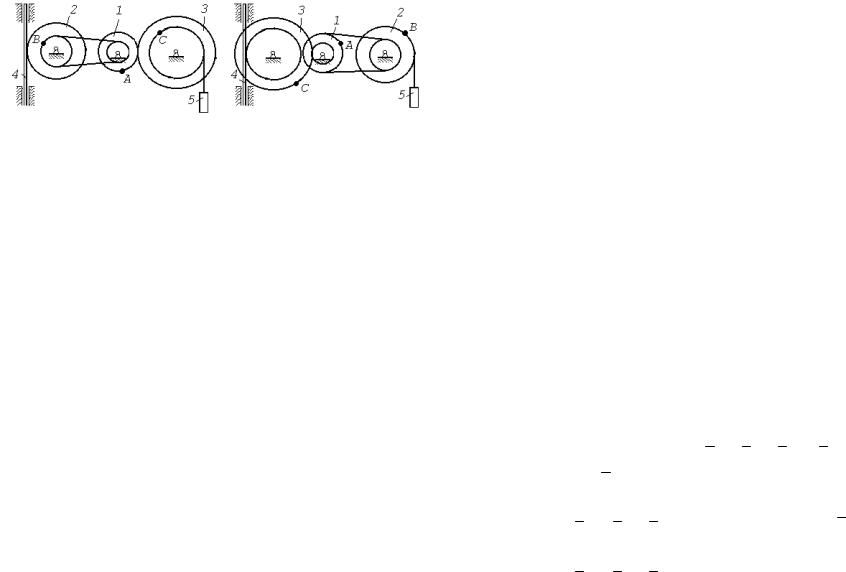

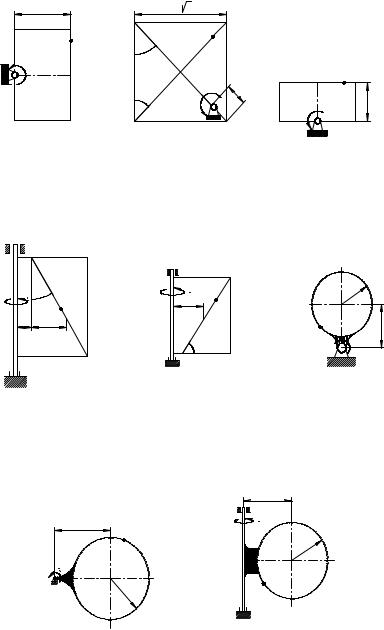

Рис. К2.0 |

Рис. К2.1 |

Рис. К2.2 |

Рис. К2.3 |

101 |

102 |

Рис. К2.4 |

Рис. К2.5 |

Рис. К2.6 |

Рис. К2.7 |

Рис. К2.8 |

Рис. К2.9 |

Задача К3

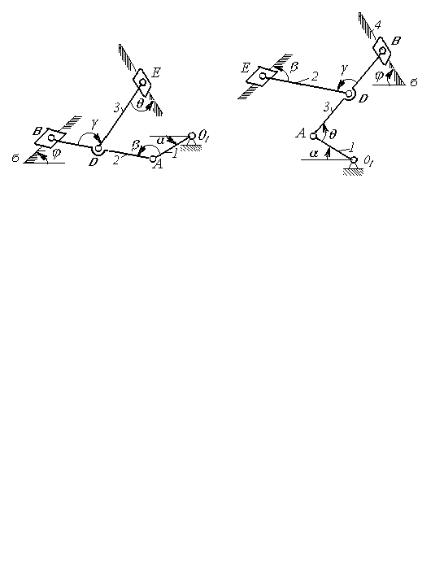

Плоский механизм состоит из стержней 1, 2, 3, 4 и ползуна В или Е (рис. К3.0–К3.7) или из стержней 1, 2, 3 и ползунов В и Е (рис. К3.8, К3.9), соединенных друг с другом и с неподвижными опорами О1, О2 шарнирами; точка Д находится в середине стержня

103

АВ. Длины стержней равны соответственно: 1 = 0,4 м, 2 = 1,2 м,

3 = 1,4 м, 4 = 0,6 м.

Положение механизма определяется углами α, β, γ, ϕ, θ. Значения этих углов и других заданных величин указаны в табл. К3а (для рис. 0–4) или в табл. К3б (для рис. 5–9); при этом в табл. К3а ω1 и ω4 –– величины постоянные.

Определитьвеличины, указанные в таблицах встолбцах «Найти». Дуговые стрелки на рисунках показывают, как при построении чертежа механизма должны откладываться соответствующие углы: по ходу или против хода часовой стрелки (например, угол γ на рис. 8 следует отложить от ДВ по ходу часовой стрелки, а на рис. 9 ––

против часовой стрелки и т.д.).

Построение чертежа начинать со стержня, направление которого определяется углом α; ползун с направляющими для большей наглядности изобразить так, как в примере К3 (рис. К3, б).

Заданные угловую скорость и угловое ускорение считать направленными против хода часовой стрелки, а заданные скорости vB и ускорение аB –– от точки В к b (на рис. 5–9).

Указания. Задача К3 –– на исследование плоскопараллельного движения твердого тела. При ее решении для определения скоростей точек механизма и угловых скоростей его звеньев следует воспользоваться теоремой о проекциях скоростей двух точек тела и понятием о мгновенном центре скоростей, применяя эту теорему (или это понятие) к каждому звену механизма в отдельности.

При определении ускорений точек механизма исходить из век-

торного равенства а aB = a©A +aτBA +anBA , где А –– точка, ускоре-

ние a A которой или задано, или непосредственно определяется по условиям задачи (если точка А движется по дуге окружности, то

a A = aτA + a nA ); В –– точка, ускорение a B которой нужно определить (если точка В движется по дуге окружности радиуса , то

a B = aτB + anB , где численно aBn = vB2 / . Входящая сюда скорость vB определяется так же, как и скорости других точек меха-

низма, –– длина звена).

104

Пример К3. Механизм (рис. К3, а) состоит из стержней 1, 2, 3, 4 и ползуна В, соединенных друг с другом и с неподвижными опорами О1 и О2 шарнирами.

Дано: α = 60°, β = 150°, γ = 90°, ϕ = 30°, θ = 30°,

АД = ДВ, 1 = 0,4 м, |

2 = 1,2 м, 3 = 1,4 м, ω1 = 2 c-1, ε1 = 7 с-2 |

(направления ω1 и ε1 –– против хода часовой стрелки). |

|

Определить: vB, vE, |

ω2, aB, ε3. |

Рис. К3, а

Рис. K3, б

Решение. 1. Строим положение механизма в соответствии с заданными углами (рис. К3, б).

2. Определяем VB. Точка В принадлежит стержню АВ. Чтобы найти VB, надо знать скорость какой-нибудь другой точки этого

стержня и направление V B . По данным задачи, учитывая направление ω1, можем определить V A численно:

VA = ω1 1 = 0,8 м/с; |

V |

A O1 A. |

(1) |

Направление V B найдем, учтя, что точка В принадлежит одновременно ползуну, движущемуся вдоль направляющих поступа-

тельно. Теперь, зная V A и направление V B , воспользуемся теоре-

мой о проекциях скоростей двух точек тела (стержня АВ) на прямую, соединяющую эти точки (прямая АВ).

Сначала по этой теореме устанавливаем, в какую сторону на-

правлен вектор V B (проекции скоростей должны иметь одинаковые знаки). Затем, вычисляя эти проекции, находим:

VB cos30 =VA cos60 и VB =0,46 м/с. (2)

3. Определяем VЕ. Точка Е принадлежит стержню ДЕ. Следовательно, по аналогии с предыдущим, чтобы определить VЕ, надо сначала найти скорость точки Д, принадлежащей одновременно стержню АВ. Для

этого, зная V А и V B , строим мгновенный вектор скоростей (МЦС) стержня АВ; эта точка С3, лежащая на пересечении перпендикуляров к

V А и V B , восстановленных из точек А и В (к V А перпендикулярен

стержень 1). По направлению вектора V А определяем направление по-

ворота стержня АВ вокруг МЦС С3. Вектор V D перпендикулярен от-

резку С3D, соединяющему точки D и С3, и направлен в сторону поворота. ВеличинуVD найдемизпропорции

VD |

= |

VB |

|

|

|

|

. |

(3) |

|

C D |

C B |

|||

3 |

|

3 |

|

|

105 |

106 |

Чтобы вычислить С3D и С3B, заметим, что ΑC3B –– прямоугольный, таккакострыеуглывнемравны30° и60°, и чтоС3B = АВsin 30° = 0,5 АВ = ВД. Тогда BC3D являетсяравносторонним иС3B = С3D.

В результате равенство (3) дает

VD =VB = 0,46 м/с; |

V |

D C3 D. |

(4) |

Так как точка Е принадлежит одновременно стержню С2Е, вращающемуся вокруг О2, то V E O2 E . Тогда, восставляя из точек Е

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и D перпендикуляры к скоростям |

V E |

и V D , построим |

МЦС С2 |

|||||||||||||||

стержня ДЕ. |

По направлению вектора |

V |

D определяем направле- |

|||||||||||||||

ние поворота стержня ДЕ вокруг центра С2. |

|

|||||||||||||||||

Вектор |

V |

E |

направлен в сторону поворота этого стержня. Из |

|||||||||||||||

рис. К3, б видно, что C2 ED = C2 DE = 30 , откуда С2Е = С2D. |

||||||||||||||||||

Составив теперь пропорцию, найдем, что |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

VE |

= |

|

VD |

|

, VE =VD = 0,46 м/с. |

(5) |

||||||||

|

|

|

|

|

C2 D |

|||||||||||||

|

|

|

|

C2 E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

4. Определим ω2. Так как МЦС стержня 2 известен (точка С2) и |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

C D = |

|

|

2 |

|

= 0,69, |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

то |

2 |

|

|

2cos30 |

|

|

|

|

|

(6) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

ω2 = |

VD |

= 0,67 c−1. |

|

|||||||||||

|

|

|

|

C2D |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

5. Определяем a B . Точка В принадлежит стержню АВ. Чтобы

найти a B , надо знать ускорение какой-нибудь другой точки стержня АВ и траекторию точки В. По данным задачи можем определить

a A = aτA + anA , где численно

aAτ |

= ε1 |

1 = 2,8 |

м/с2 ; |

(7) |

|

an |

= ω2 |

|

=1,6 |

м/с2 . |

|

1 |

|

||||

A |

1 |

|

|

|

|

Вектор a nA направлен вдоль АО1, а a τA –– перпендикулярно;

АО1. Изображаем эти векторы на чертеже.

Так как точка В одновременно принадлежит ползуну, то вектор

a B параллелен направляющим ползуна. Изображаем вектор аВ на

чертеже, полагая, что он направлен в ту же сторону, что и V B .

Для определения a B воспользуемся векторным равенством

|

B = |

|

τA + |

|

nA + |

|

τBA + |

|

nBA . |

|

a |

a |

a |

a |

a |

(8) |

Изображаем на чертеже векторы a nВA (вдоль АВ от В к А) и

τ

a ВA (в любую сторону перпендикулярно ВА); численно aBAn = ω32 3 . Найдя ω3 c помощью построенного МЦС С3 стержня 3, получим

|

V |

A |

|

V |

A |

− |

|

|

|

ω3 = |

|

= |

|

= 0,66 c 1 и aBAn |

= 0,61 м/с2 . |

(9) |

|||

C3 A |

3 cos30 |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||

Таким образом, у величин, входящих в равенство (8), неизвест-

ны только числовые значения аВ и a τB A ; их можно найти, спро-

ектировав обе части равенства (8) на какие-нибудь две оси.

Чтобы определить аВ, спроектируем обе части равенства (8) на направление АВ (ось Х), перпендикулярное неизвестному вектору

a τВ A . Тогда получим

aB cos30 = aAτ cos60 −aAn cos30 +aBAn . |

(10) |

Подставив в равенство (10) числовые значения всех величин из

(7) и (9), найдем, что

аВ = 0,72 м/с2. |

(11) |

107 |

108 |

Так как получилось аВ > 0, то, следовательно, вектор a B направлен так, как показано на рис. К3, б.

6. Определяем ε3. Чтобы найти ε3, сначала определим a τB A .

Для этого обе части равенства (8) спроектируем на направление, перпендикулярное АВ (ось Y). Тогда получим

aB sin 30 = aτA sin 60 +aAn sin 30 +aBAτ . |

(12) |

Подставив в равенство (12) числовые значения всех величин из

(11) и (7), найдем, что a τBA = –3,58 м/с2. Знак указывает, что на-

правление aτВA противоположно показанному на рис. К3, б.

Теперь из равенства |

aBAn = ω32 |

3 получим |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

aτ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

ε3 = |

|

BA |

|

|

= 2,56 c−2. |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Ответ: VВ = 0,46 м/с; |

VЕ = 0,46 м/с; ω2 = 0,67 c; аВ = 0,72 м/с2; |

||||||||||||||||||

ε3 = 2,56 с-2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица К3а (к рис. К3.0–К3.4) |

|||||

Но- |

|

|

Углы, градусы |

|

|

|

|

Дано |

|

|

|

Найти |

|

||||||

мер |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ус- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω1 |

ω4 |

|

V |

ω |

|

a |

ε |

ло- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

’ |

’ |

|

|

|

|

|

|

вия |

α |

|

β |

γ |

|

ϕ |

|

|

θ |

1/c |

1/c |

|

то- |

зве |

|

точ- |

зве- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

чек |

-на |

|

ки |

на |

0 |

0 |

|

60 |

30 |

|

0 |

|

120 |

|

|

6 |

- |

|

B,E |

DE |

|

B |

AB |

|

1 |

90 |

|

120 |

150 |

|

0 |

|

30 |

|

|

- |

4 |

|

A,E |

AB |

A |

AB |

||

2 |

30 |

|

60 |

30 |

|

0 |

|

120 |

|

|

5 |

- |

|

B,E |

AB |

B |

AB |

||

3 |

60 |

|

150 |

150 |

|

90 |

|

30 |

|

|

- |

5 |

|

A,E |

DE |

|

A |

AB |

|

4 |

30 |

|

30 |

60 |

|

0 |

|

150 |

|

|

4 |

- |

|

D,E |

AB |

B |

AB |

||

5 |

90 |

|

120 |

120 |

|

90 |

|

60 |

|

|

- |

6 |

|

A,E |

AB |

A |

AB |

||

6 |

90 |

|

150 |

120 |

|

90 |

|

30 |

|

|

3 |

- |

|

B,E |

DE |

|

B |

AB |

|

7 |

0 |

|

60 |

60 |

|

0 |

|

120 |

|

|

- |

2 |

|

A,E |

DE |

|

A |

AB |

|

8 |

60 |

|

150 |

120 |

|

90 |

|

30 |

|

|

2 |

- |

|

D,E |

AB |

B |

AB |

||

9 |

30 |

|

120 |

150 |

|

0 |

|

60 |

|

|

- |

8 |

|

A,E |

DE |

|

A |

AB |

|

Таблица К3б (к рис. К3.5–К3.9)

Номер |

|

Углы градусы |

|

|

Дано |

|

|

Найти |

|

||||

усло- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω1, |

ε1, |

VB, |

aB, |

V |

ω |

a |

ε |

|

вия |

α |

β |

γ |

ϕ |

θ |

1/с |

1/с2 |

|

м/с2 |

то- |

зве- |

точ- |

зве- |

|

|

|

|

|

|

м/с |

чек |

на |

ки |

на |

|||

0 |

120 |

30 |

30 |

90 |

150 |

2 |

4 |

- |

- |

B,Е |

AB |

B |

AB |

1 |

0 |

60 |

90 |

0 |

120 |

- |

- |

4 |

6 |

A,E |

DE |

A |

AB |

2 |

60 |

150 |

30 |

90 |

30 |

3 |

5 |

- |

- |

B,E |

AB |

B |

AB |

3 |

0 |

150 |

30 |

0 |

60 |

- |

- |

6 |

8 |

A,E |

AB |

A |

AB |

4 |

30 |

120 |

120 |

0 |

60 |

4 |

6 |

- |

- |

B,E |

DE |

B |

AB |

5 |

90 |

120 |

90 |

90 |

60 |

- |

- |

8 |

10 |

D,E |

DE |

A |

AB |

6 |

0 |

150 |

90 |

0 |

120 |

5 |

8 |

- |

- |

B,Е |

DE |

B |

AB |

7 |

30 |

120 |

30 |

0 |

60 |

- |

- |

2 |

5 |

А,E |

AB |

A |

AB |

8 |

90 |

120 |

120 |

90 |

150 |

6 |

10 |

- |

- |

B,E |

DE |

B |

AB |

9 |

60 |

60 |

60 |

90 |

30 |

- |

- |

5 |

4 |

D,E |

AB |

A |

AB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

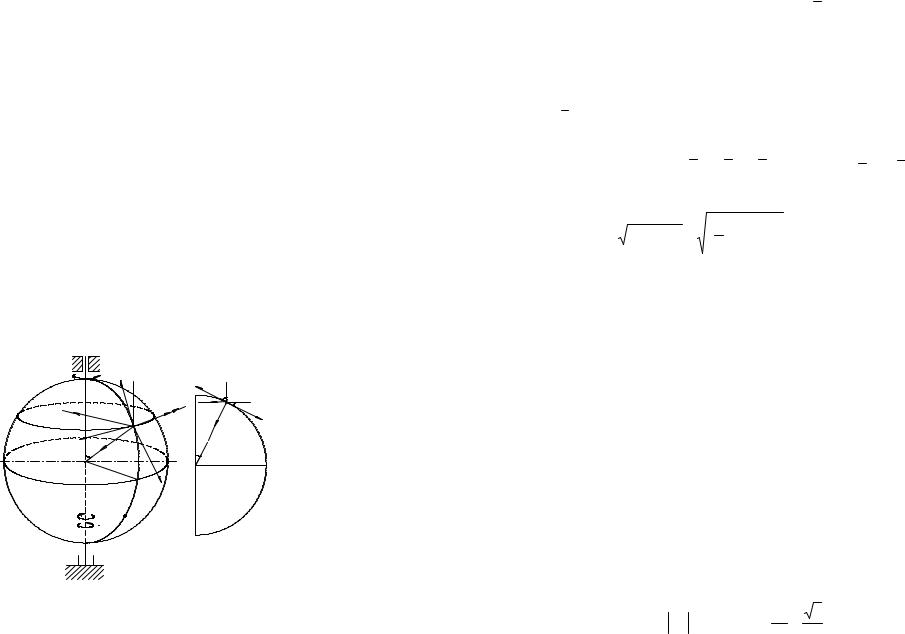

Рис. К3.0 |

Рис. К3.1 |

Рис. К3.2 |

Рис. К3.3 |

109 |

110 |

Рис. К3.4 |

Рис. К3.5 |

Рис. К3.6 |

Рис. К3.7 |

Рис. К3.8 |

Рис. К3.9 |

Задача К4

Прямоугольная пластина (рис. К4.0–К4.4) или круглая пластина радиуса R = 60см (рис. К4.5–К4.9) вращается вокруг неподвижной оси по закону ϕ = f1(t), заданному в таблице К4. Положительное направление отсчета угла ϕ показано на рисунках дуговой стрелкой. На рис. 0, 1, 2, 5, 6 ось вращения перпендикулярна плоскости пластины и проходит через точку О (пластина вращается в своей плоскости); на рис. 3, 4, 7, 8, 9 ось вращения ОО1 лежит в плоскости пластины (пластина вращается в пространстве).

По пластине вдоль прямой BD (рис. 0–4) или по окружности радиуса R (рис. 5–9) движется точка M; закон ее относительного движения, т.е. зависимость S = AM = f2(t) (S выражено в сантиметрах, t –– в секундах), задан в таблице отдельно для рис. 0– 4 и для рис. 5–9; там же даны размеры b и . На рисунках точка M показана в положении, при котором S = AM > 0 (при S < 0 точка M находится по другую сторону от точки A).

Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки M в момент времени t1 = 1 с.

Указания. Задача К4 –– на сложное движение точки. Для ее решения воспользоваться теоремами о сложении скоростей и о сложении ускорений. Прежде, чем производить все расчеты, следует по условиям задачи определить, где находится точка M на пластине в момент времени t1 = 1 с, и изобразить точку именно в этом положении (а не в произвольном, показанном на рисунках к задаче).

В случаях, относящихся к рис. 5–9, при решении задачи не подставлять числового значения R, пока не будут определены положение точки M в момент времени t1 = 1 с и угол между радиусами CM и CA в этот момент.

111 |

112 |

Таблица К4

Номер условия |

Для всех |

|

Для рис. 0–4 |

Для рис. 5–9 |

|

|

|

|

|||||||||||||

ϕ = f1 (t) |

см |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

рисунков |

t , |

s = AM = f2 (t) |

|

|

|

s = AM = f2 (t) |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

0 |

4(t2 −t) |

|

12 |

50(3t |

−t 2 ) −64 |

|

R |

π R(4t2 |

−2t3 ) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

1 |

3t 2 |

−8t |

16 |

40(3t3 |

−t 4 ) −32 |

4 |

R |

π R(2t2 −t3 ) |

|||||||||||||

|

3 |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

6t 3 |

|

−12t 2 |

10 |

80(t 2 |

−t) +40 |

|

R |

π R(2t2 |

−1) |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

3 |

t 2 |

|

−2t3 |

16 |

60(t 4 −3t 2 ) +56 |

|

R |

π R(3t |

−t2 ) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

4 |

10t 2 |

−5t3 |

8 |

80(2t 2 |

−t 3 ) −48 |

|

R |

π |

R(t 3 |

−2t |

|

) |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

5 |

2(t 2 |

−t) |

20 |

60(t 3 −2t 2 ) |

|

R |

π R(t3 −2t) |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

6 |

5t −4t |

2 |

12 |

40(t |

2 |

−3t) +32 |

|

3 R |

π |

R(t |

3 |

−2t |

2 |

) |

|||||||

|

|

|

4 |

|

2 |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

7 |

15t |

|

|

−3t3 |

8 |

60(t |

|

−t 3 ) +24 |

|

R |

π R(t |

|

−5t2 ) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

8 |

2t3 −11t |

10 |

50(5t 3 −t |

) −30 |

|

R |

π R(3t2 −t |

) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

9 |

6t |

2 |

−3t |

3 |

20 |

40(t −2t |

3 |

) −40 |

|

3 R |

π |

R(t |

|

−2t |

2 |

) |

|||||

|

|

|

4 |

|

2 |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 b |

|

5 b 2 |

|

|

|

D |

|

D |

|

|

|

|

M |

|

|

||

M |

|

|

|

||

Е |

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

5 |

|

|

|

|

f |

4 |

A |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

||

A |

|

B |

A |

M D |

|

O |

45 |

b |

|

|

|

f O |

f |

3 b |

|||

|

Е |

||||

B |

|

|

O |

|

|

B |

|

|

|

||

Рис. К4.0 |

Рис. К4.1 |

|

|

||

|

|

|

Рис. К4.2 |

|

O1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

O1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

Е |

|

|

f |

|

|

|

R |

|

|

30 |

|

|

4 b |

M |

DC |

C |

|

|

|

|

M |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b |

2 b |

A |

|

A |

|

|

|

A |

2 |

|

|

|

M |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

6 |

|

|

|

f |

|

|

|

|

O |

0 |

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

O |

|

B |

Е |

|

|

|

|

||

|

|

|

B |

|

|

|

|

|

|

Рис. К4.3 |

Рис. К4.4 |

Рис. К4.5 |

|

|

|

O1 |

2 l |

|

|

i |

|

j |

|

|

|

D M |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

A |

|

f |

|

|

|

C |

|

|

C |

A |

|

|

|

|

|

M |

|

||

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. К4.6 |

|

Рис. К4.7 |

|

|

|

|

|

|

|

113 |

114 |

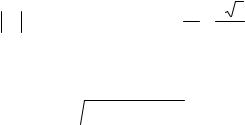

Пример К4. Шар радиуса R (рис. К4, а) вращается вокруг своего диаметра AB по закону ϕ = f1(t) (положительное направление отсчета угла ϕ показано на рис. К4, а дуговой стрелкой). По дуге большого круга («меридиану») ADB движется точка M по закону S = AM = f2(t); положительное направление отсчета s от A к D.

Д а н о : R = 0,5 м, ϕ= 2t |

3 |

−4t |

2 |

, |

|

πR |

2 |

) (ϕ –– в ра- |

|

|

s = |

(7t −2t |

|

||||

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

дианах, s –– в метрах, t –– в секундах).

О п р е д е л и т ь : ϑаб и aаб в момент времени t1 = 1 с. Решение. Рассмотрим движение точки М как сложное, считая ее

движение по дуге ADB относительным (AB –– относительная траектория точки), а вращение шара –– переносным движением. Тогда

абсолютная скорость |

|

|

аб |

и абсолютное ускорение ааб |

|

|||||

ϑ |

точки опре- |

|||||||||

делятся по формулам: |

|

|

|

|

||||||

|

|

аб = |

|

от |

+ |

|

пер , ааб = аот + апер + акор , |

(1) |

||

|

ϑ |

ϑ |

ϑ |

|||||||

где, в свою очередь, аот = аотτ + аотn , апер = аперτ +аперn .

f |

|

- |

|

|

B |

qоt |

z |

|

|

|

|

y |

n |

h |

|

- |

|

||

а |

|

|

|

пер |

|

|

|

- |

|

|

q |

0 |

- t |

пер 30 |

|

|

|

|

aot |

C

D

w

e

M

A |

|

|

|

- |

|

z |

|

|

|

|

|

qot |

|

|

||

|

|

|

|

60 |

0 |

|

|

- |

а-пеtр |

B |

|

- n h |

M1 |

30 |

o - t |

акор |

|

x |

y |

aпер |

|

|

aot |

M1 |

|

|

|

- n |

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

оt |

|

|

|

|

|

|

30 0 |

|

|

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

D |

- t |

|

|

|

|

|

|

|

aоt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

а) |

б) |

Рис.К4

Направление акор найдем, спроектировав вектор ϑаб на плоскость, перпендикулярную оси вращения (проекция направлена так же, как

вектор аперn ), и повернув затем эту проекцию в сторону ω, т. е. по ходу часовойстрелки, на900. Иначенаправление акор можнонайти, учтя, что

акор = 2(ω×ϑот ). Изображаемвектор акор нарис. К4, а. Теперь можно вычислить значения υаб и ааб.

4. Определение υаб. Так как ϑаб =ϑот +ϑпер , а векторы ϑот и ϑпер взаимноперпендикулярны(см. рис. К4, а), товмоментвремениt1 = 1 с

2 |

2 |

= |

|

π 2 |

+(0,5) |

2 |

= 0,93 |

ϑаб = ϑот |

+ϑпер |

|

|

|

|||

|

|

|

|

4 |

|

|

м/с. |

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Определение ааб. По теореме о сложении ускорений |

|||||||

а = аτ |

+аn |

+аτ |

+аn |

+а |

(7) |

аб от |

от |

пер |

пер |

кор . |

Для определения ааб проведем координатные оси M1xyz (см. рис.

К4, а) и вычислим проекции вектора ааб на эти оси. Учтем при этом, что векторы аперτ и акор лежат в проведенной оси x, а векто-

ры аотτ , аотn , аперn расположены в плоскости дуги ADB, т.е. в плос- кости M1yz (см. рис. К4, б). Тогда, проектируя обе части равенства

(7) на координатные оси и учтя одновременно равенства (3), (5), (6), получим для момента времени t1 = 1 с

|

|

|

aабx = аперτ |

+ акор =1+ 2,72 = 3,72 м/с2; |

|

|||||||||

a |

= а |

n |

+а |

n |

cos 60°− а |

τ |

cos30° =1 |

+ |

π2 |

− |

3 |

= 0,71 |

2 |

|

пер |

от |

от |

|

|

м/с ; |

|||||||||

абy |

|

|

|

|

|

|

16 |

|

6 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

115 |

116 |

a |

|

= −а |

τ |

cos 60°−а |

n |

|

π2 |

+ |

π 3 |

|

= −1,59 |

2 |

абz |

от |

от |

cos30° = − |

|

|

|

м/с . |

|||||

|

|

|

|

6 |

|

16 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отсюда находим значение ааб в момент времени t1 = 1 с:

aаб =  aаб2 x +aаб2 y +aаб2 z = 4,1 м/с2.

aаб2 x +aаб2 y +aаб2 z = 4,1 м/с2.

Ответ: ϑ аб = 0,93 м/с; ааб = 4,1 м/с2.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

_________________________________________________

1. Каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради. На обложке указываются: название дисциплины, номер работы, фамилия и инициалы студента, учебный шифр (шифр зачетной книжки), группа.

При чтении текста каждой задачи необходимо учесть следующее. Большинство рисунков дано без соблюдения масштаба. На рисунках к задачам все линии, параллельные строкам, считаются горизонтальными, а перпендикулярные строкам –– вертикальными. Это в тексте задач специально не оговаривается. Также без оговорок считается, что все нити (веревки, тросы) являются нерастяжимыми и невесомыми; нити, перекинутые через блок, по блоку не скользят, катки и колеса (в кинематике и динамике) катятся по плоскостям без скольжения. Все связи, еслинесделанодругихоговорок, считаютсяидеальными.

Когда тела на рисунке пронумерованы, то в тексте задач и в таблице все величины, относящиеся к ним, должны иметь соответствующие номера.

Из всех пояснений в тексте задачи обращайте внимание только на относящиеся к вашему варианту, т. е. к номеру вашего рисунка или вашего условия в таблице.

Методические указания по решению задач, входящих в контрольные задания, даются для каждой задачи после изложения ее текста под рубрикой «Указания», затем дается пример решения аналогичной задачи. Цель примера — разъяснить ход решения, но не воспроизвести его полностью. Поэтому в ряде случаев промежуточные расчеты опускаются. Но при выполнении задания все преобразования и числовые расчеты должны быть обязательно последовательно проделаны с необходимыми пояснениями; в конце должны быть даны ответы.

117 |

118 |

2. Решение каждого задания обязательно начинать на развороте |

обложке запись «К защите не допускается» (с соответствующим |

тетради (на четной странице, начиная со второй). Перед выполне- |

комментарием). |

нием задания необходимо записать его условие, выбранные в соот- |

8. Запрещается стирать или заклеивать отмеченные преподава- |

ветствии с вариантом исходные данные, изобразить расчетную |

телем ошибки. |

схему. Расчетная схема должна быть вычерчена в масштабе, с ука- |

9. Работы, оформленные небрежно и без соблюдения предъяв- |

занием всех размеров, числовых данных и осей, используемых в |

ляемых к ним требований, а также работы, выполненные не по сво- |

расчете. Нагрузки следует показать в соответствии с их дей- |

ему варианту, не рассматриваются и не засчитываются, возвраща- |

ствительными направлениями. |

ются для переделки. К работе, высылаемой на повторную проверку |

3. При выполнении задания сначала надо наметить ход решения |

(если она выполнена в другой тетради), должна обязательно прила- |

и те допущения, которые могут быть положены в его основу, а за- |

гаться незачтенная работа. |

тем произвести расчет; при этом все необходимые вычисления (по |

Выбор варианта |

возможности) сначала проделать в общем виде, обозначая все дан- |

|

ные и искомые величины буквами, после чего вместо буквенных |

Студент выбирает номер рисунка по предпоследней цифре |

обозначений поставить их числовые значения и найти результат. |

|

Везде необходимо придерживаться стандартных обозначений. Рас- |

учебного шифра, а номер условия в таблице –– по последней. |

четы должны быть выполнены в определенной последовательности, |

|

теоретически обоснованы и сопровождены пояснительным текстом. |

|

Решение записывается подробно и аккуратно со всеми вычисле- |

|

ниями, вспомогательными чертежами и пояснениями. При выпол- |

|

нении расчетов необходимо указывать литературу с отметкой стра- |

|

ниц и таблиц, откуда взяты расчетные формулы, расчетные напря- |

|

жения и другие величины. |

|

4. Все расчеты должны производиться в единицах СИ. Вычисле- |

|

ния следует вести с обычной в технических расчетах точностью |

|

(до трех значащих цифр после запятой). |

|

5. Выполненные контрольные работы должны быть высланы в |

|

университет на рецензирование. Работы, поступившие на рецензи- |

|

рование позже установленного срока, рассмотрению не подлежат. |

|

6. После рецензирования контрольной работы необходимо вне- |

|

сти в соответствии с замечаниями рецензента требуемые исправле- |

|

ния (не в тексте решения, а в конце тетради на чистых листах после |

|

заголовка «Исправления к заданию»). |

|

7. Если количество замечаний невелико и ошибки, допущенные |

|

студентом при выполнении контрольной работы, несущественны, |

|

т.е. требуется незначительная ее доработка, рецензент делает на |

|

обложке запись «К защите допускается». |

|

В противном случае, если требуется существенно переработать |

|

контрольную работу или переписать ее заново, рецензент делает на |

|

119 |

120 |