- •Основы проектирования промышленных предприятий

- •1. Классификация промышленных зданий.

- •1) По архитектурно-конструктивным признакам.

- •2) По наличию подъемно-транспортного оборудовании:

- •3) По материалу основных несущих конструкции:

- •4) По конструктивным схемам покрытий:

- •5) По системам отопления:

- •6) По системам вентиляции:

- •7) По системам освещения:

- •8) По профилю покрытии:

- •2. Требования к промышленным зданиям

- •3. Внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование.

- •Унификация промышленных зданий и их конструкций.

- •3. Привязка конструктивных элементов зданий к разбивочным осям.

- •Железобетонный каркас одноэтажных промышленых зданий

- •1. Железобетонный каркас опз.

- •2. Конструктивные элементы железобетонного каркаса опз

- •2.3. Железобетонные подкрановые балки

- •Покрытия одноэтажных промышленных зданий из сборного железобетона

- •1. Несущие конструкции покрытия

- •2. Ограждающие конструкции покрытия

- •Стены промышленных зданий

- •1. Требования к стенам и их классификация.

- •2. Фахверк

- •3. Стены из бетонных и железобетонных панелей

- •4. Стены из облегченных конструкций

- •Кровли, полы промышленных зданий

- •1. Кровли производственных зданий

- •Физико-технические свойства битумно-полимерных наплавляемых рулонных материалов с основой из синтетических волокон (для пароизоляции и водоизоляционного ковра)

- •2. Способы отвода дождевых и талых вод с покрытия

- •Максимально допускаемая площадь водосбора, м2, на одну водоприемную воронку

- •3. Полы промышленных зданий

- •3.4. Виды полов

- •Здания длястроительства в районах с особыми условиями

- •2. Здания, возводимые на подрабатываемых территориях.

2. Ограждающие конструкции покрытия

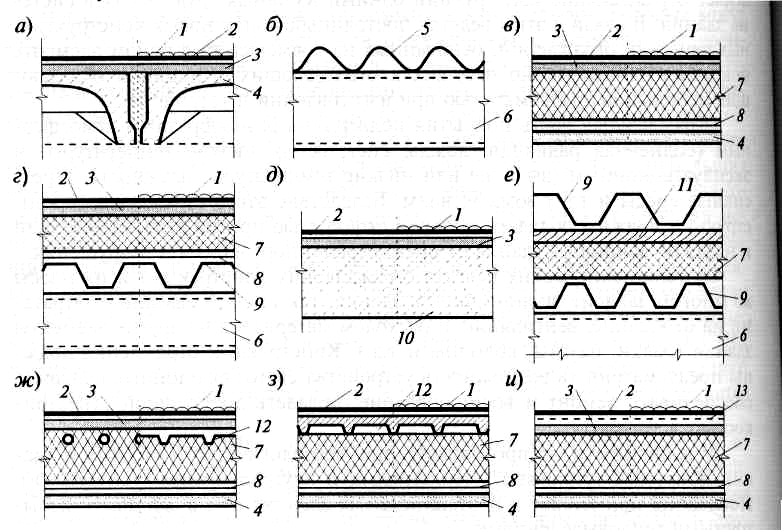

Ограждающая часть покрытия повержена разнообразным атмосферным (солнечная радиация, дождь, снег, ветер, низкие температуры) и эксплуатационным (высокие или низкие температуры, влажность, агрессивные среды и т.п.) воздействиям. Вследствие этого ограждающие конструкции должны обладать высокой стойкостью против этих воздействий и надежно защищать здание от преждевременного износа и разрушения. В зависимости от производственно-технического режима в здании покрытия устраивают утепленными или холодными.

Утепленные покрытия состоят из несущего слоя и теплоизоляции, защищенной паро- и гидроизоляцией (рис. 6.4, в–и). При необходимости в утепленные конструкции вводят другие конструктивные элементы, например воздушные прослойки или отверстия для вентиляции ограждения (рис. 6.4, е, ж, з).

Холодные покрытия состоят из несущих элементов и гидроизоляционного ковра или из элементов, объединяющих в себе несущие и гидроизоляционные функции (асбестоцементные листы) (рис. 6.4, а, б).

Рис. 6.4. Основные виды ограждающих конструкций покрытий: а, б – холодные; в, г, д – утепленные невентилируемые; е, з – утепленные вентилируемые; ж – частично вентилируемые; и – с диффузной прослойкой; 1 – защитный слой; 2 – кровельный ковер; 3 – выравнивающий слой; 4 – железобетонный настил; 5 – асбестоцементные или металлические листы; 6 – прогон; 7 – утеплитель; 8 – пароизоляция; 9 – металлический профилированный настил; 10 – легкобетонный настил; 11 – деревянная рейка; 12 – каналы или борозды; 13 – перфорированный рубероид.

Невентилируемые ограждения устраивают над помещениями с сухим и нормальным влажностным режимом (рис. 6.4, в–д).

Вентилируемые и частично вентилируемые ограждения устраивают над помещениями с влажным и мокрым режимом, а также в районах с продолжительным жарким периодом года (рис. 6.4, в–з). Для большинства климатических районов площадь сечения продухов достаточна 1/2500…1/3000 от площади ската покрытия.

Для предотвращения вздутия кровельного ковра в результате испарения влаги из утеплителя в покрытиях делают диффузные прослойки, которые выполняют из перфорированного рубероида, укладываемого насухо.

В зданиях под помещениями со взрывоопасными производствами предусматривают легкосбрасываемые конструкции покрытия, масса которых не превышает 120 кг/м2.

Ограждающая часть покрытия может быть решена по прогонной и беспрогонной схемам.

Беспрогонная схема покрытия позволяет применять крупноразмерные плиты покрытия, на их устройство расходуется меньше металла, они менее трудоемки.

Для устройства беспрогонных покрытий используют крупноразмерные панели, которые спирают непосредственно на несущие конструкции покрытия. Длину панелей принимают равной шагу стропильных конструкций покрытия (6 и 12 м), а в ряде случаев – величине пролета здания (18 и 24 м). Ширину панелей увязывают с размерами несущей конструкции покрытия и с учетом нагрузки, действующей на покрытие. Обычно ширину панелей принимают 3 м, а доборных – 1,5 м.

Чаще всего в беспрогонных покрытиях применяют железобетонные панели, изготавливаемые из бетонов классов В22,5 – В40. Такие панели используют в качестве настила утепленных и холодных покрытий (рис. 6.5, а, б).

Существенным недостатком покрытий с использованием таких плит является необходимость трудоемкого устройства пароизоляция, утеплителя и водоизоляционного ковра в построечных условиях.

В целях совмещения в одной плите несущих и ограждающих функций разработаны плиты из легких бетонов, а также комбинированные плиты, в которых несущие продольные ребра выполнены из тяжелого бетона, а полка плиты – из легких бетонов (рис. 6.5, в–д).

Сократить затраты труда на устройство покрытий в построечных условиях позволяют комплексные плиты, поступающие на стройплощадку с наклеенными в заводских условиях слоями пароизоляции, утеплителя и водоизоляционного ковра (рис. 6.5, е). Устройство покрытия в этом случае сводится к заделке стыков.

Рис.6.5 Железобетонные плиты для покрытий без прогонов: а – размером 3х6 м и 1,5х6 м; б – размером 3х12 и 1,5х12 м; в – плоская из ячеистого бетона; г – ребристая из легких бетонов; д – ребристая комбинированная из тяжелого и легкого бетона; е – комплексная панель покрытия.

Функции несущих и ограждающих элементов с уменьшенными трудозатратами на монтаже совмещены в конструкциях покрытия с плитами «на пролет». Плиты такого типа укладывают вдоль пролета (рис. 6.6, а, б), опирая на подстропильные балки или фермы.

Рис. 6.6. Конструкции покрытия с плитами «пролет»: а – общий вид фрагмента здания с плитами типа КЖС; б – то же с плоскими плитами коробчатого сечения; 1 – основные колонны каркаса (крайние и средние); 2 – фахверковая колонна; 3 – подстропильная балка; 4 – плита КЖС размером 3х18 м с проемом 2,5х6 м для светоаэрационного фонаря; 5 – светоаэрационный фонарь шириной 6 м и покрытием из ребристых железобетонных плит; 6 – несущая балка подвесного крана.

Плиты типа КЖС размером 3х18 м (рис. 6.6, а) имеют профиль, очерченный по квадратной параболе. С продольной стороны плита усилена ребрами – диафрагмами переменной высоты. Плиты выпускают сплошными, с проемами в полке для пропуска вентиляционных шахт и воздуховодов, а также с центральным проемом размером 6х2,5 м под светоаэрационные фонари. Плиты допускают подвеску крановых путей.

Коробчатые плиты имеют двухпустотное сечение 2000х900 мм с консольными свесами верхней полки по 500 мм (рис. 6.6, б). Такое сечение позволяют использовать плиты в качестве воздуховодов. В нижней полке предусматривают отверстия размерами 700х700 мм с шагом 1500 мм.

Настилы имеют длину 18 м, они обеспечивают возможность крепления к ним подвесного кранового оборудования грузоподъемностью до 1 т.

Лекция № 4

СТАЛЬНОЙ КАРКАС ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ПЛАН.

1. Стальные колонны.

2. Стропильные и подстропильные фермы.

3. Конструкции стального фахверка и связей между колоннами.

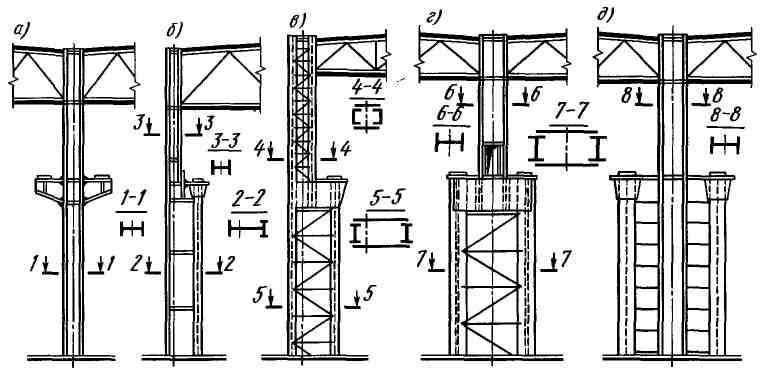

1. Стальные колонны.

Стальные колонны одноэтажных зданий могут иметь постоянное по высоте сечение и переменное. В свою очередь, колонны с переменным сечением могут быть с подкрановой частью сплошного и сквозного сечения (рис. 3.1).

Сквозные колонны

подразделяют на колонны с ветвями,

соединенными связями, и колонны

раздельные, которые состоят из независимо

работающих шатровой и подкрановой

ветвей (рис. 3.1, д).

Колонны

постоянно

го

сечения используют при применении

кранов грузоподъемностью до 20 т и высоте

здания до 9,6 м.

го

сечения используют при применении

кранов грузоподъемностью до 20 т и высоте

здания до 9,6 м.

В случаях, когда колонны в основном работают на центральное сжатие, применяют колонны сплошного сечения. Для изготовления сплошных колонн применяют широкополочный прокатный или сварной двутавр, а для сквозных колонн могут быть использованы также двутавры, швеллеры и уголки.

Раздельные колонны устраивают в зданиях с тяжелыми мостовыми кранами (125 т и более). В нижней части колонн для сопряжения с фундаментами предусматривают стальные базы (башмаки). Базы к фундаментам крепят анкерными болтами, закладываемыми в фундамент при их изготовлении. Нижнюю опорную часть колонны вместе с базой покрывают слоем бетона.

Рис. 3.1. Основные типы стальных колонн:

а — постоянного сечения, б—г — переменного сечения, д — раздельная

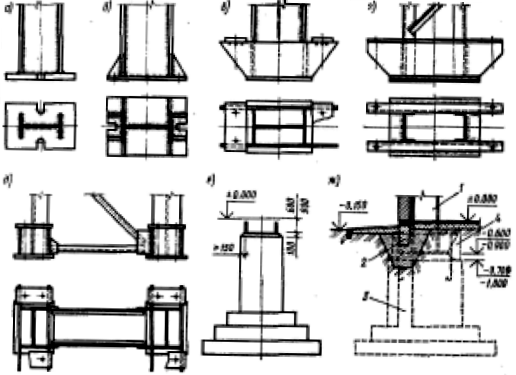

Рис. 3.2. Базы стальных колонн и способы опирания их на фундаменты:

а - база из стальной плиты;

б - то же, с дополнительными ребрами;

в - то же, с траверсами;

г - с траверсами из швеллеров;

д - раздельные базы ветвей колонны;

е - фундамент под стальную колонну;

ж - опирание стальной колонны на фундамент; 1 – колонна; 2 - фундаментная балка; 3 - бетонный прилив; 4 – обетонка.

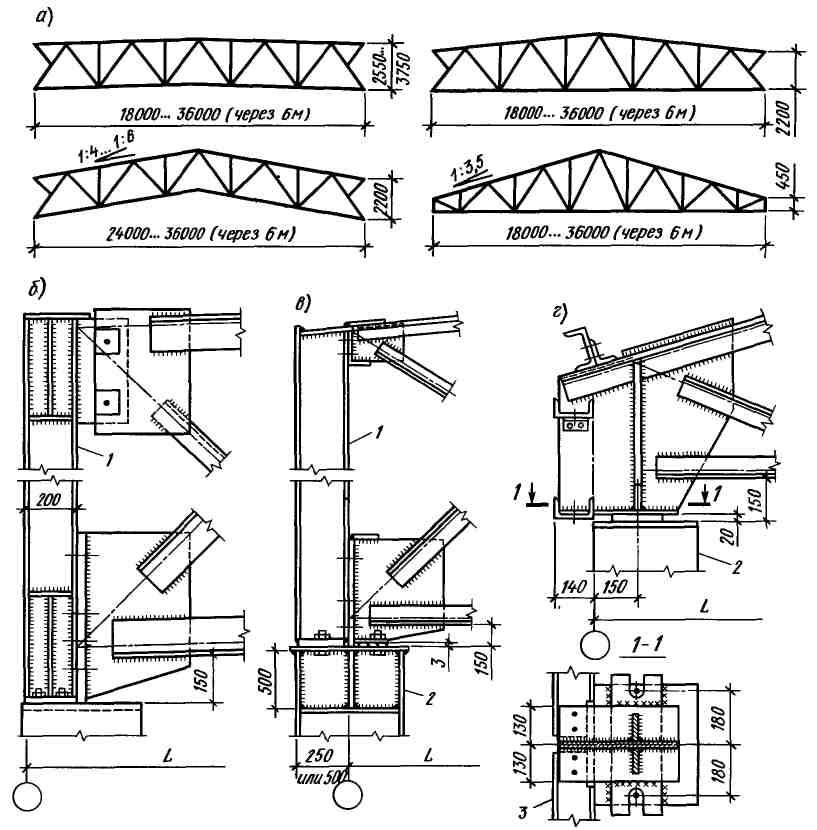

2. Стропильные и подстропильные стальные фермы.

Эффективными несущими конструкциями покрытия являются стальные стропильные и подстропильные фермы (рис. 3.3). Стропильные фермы применяют для пролетов 18, 24, 30, 36 м и более при шаге 6, 12, 18 м и более.

Пояса и решетку ферм конструируют из уголков или труб и соединяют между собой сваркой с помощью фасонок из листовой стали. Сечения полок поясов, стоек и раскосов принимают по расчету.

Высоту на опоре ферм с параллельными поясами принимают 2550…3750 мм, полигональных – 2200 мм, треугольных – 450 мм.

Сопряжение ферм с колоннами в основном делают шарнирное с помощью надопорной стойки двутаврового сечения. Стойки крепят к стальным и железобетонным колоннам анкерными болтами, а пояса ферм к стойкам - черными болтами.

Рис. 3.3. Стальные стропильные фермы:

а - основные типы ферм;

б - узел опирания на колонну фермы с параллельными поясами при «нулевой» привязке;

в - то же, полигональной при привязке 250 и 500 мм;

г - то же, треугольной при «нулевой» привязке;

1- надопорная стойка;

2- колонна;

3 - ригель фахверка.

Подстропильные фермы с параллельными поясами применяются при шаге колонн 12 м для опирания промежуточных стропильных ферм. Высота подстропильных ферм по обушкам поясов составляет 3,27 м при пролете – 18м и 3,75 м – при больших пролетах. Подразделяют подстропильные фермы на рядовые и связевые.

Связевые фермы располагаются в концевых шагах температурного отсека, а в зданиях, возводимых в сейсмических районах – в местах расположения поперечных горизонтальных ферм.

3.Конструкции стального фахверка и связей между колоннами.

Стальные колонны торцевого фахверка выполняются из сварных двутавров высотой 0,5 м с шириной полок от 0,4 до 0,55 м.

Колонны торцевого фахверка воспринимают ветровую нагрузку и массу стеновых панелей. Оголовки фахверковых колонн располагаются на одном уровне с оголовками основных колонн – на 150 мм ниже пояса стропильной фермы. В пределах высоты стропильной фермы фахверковые колонны наращиваются сварными двутаврами высотой сечения 0.25 . Эти надставки не доходят на 0,1 – 0,3 м до подкровельного настила и в пределах высоты парапета продолжаются насадками из прокатных уголков. Полка уголка – насадки заводится в вертикальный шов между парапетными панелями. Т.о., клоны торцевого фахверка продолжаются на всю высоту торцевых стен и не пересекаются с конструкциями покрытия.

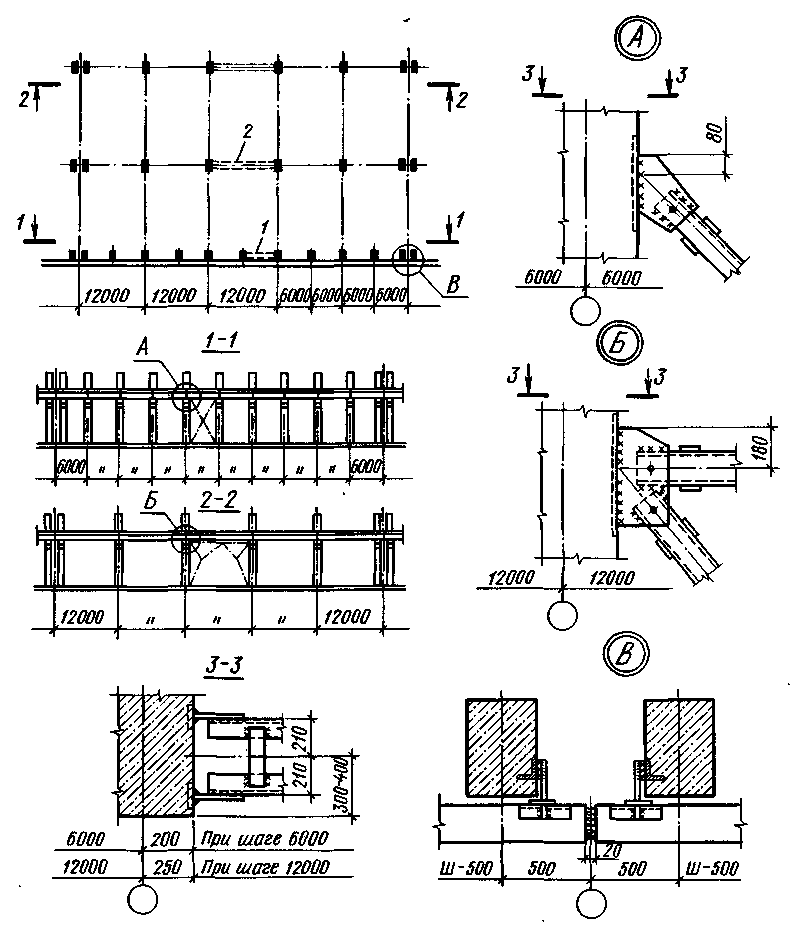

Жесткость и устойчивость зданий достигаются установкой системы вертикальных и горизонтальных связей. Так, для снижения и перераспределения возникающих усилий в элементах каркаса от температурных и других воздействий здание разбивают на температурные блоки и в середине каждого блока устраивают вертикальные связи между колоннами: при шаге колонн 6м — крестовые; при шаге колонн 12 м — портальные (рис. 3.4). Связи выполняют из уголков или швеллеров и приваривают к закладным деталям колонн.

Рис. 3.4. Вертикальные связи между колоннами и устройство температурного шва:

1 — крестовая связь, 2 — портальная связь.

Лекция 5