Петраков и др. Осн.ифунд. в СИГУ

.pdf

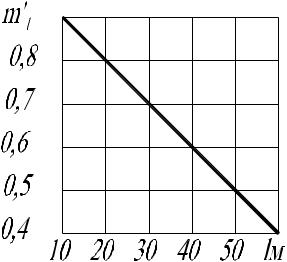

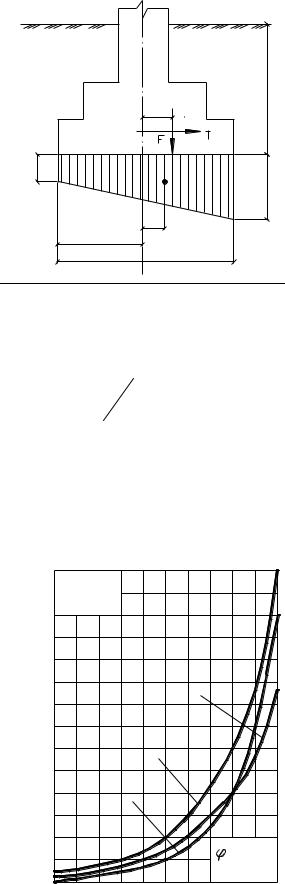

Рис. 5.6 График для определения коэффициента m’ (формула 29)

NТп.П - нагрузка, вызванная силами трения при сдвиге по шву скольжения под примыкающими стенами фундамента/

п |

|

NТп.П m1lп tТп.Пi |

(26) |

i 1

m1 - коэффициент условий работы (таблица 24 Руководства) зависит от количества учитываемых участков примыкающих стен (от 1,0 до 0,4 – 6 стен на участке L).

L - длина стены фундамента, примыкающей к рассчитываемой.

5.2. Расчет фундаментных связей – распорок между столбчатыми фундаментами

Равнодействующая сил, приложенных к отдельно стоящему фундаменту (рис. 7) от воздействия горизонтальных деформаций земной поверхности определяется по формуле:

N NТ( ) Nб( ) Nд( )

где NТ( ) - равнодействующая сил трения по подошве фундамента;

Nб( ) - равнодействующая сил трения по боковой поверхности фундамента;

Nд( ) - равнодействующая давлений на лобовую поверхность

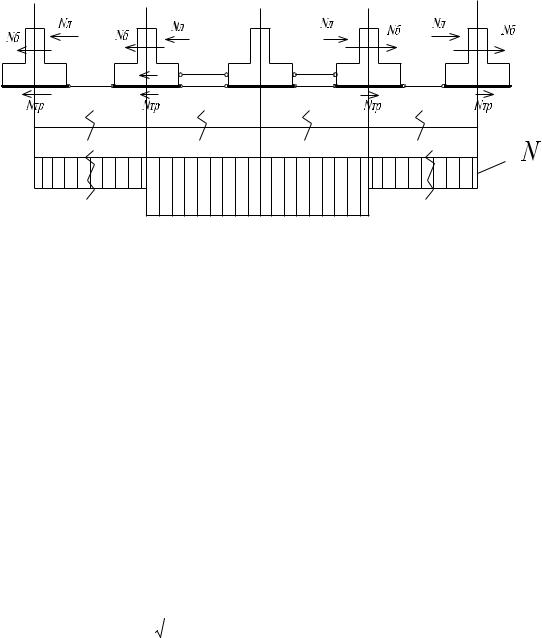

Рис. 5.7 |

Схема к расчету фундаментных связей – распорок. |

|

|||||

N |

|

(1/C |

F l N |

Т(пр) |

) 1 N |

Т(пр) |

(27) |

|

|

x пi |

|

|

|||

где NТ(пр) - величина предельной силы трения от сдвигающегося грунта по подошве |

|||||||

фундамента; |

|

|

|

|

|

|

|

NТ(пр) Fпi ( 0itg p cp ) |

|

|

(28) |

||||

0i - среднее давление (нормативное) под подошвой фундамента; |

|

||||||

- расчетные значения нормативные значения см. СНиП 2.02.0183); |

|

||||||

Fпi - площадь подошвы фундамента; |

|

|

|

|

|||

, , , - коэффициенты (таблица 14 Руководства); |

|

|

|||||

Cx - коэффициент жесткости основания при сдвиге; |

|

|

|||||

Cx |

|

|

|

ziF0 |

(29) |

||

|

|

|

|

||||

Fпi (1 гр)(1 xi гр) |

|||||||

|

|

|

|

||||

l- расчетное перемещение грунта под центром фундамента; |

|

||||||

|

l (n m 0 к )xi |

(30) |

|||||

xi - расстояние от центра отсека до оси фундамента;

0 - ожидаемые (вероятные) деформации земной поверхности;

к - собственные деформации связи – распорки.

Величина сил трения от сдвигающегося грунта по боковой поверхности фундамента определяется из условия предельного сдвига по формуле

N |

|

F |

( |

hпi з |

tg |

|

c |

) |

(31) |

|

|

|

|||||||

|

б(пр) |

бi |

2 |

|

з |

з |

|

||

Fбi - площадь боковой поверхности i-го фундамента;

hпi - заглубление подошвы i-го фундамента;

з ,cз - угол внутреннего трения и удельное сцепление для грунта засыпки (таблица 15 Руководства)

Величина силы бокового давления, действующая по лобовой поверхности i - го фундамента от воздействия горизонтальных деформаций земной поверхности, определяется по формуле

Nд( ) |

|

Nд(пр) |

( |

|

1) Nд(пр) |

(32) |

|

1 4В li |

|||||||

|

|||||||

|

|

2 |

|

|

|

||

где Nд(пр) - предельная величина силы бокового давления грунта, определяется по

формуле

|

|

|

3 |

h |

пi |

tg2 |

|

|

|

|

|

з |

|

|

|

|

|

|

з |

|

(33) |

|

N |

д пр |

F |

|

|

|

45 |

|

|

|

|

2ctg |

45 |

|

|

|

. |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

лi |

2 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

(пассивное давление грунта)

Fлi - площадь поверхности i-го фундамента, воспринимающая боковое давление;

- константа грунта, принимаемая для глинистых грунтов 2,0, для песчаных – 1,8;

|

|

|

h2 |

(34) |

|

i |

i |

||||

F |

|||||

|

|

|

|||

|

|

|

лi |

|

hi - высота i-го фундамента.

При устройстве под отдельно стоящими фундаментами швов скольжения равнодействующая сил равна:

Niш Nшi Nбшi Nдшi (35)

где Nшi - величина сил трения по шву скольжения - го фундамента, определяется по формуле

Nшi |

kP |

(36) |

где k - коэффициент трения;

P - вертикальная нагрузка на фундамент;

Nбшi ,Nдшi - величина сил трения по боковой поверхности и лобового давления, определяемые при , равном высоте фундамента до уровня шва скольжения.

Усилия в фундаментных связях – распорках (рис. 5.7) определяются по формуле

m |

|

|

Ni N |

Nу |

(37) |

i 1 |

|

|

где m - количество фундаментов в ряду от конца отсека до сечения связи – распорки, в которой определяется усилие.

Из приведенных формул следует, что нагрузки на фундаменты (усилия в фундаментных связях – распорках) могут быть существенно уменьшены за счет:

1.Устройства горизонтальных швов скольжения под подошвой фундаментов.

2.Уменьшения величины заглубления фундаментов до минимально возможных

величин.

3.Применение обмазки боковых поверхностей для уменьшения сцепл ения (трения) с

грунтом.

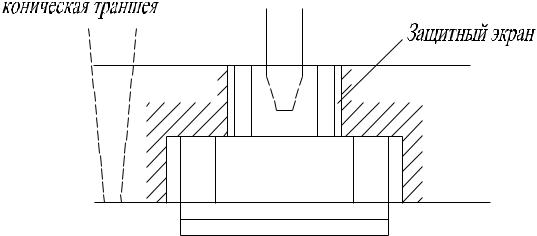

4.Применение податливых засыпок (уменьшение лобовых давлений), специальных экранов (двойных стенок, рис. 5.8) или компенсационных траншей.

Рис. 5.8 Устройство защитных экранов на лобовых поверхностях фундамента

ЛЕКЦИЯ 6. Фундаменты в условиях сейсмических воздействий

(2 часа)

Землетрясения возниуают из-за очень быстрого освобождения огромнойэнергии в гипоцентре, расположенном на глубинах в десятки и сотни километров. От гипоцентра во всех направлениях распространяются упругие колебания, характеризуемые сейсмическими волнами (рис. 6.1). Различают продольные волны, вызывающие сжатие и растяжение горных пород в направлении их распространения; поперечные, вызывающие деформации сдвига, и поверхностные, приводящие к наиболее сильным колебаниям поверхностного слоя земли. Максимальные амплитуды колебаний возникают в эпицентре – точке поверхности, непосредственно расположенной над очагом землетрясения.

Поверхность земли при землетрясении испытывает горизонтальные и вертикальные колебания. Вертикальные колебания существенны для сооружений вблизи зоны эпицентра. По мере удаления от нее они затухают быстрее и основную опасность преставляют горизонтальные колебания.

Опасные в сейсмическом отношении районы расположены вдоль южной границы от Карпат, включая Крым, Кавказ, Среднюю Азию и Забайкалье, до Приморья и Сахалина, распространяются на Якутию, Магаданскую область, Камчатку и Алеутские острова.

Для оценки мощности сейсмичекого воздействия и для правильного выбора антисейсмичеких мероприятий в строительной практике пользуются шкалой землетрясений, определяемой бальностью территории или строительной площадки. Сила землетрясений оценивается по 12-бальной шкале. Строительство сооружений разрешается только в районах с интенсивностью сейсмического воздействия не более 9 баллов. Присиле землетрясения менее 7 баллов основания можно проектировать без учета сейсмических воздействий.

Сейсмичность определенной площадки строительства зависит как от сейсмичности района, в которм она находится, так и от вида и состояния слагающих ее грунтов.

К первой категории относят: скальные грунты всех видов, невыветрелые и слабовыветрелые; крупнообломочные грунты плотные маловлажные; выветрелые и сильновыветрелые скальные и нескальные вечномерзлые грунты при температуре –2оС и ниже при строительстве и эксплуатации по I-му принципу.

Ко второй категории - скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые (кроме отнесенных к первой категории); пески гравелистые крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности маловлажные; глинистые грунты с показателем консистенции IL 0,5 при коэффициенте пористости е<0,9 для глин и суглинков и е<0,7 для супесей; вечномерзлые нескальные грунты при температуре выше –2оС при строительстве и эксплуатации по I-му принципу.

К третьей категории – пески рыхлые независимо от крупности и влажности; пески гравелистые, крупные и средней крупности, мелкие и пылеватые, не вошедшие во вторую категорию; глинистые грунты, также не вошедшие во вторую категорию; вечномерзлые нескальные грунты при строительстве и эксплуатации по II-му принципу.

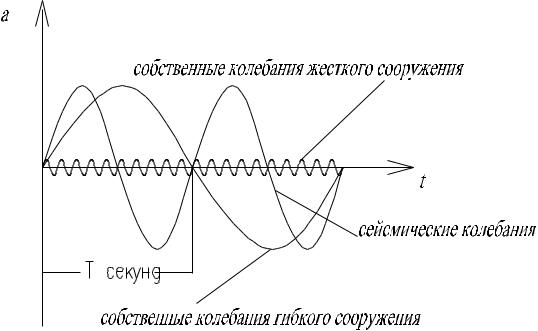

Сейсмические воздействия особенно опасны для гибких зданий. Близость частот может привести к резонансу. Жесткие здания, как правило, благополучно воспринимают 1-ый сейсмический толчек (рис. 6.1).

Рис. 6.1 Сопоставительные частотные характеристики сейсмического воздействия и собственных колебаний сооружений

6.1 Основные положения расчета и проектирования сейсмостойких фундаментов

Сейсмостойкостью называется способность конструкции не разрушаться, не терять устойчивость формы и не опрокидываться при действии на эту конструкцию кроме обычных нагрузок сейсмических, возникающих при землетрясении. Согласно требований СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» проектирование оснований и фундаментов должно выполняться на основе расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок и воздействий. Предварительные размеры фундаментов допускается определять расчетом основания по деформациям на основное сочетание нагрузок без учета сейсмических воздействий.

Расчет по несущей способности оснований производится для обеспечения прочности скальных и устойчивости нескальных грунтов, а также для исключения сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания.

Глубина заложения фундаментов при грунтах I и II категорий по сейсмическим свойствам принимается такой же, как и для несейсмичеких районов. При грунтах III категории рекомендуется принимать специальные меры для улучшения основания (водопонижение, искусственное упрочнение грунтов). Для зданий повыженной этажности (более 5 этажей) рекомендуется увеличивать глубину заложения фундаментов устройством подвальных этажей. При этом целесообразно располагать подвалы под всеми отсеками сооружения.

6.2 Фундаменты неглубокого заложения

Расчет несущей способности основания фундамента неглубокого заложения производится исходя из условия:

c,eq

F n Fu,eq

где F – вертикальная составляющая расчетной внецентренной нагрузки в особом сочетании;

с,eq - сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 0,8:0,6;

для грунтов I, II и III категорий по сейсмическим свойствам;

n - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый в соответствии со СниП 2.02.01-83 равным 1,2; 1,15; 1,1 для сооружений I, II и III классов;

Fu,eq - вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания при сейсмическом воздействии.

Значение Fu,eq определяют с учетом следующих предпосылок.

При расчете несущей способности нескального основания, испытывающего сейсмические колебания, ординаты эпюры предельного давления по краям подошвы фундамента (рис. 6.2) определяется по формулам:

P0 qF1 I d C (F1 1)CI |

/tg I , |

(1) |

|||

|

Pb P0 I b(F2 ktq |

F3 ) , |

|

(2) |

|

|

|

|

|

|

|

q, C , - коэффициенты формы, определяемые по известной формуле (17) СНиП

2.02.01-83, но без уменьшения l и b на величины эксцентриситета приложения нагрузок;

F1, F2, F3 – коэффициенты, определяемые по графику (рис. 6.3) "Пособия..." в

зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения I ; |

|

|

I , I |

- удельный вес грунта выше и ниже подошвы фундамента (с |

учетом |

взвешивающего действия подземных вод); |

|

|

d - глубина заложения фундаментов; |

|

|

ktq - |

коэффициент, принимаемый равным 0,1; 0,2; 0,4 при сейсмичности площадок |

|

строительства 7, 8, 9 баллов соответственно (при F2 ktq F3 следует принимать P0 |

= Pb ). |

|

d |

e |

P0 |

Pb |

eu |

b/2 |

b |

Рис. 6.2. Эпюра предельного давления под подошвой фундамента при сейсмическом воздействии

Эксцентриситеты нагрузки еа и эпюры предельного давления еu определяются по формулам:

еa Ma |

Na |

, |

|

(3) |

|||

е |

|

b(Pb |

P0 ) |

|

(4) |

||

b(P |

P ) , |

||||||

u |

|

|

|||||

|

|

b |

|

0 |

|

|

|

Ма, |

Na - момент и вертикальная составляющая вертикальной нагрузки, приведенные |

к подошве |

фундамента, в особом сочетании нагрузок. |

140 |

Ф1, Ф2 и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

120 |

Ф3 |

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

80 |

|

|

|

Ф1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

60 |

|

|

Ф3 |

|

|

|

40 |

|

Ф2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

, град |

|

|

|

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

12 |

18 |

24 |

30 |

36 |

42 |

Рис. 6.3 Графики для определения коэффициентов несущей способности основания при сейсмическом воздействии

Величины eа и eu рассматриваются с одинаковым знаком, т.е. направлены в одну сторону от вертикальной оси симметрии фундамента, т.к. несущая способность основания минимальна при сдвиге грунта в сторону, противоположную эксцентриситету нагрузки.

В зависимости от соотношений между eа и eu вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания принимается:

при ea eu |

Nu,tq 0.5bl(P0 Pb ), |

(5) |

||||||

при ea eu |

Nu,tq |

blPb |

|

, |

(6) |

|||

|

|

|||||||

|

|

|

1 |

6e |

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b

Для ленточных фундаментов эти формулы применяются к фрагменту длиной 1м (l=1). При действии моментных нагрузок в двух направлениях каждое направление

оперируется независимо.

Глубина заложения фундаментов в грунтах I, II категории принимается как для обычных условий. На площадках, сложенных грунтами III категории, рекомендуется предусматривать устройство искусственных оснований.

При невозможности заглубления фундаментов сооружений на одной отметке в скальных грунтах должно выполняться условие:

h a(tg I(c) |

|

CI |

), |

(10) |

|

||||

|

|

P |

|

|

h - разность отметок заложения фундаментов; a - расстояние между фундаментами в свету;

P - среднее давление под подошвой выше расположенного фундамента.

В формуле (10) |

I(c) |

должен быть уменьшен (по сравнения |

с |

|

I ) при при |

|

|

||||

сейсмичности: 7 баллов – на 2о, 8 баллов – на 4 о и 9 баллов – на 7 о. |

|

|

|

||

Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое |

|||||

заглубление на протяжении не менее 1 м от осадочного шва в каждую сторону. |

|

||||

Столбчатые фундаменты, разделенные осадочным швом, должны |

располагаться на |

||||

одном уровне.

Для зданий высотой более 5 этажей рекомендуется устройство подвальных этажей, которые должны располагаться под всем зданием или его отсеком.

ЛЕКЦИЯ 7. Фундаменты сооружений на просадочных грунтах. Исходные данные для проектирования. Типы грунтовых условий по просадочности.

(4 часа)

Основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенностей, заключающихся в том, что при превышении влажности выше определенного

уровня они дают дополнительные деформации – просадки от внешней нагрузки и собственного веса грунта.

При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, следует учитывать возможность повышения их влажности за счет:

а) замачивания грунтов – сверху из внешних источников или снизу при подъеме уровня грунтовых вод;

б) постепенного накопления влаги в грунте вследствие инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности.

Просадочные грунты характеризуются:

относительной просадочностью sl - относительным сжатием грунтов при заданном давлении после их замачивания;

начальным просадочным давлением Psl - минимальным давлением, при котором проявляются просадочные свойства грунтов при их полном водонасыщении;

начальной просадочной влажностью wsl - минимальной влажности, при которой проявляются просадочные свойства грунтов.

При проектировании оснований, сложенных просадочными грунтами, должны учитываться:

а) просадки от внешней нагрузки ssl,p, происходящие в пределах верхней зоны просадки от подошвы фундамента до глубины, где суммарные вертикальные напяжения от внешней нагрузки и собственного веса грунта равны начальному просадочному давлению или сумма указанных напряжений минимальна;

б) просадки от собственного веса грунта ssl,g, происходящие в нижней зоне просадки, начиная с глубины, где вертикальные напряжения от собственного веса превышают начальное просадочное давление или сумму вертикальных напряжений от собственного веса грунта и внешней нагрузки минимальна и до нижней границы просадочной толщи;

в) неравномерность просадки грунтов ssl ;

г) горизонтальные перемещения основания usl в пределах криволенейной части просадочной воронки при просадке грунтов от собственного веса.

Просадки грунтов учитываются при относительной просадочности sl 0,01.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I тип – грунтовые условия, в которых возможна, в основном, просадка грунтов от внешней нагрузки Ssl.p, а просадка грунтов от собственного веса Ssl.g отсутствует или не превышает 5см (рис. 7.1а).

II тип - грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см (рис. 7.1б).

Расчетное сопротивление основания R при возможном замачивании просадочных грунтов принимается равным:

а) начальному просадочному давлению Psl - при устранении возможности просадки грунтов от внешней нагрузки путем снижения давлений под подошвой фундамента;

б) значению, вычисленному по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 с использованием расчетных значений прочностных характеристик (c, ) в водонасыщенном состоянии.