Цитокинез растительной и животной клетки

В телофазе перед цитокинезом увеличивается биосинтез мембран, которые необходимы для того, чтобы покрыть обе дочерние клетки. Вновь синтезированные мембраны до момента разделения клетки образуют на ее поверхности пузырьки, которые затем встраиваются в плазмалеммы дочерних клеток. Перетяжка становится все более глубокой, и в результате в конце концов одна клетка разделяется на две (цитокинез). Обе дочерние клетки диплоидны. Однако не всегда деление ядра сопровождается разделением клетки. Поэтому помимо телофазы (при полном делении клетки) и выделяют цитокинез.

После митоза в течение нескольких часов дочерние клетки связаны между собой небольшим остаточным тельцем, образованным непрерывными микротрубочками и электроноплотным материалом матрикса. Остаточное тельце покрыто плазмалеммой. Есть все основания считать, что сила, необходимая для разделения клеток, возникает в результате взаимного скольжения актиновых и миозиновых филаментов.

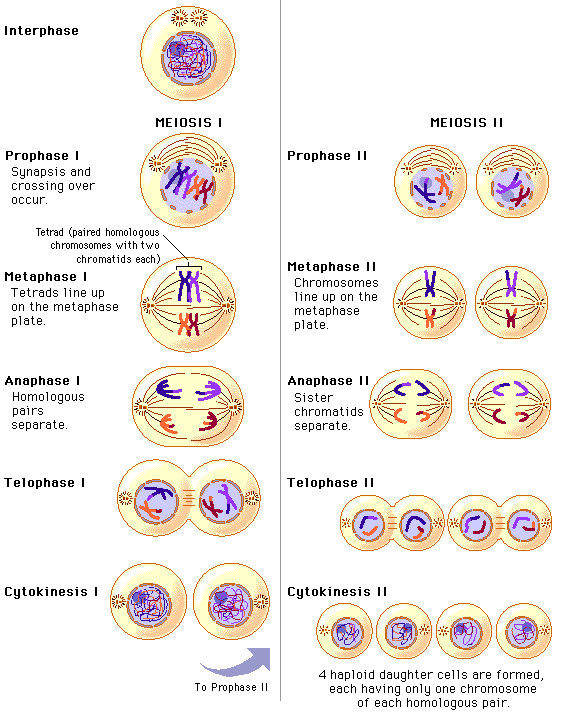

Фазы мейоза

У организмов, размножающихся половым путем, имеется две категории клеток: диплоидные и гаплоидные. К первым относятся соматические и предшественницы половых клеток, ко вторым — зрелые половые (гаметы). Уменьшение количества хромосом в два раза достигается благодаря мейозу. Он включает в себя два последовательных деления. После слияния гамет возникает новый одноклеточный диплоидный организм (зигота), который несет не просто сумму признаков своих родителей, а является индивидуумом с присущими только ему свойствами.

При дальнейшем митотическом делении зиготы образуются диплоидные же клетки, содержащие по два экземпляра каждой хромосомы, которые называются гомологичными. Гомологичные хромосомы, имеющие одинаковую длину и одинаковое расположение центромер, содержат одинаковое количество генов, а эти гены имеют одну и ту же линейную последовательность. Каждая из пары гомологичных хромосом диплоидного организма происходит либо из ядра спермия, либо из ядра яйцеклетки.

При образовании гамет в зрелом организме в результате мейоза в каждую дочернюю клетку от всех пар гомологичных хромосом попадает лишь по одной из них. Это становится возможным потому, что при мейозе происходит лишь одна репликация ДНК, за которой следуют два последовательных деления ядер (мейоз I и II) без повторного синтеза ДНК. В результате из одной диплоидной образуются четыре гаплоидные клетки.

Напомним, что перед началом мейоза в интерфазе клетка прошла обычные фазы Gx, S и G2, так что стала тетраплоидной. Иначе говоря, произошла репликация ДНК и бел-ков-гистонов хромосом, а сестринские хроматиды при этом остались связанными своими центромерами, так что в ядре имеется по четыре набора каждой хромосомы. Увеличена масса клетки и ее органелл.

Каждое из двух делений мейоза (деления I и II) имеет свои отличительные черты.

Особенность деления I состоит в необычном и сложном прохождении профазы (профаза I). Она подразделяется на несколько стадий: пролептонему, леп-тонему, зигонему, пахинему, диплонему и диакинез.

Во время пролептонемы (от греч. pro — период, leptos — тонкий, пета — нить) происходит значительная, но не полная спирализация хромосом. Ядерная оболочка сохраняется, ядрышко не распадается. Поэтому во время профазы мейоза возможны синтезы некоторых РНК и белков. За счет этих синтезов в половых клетках (особенно в женской) создаются запасы веществ, которые будут необходимы для оплодотворения и ранних стадий развития зародыша.

Во время лептонемы хромосомы еще больше спирализуются, и в ядре становятся видными тонкие нитевидные d-хромосомы (их 46, т. е. два набора). Подчеркнем, что каждая гомологичная хромосома уже реплицировна и состоит из двух сестринских хроматид. Каждая хромосома представляет собой тонкую фибриллу, состоящую из осевой белковой нити, к которой прикрепляется хроматин сестринских хроматид (петли ДНК). Хромосомы с помощью белковых скоплений — прикрепительных дисков — закреплены обоими своими концами на внутренней мембране ядерной оболочки (ядерная оболочка сохраняется, ядрышко хорошо видно).

Во время зигонемы (от греч. zygon — парный) гомологичные диплоидные хромосомы выстраиваются рядом, обвивают друг друга, укорачиваются и сцепляются между собой (конъюгация). Образуются так называемые тетраплоидные биваленты (от лат. Ы — двойной, valens — сильный). Напомним, что каждая диплоидная хромосома из одного бивалента происходит либо от отца, либо от матери. Половые хромосомы располагаются около внутренней ядерной мембраны. Область, занятая ими, называется половым пузырьком.

В зигонеме гомологичные d-хромосомы выстраиваются рядом, сближаются, между ними образуются специализированные синаптонемальные комплексы (от греч. synapsis — связь, соединение), которые представляют собой белковые структуры. При небольшом электронно-микроскопическом увеличении синаптонемальный комплекс выглядит в виде двух электронно-плотных полос, разделенных светлой полосой. При большом увеличении в комплексе видны две параллельные боковые белковые нити длиной 120—150 нм и толщиной 10 нм каждая, соединенные тонкими поперечными полосами размерами около 7 нм, по обе стороны от них лежат d-хромосомы. Их ДНК формирует множество петель.

В центре комплекса проходит осевой элемент толщиной 20—40 нм. Синаптонемальный комплекс удачно сравнивают с веревочной лестницей, стороны которой образованы гомологичными хромосомами. Именно в результате этого гомологичные хромосомы сцепляются между собой и образуют биваленты, 46 d-хромосом образуют 23 бивалента. Каждый бивалент состоит из двух d-хромосом, т. е. из четырех хроматид.

К концу зиготены каждая пара гомологичных хромосом связана между собой с помощью синаптонемальных комплексов. Лишь половые хромосомы X и Y конъюгируют неполностью, т. к. они неполностью гомологичны.

Пахинема (от греч. pahys — толстый) продолжается не менее, чем несколько суток. Процессы развертываются постепенно. Хромосомы несколько укорачиваются и утолщаются. Между хроматидами материнского и отцовского происхождения в нескольких местах возникают соединения — хиазмы (от греч. chiasma — перекрест), или рекомбинантные узелки. Они представляют собой белковые комплексы размерами около 90 нм. В области каждой хиазмы происходит обмен соответствующих участков гомологичных хромосом — от отцовской к материнской и наоборот. Этот процесс называют кроссинговером (от англ. crossing-over — перекрест). Таким образом, кроссинговер обеспечивает многочисленные генетические рекомбинации. В каждом биваленте человека в профазе I кроссинговер происходит в среднем в двух-трех участках. Количество рекомбинантных узелков равно количеству перекрестков.

По окончании кроссинговера хроматиды разъединяются, но остаются связанными в области хиазм. Наступает стадия диплонемы.

В диплонеме (от греч. diploos — двойной) синаптонемальные комплексы распадаются, конъюгировавшие хромосомы раздвигаются, и гомологичные хромосомы каждого бивалента отодвигаются друг от друга, но связь между ними сохраняется в зонах хиазм.

Между диплонемой и диакинезом нет четкой морфологической границы, равно как и разграничений во времени. В диакинезе продолжается конденсация хромосом, они отделяются от нуклеолеммы, но гомологичные d-хромосомы продолжают еще оставаться связанными между собой хиазмами, а сестринские хроматиды каждой d-хромосомы — центромерами. Благодаря наличию нескольких хиазм биваленты образуют петли. В это время разрушаются ядерная оболочка и ядрышки. Реплицированные центриоли направляются к полюсам, образуется веретено деления.

Вследствие сильно затянутой диплонемы профаза мейоза очень длительна. При развитии спермиев она может длиться несколько суток, а при развитии яйцеклеток — в течение многих лет. Половые клетки в профазе мейоза называются гаметоцитами первого порядка (первичными га-метоцитами, гаметоцитами I).

Метафаза I напоминает аналогичную стадию митоза. Хромосомы устанавливаются в экваториальной плоскости, образуя метафазную пластинку.

В анафазе I хиазмы распадаются, гомологичные хромосомы отделяются друг от друга и расходятся к полюсам. Центромеры этих хромосом не реплицируются- сестринские хромосомы не расходятся

В телофазе I формируется ядерная оболочка и ядрышко, образуется и углубляется борозда деления, происходит карикенез.

Интерфаза II очень короткая. ДНК не реплицируется.

Профаза II не длительная, и коньюгация хромосом при этом не наступает.

В метафазе II 23 хромосомы выстраиваются в области экватора.

В анафазе II ДНК в области центромеры реплицируется, хромосомы расходятся к полюсам клетки.

В телофазе II образуются две дочерние клетки.

Итак, в результате двух последовательных делений мейоза образуются 4 клетки, каждая из которых несет гаплоидный набор хромосом.

Как известно, клетки не возникают сами по себе, а образуются только при делении других. После деления во вновь образованной клетке не всегда сразу существуют все системы, обеспечивающие ее специфическую функцию. Должно пройти некоторое время, чтобы сформировались все органеллы и были бы синтезированы все необходимые ферменты. Этот отрезок времени называется созреванием. Созревание клетки осуществляется на основе уже сложившейся ее полной детерминации.

Большинство клеток, однако, погибает тогда, когда проявляются особые естественные генетические механизмы. Генетически запрограммированную клеточную гибель называют апоптозом. Механизм возникновения апоптоза весьма сложен. Каждая клетка несет в хромосомах гены, которые могут запускать синтез ферментов, стимулирующих ее к делению. Есть также гены, которые обеспечивают синтез ферментов, препятствующих делению. Пока клетка функционирует, эти синтезы уравновешены.

Для поддержания жизненного равновесия клетка должна также получать сигналы от других клеток, нередко другого вида. Обычно в качестве сигнальных выступают специфические молекулы олигопептидов. Поскольку они поддерживают жизнь клеток, их назвали цитокинами.

В жизненном цикле многих видов клеток наступает момент, когда функциональные их возможности исчерпываются. У таких клеток нарушается чувствительность к цитокинам и изменяется соотношение активности генов, обеспечивающих внутреннее равновесие. Гены, обеспечивающие размножение клетки, блокируются. Напротив, гены, обеспечивающие синтез литических ферментов, стимулируются. Последние поступают в ядро и лизируют хроматин.

Хромосомы распадаются, синтезы в клетке прекращаются. Внешние проявления такой гибели клеток разнообразны и известны давно. Их называли пикнозом (сморщивание ядра), хроматолизисом (снижение окрашиваемости ядра), кариорексисом (распад ядра на части). Лишь недавно было показано, что это лишь частные проявления апоптоза. Вслед за гибелью ядра разрушается и цитоплазма. Остатки фагоцитируются макрофагами. Материал погибших клеток перерабатывается макрофагами и может выводиться ими на поверхность. В таком случае этот материал может опять использоваться другими клетками. Вокруг клеток, подвергшихся апоптозу, воспалительный процесс не возникает, и жизнедеятельность ткани, часть которой составляли погибшие клетки, продолжается без нарушений.