АПК-ДК

.docxНа отечественных железных дорогах в 1936 начали применять ДЦ временного кода. Затем была разработана частотная ДЦ. Дальнейшая модернизация привела к созданию в 1967 г ДЦ системы «Нева» с циклическим способом передачи сигналов. Она получила наибольшее распространение на сети дорог страны [50,17]. В 1978 введена в эксплуатацию система «Луч» с трехзначной относительной фазовой манипуляцией. Сдвиг фазы в сторону опережения кодируется как сигнал логического 0, а в сторону отставания – как логическая 1. В настоящее время разрабатываются и широко внедряются микропроцессорные ДЦ. К таким системам относятся ДЦ и ДК, разработчики которых приведены в табл. 6.1. Функционально они отличаются незначительно, поэтому для примера рассмотрим АПК-ДК (рис.6.5).

Таблица 6.1

Компьютерные системы диспетчерского управления и контроля

|

Название |

Разработчик |

|

ДЦ «Юг» |

Северо-Кавказская дорога и НТП «Промавтоматика», прототип система «ДОН» |

|

ДЦ Тракт |

«Техтранс» г.Санкт-Петербург |

|

Диалог-Ц |

РГТУПС, Москва |

|

ДЦ Сетунь |

ВНИИСА (использование центрального оборудования, линейные пункты существующих систем Нева, Луч, ЧДЦ) |

|

ДЦ-ПК,АПК-ДК |

ПГУПС, Санкт-Петербург |

|

АСДК -Сектор |

ГТСС |

Подсистема диспетчерского управления движением поездов входит в состав АПК-ДК и предназначена для обеспечения диспетчерского аппарата отделения достоверными данными о движении поездов на основе информации, получаемой от устройств АПК-ДК, других существующих систем ДК(ДЦ) и дорожной АСОУП.

Подсистема автоматически ведет исполненный и прогнозный график движения по диспетчерским участкам, обеспечивает персонал справочной и нормативной информацией по станциям и перегонам, а также ведет обмен информацией с системой АСОУП.

Основа подсистемы - территориальная диспетчерская вычислительная сеть, объединяющая в единую информационную структуру все звенья, связанные с процессом управления движением поездов:

-

станции, оборудованные станционной аппаратурой АПК-ДК;

-

существующие центральные посты ДЦ;

-

сетевые компьютеры на рабочих местах ДНЦ, ЭЧЦ, ШНД, ШД.

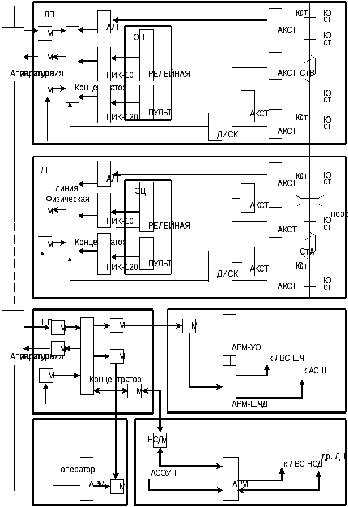

Рис. 6.5. Структура АПК-ДК

Структура АПК-ДК трехуровневая. Первый уровень представляет собой станционный аппаратно-программный комплекс (аппаратура контроля сигнальной точки, аппаратура контроля аналоговой информации). Технологический комплекс контроля и диагностики состояния устройств СЦБ в ШЧ включается во второй уровень системы. Технологический комплекс диспетчерского управления движением поездов в ЦУП – 3-ий уровень системы.

Структура технических средств обеспечивает работоспособность системы в целом при возникновении сбоев, отказов в ее отдельных узлах и устройствах. Имеется возможность приема и передачи информации по стандартизированным СПД и работы в стандартных ЛВС (Novell NetWare, Microsoft Networks, Banyan, QNX с различными протоколами - TCP/IP, NetBEU, IPX/SPX и др.). Для работы АПК-ДК использованы многозадачные операционные системы реального времени QNX, WINDOWS NT.

Системное ПО включает в себя:

-

сетевую операционную систему WINDOWS NT 4.0 SERVER или выше, интерфейс RS-485, RS-232;

-

программное обеспечение системы управления базой данных, поддерживающее SQL-запросы;

-

сетевое программное обеспечение поддерживающее функционирование администратора сети WINDOWS NT 4.0 SERVER RESOURS KIT или выше;

-

сетевое программное обеспечение, поддерживающее функционирование TCP/IP;

-

сетевое программное обеспечение для управления маршрутизаторами.

Основными целями создания ДЦ и ДК является:

-

автоматизация основных функций поездного диспетчера ДНЦ;

-

получение своевременной, полной и достоверной информации об устройствах ЖАТС за счет, непрерывного контроля за их техническим состоянием с помощью сигналов ТС (информация о состоянии объектов передается в устройства ДК с периодичностью 50 мс, время передачи команд ТУ– не более 0,2 с; сигналов ТС – не более 1 с);

-

повышение надежности работы устройств, за счет своевременного выявления предотказных состояний и профилактики сбоев.

Источниками информации в этих системах [28,42,50] являются:

-

приборы линейных пунктов, сигнальных точек и переездов участков железных дорог;

-

станционные устройства автоматики, позволяющие контролировать поездную и технологическую ситуацию на станции (РЦ, сигналы, стрелки);

-

аппаратура центрального поста ДК, ДЦ и ЭЦ станций;

-

станционные приборы и устройства, позволяющие контролировать технические и технологические нарушения в работе систем (повреждение источников питания, перегорание предохранителей, нажатие аварийных кнопок и т. д.);

-

аппаратура контроля аналоговых сигналов (напр., ПИК-10);

-

аппаратура ДИСК (ПОНАБ);

-

приборы и устройства специальных систем крупных сортировочных станций, обеспечивающих технологию сортировочной работы (АРС, ГАЦ и пр.);

-

аппаратура передачи данных (для приема информации с СПД);

-

пожарно-охранная сигнализация;

-

прочие устройства.

Съем информации с приборов и устройств предусматривает:

-

непосредственное подключение входных цепей контроллеров с использованием гальванических (опто- и релейных) развязок;

-

использование релейных повторителей в необходимых случаях;

-

использование бесконтактного способа подключения;

-

подключение к пульту-табло, выносному табло и пульту-манипулятору станций.