KNIGA_ANATOMIYa_ispravl_okolokulakaу

.pdf

нове век находится плотная соединительнотканная пластинка, в толще которой расположены сальные железы (мейбомиевы), секрет которых смазывает края век и ресницы. Задняя поверхность век покрыта соединительной оболочкой

(конъюнктива век), которая переходит с век на видимую часть склеры (конъ-

юнктива глазного яблока). В местах перехода конъюнктивы с век на глазное яблоко находятся верхний и нижний своды конъюнктивы.

Слезный аппарат состоит из слезной железы и слезовыводящих путей.

Слезная железа находится в верхнелатеральном углу глазницы. Она вырабаты-

вает слезную жидкость, увлажняющую глазное яблоко. Через выводные прото-

ки слезной железы слеза выделяется в конъюнктивальный мешок и, омывая глазное яблоко, поступает в медиальный угол глаза к слезному озеру, а оттуда в слезные канальцы. Верхний и нижний слезные канальцы начинаются точечны-

ми отверстиями на медиальной части век и открываются в слезный мешок, ко-

торый продолжается в носослезный проток. Последний открывается в полость носа в нижний носовой ход.

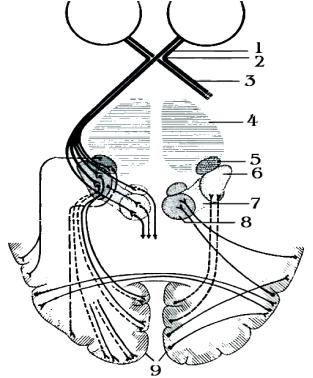

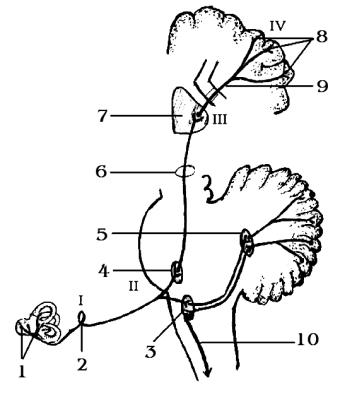

Рис. 98. Зрительный анализатор.

1 – зрительный нерв; 2 – зрительный перекрест; 3 – зрительный тракт; 4 – талямус; 5 – подушка; 6 – латеральное коленчатое тело; 7 – ручка верхнего холмика; 8

– верхний холмик; 9 – затылочные доли; 10

– покрышечно-спинномозговой тракт

421

Световые лучи, пройдя через светопреломляющие среды глазного яблока,

попадают на сетчатку, где воспринимаются палочками и колбочками. Зритель-

ная информация поступает к биполярным клеткам, а затем к ганглиозным клет-

кам сетчатки. Аксоны ганглиозных клеток формируют зрительный нерв, кото-

рый выходит из глазницы через одноименный канал и на основании мозга обра-

зует неполный перекрест (перекресту подвергаются медиальные волокна). Да-

лее волокна в составе зрительного тракта следуют к подкорковым центрам зре-

ния – латеральному коленчатому телу и подушке зрительного бугра (рис. 98).

Корковый конец анализатора располагается в затылочной доле по берегам шпорной борозды.

Часть волокон зрительного тракта достигает ядер верхних холмиков крыши среднего мозга, и, благодаря их связям с двигательными ядрами череп-

ных нервов и вегетативными центрами, возможна установка глаз на рассматри-

ваемый предмет и автоматическая регуляция величины зрачка. Связь их с дви-

гательными ядрами спинного мозга (покрышечно-спинномозговой тракт) спо-

собствует передаче импульса на поперечнополосатые мышцы, обеспечивая со-

ответствующие движения в ответ на зрительную информацию.

Орган слуха и равновесия

Орган слуха включает три отдела: наружное, среднее и внутреннее ухо.

Наружное ухо, auris externa, состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода.

Ушная раковина представлена эластическим хрящом, покрытым кожей.

По краю ушная раковина образует завиток, helix, впереди которого находится

противозавиток, anthelix. Спереди от наружного слухового отверстия распола-

гается выступ, козелок, напротив его, позади отверстия, находится противоко-

зелок. Наружное слуховое отверстие ведет в наружный слуховой проход.

Наружный слуховой проход, meatus acusticus externus, представляет со-

бой S-образно изогнутый канал, который слепо заканчивается барабанной пе-

422

репонкой. Выделяют меньшую хрящевую и большую костную части наружного слухового прохода. Кожа хрящевой части наружного слухового прохода богата сальными железами и железами, выделяющими ушную серу.

Барабанная перепонка, membrana tympani, тонкая, овальная пластинка,

отделяющая наружный слуховой проход от среднего уха. В барабанной пере-

понке выделяют кожный (наружный) и слизистый (внутренний) слои, между которыми находятся фиброзные волокна. Верхний отдел перепонки, где эти во-

локна отсутствуют, называется ненатянутой частью, а нижний – натянутой ча-

стью. В центре перепонки с наружной стороны имеется углубление – пупок ба-

рабанной перепонки, обусловленный прикреплением в этом месте с внутренней стороны рукоятки молоточка.

Среднее ухо, auris media, состоит из барабанной полости и слуховой тру-

бы.

Барабанная полость, cavitas tympanica, расположена в основании пира-

миды височной кости между наружным слуховым проходом и внутренним ухом. Барабанная полость имеет шесть стенок. Верхняя (покрышечная) – отде-

ляет барабанную полость от полости черепа. Нижняя (яремная) – обращена к основанию черепа и отделяет барабанную полость от внутренней яремной ве-

ны. Медиальная (лабиринтная) – отделяет барабанную полость от костного ла-

биринта внутреннего уха. В ней имеется два отверстия: окно преддверия, за-

крытое основанием стремени и окно улитки, затянутое вторичной барабанной перепонкой. Латеральная (перепончатая) образована барабанной перепонкой и окружающими ее отделами височной кости. Передняя (сонная) отделяет бара-

банную полость от канала внутренней сонной артерии. В верхней части этой стенки открывается барабанное отверстие слуховой трубы. Задняя (сосцевид-

ная) стенка обращена к сосцевидному отростку. В верхнем ее отделе имеется вход в пещеру.

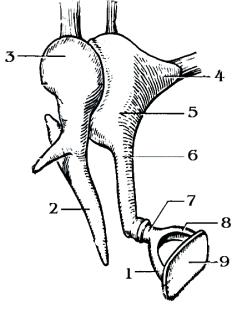

В барабанной полости находятся три слуховые косточки (рис. 99): моло-

точек, наковальня и стремя, которые составляют цепь, передающую звуковые

423

колебания от барабанной перепонки к окну преддверия, ведущему во внутрен-

нее ухо. Рукоятка молоточка соединена с барабанной перепонкой, а головка – с

телом наковальни. Наковальня сочленяется со стременем, основание которого закрывает окно преддверия.

Рис. 99. Слуховые косточки.

1 – передняя ножка; 2 – рукоятка молоточка; 3

– головка молоточка; 4 – короткая ножка; 5 – тело наковальни; 6 – длинная ножка; 7 – головка стремени; 8 – задняя ножка; 9 – основание стремени

К слуховым косточкам прикреплены две мышцы, регулирующие их дви-

жения: к рукоятке молоточка – мышца, напрягающая барабанную перепонку

(смещает косточки в сторону окна преддверия), а к ножке стремени – стремен-

ная мышца (передвигает косточки к барабанной перепонке).

Слуховая труба служит для проведения воздуха из носоглотки в барабан-

ную полость, благодаря чему уравновешивается давление барабанной полости с внешним давлением. В слуховой трубе выделяют костную и хрящевую части.

Хрящевая часть открывается глоточным отверстием на латеральной стенке но-

соглотки.

Внутреннее ухо, auris interna, располагается в пирамиде височной кости между барабанной полостью и внутренним слуховым проходом. Состоит из костного лабиринта и расположенного в нем перепончатого лабиринта, между которыми имеется перилимфатическое пространство, заполненное перилим-

фой.

424

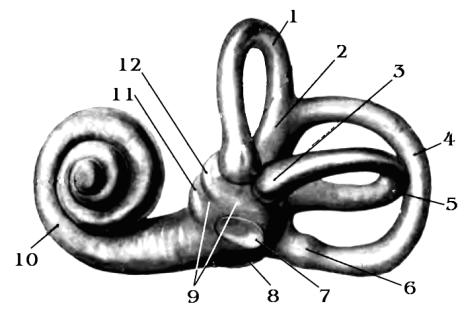

В костном лабиринте выделяют преддверие, полукружные каналы и улитку.

Преддверие (рис. 100), vestibulum – расширенный средний отдел костно-

го лабиринта, сообщающийся сзади с полукружными каналами, а спереди – с

каналом улитки. На латеральной стенке преддверия находится окно преддверия и окно улитки, а на медиальной стенке – сферическое и эллиптическое углуб-

ления.

Рис. 100. Костный лабиринт.

1 – передний полукружный канал; 2 – общая костная ножка; 3 – латеральная костная ампула; 4 – задний полукружный канал; 5 – латеральный полукружный канал; 6 – задняя костная ампула; 7 – окно преддверия; 8 – окно улитки; 9 – преддверие; 10 – улитка; 11 – сферическое углубление; 12 – эллиптическое углубление

Костные полукружные каналы, canales semicirculares, составляют зад-

ний отдел костного лабиринта и располагаются в трех взаимно перпендикуляр-

ных плоскостях: сагиттальной (передний канал), горизонтальной (латеральный)

и фронтальной (задний канал).

Каждый канал дугообразно изогнут, имеет одну расширенную (ампуляр-

ную) ножку. Простые ножки переднего и заднего полукружных каналов соеди-

няются в общую ножку, в связи с чем три канала открываются в преддверие пя-

тью отверстиями.

425

Улитка, cochlea, расположена спереди и представляет собой костный спиральный канал, который начинается от окна преддверия и образует два с половиной круговых хода вокруг костного стержня. От этого стержня на всем его протяжении в полость канала улитки отходит спиральная костная пластин-

ка, которая (вместе с улитковым протоком перепончатого лабиринта) делит ка-

нал улитки на лестницу преддверия и барабанную лестницу. В области верхуш-

ки улитки они сообщаются друг с другом.

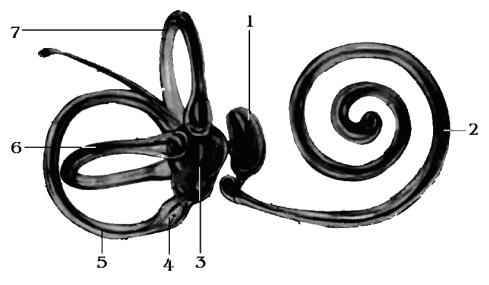

Перепончатый лабиринт (рис. 101) находится внутри костного, он запол-

нен эндолимфой и состоит из следующих отделов: сферического и эллиптиче-

ского мешочков и полукружных протоков, составляющих орган регистрации движения и сохранения равновесия, а также улиткового протока, который отно-

сится к органу слуха.

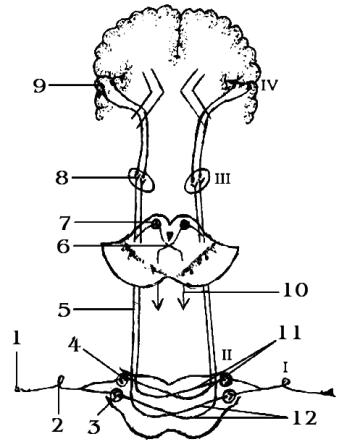

Рис. 101. Перепончатый лабиринт.

1 – сферический мешочек; 2 – улитковый проток; 3 – эллиптический мешочек; 4 – перепончатая ампула; 5 – задний полукружный проток; 6 – латеральный полукружный проток; 7 – передний полукружный проток

Сферический мешочек, sacculus, и эллиптический мешочек или маточка, utriculus, располагаются в одноименных углублениях костного преддверия и сообщаются между собой. Мешочек спереди при помощи соединительного протока сообщается с улитковым протоком, а в маточку сзади открываются по-

426

лукружные протоки, ductus semicirculares, расположенные в соответствующих костных полукружных каналах. Каждый полукружный проток имеет одну рас-

ширенную ножку – ампулу.

На внутренней поверхности перепончатого лабиринта имеются скопления чувствительных волосковых клеток с желатиноподобной массой. В ампулах полукружных протоков они представлены в виде гребешков, которые способны воспринимать вращательные (угловые) ускорения, в мешочке и маточке – в ви-

де пятен. Отолитовый аппарат мешочка и маточки (в желатиноподобной массе пятен содержатся кристаллы углекислого кальция) воспринимает изменение положения головы и линейное ускорение. Перемещения эндолимфы при дви-

жении тела воспринимаются рецепторными аппаратами клеток, находящихся в области гребешков и пятен. Возникший при этом нервный импульс по дендри-

там передается к телам нейронов вестибулярного узла, расположенного на дне внутреннего слухового прохода (рис. 102).

Рис. 102. Схема статокинетического анализатора:

1 – макула мешочка и маточки;

2 – вестибулярный ганглий;

3 – латеральное вестибулярное ядро;

4 – верхнее вестибулярное ядро;

5 – ядра шатра;

6 – медиальная петля;

7 – таламус;

8 – таламо-корковый тракт;

9 – верхняя височная извилина

10 – преддверно-спиномозговой тракт

427

Центральные отростки нейронов формируют преддверную часть VIII па-

ры черепных нервов, которая направляется к вестибулярным ядрам ствола моз-

га, находящимся в латеральном углу ромбовидной ямки. От них информация поступает к зрительному бугру, а затем к коре средней и нижней височных из-

вилин, где располагается корковый конец статокинетического анализатора.

Кроме того, импульс от вестибулярных ядер поступает в мозжечок, спинной мозг, к ретикулярной формации, в результате чего возникают непроизвольные сокращения мышц, координирующие движения тела.

Улитковый проток, ductus cochlearis, располагается в спиральном канале костной улитки и на поперечном разрезе имеет форму треугольника. Наружная его стенка сращена с костной улиткой. Верхняя (преддверная) стенка отделяет полость улиткового протока от лестницы преддверия, а нижняя – от барабанной лестницы. Нижняя стенка представлена базилярной мембраной, образованной волокнами разной длины, выполняющими функцию струн-резонаторов. На ба-

зилярной мембране располагается спиральный орган (кортиев) в виде чувстви-

тельных волосковых клеток с покровной мембраной над ними, который являет-

ся рецептором слухового анализатора.

Звуковые волны через наружный слуховой проход достигают барабанной перепонки, колебания которой передаются на цепь слуховых косточек. Движе-

ния стремени в окне преддверия вызывают колебания перилимфы лестницы преддверия, а затем и барабанной лестницы, которая заканчивается окном улитки, где волны затухают, благодаря наличию вторичной барабанной пере-

понки. Колебания перилимфы передаются на эндолимфу, в результате чего в рецепторных клетках возникает нервный импульс, который проводится по дендритам к телу нервных клеток спирального узла, расположенного у основа-

ния костной спиральной пластинки. Центральные отростки этих клеток форми-

руют улитковую часть VIII пары черепных нервов, которая направляется к вен-

тральному и дорсальному ядрам ромбовидной ямки, где происходит переклю-

чение импульса (рис. 103). Аксоны нейронов слуховых ядер переходят на про-

428

тивоположную сторону, образуя трапециевидное тело и мозговые полоски на дне IV желудочка, а затем в составе латеральной петли направляются к подкор-

ковым слуховым центрам – медиальному коленчататому телу и нижним холми-

кам крыши среднего мозга. От медиального коленчатого тела импульс поступа-

ет в кору верхней височной извилины, где располагается корковый конец слу-

хового анализатора.

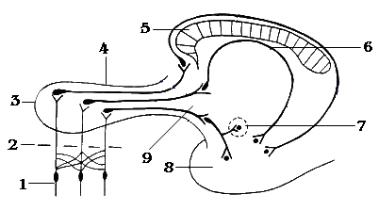

Рис. 103. Схема слухового анализатора.

1 – рецептор (кортиев орган);

2 – спиральный ганглий;

3 – вентральное ядро;

4 – дорсальное ядро;

5 – латеральная петля;

6 – дорсальный перекрест покрышки;

7 – ядра нижних холмиков;

8 – медиальные коленчатые тела;

9 – верхняя височная извилина;

10 – покрышечно-спинномозговой тракт;

11 – мозговые полоски;

12 – трапециевидное тело

От нижних холмиков среднего мозга начинается нисходящий двигатель-

ный путь к двигательным ядрам спинного мозга (покрышечно-спинномозговой тракт), аксоны которых в составе спинномозговых нервов направляются к по-

перечно–полосатым мышцам, в результате чего осуществляются инстинктив-

ные движения на слуховые раздражения.

429

Орган обоняния

Орган обоняния располагается в слизистой оболочке верхней носовой ра-

ковины и прилегающей к ней небольшой части перегородки носа. В состав это-

го органа входят обонятельные нейросенсорные клетки, рецепторы которых воспринимают запахи. Центральные отростки обонятельных клеток образуют тонкие нервные стволики, составляющие обонятельные нервы, которые прохо-

дят в полость черепа через отверстия решетчатой пластинки к обонятельной луковице (рис. 104), где происходит переключение импульса на митральные клетки обонятельных клубочков. Волокна этих нейронов в составе обонятель-

ного тракта оканчиваются в подкорковых обонятельных центрах (обонятель-

ный треугольник, переднее продырявленное вещество, прозрачная перегород-

ка), откуда импульс доходит до коры крючка парагиппокампальной извилины,

где происходит анализ обонятельной информации и формируются соответ-

ствующие ощущения.

Рис. 104. Схема обонятельного анализатора.

1 - чувствительные клетки; 2 – решетчатая пластинка; 3 - обонятельная луковица; 4 – обонятельный тракт; 5 – обонятельный треугольник; 6 – мозолистое тело; 7 - свод; 8 – миндалевидное тело; 9 - крючок

Орган вкуса

Орган вкуса представлен вкусовыми луковицами слизистой оболочки языка (в желобоватых, листовидных и грибовидных сосочках), надгортанника,

мягкого неба и задней стенки глотки. В рецепторах под влиянием химических

430