prakt_mdf_1

.pdf

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СО2 (ммоль), ПОСТУПАЮЩЕГО В КРОВЬ (гематокрит 45%) ИЗ ТКАНЕЙ (2 ммоль/л)

Фракция |

Венозная кровь |

Артериальная кровь |

||

|

|

|

|

|

|

(ммоль/л) |

(%) |

(ммоль/л) |

(%) |

|

|

|

|

|

HCO3- |

|

|

|

|

(плазмы) |

|

|

|

|

HCO3- |

|

|

|

|

(эритроцитов) |

|

|

|

|

HbCO2 |

|

|

|

|

(эритроцитов) |

|

|

|

|

H2CO3 |

|

|

|

|

(эритроцитов) |

|

|

|

|

H2CO3 |

|

|

|

|

(плазмы) |

|

|

|

|

ИТОГО: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел.

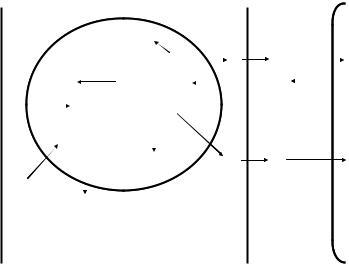

ТРАНСПОРТ СО2 В КРОВИ

|

Капилляр |

|

|

|

|

|

|

Эритроцит |

|

|

Межклеточная |

Ткань |

|

|

|

|

|

|

||

|

Hb • CO2 |

|

|

жидкость |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

HbO2 |

O2 |

O2 |

O2 |

|

|

Карбоангидраза |

+ |

|

CO2 |

|

|

H2CO3 |

H2O + CO2 |

|

CO2 |

|||

|

HCO |

- + H+ + HbO |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

3 |

|

|

|

|

||

|

|

HHb |

|

O2 |

O2 |

O2 |

Cl-

HCO3-

Плазма

Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012, см. соответствующий раздел.

270

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

1. Изучение кислородтранспортной функции крови на газоанализаторе Synthesis-15

Газоанализатор представляет собой прибор, позволяющий в микропробах крови (0,27 мл) определять напряжение кислорода (рО2), углекислого газа (рСО2), рН, концентрацию гемоглобина, О2Hb%, COHb%, MetHb%, дезоксиHb%. Определение данных величин дает возможность рассчитать другие параметры кислородтранспортной функции крови (SO2%, р50, CvO2, KE), а также кислотно-основного состояния (AВЕ, SBE, SBC и

др.).

Основные блоки газоанализатора:

1.Измерительная камера.

2.Электроды (pО2, pСО2, рН, референтный).

3.Вспомогательные устройства (набор электролитов, система термостабилизации и т.д.).

4.Электронно-вычислительный блок.

Оснащение: газоанализатор Synthesis-15, микропроба крови.

Ход работы: Включают газоанализатор в сеть и прогревают прибор 45 – 60 мин. Выполняют калибровку путем использования стандартных электролитов. Производят анаэробный забор крови и микропробу крови вводят в измерительную камеру. Регистрируют полученные данные.

Результаты работы:

Основные показатели кислородтранспортной функции и кислотно-основного состояния крови

|

|

|

Показатель |

|

Диапазон изменений |

Исследуемая |

|

|

|

|

|

|

|

в венозной крови |

кровь |

|

|

|

р50 – значение рО2, при котором гемоглобин |

24,5-29,6 мм рт.ст. (м) |

|

|

||||

|

насыщается кислородом на 50% |

|

25,0-30,2 мм рт.ст. (ж) |

|

|

|||

|

Нb - концентрация гемоглобина (THb) |

130-160 г/л (м) |

|

|

||||

|

|

|

|

|

120-140 г/л (ж) |

|

|

|

|

CVO2 - содержание кислорода (O2ct) |

130-150 мл О2 |

в 1 л крови |

|

|

|||

|

КЕ - кислородная емкость (O2cap) |

180-220 мл О2 |

в 1 л крови |

|

|

|||

|

SvO2 - степень оксигенации |

|

60-75% |

|

|

|

||

|

Нb О2 - оксигемоглобин |

|

58-60 % |

|

|

|

||

|

RHb - дезоксиНb (восстановленный) |

38-40 % |

|

|

|

|||

|

MetHbметгемоглобин |

|

0,0-1,0 % |

|

|

|

||

|

СОНb - карбоксигемоглобин |

|

0,0 -1,0 % |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

||||

|

рО2 - парциальное напряжение кислорода |

34-40 мм рт.ст. |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рСО2 |

- |

парциальное |

напряжение |

45-49 мм рт.ст. |

|

|

|

|

углекислого газа |

|

|

|

|

|

||

|

рН (ед.) |

|

|

7,34-7,43 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

НСО3 |

- - концентрация бикарбоната плазмы |

25-30 ммоль/л |

|

|

|||

|

ТСО2 - общий СО2 плазмы |

|

22,7-28,6 ммоль/л |

|

|

|||

|

BE - действительный недостаток/избыток |

-0,5 - (+) 5,0 ммоль/л |

|

|

||||

|

оснований |

|

|

|

|

|

|

|

|

SBC - стандартный бикарбонат |

|

20-27 ммоль/л |

|

|

|||

Вывод:

271

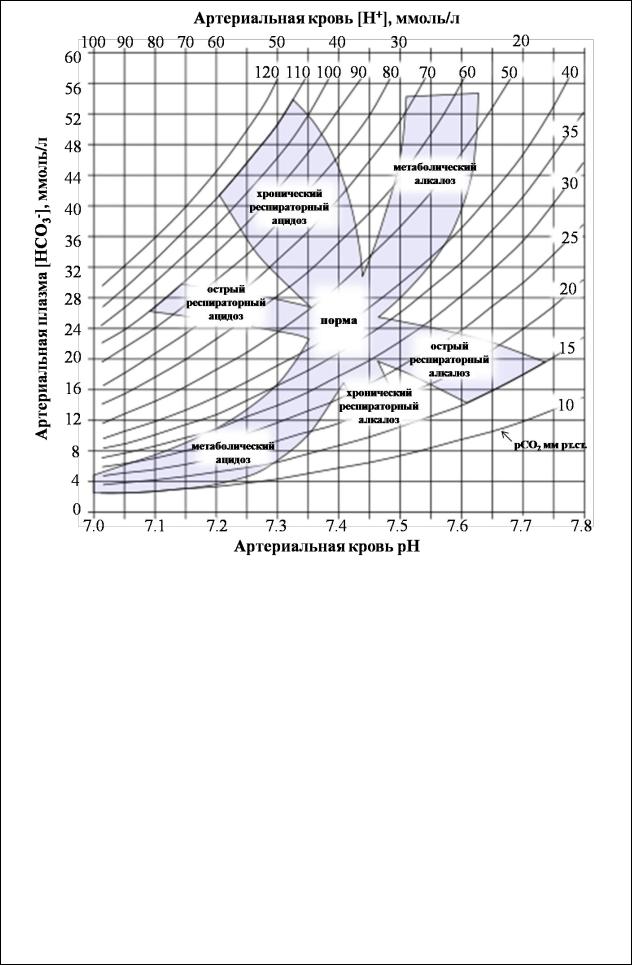

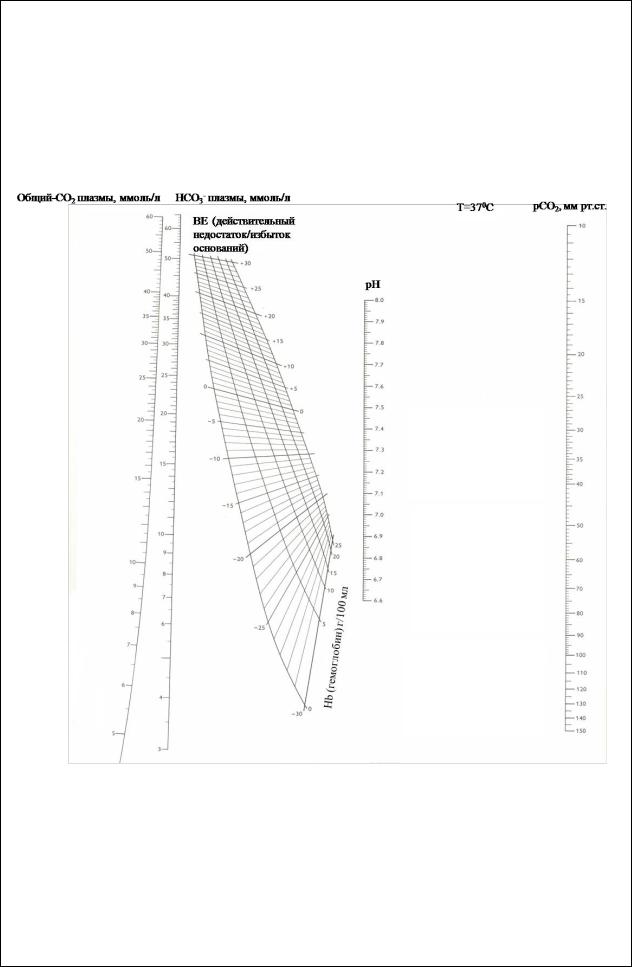

2. Оценка кислотно-основного состояния крови по номограмме О. Зиггаард-

Андерсон (Siggaard-Andersen)

Кислотно-основное состояние (КОС) крови - один из важных компонентов гомеостаза организма, определяет стабильность протекания физиологических процессов. Характеризуется концентрацией водородных ионов [H+], зависящей от соотношения между водородными и гидроксильными ионам, между кислотами и основаниями. Концентрация иона Н+[H+] поддерживается в очень узком диапазоне (36-43 нМоль/л). Внутриклеточная концентрация [H+] в 4 раза выше внеклеточной. Концентрацию водородных ионов характеризует рН крови (рН - это отрицательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов), который колеблется в пределах 7,37-7,45 для артериальной и 7,34-7,43 для венозной крови.

В процессе метаболизма образуются кислые продукты: углекислый газ, молочная и пировиноградная (при окислении углеводов), серная, фосфорная, мочевая кислоты, аминокислоты (при окислении белков), β-оксимасляная, ацетоуксусная, жирные кислоты, кетокислоты (при окислении жиров). Для поддержания постоянства КОС организм использует: 1) системы быстрого реагирования (буферные системы) 2) системы медленного реагирования, связанные с метаболическим превращением промежуточных и выделением конечных продуктов обмена.

Датский ученый О. Зиггаард-Андерсон (Siggaard-Andersen) предложил номограммный метод контроля КОС циркулирующей крови на основании определения рН, рСО2 и концентрации гемоглобина в микропробах крови. По специальной номограмме Зиггаарда-Андерсена можно получить производные показатели: общий СО2 плазмы (Тotal-СО2), избыток/дефицит оснований (ВЕ), концентрацию бикарбоната в плазме крови (НСО3- ).

Дыхательный ацидоз развивается при недостаточном поступлении воздуха в легкие, что может говорить об угнетении деятельности дыхательного центра в головном мозге, выраженной дыхательной недостаточности при тяжелой патологии легких. Дыхательный алкалоз может возникнуть у физически здорового человека в условиях высокогорья или при чрезмерной физической или психической нагрузке. Также он отмечается при одышке у пациентов с заболеваниями сердца и (или) легких, если углекислый газ не скапливается в легочных альвеолах.

Если лабораторные данные свидетельствуют о наличии метаболического ацидоза, это может быть признаком кетоацидоза при сахарном диабете, кислородного голодания (гипоксии) тканей, шокового состояния и др. Причиной метаболического алкалоза может стать неукротимая рвота (с большой потерей кислоты с желудочным соком) или чрезмерное употребление в пищу продуктов, вызывающих ощелачивание организма (растительных, молочных).

Метаболический алкалоз или ацидоз определяется по избытку или недостаточности буферных оснований в крови. Такой показатель как «стандартные бикарбонаты» (SBС = 20-27 ммоль/л) отражает концентрацию бикарбонатов в крови при стандартных условиях (рН = 7,40; РаСO2 = 40 мм рт. ст.; t = 37 °С; SO2 = 100%). «Истинные бикарбонаты» (НСО3 -) отражают состояние бикарбонатного буфера в условиях конкретного организма, в норме совпадают со «стандартными» и составляют 25-30 ммоль/л.

272

Ход работы: концентрацию гемоглобина (Hb) определяют фотоколориметрическим методом. На газоанализаторе Synthesis-15 определяют рН и

рСО2.

рСО2 - парциальное напряжение углекислого газа. Свидетельствует о дыхательных нарушениях КОС или о компенсаторных изменениях этого показателя при недыхательных расстройствах. В норме этот показатель в венозной крови составляет 4549 мм рт.ст., колебания совместимые с жизнью от 10 до 150 мм рт. ст. Уменьшение РаСО2 менее 45 мм рт. ст. свидетельствует о гипокапнии вследствие гипервентиляции, которая приводит к дыхательному алкалозу. Увеличение рСО2 выше 49 мм рт. ст. наблюдается при гиповентиляции, гиперкапния приводит к дыхательному ацидозу.

Используя номограмму рассчитайте показатели ВЕ, НСО3 - , ТСО2.

Если известно, что концентрация гемоглобина в исследуемой крови - 120г/л, рН –

7,37, рСО2 – 46 мм рт.ст.

Выполните расчет этих показателей, используя данные исследуемой крови.

ВЕ (Base Excess) - избыток или дефицит оснований, т.е. расчетное количество ммоль НСО3- , которое необходимо ввести в каждый литр внеклеточной жидкости или вытеснить из нее кислотой для нормализации КОС. Этот компонент КОС свидетельствует о недыхательных нарушениях КОС или о компенсаторных изменениях его при дыхательных расстройствах. В норме ВЕ = -0,5 - (+) 5,0 ммоль/л. Положительные

273

величины – относительный дефицит нелетучих карбоновых кислот, потеря ионов водорода; отрицательные величины – относительный избыток некарбоновых кислот, прирост ионов водорода. Пределы колебаний, совместимые с жизнью, ± 15ммоль/л.

НСО3- - концентрация бикарбоната в плазме крови (истинные бикарбонаты). В норме 25-30 ммоль/л

ТСО2 - концентрация в плазме общего СО2, т. е. ионизированной фракции, содержащей в основном ионы бикарбоната (22,7-28,6 ммоль/л).

Результаты работы:

274

Вывод:

3.Автоматическая регистрация параметров внешнего дыхания на полианализаторе ПА-5-01

Полианализатор позволяет производить автоматическую регистрацию параметров внешнего дыхания: МОД – минутный объем дыхания, ЖЕЛ – жизненную емкость легких, МВЛ – максимальную вентиляцию легких.

Оснащение: полианализатор ПА-5-01, загубник, спирт, вата, носовой зажим.

Ход работы: Включают прибор в сеть и подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Испытуемый дышит в прибор через загубник, обработанный спиртом. Носовое дыхание исключают, используя зажим для носа. Для расчета должных величин регистрируют испытуемого, вводят в прибор показания: пол, рост и возраст. Выбирают методику определения минутного объема дыхания. Нажимают на клавишу «МОД». Регистрируют частоту и глубину дыхания в покое. Выбирают методику определения жизненной емкости легких, нажимают на клавишу «ЖЕЛ». После регистрации исходного спокойного дыхания испытуемый делает максимально глубокий вдох и максимально глубокий выдох. Для регистрации максимальной вентиляции легких выбирают методику «МВЛ», нажимая на соответствующую клавишу. Для этого испытуемый дышит максимально часто и глубоко. Запишите показания с экрана полианализатора в таблицы.

Рекомендации к оформлению работы: сделайте вывод о соответствии измеряемых величин должным.

Результаты работы:

Определение МОД

МОД (л/мин)

ЧД в мин

ДО (л)

Время выдоха (выдоха сек)

Время вдоха (вдоха сек)

Определение ЖЕЛ |

Определение МВЛ |

ДЖЕЛ (л)

ЖЕЛ (л)

% от ДЖЕЛ

РО вдоха (л)

РО выдоха (л)

ДМВЛ (л)

МВЛ (л)

% от ДМВЛ

ЧД в мин.

ДО (л)

Вывод:

275

4.Решение ситуационных задач (см. «Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов» Часть I / В.В. Зинчук и соавт. - Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с.).

Тема зачтена ___________подпись преподавателя

276

Тема раздела:

"ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ" |

дата |

ЗАНЯТИЕ №3: РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить механизмы регуляции дыхания; уметь применять полученные знания для анализа изменений дыхания при различных состояниях организма.

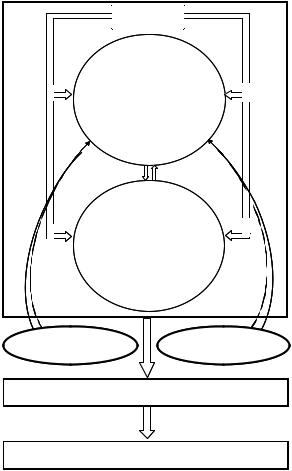

В соответствии с метаболическими потребностями дыхательная система обеспечивает газообмен О2 и СО2 между окружающей средой и организмом. Эту жизненно важную функцию регулирует сеть многочисленных взаимосвязанных нейронов ЦНС, расположенных в нескольких отделах мозга и объединяемых в комплексное понятие "дыхательный центр". Дыхательный центр – совокупность нервных структур, располагающихся в разных отделах центральной нервной системы и обеспечивающих регуляцию процессов вентиляции лѐгких. Автоматизм дыхательного центра – способность данной структуры к генерации возбуждения при отсутствии действия внешних раздражителей. Инспираторный отдел – часть дыхательного центра, регулирующая процесс вдоха (локализуется преимущественно в дорсальном отделе продолговатого мозга). Экспираторный отдел – часть дыхательного центра, регулирующая процесс выдоха (его нейроны располагаются в вентральном ядре продолговатого мозга). Пневмотаксический комплекс – часть дыхательного центра, расположенная в области варолиева моста и регулирующая вдох и выдох (во время вдоха вызывает возбуждение выдоха). При воздействии на структуры дыхательного центра нервных и гуморальных стимулов происходит приспособление функции дыхания к меняющимся условиям внешней среды. Структуры, необходимые для возникновения дыхательного ритма, впервые были обнаружены в продолговатом мозге. Перерезка продолговатого мозга в области дна IV желудочка приводит к прекращению дыхания. Поэтому под главным дыхательным центром понимают совокупность нейронов специфических дыхательных ядер продолговатого мозга. Дыхательный центр продолговатого мозга содержит по 2 парных группы ядер – дорсальную (ДДГ) и вентральную (ВДГ).

ДДГ (находится вблизи одиночного пучка) содержит 90% инспираторных нейронов, которые возбуждаются при вдохе, и незначительное количество экспираторных. Аксоны от инспираторных нейронов поступают в шейный отдел спинного мозга, где образуются синапсы с мотонейронами инервирующими диафрагму С3-С5 (ядро диафрагмального нерва). ВДГ (расположена в области обоюдного и ретроамбигуального ядер до 2 шейного сегмента спинного мозга) включают больше экспираторные нейроны. Эти нейроны посылают нисходящие волокна к -мотонейронам передних рогов грудного отдела спинного мозга, иннервирующих межреберные и брюшные мышцы (Th1 - Th10). Синхронизацию деятельности правой и левой половин дыхательного центра выполняют нейроны комплекса Ботзингера.

Дыхательный центр управляет двумя основными функциями: двигательной, которая проявляется в виде сокращения дыхательных мышц, и гомеостатической, связанной с поддержанием постоянства внутренней среды организма при сдвигах в ней содержания О2 и СО2. Двигательная, или моторная, функция дыхательного центра заключается в генерации дыхательного ритма и его паттерна. Под паттерном дыхания понимают длительность вдоха и выдоха, величину дыхательного объема, минутного объема дыхания. Благодаря этой функции осуществляется интеграция дыхания с другими функциями. Дыхательный центр ствола мозга получает информацию по блуждающим нервам от рецепторов растяжения легких, благодаря которой реализуются рефлексы Геринга-Брейера, определяющие частоту и глубину дыхания. Рефлексы Геринга-Брейера – рефлекторные реакции, регулирующие характер дыхания в зависимости от объѐма лѐгкого. При раздражении ирритантных рецепторов слизистой носа, глотки, гортани возникают защитные рефлексы, например,

277

чихание, кашель, приводящие к удалению инородных тел, попавших в дыхательную систему или накопившейся там слизи. Юкстакапиллярные механорецепторы возбуждаются при повышении давления интерстициальной жидкости при отеке легких и формируют одышку.

Импульсы, идущие к дыхательным мышцам вызывают их сокращение - происходит вдох. При возбуждении нейронов центра вдоха, нервные импульсы из него поступают не только в спинной мозг, но и по сложным нейронным цепям идут к другим структурам центральной нервной системы и в первую очередь к пневмотаксическому центр центру, расположенному в верхних отделах варолиева моста. Пневмотаксический центр регулирует работу центров вдоха и выдоха, обемпечивая их плавную смену. В условиях спокойного дыхания выдох осуществляется пассивно, без участия мышц выдоха. Поэтому организация нормального выдоха заключается не в возбуждении нейронов спинного мозга, иннервирующих мышцы выдоха, а в прекращении возбуждения нейронов центра вдоха. Таким образом, возбуждение центра вдоха приводит не только к возбуждению и сокращению дыхательных мышц, но и запускает механизм собственного выключения.

Дыхательный центр ствола мозга находится под влиянием высших отделов ЦНС (гипоталамуса, лимбической системы, коры головного мозга), которые обеспечивают тонкое приспособление дыхания к различным функциональным состояниям организма (физической нагрузке, стрессу и др.) Таким образом, центральный аппарат регулирования представляет собой дыхательный центр в узком (формирование ритма дыхания) и широком (совокупность структур мозга, участвующих в поддержании оптимальных для метаболизма дыхательных показателей) смысле слова.

Гомеостатическая функция дыхательного центра поддерживает стабильные величины дыхательных газов в крови и внеклеточной жидкости мозга, адаптирует дыхательную функцию к условиям измененной газовой среды и другим факторам среды обитания. Главная роль в механизме приспособления дыхания к этим условиям принадлежит хеморецепторам. Хеморецепторы бывают периферические и центральные. Периферические расположены в главных рефлексогенных зонах организма - место разветвления сонной артерии (синокаротидная зона) и зона дуги аорты. Центральные хеморецепторы располагаются в продолговатом мозге. Главный фактор, определяющий глубину и частоту дыхания углекислый газ. К изменению напряжения углекислого газа в артериальной крови чувствительны как периферические так и центральные хеморецепторы. К изменению напряжения кислорода только периферическиерецепторы. Гиперкапнический стимул – рефлекторная реакция увеличения минутного объема дыхания при росте СО2 в организме. Гипоксический стимул – рефлекторная реакция увеличения минутного объема дыхания при снижении О2 в организме. Опыт Фредерика – опыт, демонстрирующий значение СО2 в механизмах регуляции частоты и глубины дыхательных движений (используются две подопытные собаки, имеющие перекрестное кровообращение головного мозга; если у одной собаки искусственно вызвать гипервентиляцию, то у второй разовьется апноэ вследствие вымывания из крови первой собаки СО2, если у первой собаки пережать трахею, то у второй собаки будет наблюдаться учащение и углубление дыхательных движений, за счѐт крови, насыщенной СО2 и омывающей дыхательный центр второй собаки).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:

1.Дыхательный центр, его структура. Автоматия дыхательного центра.

2.Рефлексы с дыхательных путей, межреберных мышц и альвеол, участвующие в регуляции дыхания.

3.Рефлексы с хеморецепторов сосудистых зон. Центральные хеморецепторы. Механизм первого вдоха. Гипоксический и гиперкапнический стимулы в регуляции дыхания.

4.Регуляторные влияния на дыхание со стороны гипоталамуса, лимбической системы и коры больших полушарий. Особенности регуляции дыхания в связи с развитием речи у человека.

278

5.Особенности дыхания при физической нагрузке, повышенном и пониженном атмосферном давлении. Гипербаротерапия.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии. – Учебное пособие. М., Практика, 2008.

–С. 178–180.

2.Физиология человека / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медицина, 2007.

–С. 366-378.

3.Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012. – 431 с. (см. соответствующий раздел).

4.Нормальная физиология: сборник ситуационных задач и вопросов. Часть I / В.В. Зинчук и соавт. - Гродно: ГрГМУ, 2012. – 296 с. (см. соответствующий раздел).

5.Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - СПб.: Международный фонд истории науки, 1994. - Т. 1. - С. 95-100, 362 – 377, Т. 2. – С. 12-15.

6.Чеснокова С.А., Шастун С.А., Агаджанян Н.А. Атлас по нормальной физиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна.- М.: Медицинское информационное агентство, 2007. (см. соответствующий раздел).

7.Борисюк М.В., Зинчук В.В., Максимович Н.А. Системные механизмы транспорта кислорода / Под ред. В.В. Зинчука.- Гродно: ГрГМУ, 2002. – С. 6-7, 12-14, 34-38, 110-122, 137-152, 156-163.

8.Лекции по теме занятия.

|

кора |

продолговатый |

|

|

мозг |

Нейроны дорсальной группы |

|

Нейроны |

вентральной |

группы (комплекс Ботзингера, |

|

комплекс пре-Ботзингера) |

|

|

мост |

Пневмотаксический |

|

центр (околоручковое ядро, |

|

ядро Келликера) |

|

Апнейстический центр

Хеморецепторы Механорецепторы

дыхательные мышцы

вентиляция легких

Структурно-функциональная организация дыхательного центра

Нормальная физиология. Краткий курс: учеб. пособие // В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под ред. В.В. Зинчука. – 2-е изд. испр. – Минск: Выш. шк., 2012см. (соответствующий раздел).

279