- •Хронические неспецифические заболевания легких. Рак легкого

- •Хронические неспецифические заболевания легких

- •Бронхоэктатическая болезнь

- •Хроническая обструктивная эмфизема легких

- •Хронический абсцесс и хроническая пневмония

- •Интерстициальные болезни легких

- •Идиопатический фиброзирующий альвеолит

- •Рак легкого

Лекция 10

Хронические неспецифические заболевания легких. Рак легкого

Болезни органов дыхания относятся к наиболее распространенным современным заболеваниям с высокими показателями летальности. При заболеваниях легких патологический процесс, развивающийся на "территории" легких, оказывает, как правило, системное действие на организм, поскольку нарушается как респираторная, так и метаболическая функция легких. Респираторная функция легких связана с кондиционированием, механической очисткой поступающего воздуха, включением факторов специфической и неспецифической защиты, а также осуществлением газообмена в области аэрогематического барьера. Патологические процессы в легких приводят к развитию дыхательной гипоксии, что вызывает дистрофические, атрофические и склеротические процессы во многих внутренних органах. Однако следует помнить, что легкие выполняют и нереспираторные (син.: метаболические, фармакологические) функции, связанные с инактивацией ангиотензинконвертазы, адреналина, норадреналина, серотонина, гистамина, брадикинина, простагландинов, утилизации липидов, генерации и инактивации активных форм кислорода.

Хронические неспецифические заболевания легких

На симпозиуме, организованном фармакологической фирмой "Ciba" (1962), было окончательно сформировано групповое понятие "хронические неспецифические заболевания легких"

393

(ХНЗЛ). ХНЗЛ — группа болезней легких различной этиологии, патогенеза и морфологии, для которых характерно развитие хронического кашля с выделением мокроты и пароксизмальным или постоянным затруднением дыхания, что не связано со специфическими инфекционными заболеваниями, прежде всего туберкулезом легких.

К группе ХНЗЛ относят: - хронический бронхит; -. бронхиальную астму;

-

бронхоэктатическую болезнь;

-

хроническую обструктивную эмфизему легких; - хронический абсцесс;

- хроническую пневмонию.

Ряд авторов [Струков А.И., Серов В.В.] включают в группу ХНЗЛ интерстициальные болезни легких.

Этиология и эпидемиология. Отмечается высокая зависимость развития ХНЗЛ от неблагоприятных факторов внешней среды (выброс в атмосферу поллютантов), курения, профессиональных факторов (контакт с органическими и минеральными пылями, токсичными газами, изоцианатами и др.), острых инфекций дыхательных путей (прежде всего вирусных), состояния иммунной системы, наличия генетической предрасположенности (фенотипы PiZZ, PiSS).

Взаимосвязь ХНЗЛ и неблагоприятных экологических факторов может быть объяснена морфофункциональными особенностями легких. Подавляющее большинство ХНЗЛ можно назвать экологическими заболеваниями, а их профилактика должна включать обязательные мероприятия по оздоровлению окружающей среды.

В странах бывшего Советского Союза рост заболеваемости ХНЗЛ составляет в среднем 6—7 % в год для городского и 2— 3 % для сельского населения [Путов Н.В., Федосеев Г.Б., 1974]. Число больных ХНЗЛ каждые 10—12 лет практически удваивается: если в 1959 г. в Ленинграде число больных ХНЗЛ составляло 181 на 10 000 жителей, то в 1970 г. оно возросло до 334, при этом фактор постарения населения составляет в этом росте не более 10 %.

Наибольший удельный вес в структуре ХНЗЛ приходится на хронический бронхит — 65—90 % больных. Особую тревогу вызывает рост заболеваемости бронхиальной астмой, эпидемические вспышки которой были описаны в городах России (Кириши,

Ангарск).

Патогенез. В последние годы в литературе и в клинической практике широкое распространение получили термины "обстру-ктивные заболевания легких" и "рестриктивные заболевания легких". Основанием для выделения этих групп заболеваний лег-

394

ких послужили морфофункциональные особенности повреждения воздухопроводящих и респираторных отделов легких.

Обструктивные заболевания легких — болезни воздухопроводящих путей, характеризующиеся увеличением сопротивления прохождению воздуха за счет частичной или полной обструкции их на любом уровне (от трахеи до респираторных бронхиол). К обструктивным заболеваниям относят следующие ХНЗЛ: - хроническую обструктивную эмфизему легких; - хронический обоструктивный бронхит; - бронхоэктатическую болезнь; - бронхиальную астму.

В основе обструктивных заболеваний легких лежит нарушение дренажной функции бронхов, что является основной причиной их обструкции.

Рестриктивные заболевания легких характеризуются уменьшением объема легочной паренхимы с уменьшением жизненной емкости легких. В эту группу входят интерстициальные болезни легких. В основе рестриктивных легочных заболеваний лежит развитие воспаления и фиброза в интерстициальной ткани респираторных отделов легких, нередко на иммунной основе, ведущее к интерстициальному фиброзу и блоку аэрогематического барьера, что сопровождается клиническими симптомами прогрессирующей дыхательной недостаточности. Большинство легочных заболеваний на поздних стадиях развития имеют как правило одновременно обструктивный и рестриктивный компоненты.

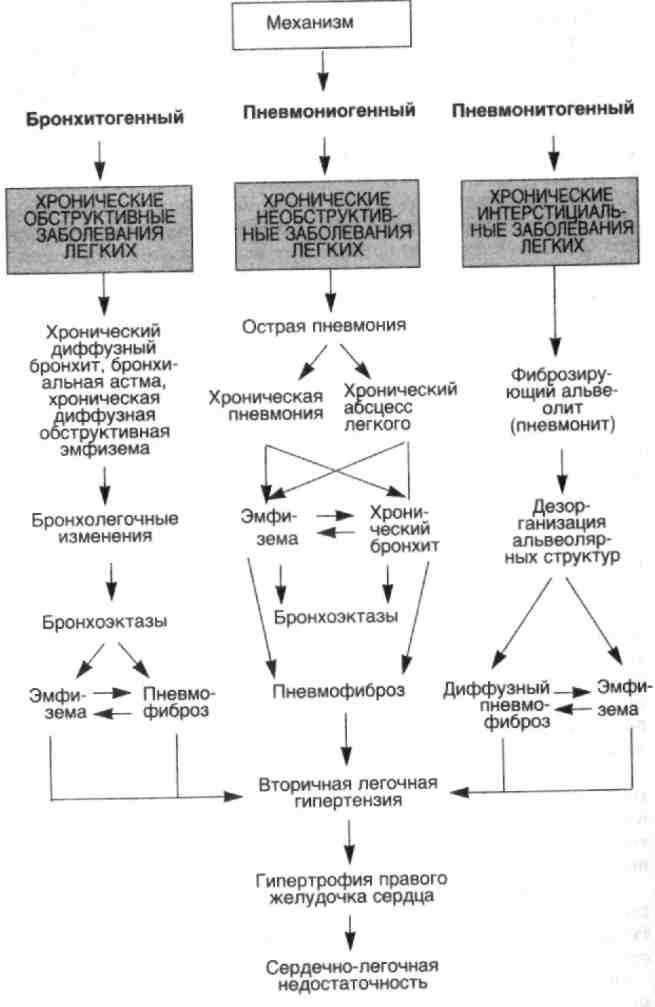

Морфогенез (схема 42). ХНЗЛ развиваются по одному из трех морфогенетических путей: бронхитогенному, пневмониогенному и пневмонитогенному.

Развитие ХНЗЛ по бронхитогенному механизму обусловлено нарушением дренажной функции легких и бронхиальной проходимости. Заболевания, объединяемые на основании данного мор-фогенетического пути, относятся к обструктивным и представлены хроническим бронхитом, бронхоэктатической болезнью, бронхиальной астмой и хронической обструктивной эмфиземой легких.

Пневмониогенный механизм связан с бронхопневмониями, крупозной пневмонией и их осложнениями — острым абсцессом и карнификацией. Развивающиеся в исходе данных осложнений хронический абсцесс и хроническая пневмония имеют выраженный рестриктивный компонент.

Пневмонитогенный механизм определяет развитие хронического воспаления и фиброза на "территории" интерстициальной ткани респираторных отделов легких и встречается при интер-стициальных заболеваниях легких.

В финале все три механизма ХНЗЛ ведут к развитию пнев-москлероза (пневмоцирроза), вторичной легочной гипертензии,

395

396

гипертрофии правого желудочка сердца и легочно-сердечной недостаточности. ХНЗЛ являются фоновыми заболеваниями для развития рака легкого.

В лекции разбираются наиболее часто встречающиеся заболевания всех трех морфогенетических групп.

Хронический бронхит

• Хронический бронхит — заболевание, характеризующееся избыточной продукцией слизи бронхиальными железами, приводящей к появлению продуктивного кашля по меньшей мере в течение 3 мес ежегодно на протяжении 2 лет. Морфологический субстрат хронического бронхита — хроническое воспаление бронхиальной стенки с гиперплазией слизепродуцирующих бокаловидных клеток и слизистых желез, что клинически выражается симптомом выделения мокроты.

Эпидемиология. Хронический бронхит — самое распространенное из ХНЗЛ. Примерно 20 % мужского населения страдают хроническим бронхитом. Однако все большее пристрастие женщин к табакокурению отражается и на росте показателей заболеваемости хроническим бронхитом среди женщин. Хронический бронхит называется в литературе также английской болезнью, поскольку Великобритания является страной с самой высокой заболеваемостью хроническим бронхитом. Общее число страдающих этим заболеванием в Великобритании превышает 10 млн человек. В России отмечается рост смертности от хронического бронхита, которая равна показателям смертности от рака легкого.

Этиология. Факторы риска. Курение — наиболее важный этиологический фактор хронического бронхита. В эксперименте установлено, что табачный дым снижает активность движения ресничек бронхиального эпителия, что приводит к нарушению мукоцилиарного клиренса, повреждению бронхиального покровного эпителия с его плоскоклеточной метаплазией, а затем дис-плазией и развитием рака. Кроме того, табакокурение оказывает ингибирующее действие на активность альвеолярных макрофагов, повреждая тем самым механизмы местной легочной защиты. Вторично гиперплазируются клетки, продуцирующие слизь, принимая на себя основные защитные функции. При этом в одинаковой мере страдают как сами курильщики, так и некурящие люди, их окружающие (пассивное курение).

Атмосферные поллютанты наибольшее значение имеют в развитии хронического бронхита в индустриально развитых, урбанизированных регионах. Обострения хронического бронхита отчетливо связаны с выбросами в атмосферу S02 и N02. Высокая частота хронического бронхита у рабочих, имеющих по роду своей профессиональной деятельности контакт с органическими,

397

минеральными пылями и токсичными газами, доказывает этиологическую роль этих факторов. Обсуждается также этиологическая роль респираторных вирусных инфекций и генетических факторов. Развитие хронического бронхита при наследственных заболеваниях может быть проиллюстрировано синдромом "неподвижных ресничек" — синдром Картагенера, а также хроническим бронхитом у людей, страдающих муковисцидозом.

Патогенез и морфогенез. Пато- и морфогенез хронического бронхита основывается на нарушении дренажной функции прежде всего мелких бронхов в результате длительного воздействия различных этиологических факторов. При этом в стенке бронхов в ответ на повреждение покровного бронхиального эпителия развиваются следующие патологические процессы: хроническое воспаление, патологическая регенерация (метаплазия), адаптивная гиперпродукция слизи слизепродуцирующими бокаловидными клетками и слизистыми железами. В бронхах развивается хроническое катаральное воспаление. Описанные изменения могут ассоциироваться с бронхообструктивными изменениями и астматическим компонентом.

Классификация. Классификация хронического бронхита основывается на трех критериях: наличии бронхиальной обструкции, виде катарального воспаления и распространенности процесса.

По наличию бронхиальной обструкции и виду катарального воспаления выделяют: - Хронический обструктивный простой катаральный бронхит.

-

Хронический обструктивный слизисто-гнойный бронхит.

-

Хронический необструктивный простой катаральный бронхит.

- Хронический необструктивный слизисто-гнойный бронхит.

По распространенности хронический бронхит может быть локальным и диффузным. Локальный хронический бронхит чаще развивается в бронхах II, IV, VIII, IX, X сегментов, особенно правого легкого.

Патологическая анатомия. При хроническом бронхите стенки бронхов становятся утолщенными, окружаются прослойками соединительной ткани, иногда отмечается деформация бронхов. При длительном течении хронического бронхита могут возникать мешотчатые и цилиндрические бронхоэктазы — расширения просветов бронхов. Микроскопические изменения обусловлены развитием в бронхах хронического слизистого или гнойного катарального воспаления с метаплазией покровного эпителия и гиперплазией слизистых желез и бокаловидных клеток. При этом в стенке бронха выражены клеточная воспалительная инфильтрация, разрастание грануляционной ткани, что может приводить к формированию воспалительных полипов слизистой

оболочки бронха, склероз и атрофия мышечного слоя. Гиперпла зия слизистых желез является одним из основных морфолш иче ских признаков хронического бронхита и оценивается обычно с помощью индекса Рейда, равного отношению толщины желез подслизистой основы к толщине всей стенки бронха. В норме этот индекс равен 0,44±0,09, при хроническом бронхите — 0,52±0,08. На уровне мелких бронхов имеет значение оценка гиперплазии бокаловидных клеток бронхиальной выстилки. Следует подчеркнуть, что при хроническом бронхите наиболее выраженные изменения наблюдаются именно в этих отделах.

Осложнениями хронического бронхита нередко бывают бронхопневмонии, формирование очагов ателектаза, обструк-тивной эмфиземы легких, пневмофиброза.