- •Содержание

- •Введение

- •Основные положения, выдвигаемые на защиту:

- •1.2 Факторы, влияющие на кадровый потенциал и методы его оценки

- •1.3 Концепция управления персоналом в сельском хозяйстве

- •2.2 Организационно-экономическая характеристика деятельности тоо «Новокубанское»

- •2.3 Анализ эффективности использования персонала предприятия

- •2.4 Оценка мотивации и стимулирования персонала в тоо «Новокубанское»

- •Эффект от мероприятия → ∆ Прибыль от продаж

- •Заключение

- •Список использованной литературы

- •1 Послание Президента Республики Казахстан н.Назарбаева народу Казахстана от 11 ноября 2014 г. «Нұрлы жол – путь в будущее» //Казахстанская правда.- 2014.- 12 ноября.- с. 1

1.2 Факторы, влияющие на кадровый потенциал и методы его оценки

«Повышение качества кадрового потенциала сельского хозяйства может происходить под влиянием как интенсивных, так и экстенсивных факторов, поэтому возникает возможность классификации по источнику формирования» - отмечает В.И.Герчиков. [5, с. 79]

Интенсивные факторы формирования кадрового потенциала сельского хозяйства связаны с улучшением его качественных параметров: повышением образовательного уровня, профессионального мастерства, улучшением личностных характеристик работников.

Экстенсивные факторы влияют на количественные показатели: численность занятых работников в отрасли, на половозрастную структуру, фонд рабочего времени.

Первую группу факторов В.И.Герчиков называет «наиболее эффективный источник постоянного улучшения качества кадрового потенциала». Однако вторая группа также имеет важное значение, так как перераспределение лиц, высвобождающихся из других отраслей материального производства, контингентов населения, не занятых в общественном производстве, эмигрантов из стран СНГ и эффективность их использования, представляется так же крайне актуальным, причем не только для трудонедостаточных, но и для трудоизбыточных регионов. [5, с. 80; 6, с. 620]

Социально-экономические и социально-психологические факторы производства обусловливают необходимость минимизации размера коллектива. Однако уменьшение его размера ведет к снижению уровня производственной самостоятельности, ухудшению условий эффективного использования техники, ограничению возможности применения групповой работы, усложнению организационного, технического, культурно-бытового обслуживания работников. Эта зависимость обнаруживается, в частности, при анализе эффективности использования техники в механизаторских подразделениях разного размера.

С увеличением размера коллектива растет производительность труда. И это вполне понятно: чем больше размер бригады, тем более благоприятные условия создаются для рациональной организации трудовых процессов, эффективного использования техники и т.д. [5, с. 81; 6, с. 621]

Можно ли пренебречь данными факторами во имя обеспечения наиболее благоприятных социально-психологических условий деятельности коллектива и успешного применения коллективной оплаты труда? Конечно, нет. В границах первичного трудового коллектива осуществляется взаимодействие всех элементов трудовых процессов: земли, техники и рабочей силы. Очевидно, также, что рациональная организация всех трудовых процессов является непременным условием нормального функционирования трудового коллектива.

Основное назначение той или иной организации труда заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для эффективного использования всех элементов трудового процесса и наиболее рационального их взаимодействия. Высокопроизводительное использование земли, техники и рабочей силы, рациональная организация трудовых процессов в границах коллектива является одним из определяющих критериев его дееспособности, оптимальности размера и структуры. Рациональная организация трудовых процессов обеспечивается на основе использования объективных законов и принципов организации труда. Трудовой коллектив не только испытывает на себе их действия, но и выступает тем первичным звеном производства, где реализуются все эти законы и принципы.

Таким образом, с позиции управления персоналом размер коллектива и его структура не могут быть определены произвольно. Просчеты и ошибки на стадии проектирования параметров коллектива нарушат нормальное его функционирование, вызовут аритмию трудовых процессов, сделают невозможным выполнение технологических операций в оптимальные агротехнические сроки и, в конечном счете, приведут к снижению эффективности производства. Поэтому размер и структура коллектива должны быть такими, при которых обеспечивается количественные и качественные пропорции между элементами трудового процесса, их взаимное соответствие, что позволит осуществлять правильную научную организацию управления персоналом в сельском хозяйстве.

Состав трудовых функций, закрепленных за коллективом, оказывает значительное влияние на его дееспособность и результаты производственной деятельности. Во-первых, от сочетания функций в границах коллектива зависит его размер. Дело в том, что рабочий выполняет весьма разнородные механизированные работы, в том числе и в полевой период.

Анализ затрат труда трактористов-машинистов показывает, что на долю полевых работ, связанных с выращиванием и уборкой урожая, приходится не более 40-50 процентов годового рабочего времени. Остальное время механизаторы заняты ремонтом техники, перевозкой грузов, обслуживанием животноводства, выполнение хозяйственных и строительных работ и т.д. Примечательно, что эти функции выполняются не в свободное от полевых работ время, а одновременно. В результате потребность в исполнителях и технических средствах соответственно увеличивается с учетом всего объема механизированных работ. В хозяйствах, где отсутствует специализация и сохраняются многопрофильные подразделения, численность рабочих в них нередко в два и более раз превышает потребность для выполнения полевых работ. Следовательно, регулируя состав закрепляемых за коллективом трудовых функций, можно тем самым увеличивать или уменьшать его параметры.

Во-вторых, чем шире производственная программа коллектива, тем более универсален характер труда исполнителей, разнообразнее выполняемые им трудовые функции. А это значительно затрудняет специализацию рабочих по видам работ. Анализ показывает, что в коллективе с разнообразными функциями возможности для индивидуальной специализации работников значительно меньше, чем в узкоспециализированном подразделении.

В-третьих, от производственной программы коллектива непосредственно зависят объем и состав управленческих функций. Чем уже сфера производственной деятельности, тем меньше круг вопросов, которые приходится решать управленческому персоналу, больше возможностей сосредоточить внимание на основной производственной задаче.

В-четвертых, состав функций непосредственно влияет на занятость работников. Наряду с основными, за коллективом могут закрепляться дополнительные функции, которые обеспечивают более полную и равномерную загрузку техники и рабочих в течение полевого периода или всего года.

Таким образом, состав закрепляемых трудовых функций прямо или опосредованно влияет на организацию самого коллектива, его размер и структуру, а через эти факторы и на результаты производственной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод о том, что рациональное сочетание трудовых функций, закрепляемых за коллективом, является важным условием его эффективного применения.

Исходя из этого, можно сформулировать основные закономерности изменения показателей занятости и производственной самостоятельности, а также условий возникновения связи между ними: чем менее равномерно распределяются затраты труда рабочих в течение полевого периода, тем большая взаимозависимость этих показателей, тем большое практическое значение имеет их взаимное согласование; взаимосвязь показателей производственной самостоятельности и занятости проявляется только в тех случаях, если изменение одного из них влечет за собой изменение размера коллектива по числу работников; между показателями занятости и производственной самостоятельности возникает обратная зависимость лишь при значительной неравномерности в распределении затрат труда в течение полевого периода.

Можно выделить некоторые общие подходы, которыми следует руководствоваться при расчете рационального уровня производственной самостоятельности. Это в первую очередь выделятся работы, приходящиеся на напряженные периоды. Именно в этот момент необходимо разгрузить коллектив, переложив часть нагрузки на привлеченных рабочих, и тем самым уменьшить размер основного коллектива и повысить занятость работников. Из всего комплекса работ следует отобрать те, которые не оказывают существенного влияния на величину урожая, являются одноразовыми и выполняются в течение непродолжительного срока.

Во-вторых, выделяются работы с объемом, не позволяющим в течение всего периода загрузить комплекс машин, конечно, при условии, что сроки выполнения этих работ дают возможность поочередно использовать специальную технику в разных коллективах (сволакивание и скирдование соломы, обработка посевов ядохимикатами и гербицидами).

В-третьих, выделяются механизированные процессы, требующие концентрации техники. Крупногрупповая работа в этом случае обеспечивает эффективное использование транспортных средств, а значит, и механизированных агрегатов, улучшает техническое и бытовое обслуживание, а также соблюдение технологических требований по выполнению некоторых видов работ (уборка урожая различных культур, внесение органических и минеральных удобрений).

В коллективе характер отношений между людьми формируется не только под влиянием общей производственной задачи и функций каждого исполнителя в трудовом процессе, но и в зависимости от индивидуальных психологических и эмоциональных черт работников: симпатий и антипатий друг к другу, мотивов и отношения к труду, то есть межличностные отношения определяются многосложными обстоятельствами.

При организации трудовых коллективов необходимо создавать такие условия, которые будут способствовать формированию благоприятных межличностных отношений, психологического микроклимата

Высокое профессиональное мастерство, образованность и культура становятся все более необходимыми в управлении персоналом в сельскохозяйственном производстве.

Для определения уровня эффективности деятельности руководителя можно выделить руководствующие критерии: экономические, организационно- функциональные и психологические. [7, с. 69]

Тенденции нитрированного подхода к управлению определили одну из главных задач исследования - представить адаптивную систему стилей эффективного управления предприятиями АПК на основе оценки факторов и условий их трансформации во взаимосвязи с современными управленческими технологиями.

В современных условиях возрастание значения субъективного фактора по-новому ставит вопрос о роли функции управления персоналом в повышении эффективности организации. В деятельности организации функции управления персоналом являются наиболее существенными, и воздействует на их функционирование. В эти функции входит тщательный отбор, подбор и оценка персонала в соответствии с требованиями рабочего места, специальное обучение, профессиональная подготовка, непрерывное обучение в соответствии с требованиями нового времени, усиление зависимости оплаты труда и других вознаграждений от результатов труда.

Удовлетворение

интересов и нужд собственного коллектива

и собственных нужд работников организации

Примечание - составлено на основе [8, с. 111]

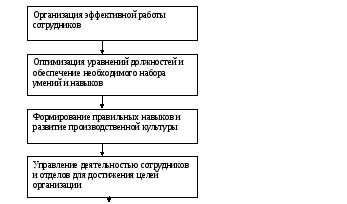

Рисунок 3 - Основные задачи службы управления персоналом

«Управление персоналом ориентировано, прежде всего, на развитие человеческого капитала. Его назначение, в числе других приоритетных стратегических целей организации - реализовать и ключевые цели его кадровой политики».- отмечает Е.В.Маслов. [9, с. 247]

Кадровая служба в современных условиях должна быть организатором и координатором всей работы с кадрами на предприятии. Она призвана выполнять функцию контроля за реализацией кадровой политики в структурных подразделениях, осуществлять надзор за оплатой труда, медицинским обслуживанием работников, социально-психологическим климатом в коллективе, социальной защитой работников. [10, с. 69]

Исходя из вышеперечисленных задач по этапам, можно сделать вывод, что важнейшей задачей службы управления персоналом является обеспечение соответствия качественных и количественных характеристик персонала целям организации, а повышение качества кадрового потенциала сельского хозяйства может происходить под влиянием как интенсивных, так и экстенсивных факторов.

Мы можем сказать, что труд человека в любых, будь это бизнес или какие-то стратегические цели не всегда ценился по достоинству до последнего времени. В современном же менеджменте одним из ведущих направлений можно назвать эффективное функционирование человеческого капитала для того, чтобы повысить производительность и прибыльность на предприятии.

Персонал – это актив, в управлении которым требуется создание довольно сложных механизмов. Это связано с тем, что материальные, финансовые и информационные ресурсы на ряду с человеческими являются важнейшей основой предприятия. Поскольку по своему смыслу они существенно отличаются от остальных ресурсов, им, соответственно, необходимо особое внимание.

Даже процесс внедрения результатов различных инновационных процессов в производство аграрных предприятий требует высокого уровня качества рабочей силы. И они в свою очередь приводит к глубоким изменениям в трудовой деятельности человека.

В кадровый менеджмент на предприятиях сельского хозяйства входит комплекс таких мероприятий как, обеспечение производства необходимой рабочей силой; мотивация работника к эффективной деятельности.

В организации работы отрядов и комплексов немаловажное значение имеет правильный подбор и расстановка кадров. Уровень оснащенности хозяйства техникой и размеры обрабатываемой площади определяют необходимое количество механизаторских кадров для обеспечения эффективного использования машинно-тракторного парка и получения максимального выхода продукции.

Для нормального функционирования хозяйства необходим расчет численности рабочих отдельных структурных элементов подразделения.

Научные исследования и передовой опыт показывают, что при современном уровне средств механизации на каждые 100 га обрабатываемой пашни необходимо иметь 1 — 1,2 единицы механизаторов. При этом в зависимости от организационной формы использования техники 65... 90% должны составлять механизаторы-водители; остальной штат должен быть представлен звеньевыми и начальниками отрядов, рабочими по техническому обслуживанию и ремонту машин и др.

Недостаточная обеспеченность механизаторами приводит к более интенсивному их труду в течение года и особенно в напряженные периоды сельскохозяйственных работ. Поэтому необходима система организационных мероприятий по подготовке и переподготовке механизаторов, обеспечению нормальных условий труда трактористов, соблюдению режима труда и отдыха, организации всех видов обслуживания техники и рабочего персонала, развитию социалистического соревнования и других мероприятий, обеспечивающих закрепление механизаторских кадров в сельском хозяйстве.

В связи с этим необходимо учитывать, что высокопроизводительное использование техники достигается при комплексном решении всех вопросов. В первую очередь, необходимо укомплектовать 2 смены механизаторов на мощных скоростных тракторах К-700, Т-150, Т-150К, Т-4, МТЗ-80. При этом в ряде случаев (особенно на посеве зерновых и пахоте) целесообразно обеспечить двухсменную работу за счет остановки тракторов «Беларусь», ДТ-75, Т-74. Этим можно повысить производительность трактора К-700 на 77 %, Т-4 — на 57 % при практически одинаковом расходе топлива. Когда механизаторов для двухсменной работы мощных тракторов достаточно, использовать тракторы «Беларусь» целесообразно на вывозке удобрений, уборке кормовых культур и других работах.

Необходимо также учитывать, что в определенной мере недостаток в механизаторских кадрах может быть компенсирован заменой старых марок новыми энергонасыщенными тракторами, а также оптимальной их обеспеченностью необходимым набором сельскохозяйственных машин.

При организации широкого внедрения двухсменной работы необходимо учитывать, что количество трактористов при этом вовсе не должно равняться удвоенному числу имеющихся тракторов. Как показывают расчеты и анализ плановых и фактических данных по использованию тракторов в хозяйствах, наибольшая потребность в гусеничных и колесных тракторах во многих зонах не совпадает по времени.

Большая занятость гусеничных тракторов наблюдается весной и осенью, а колесных — летом. Это позволяет колхозам и совхозам так организовать вторую смену, что сменщиков на гусеничных тракторах после выполнения весенних работ переводят в летние месяцы для второй смены на колесные тракторы. В осенний же период они опять участвуют в двухсменной работе на гусеничных тракторах. Таким образом, на 2 трактора (колесный и гусеничный) требуется для организации двухсменной работы не 4, а только 3 тракториста, т. е. 1,5 единицы на машину.

Практика показывает, что для более рационального использования механизаторов, а также увеличения их занятости в течение года следует искать новые формы закрепления техники за ними.

По другому варианту, применяемому в хозяйствах этих районов, выделяют на трех механизаторов пропашной трактор и зерновой комбайн или пропашной и пахотный тракторы, или пахотный трактор и зерновой комбайн. Тогда двое выполняют наиболее срочную работу в две смены на тракторе или комбайне, а третий механизатор работает в одну смену на машине, загрузка которой сравнительно невелика. В условиях недостаточной обеспеченности механизаторскими кадрами более оправдано постоянное закрепление за каждым трактором одного механизатора. Трактористы-сменщики для двухсменной работы привлекаются в напряженные периоды из числа механизаторов, занятых в специализированных бригадах или в других отраслях хозяйства

Нередко для уборки зерновых культур создают уборочно-транспортные комплексы - временные объединения технологических звеньев и отрядов для выполнения работ, составляющих различные, но организационно-взаимосвязанные технологические стадии.