- •Подъемно-транспортные машины

- •Содержание

- •Тема 1. Нагрузки, действующие на гпм (2 ч)

- •1.1. Нагрузка от весовых воздействий

- •1.2. Ветровые нагрузки

- •1.3. Инерционные нагрузки

- •Тема 2. Расчет механизма подъема груза (4 ч)

- •2.1 Задание

- •2.2 Указания к выполнению задания

- •2.3 Контрольные вопросы

- •Тема 3. Расчет крюковой подвески (2 ч)

- •3.1. Устройство подвески

- •3.2 Выбор и проверочные расчеты крюка

- •3.3 Гайка крюка

- •3.4 Упорный подшипник

- •3.5 Траверса крюка

- •3.6 Выбор подшипников блоков

- •Тема 4. Расчет механизмов передвижения гпм (3 ч)

- •Методика расчета

- •4.1. Определение числа ходовых колес тележки

- •4.2. Расчет ходовых колес

- •4.3. Расчет сопротивления передвижению

- •4.4. Выбор электродвигателя и редуктора

- •4.5. Определение тормозного момента

- •4.6. Исходные данные для выполнения работы

- •Тема 5. Расчет механизмов поворота гпм (3 ч)

- •Тема 6. Расчет механизмов подъема стрелы гпм (3 ч)

- •Тема 7. Расчет устойчивости гпм (3 ч)

- •Тема 8. Расчет ленточного конвейера (3 ч)

- •8.1. Устройство конвейера

- •8.2. Нормативные материалы для расчета ленточных конвейеров

- •8.3. Предварительный расчет ленточного конвейера

- •8.4. Проверочный расчет ленточного конвейера

- •Тема 9. Расчет скребкового конвейера (3 ч)

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Нормативные материалы для расчета скребковых конвейеров

- •9.3. Расчет скребковых конвейеров

- •Тема 10. Расчет элеватора (3 ч)

- •10.1. Общие сведения

- •10.2. Нормативные материалы для расчета элеваторов

- •10.3. Предварительный расчет элеватора

- •10.4. Проверочный расчет элеватора

- •Тема 11. Расчет винтового конвейера (3 ч)

- •11.1. Общие сведения

- •11.2. Нормативные материалы для расчета стационарных винтовых конвейеров общего назначения

- •11.3. Расчет винтового конвейера

- •Тема 12. Расчет транспортирующих труб (3 ч)

- •Тема 13. Расчет гидравлического транспорта (3 ч)

- •13.1 Назначение и общее устройство установок гидравлического транспорта

- •13.2 Механическое оборудование установок гидравлического транспорта

- •13.3 Расчет гидротранспортных установок

- •13.3.1 Расчет установок напорного гидротранспорта

- •13.3.2 Расчет установок самотечного гидротранспорта

- •Тема 14. Расчет пневматического транспорта (3 ч)

- •14.1 Назначение и общее устройство установок пневматического транспорта

- •14.2 Механическое оборудование установок пневматического транспорта

- •14.3 Расчет пневмотранспортных установок

- •Тема 15. Расчет и выбор грузоподъемного оборудования и такелажной оснастки (4 ч)

- •15.1 Стальные канаты

- •15.2 Стропы, захваты и траверсы

- •15.3 Вспомогательные механизмы

- •15.4 Грузоподъемные и такелажные приспособления

- •Литература

15.3 Вспомогательные механизмы

Монтажные блоки (блочные обоймы) (рис. 15.6) по назначению делят на грузовые — для подъема или перемещения грузов и отводные — для изменения направления движения каната. В качестве отводных и для перемещения легких грузов используют одноблочные обоймы, а для перемещения тяжелых грузов — многоблочные. Обоймы для подвешивания груза оснащают крюками, грузовыми петлями, скобами и другими устройствами. Отводные блочные обоймы часто изготовляют с откидными щетками для быстрого удаления каната из блока без распасовки полиспаста. Многоблочные — для тяжелых грузов снабжают специальными устройствами для крепления к оборудованию.

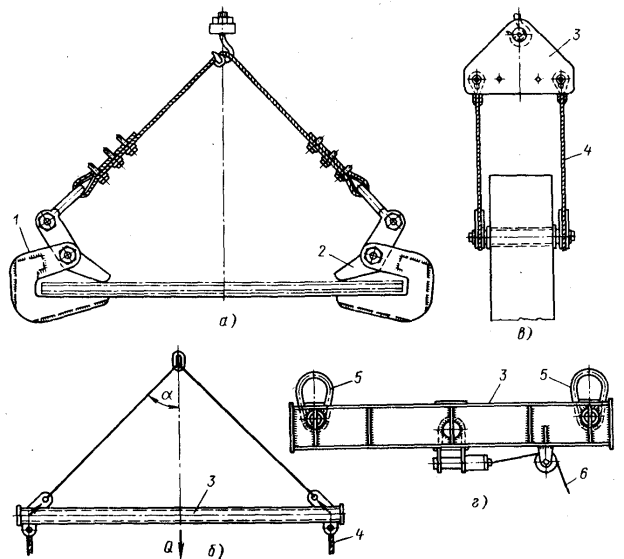

Рисунок 15.5. Захваты и траверсы

а — захват; б — простая траверса; в— траверсный строп; г — балансирная траверса; 1 — скоба; 2 — рычаг; 3 — траверса; 4 — строп; 5 — петля; 6 — канат для расстроповкн снизу

Диаметр D0 канатного блока, измеряемый по осевой линии навитого каната

D0 = ed, (15.3)

где е = 16...30 для блоков грузоподъемных кранов, а для монтажных блоков выбирается по табл. 15.1. Меньшие значения е для монтажных блоков по сравнению с кранами допускаются в связи с редкой и кратковременной работой на них канатов.

Рисунок 15.6. Монтажные блоки:

а — однорольный; б - многорольный; 3 — с откидной щекой; 1 — откидная щека; 2 — шарнир щеки

Монтажные блочные обоймы для полиспастов выбирают по максимальной массе тг(т) поднимаемого груза, отводные — по действующему на них максимальному усилию

Pб

= 2S' (15.4)

(15.4)

где S' — усилие в тяговой ветви каната;

α' — угол между ветвями каната при перегибе.

По найденному усилию Рб определяют грузоподъемность блочной обоймы и подбирают нужный типоразмер [7, прил. VI]. Монтажные блочные обоймы изготовляют грузоподъемностью от 1,25—6,3 т (в одноблочном исполнении) до 630 т при 13 блоках [7, прил. VI].

Полиспасты (рис. 15.7). На монтажных работах применяют преимущественно простые (одинарные) полиспасты с одной тяговой (ходовой) ветвью каната, идущей на лебедку (рис. 15.7, б). При отсутствии инвентарных блоков и лебедок нужной грузоподъемности применяют сдвоенные полиспасты с одним и двумя тяговыми ветвями каната (рис. 15.7, в, г). Полиспасты оснащают канатами при расположении блоков в рабочем положении или плашмя на полу на расстоянии 3—4 м один от другого с последующей установкой в рабочее положение в готовом виде. Канат начинают протягивать с того ролика, с которого сходит тяговая ветвь, идущая к лебедке.

Рисунок 15.7. Монтажные полиспасты:

а — одинарный полиспаст грузоподъемностью 100 т; б — схема запасопки каната, сбегающего с неподвижного блока; в — схема запасовки сдвоенного полиспаста с одной лебедкой; г — то же, с двумя лебедками; I ... V — ветви каната полиспаста; 1 — неподвижный блок; 2 — подвижный блок; 3 — обводной блок; 4 — тяговая ветвь каната; 5 — траверса; 6 — уравнительный блок

Запасовку канатов многонитьевых полиспастов для подъема тяжелых грузов осуществляют с помощью лебедок, талей или легкого вспомогательного каната (диаметром 5—6 мм), который пропускают вручную через ролики блоков, при этом один его конец крепят к концу основного каната, а второй — на барабане лебедки.

В расчет полиспаста входят:

1) определение усилия (кН), действующего на нижнюю (подвижную) блочную обойму

Pп = g(mг + mз)Kн/ (i∙cosβ), (15.5)

где тг, тз —массы груза и грузозахватного устройства (траверсы), т;

Кн — коэффициент неравномерности распределения нагрузки между полиспастами, при двух полиспастах Кн = 1,2 [7];

i —число полиспастов; для одинарного полиспаста i = 1 (см. рис. 15.7, б), для сдвоенных полиспастов i = 2 (см. рис. 15.7, в, г);

β — угол отклонения полиспаста от вертикали (см. рис. 15.9);

выбор верхней и нижней блочной обойм по усилию Рн = КтРп, действующему на верхнюю (неподвижную) обойму (Km = 1,5 при т = 2; Km = 1,25 при т = 4; Km = 1,1 при т ≥ 6, где т — кратность полиспаста);

выбор каната по усилию тяговой ветви (кН), идущей на лебедку

![]() (15.6)

(15.6)

где К — число отклоняющих блочных обойм (блоков);

η1, η2 — КПД блоков, для блоков на подшипниках качения η = 0,98, на подшипниках скольжения η = 0,96;

определение длины каната для оснащения полиспаста

L = iт (l1 + πD0) + l2 + l3, (15.7)

где l1 — длина полиспаста в растянутом виде по осям блоков;

D0 — диаметр канатного блока; l2 — длина каната от точки сбегания каната с полиспаста до барабана лебедки;

L3 = 10 м — расчетный запас длины каната;

определение общей массы грузового полиспаста, т

mг.п = 2mб + Lmк/1000, (15.8)

где тб — масса блочной обоймы, т;

тк — масса 1000 м каната, т;

определение усилия, действующего на крепление верхней блочной обоймы

Рк = Рп + gmг.п + Sп; (15.9)

выбор каната для стропа крепления верхней блочной обоймы по разрывному усилию

Rт = Sв.с/Кз, (15.10)

где Sв.с — усилие в канате стропа верхней блочной обоймы;

Кз — коэффициент запаса прочности каната (см. табл. 15.1).

Лебедки с ручным приводом (ручные) на монтаже применяют редко, лишь при малых перемещениях каната, когда скорость его движения не имеет существенного значения (например, для оттяжки груза, на расчалках), а также для вспомогательных работ, связанных с небольшими перемещениями оборудования. Более широко применяют электрические реверсивные лебедки с жесткой кинематической связью барабана с двигателем посредством зубчатого редуктора и движением груза вследствие принудительного вращения вала двигателя в нужную сторону.

Для уменьшения усилия, отрывающего раму лебедки от основания, канат навивают на барабан снизу, а не сверху. Лебедку устанавливают вне зоны возможного падения поднимаемого груза.

Лебедки выбирают по тяговому усилию каната, наматываемого на барабан, и канатоемкости барабана, определяемой по формуле

Lк = πzn (Dб + dn)/1000 — 2π Dб /1000, (15.11)

где z — число витков каната на рабочей длине L0 барабана, z = L6/t (t — шаг навивки каната);

n – число слоев навивки каната (по паспорту лебедки);

D0, d – диаметры барабана и каната.

Технические характеристики лебедок приведены в [7, прил. VII].

Домкраты (рис. 15.8) при монтаже используют главным образом для установки и выверки механизмов и металлоконструкций. Применение домкратов перспективно в комбинации со специальными многоколесными тележками-тяжеловозами для перемещения станков и других видов оборудования при реконструкции и обновлении производственных фондов промышленных предприятий.

Наиболее широко применяют клиновые, зубчато-реечные и гидравлические домкраты, более ограниченно — винтовые подъемные и распорные и рычажно-реечные. При подъеме оборудования на малую высоту часто используют стальные клинья. Забивая клин с малым углом, можно обеспечить подъем на высоту, измеряемую сотыми долями миллиметра, что важно при выверке оборудования. По способу перемещения клина клиновые домкраты делят на гидравлические и винтовые. Подъем или опускание подъемной плиты обеспечивают перемещением клина в нужном направлении относительно ее нижней наклонной плоскости. Достоинства клиновых домкратов — их малая высота. Так, при грузоподъемности 20 т клиновой домкрат с винтовым перемещением подъемной плиты имеет наименьшую высоту 32 мм, обеспечивает точность подъема 0,1 мм; его масса — 9,2 кг [10].

в)

Рисунок 15.8. Домкраты:

а — клиновой; б — гидравлический; в — схема подъема груза домкратом двойного действия; I—VI — этапы подъема; 1— клин; 2 — подъемная плита; 3 — цилиндр; 4 — поршень; 5 — пружина для возврата (втягивания) поршня в цилиндр; 6 — брусья

Реечные домкраты выпускают грузоподъемностью 3 и 5 т, высотой подъема 400 мм, наименьшей высотой «лапы» 60—67 мм, массой 27 и 32 кг соответственно.

Гидравлические домкраты, наиболее мощные по сравнению с домкратами других типов, имеют грузоподъемность 20—200 т, высоту подъема 60—155 мм, максимальной рабочее давление 32— 42,5 МПа, собственную минимальную высоту 190—330 мм, массу 15,5—209 кг.

Винтовые домкраты, используемые на монтажных работах, имеют следующую характеристику: грузоподъемность 3—20 т, высота подъема 130—350 мм, высота домкрата 300—670 мм, масса 6,2—92 кг.

Простые домкраты обеспечивают перемещение груза только в одном (преимущественно вертикальном) направлении. Для выверки оборудования предпочтительно применение более сложных комбинированных домкратов с вертикальным и горизонтальным ходом (например, гидравлические домкраты конструкции ВНИИМонтажспецстроя).

Ручные и электрические тали. На такелажных работах ручные тали используют при единичных подъемах или установке оборудования в тесных и неудобных местах, где нельзя использовать кран или грузоподъемное средство с электрическим приводом. Ручные тали имеют ограниченный радиус действия вблизи места их закрепления. Шире применяют электрические тали, почти полностью исключающие ручной труд.