Тимофеев 1-3 том / том 3 / 26. КИСТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ / 26.2. СРЕДИННЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ ШЕИ

.doc26.2. СРЕДИННЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ ШЕИ

Срединные кисты и свищи шеи являются эмбриональной дисплазией, связанной с незаращением щито-язычного протока. Поэтому синонимом их является тиреоглоссальные кисты и свищи.

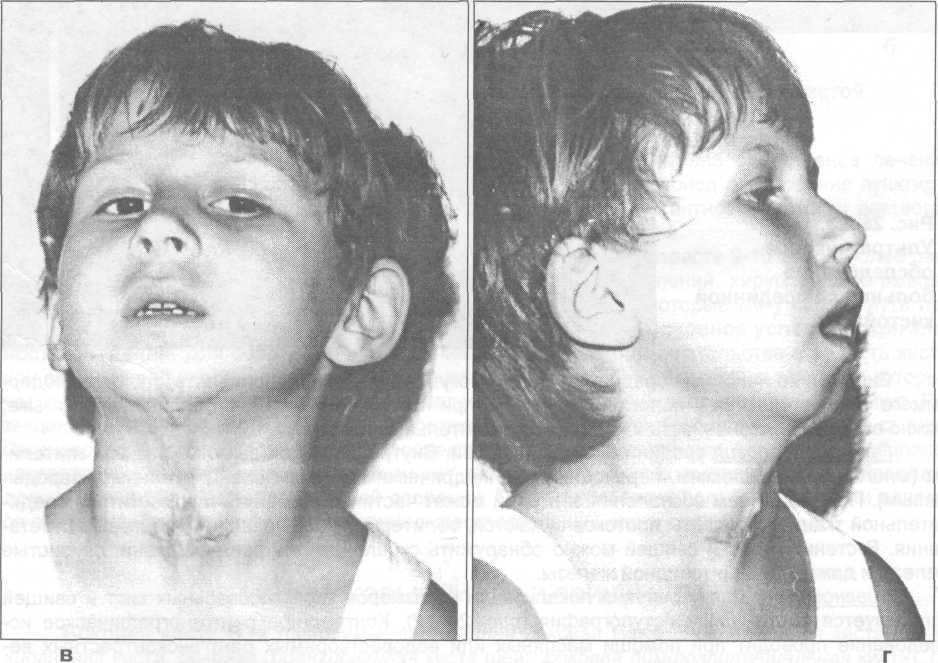

Рис. 26.2.1 Внешний вид больных со срединными свищами шеи. а — у женщины средних лет; б — у ребенка (на коже имеются рубцы после вскрытия гнойников).

Данный патогенез их развития подтверждает тот факт, что срединные кисты и свищи имеют связь с подъязычной костью и слепым отверстием, расположенным в области корня языка. Этот вид врожденных кист и свищей, по нашим наблюдениям, составляет около 7% всех кист мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи. Встречаются чаще у детей и у лиц молодого возраста, но могут выявляться и у людей более старшего возраста (рис. 26.2.1).

С рединные

(тиреоглоссальные) кисты растут

медленно в виде безболезненного

выпячивания округлой формы, которое

обычно располагается по средней линии

в промежутке между подъязычной костью

и верхним краем щитовидного хряща.

Иногда можно встретить тиреоглоссальные

кисты, локализирующиеся в поднижнечелюстной

области, но связанные отростками с

подъязычной костью. В редких случаях

киста располагается за подъязычной

костью в области корня языка. Именуемые

как кисты

корня языка, они

имеют такой же патогенез как и срединные

кисты, т.е. связаны с аномалией развития

щито-язычного протока.

рединные

(тиреоглоссальные) кисты растут

медленно в виде безболезненного

выпячивания округлой формы, которое

обычно располагается по средней линии

в промежутке между подъязычной костью

и верхним краем щитовидного хряща.

Иногда можно встретить тиреоглоссальные

кисты, локализирующиеся в поднижнечелюстной

области, но связанные отростками с

подъязычной костью. В редких случаях

киста располагается за подъязычной

костью в области корня языка. Именуемые

как кисты

корня языка, они

имеют такой же патогенез как и срединные

кисты, т.е. связаны с аномалией развития

щито-язычного протока.

Рис. 26.2.2. Фистулография срединной кисты и свища шеи.

Границы срединной кисты четкие, имеют плотноэластичную или тестоватую консистенцию. Кожа над кистой обычно в цвете не изменена, подвижная. Подвижность самой же кисты ограничена из-за связи ее с подъязычной костью. Поэтому, если срединную кисту удерживать пальцами, то во время глотательных движений она смещается вверх. В некоторых случаях удается прощупать плотный тяж, идущий к подъязычной кости. При пункции кисты можно получить жидкость желтоватого цвета, иногда мутную. В пунктате можно обнаружить наличие клеток многослойного плоского эпителия и лимфоидных элементов. При нагноении кисты получают гной.

Локализуясь в области корня языка киста вызывает затруднение глотания и нарушение речи, а при больших размерах может вызывать нарушения дыхания. Пальпаторно они выявляются в виде округлого флюктуирующего образования с четкими границами, окружающие ткани не изменены. После самопроизвольного или оперативного вскрытия гнойника возникают свищи. После стихания воспалительных явлений свищи обычно закрываются, но затем рецидивируют.

Срединные (тиреоглоссальные) свищи делят на: полные и неполные.

Неполные свищи подразделяются на наружные и внутренние.

Полный срединный свищ начинается (открывается) на передней поверхности шеи по средней линии (может быть смещен от средней линии) между подъязычной костью и щитовидным хрящом, а в некоторых случаях может располагаться на уровне подъязычной кости или яремной вырезки. Внутреннее отверстие полного срединного свища открывается в области слепого отверстия языка. Таким образом, полный свищ начинается на коже шеи, затем направляется к подъязычной кости, проникает через эту кость и между мышцами дна полости рта направляется косо вверх и заканчивается у слепого отверстия в области корня языка.

Н аружный

неполный срединный свищ начинается

(открывается) на коже шеи и доходит

до подъязычной кости слепо в ней

заканчиваясь. Внутренний

неполный срединный свищ шеи

идет от подъязычной кости к слепому

отверстию в области корня языка.

аружный

неполный срединный свищ начинается

(открывается) на коже шеи и доходит

до подъязычной кости слепо в ней

заканчиваясь. Внутренний

неполный срединный свищ шеи

идет от подъязычной кости к слепому

отверстию в области корня языка.

Рис. 26.2.3. Ультразвуковое обследование больной со срединной кистой шеи.

Кожа вокруг наружного свища рубцово изменена, втянута, может быть мацерированная. В подлежащих тканях пальпаторно выявляется плотный тяж, который идет от наружного свищевого отверстия до подъязычной кости. Тяж смещается при глотательных движениях. Свищевое отверстие периодически закрывается, поэтому в области него можно увидеть рубцы. После самопроизвольного или оперативного его раскрытия из свища выделяется гной, а после стихания воспалительных явлений - скудное слизистое или слизисто-гнойное отделяемое.

Внутренние неполные срединные свищи могут себя ничем не проявлять, т.к. отток содержимого осуществляется в полость рта. Только при нарушении оттока, в области корня языка, можно выявить болезненность и наличие воспалительных явлений.

Патоморфология срединных кист и свищей. Внутренний слой выстлан разным эпителием (многослойным плоским, переходным, цилиндрическим, недифференцированным, зародышевым). Под действием воспаления эпителий может частично погибнуть и заместиться соединительной тканью. Просветы протоков сужаются, облитерируются, появляются боковые ответвления. В стенке кисты и свищей можно обнаружить скопление лимфоидной ткани, слизистые железы и даже ткань щитовидной железы.

Диагностика. Для уточнения локализации и размеров тиреоглоссальных кист и свищей используется цисто- или фистулография (рис. 26.2.2). Контрастное рентгенографическое исследование проводят при помощи масляных или водорастворимых рентгеноконтрастных веществ (верографин, урографин и др.). При цистографии вначале пунктируют полость кисты толстой иглой и отсасывают содержимое, а затем через эластичный катетер наполняют ее рентгеноконтрастным веществом и делают рентгенограммы в двух проекциях (передней и боковой). Фистулография выполняется при помощи тупой иглы. Нужно запомнить, что лейкопла-стырные наклейки нельзя использовать для прикрытия места прокола (введения) иглы из-за их рентгеноконтрастности, а следовательно искажения истинной картины патологического очага. Место прокола прикрывают марлевым тампоном и приклеивают его клеолом.

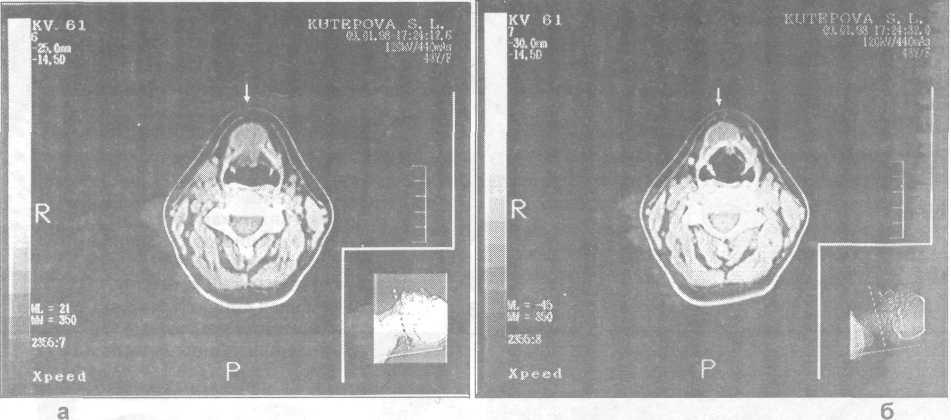

В последние годы все чаще для уточнения диагноза используют ультразвуковое исследование (рис. 26.2.3) и компьютерную томографию шеи (рис. 26.2.4).

Дифференциальную диагностику врожденных срединных (тиреоглоссальных) кист и свищей необходимо проводить со следующими заболеваниями: специфическими воспалительными процессами мягких тканей, хроническими лимфаденитами, дермоидами (эпидермоидами), ранулами, опухолями мягких тканей и щитовидной железы.

Нам приходилось дифференцировать срединную кисту с воздушной кистой шеи. Последняя возникает при повышении внутригортанного давления и слабости мышечного аппарата гортани. При попытке выдохнуть воздух при закрытом рте и сжатых ноздрях происходит повышение внутригортанного давления и воздушная киста увеличивается в размерах, что нехарактерно для срединной кисты. При пункции воздушной кисты получают воздух и киста исчезает на некоторое время.

Рис. 26.2.4 Компьютерная томограмма шеи больной со срединной кистой (а, б — разные уровни срезов).

Лечение срединных кист и свищей хирургическое. Не показано оперативное лечение только в период обострения воспалительного процесса. В этот период образование пунктируют, удаляют гнойно-слизистое содержимое и промывают полость антисептическими растворами. Операцию проводят после ликвидации воспалительных явлений.

Проводить оперативное лечение у детей лучше всего в возрасте 9-10 лет. В более раннем детском возрасте, даже при отсутствии воспалительных явлений, хирургическое вмешательство может быть отложено из-за технических сложностей, которые могут возникнуть при резекции подъязычной кости. Резекция подъязычной кости — основное условие радикальности операции. Для облегчения проведения хирургического вмешательства в полость кисты или свища перед операцией вводят 1-2% спиртовый раствор бриллиантового зеленого, который четко окрашивает оболочку кисты и помогает установить наличие всех ответвлений свища. Резекцию подъязычной кости проводят на протяжении 0,5-1 см (в зависимости от ширины свища). Свищевой ход может проходить в непосредственной близости от надгортанника и черпало-надгортанных связок, травма которых может вызвать острый отек гортани. Причина рецидивов — нерадикальность проведенной операции. Поэтому резекция подъязычной кости является обязательным условием при удалении тиреоглоссальных кист и свищей.