Стоматология детского возраста - Персин9 / Раздел 13. Ортодонтия / 13.06.2. Лечебная гимнастика

.doc13.6.2. Лечебная гимнастика

Лечебная гимнастика является одним из ведущих методов профилактики и лечения аномалий зубочелюстной системы, а также методом реабилитации детей после реконструктивных костных операций на челюстях. Физические упражнения — мощный биологический стимулятор роста кости. Однако лечебный эффект достигается тогда, когда мышечная нагрузка организована в виде физических упражнений и применяется целенаправленно для каждой группы мышц соответственно терапевтическим задачам.

Основные положения лечебной гимнастики разработаны в начале прошлого столетия Роджерсом и заключаются в следующем. При аномалиях зубочелюстной системы нарушается функция определенных групп мышц. Упражнения следует выполнять систематически, регулярно, в пределах физиологических возможностей зубочелюстной системы. Целью лечебной гимнастики у детей следует считать общее лечебное воздействие на функцию мышц зубочелюстной системы путем использования механизмов лечебного действия двигательных упражнений.

Так, В.К. Добровольский выделяет 4 основных физиологических механизма: 1) стимулирующее влияние; 2) воздействие на трофические процессы; 3) формирование компенсаций; 4) нормализацию функций.

Занятия лечебной физкультурой способствуют нормализации общего физического развития организма — улучшению функции внешнего дыхания, деятельности сердечно-сосудистой системы и других систем организма. В скелетных мышцах под влиянием физических упражнений происходит перестройка по типу рабочей гипертрофии. На всех этапах лечения ребенка ставятся задачи восстановления координации функции и биологического равновесия в различных группах мышц, а при необратимых нарушениях — выработки компенсации.

С современных позиций физические упражнения по характеру взаимосвязи двигательной и вегетативной функции условно разделяются на 3 вида: локального, регионального и общего характера.

Лечебная гимнастика, применяемая в профилактике и лечении аномалий развития и деформации челюстных костей, носит локальный характер, если вовлекается в работу не более 1/3 всей мышечной массы человека. Локальные физические упражнения в зависимости от режима мышечного сокращения могут быть статическими и динамическими.

При тренировке мышц особое внимание необходимо обращать на координационные условнорефлекторные отношения мышц-антагонистов. В случае нарушения координационных связей антагонисты могут включаться в работу до расслабления работающей группы мышц. Чем раньше это происходит, тем труднее достичь полного расслабления работающих мышц, тем медленнее движения. Например, при ограниченной подвижности ВНЧС, возникшей в результате костной патологии, на стороне больного сустава резко нарушается работа мышц-антагонистов. Перечисленные функциональные нарушения являются источником развития дополнительных костных деформаций (укорочение мыщелкового отростка, развитие в области угла так называемой шпоры).

Тренировка мышцы или анатомической функционально обусловленной группы мышц способствует улучшению ее функции. Однако чрезмерное растяжение, особенно сопровождающееся болевыми ощущениями, вызывает ответное рефлекторное напряжение мышцы и задерживает сроки лечения.

Занятия с детьми лечебной гимнастикой должны носить игровой характер. Тренировку локальной группы мышц необходимо сочетать с общими физическими упражнениями. Локальные физические упражнения достигаются статическими и динамическими нагрузками, причем статические нагрузки должны предшествовать динамическим. Различные специальные аппараты для тренировки мышц следует использовать разумно, с дозированной нагрузкой на группы мышц без болевых ощущений и значительной мышечной утомляемости.

Лечебную гимнастику необходимо назначать за 1—3 мес до начала ортодонтического лечения, так как применение лечебной нагрузки на зубы, челюстные кости и ВНЧС подготавливает их к восприятию силы ортодонтических аппаратов и предотвращает расхождение между морфологическими процессами в костной ткани, с одной стороны, и возникающей нагрузкой — с другой.

Чаще лечебную гимнастику применяют в сочетании с аппаратурным лечением аномалий развития и патологии зубных рядов и окклюзии. Она является также одним из ведущих методов реабилитации детей в процессе ортодонтического лечения и после костных реконструктивных операций на челюстях.

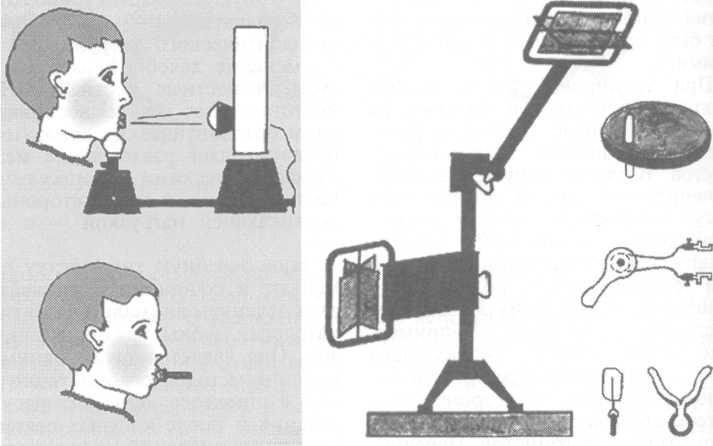

В настоящее время разработаны специальные

упражнения для различных мышечных

групп (жевательных, мимических,

глотки, языка, щек, губ), которые назначают

детям при различных видах костных

деформаций (рис. 13.56). Упражнения для

мышц, выдвигающих нижнюю челюсть:

статическое — выдвижение нижней

челюсти и ее удержание до появления

чувства утомления (тест); динамическое

— попеременное выдвижение нижней

челюсти. Упражнения для мышц,

поднимающих нижнюю челюсть: статическое

— максимальное волевое смыкание

зубных рядов; динамическое —

попеременное смыкание зубных рядов.

настоящее время разработаны специальные

упражнения для различных мышечных

групп (жевательных, мимических,

глотки, языка, щек, губ), которые назначают

детям при различных видах костных

деформаций (рис. 13.56). Упражнения для

мышц, выдвигающих нижнюю челюсть:

статическое — выдвижение нижней

челюсти и ее удержание до появления

чувства утомления (тест); динамическое

— попеременное выдвижение нижней

челюсти. Упражнения для мышц,

поднимающих нижнюю челюсть: статическое

— максимальное волевое смыкание

зубных рядов; динамическое —

попеременное смыкание зубных рядов.

Рис. 13.56. Упражнения для тренировки круго-вой мышцы рта и при-способления для их вы-полнения.

Показания к оперативному вмешательству в период прикуса молочных зубов ограничены. Если на панорамной рентгенограмме определяется отсутствие костной ткани в виде узкой полоски между корнями верхних центральных резцов, что является признаком вплетения волокон уздечки верхней губы в срединный небный шов, наличие диастемы подтверждается. В этом случае рекомендуется перемещать уздечку верхней губы.