- •1.2 Связь между γ-полем и Zэфф среды

- •1.3 Оптимальные условия применения ггм-с

- •1.6 Инверсионные зонды

- •1.7 Двойной инверсионный зонд

- •1.8 Взаимодействие гамма-излучения с горными породами и рудами.

- •1.9 Особенности взаимодействия гамма-квантов

- •2.2 Спектрометрия γ-излучения в ггм-с

- •2.3 Влияние структуры руд, содержащих тяжелые элементы

- •2.4 Глубинность ггм-с

- •2.5 Глубинность зондов ггм-с

- •2.6 Аппаратура ггм-с

- •3 Области применения метода

1.6 Инверсионные зонды

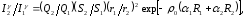

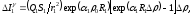

Основными помехами при использовании ГГМ-С являются изменения плотности пород и колебания мощности промежуточной зоны малой плотности (воздушный промежуток или слой бурового раствора). Теория инверсии полей вторичных излучений в приближении однократного взаимодействия. Положение точки инверсии для однородной среды можно найти из выражения (1.2):

|

|

(1.6) |

где Rμ — длина инверсионного зонда.

Из формулы (1.6) следует, что длина инверсионного зонда зависит от типа источника, вещественного состава и плотности пород. Эти закономерности сохраняются и для поля многократно рассеянного γ-излучения. Например, для 137Cs (при Zэфф=10÷15) Хmax = 13 г/см2, а для 60Со Хmax = 18 г/см2 и так далее.

Экспериментальные исследования зависимости рассеянного γ-излучения от плотности среды показали, что существует не точка, а область инверсии, соответствующая широкому максимуму. Например, при Zэфф = 10÷15 область инверсии равна 10—16 г/см2 для 75Se, 12—18 г/см2 для 137Cs, 14—28 г/см2 для 60Со. Область Хmax смещается в сторону меньших значений X при уменьшении энергии γ-излучения источника и увеличении Zэфф пород и руд. Если выбрать длину зонда так, что рабочая точка ρR будет в средней части инверсионной области, такой зонд будет нечувствителен к изменениям плотности на ±20—30%. Кроме того, инверсионный зонд не реагирует на изменения в широких пределах мощности промежуточной зоны (таблица-1.1).

Положение точки инверсии зависимости Iγ от мощности h воздушной промежуточной зоны изучено теоретически для полей однократно рассеянного излучения и экспериментально. Результаты экспериментов, выполненных с источниками 60Co и 137Cs на средах, имеющих плотность примерно 1,5—2,5 г/см3, приведены в таблице-1.1.

Таблица-1.1

Изменение интенсивности Iγ рассеянного γ-излучения в зависимости от воздушного зазора

|

ρR, г/см2 |

Воздушной зазор, мм |

ρR, г/см2 |

Воздушной зазор, мм |

||||||

|

0 |

6 |

30 |

|

0 |

6 |

30 |

|||

|

Источник 137Cs |

Источник 60Co |

||||||||

|

10 |

1,00 |

0,89 |

0,30 |

16 |

1,00 |

1,09 |

0,96 |

||

|

12 |

1,00 |

1,03 |

0,95 |

32 |

1,00 |

1,18 |

1,86 |

||

|

24 |

1,00 |

1,15 |

2,10 |

|

|

|

|

||

Как и следовало ожидать, для зондов, рабочая точка которых при h=0 лежит в заинверсионной области (ρR>Xmax), наблюдается рост Iγ при увеличении h с последующим переходом через максимум.

Теоретический расчет дает следующий результат для воздушной промежуточной зоны h:

|

|

(1.7) |

где Rh—длина инверсионного зонда, соизмеримого с мощностью зоны h.

1.7 Двойной инверсионный зонд

Кроме инверсионного зонда с одним источником γ-излучения и рабочей точкой в области инверсии можно использовать зонд с двумя и более источниками. При этом хотя бы один из зондов, входящих в сложный инверсионный зонд, должен иметь Ri < Rμ, а остальные — Rf > Rμ или наоборот. В сложном инверсионном зонде используется одновременное действие доинверсионной и заинверсионной областей, компенсирующее изменения плотности пород и мощности промежуточной зоны.

Теория сложных зондов. Условие нечувствительности сложного зонда гамма-гамма-метода к плотности (и промежуточной зоне) можно выразить следующим образом:

|

|

(n = 1, …, N), |

(1.8) |

где

N

— число простых зондов, входящих в

сложный зонд;

— интенсивность рассеянного γ-излучения,

регистрируемая n-м

зондом; ρ — плотность; Δρ = ρ – ρ0

— интервал компенсации плотности.

Очевидно, чтобы удовлетворить условию

(1.8), необходимо среди N зондов иметь как

доинверсионные (ΔIγ

> 0), так и заинверсионные (ΔIγ

< 0). В частности, если сложный зонд

состоит из двух зондов различной длины

(Ri

и R2),

то один зонд должен быть доинверсионным,

а второй — заинверсионным, и в этом

случае основное условие будет:

— интенсивность рассеянного γ-излучения,

регистрируемая n-м

зондом; ρ — плотность; Δρ = ρ – ρ0

— интервал компенсации плотности.

Очевидно, чтобы удовлетворить условию

(1.8), необходимо среди N зондов иметь как

доинверсионные (ΔIγ

> 0), так и заинверсионные (ΔIγ

< 0). В частности, если сложный зонд

состоит из двух зондов различной длины

(Ri

и R2),

то один зонд должен быть доинверсионным,

а второй — заинверсионным, и в этом

случае основное условие будет:

|

|

(1.9) |

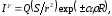

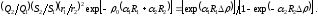

Зависимость рассеянного γ-излучения от плотности в достаточно широких диапазонах изменения плотности можно выразить следующей эмпирической формулой:

|

|

(1.10) |

где Q и α имеют постоянные значения для конкретного зонда (для доинверсионного зонда коэффициент α берется со знаком плюс, а для заинверсионного—со знаком минус); S — мощность источника γ-излучения; г — расстояние между центрами источника и детектора; R — длина зонда.

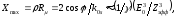

Приращение интенсивности рассеянного у-излучения для доинвер-сионного зонда

|

|

(1.11) |

а для заинверсионного –

|

|

(1.12) |

Используя основное условие (1.9), получаем следующую связь между параметрами двойного инверсионного зонда:

|

|

(1.13) |

Анализ формулы (1.13) показывает, что в инверсионном зонде существует определенное соотношение между мощностью Q источников γ-излучения, длинами R зондов и расстояниями r от центра источника до центра детектора.

Чтобы оценить степень компенсации плотностных помех и выбрать оптимальные параметры инверсионного зонда, необходимо знать зависимость (3.10) для конкретных условий. На рисунке-1.2 показаны поля рассеянного γ-излучения источников 75Se, 137Cs и 60Со, используемых при опробовании руд тяжелых (Z > 50) элементов. В доинверсионной области зависимость рассеянного γ-излучения от плотности установлена расчетом; она оказалась близкой для разных источников и поэтому представлена одним графиком; в заинверсионной области γ-поля установлены экспериментально, причем расчеты в доинверсионной области и эксперименты в заинверсионной согласованы между собой.

Рисунок-1.2 – Поля рассеянного γ-излучения для доинверсионных и заинверсионных зондов

Длину доинверсионного зонда для трех рассматриваемых типов источников можно выбрать в диапазоне

|

|

(1.14) |

а длина заинверсионного зонда должна быть

|

|

(1.15) |

Соотношение

определяется выражением

определяется выражением

|

|

(1.16) |

то

есть зависит от параметров инверсионного

зонда и компенсируемого значения

плотности. В таблице-1.2 показаны значения

для некоторых зондов.

для некоторых зондов.

Чувствительность двойных инверсионных зондов близка к чувствительности одиночных инверсионных зондов и не меняется при изменении длин зондов.

Таблица 1.2

Характеристики двойного инверсионного зонда с источником 137Cs [кристалл Nal(Tl) размером 30x20 мм]

|

Зонд |

|

S2/S1 |

|

|

|

ρ=2,0 г/см3 |

ρ=3,0 г/см3 |

|||

|

R1 = 2см R2 = 20см |

5,05 S1 |

88 |

0,24 |

0,07 |

|

R1 = 2см R2 = 10см |

5,05 S1 |

12 |

0,39 |

0,20 |

|

R1 = 2 см R2 = 6см |

5,05 S1 |

5,3 |

0,69 |

0,46 |

|

R1 = 0,2см R2 = 20см |

270 S1 |

4,7·103 |

0,73 |

0,13 |

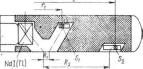

Конструкция двойного инверсионного зонда. Примерная конструкция двойного зонда показана на рисунке-1.3. Ее особенностью является воздушный промежуток между кожухом и свинцовым экраном, разделяющим детектор и источник в доинверсионном зонде. Благодаря такой конструкции эффективная длина зонда R1 близка к расстоянию между центрами коллимационных каналов, а расстояние между источником и детектором (r1) и толщина свинцового экрана значительно больше R1, что обеспечивает поглощение первичного излучения источника.

Рисунок-1.3 – Двойной инверсионный зонд

Кроме 2 π-зонда целесообразно применять двойные 4 π-зонды для каротажа сухих подземных скважин малого диаметра. Примером является двойной зонд, в котором источники (75Se) имели активность 0,25 и 2,5 мКи, а длина зондов составляла 1,9 и 19,0 см (по А. Ю. Большакову, А. П. Очкуру). Зонд был нечувствителен к изменению диаметра скважины в пределах от 40 до 230 мм и плотности пород от 1,5 до 3,0 г/см3.

г/см2,

г/см2, г/см2

г/см2