- •1 Физические предпосылки применения метода гм

- •1.1 Физические основы гамма-метода

- •Зондовые установки и аппаратура

- •Аппаратура гм

- •2.2 Детекторы гамма излучения

- •2.2.1 Ионизационные газонаполненные детекторы (ионизационная камера, пропорциональный счетчик, счетчик Гейгера—Мюллера)

- •2.2.2 Полупроводниковые детекторы (ппд)

- •2.2.3 Детекторы излучения на основе метода параллельной регистрации (позиционно-чувствительные и мозаичные детекторы)

- •3.1 Работа с радиоактивными изотопами

- •3.1.1 Газообразные радиоактивные изотопы

- •3.1.2 Жидкие радиоактивные изотопы

- •3.1.3 Твердые изотопы

- •3.1.4 Радиоактивный инжектор

- •4.1 Выделение полезных ископаемых

- •4.2 Корреляция

- •4.3 Оценка глинистости

-

Зондовые установки и аппаратура

-

Аппаратура гм

Для исследования разрезов скважин методами радиометрии применяется одноканальная и двухканальная аппаратура. Двухканальная аппаратура позволяет регистрировать одновременно по две кривые — ГМ и ИГМ, ГМ и ННМ-Т или ГМ и ННМ-НТ, одноканальная — только кривую гамма-метода.

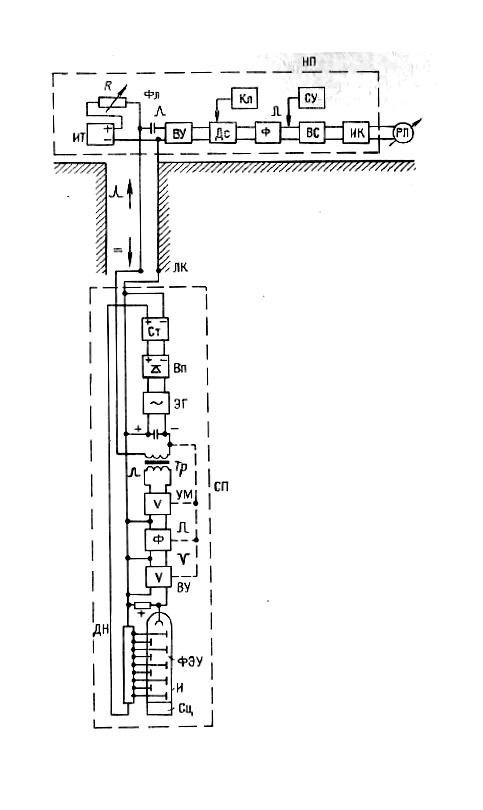

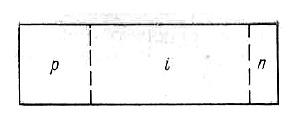

Одноканальная аппаратура гамма-метода (ГМ) состоит из скважинного прибора, соединенного через электрическую линию геофизического кабеля с наземной панелью и источником питания (рис. 1).

Электронная схема скважинного прибора находится в стальной гильзе. Источником высокого напряжения служит высоковольтный генератор, который состоит из электронного генератора, повышающего трансформатора, выпрямителя и стабилизатора. Стабилизированное высокое напряжение постоянного тока подается на индикатор.

Импульсы тока, возникающие в датчике при регистрации гамма-квантов, подаются на выходной усилитель и формирователь, позволяющие повысить их уровень до величины, обеспечивающей возможность падежной передачи по линии кабеля к наземной панели. Передача импульсов от скважинного прибора на вход наземной панели и питание электронной схемы скважинного прибора осуществляются по одной и той же линии кабеля. Для разделения импульсов и постоянного тока питания скважинного прибора используются фильтры.

Импульсы, пришедшие по кабелю до наземной панели и отфильтрованные, дополнительно усиливаются и подаются на дискриминатор, который из поступающих и усиленных импульсов отбираешь только те, амплитуда которых превышает заданное значение порога срабатывания дискриминатора. Регулирование уровня дискриминации сигналов обеспечивает регистрацию гамма-квантов от какой-то выбранной энергии и выше.

Отобранные дискриминатором импульсы поступают на формирователь, где они стандартизуются по амплитуде и длительности, а затем подаются на интегрирующий контур. Интегрирующий контур преобразует последовательные импульсы тока, пропорциональные скорости счета, в постоянный ток, который фиксируется регистрирующим прибором. Предусматривается также возможность вести счет числа импульсов электромеханическим счетчиком или декатронами.

СП — скважинный прибор: И — сцинтилляционный индикатор гамма-квантов; Сц — сцинтиллятор; ФЭУ — фотоэлектронный умножитель; ДН — делитель напряжения; ВУ — входной усилитель; УМ — усилитель мощности; Тр —- выходной трансформатор; Эг — электронный генератор; Вп— выпрямитель высокого напряжения; Ст — стабилизатор высокого напряжения; ЛК —линия кабеля;НП — наземная панель: ИТ—источник тока; R — резистор регулировки тока питания СП; Фл — фильтр: ВУ — входной усилитель; Дс — дискриминатор; Ф — формирователь импульсов: ВС.— выходная ступень: ИК — интегрирующий контур; Кл — калибратор; СУ — счетное устройство: РП — регистрируемый прибор

Рисунок 1 – Блок-схема одноканальной аппаратуры гамма-метода со сцинтилляционным счетчиком

В наземной радиометрической панели имеется калибратор— устройство, позволяющее подавать на вход измерительного канала панели импульсы с заданной скоростью счета. Калибратор используется для установления масштаба записи кривой ГМ (в импульсах в минуту на сантиметр шкалы или в других единицах).

В скважинной аппаратуре в качестве датчиков могут, быть использованы газоразрядные, сцинтилляционные и полупроводниковые счетчики.

Газоразрядные счетчики. Газоразрядный счетчик представляет собой газонаполненный прибор, поставленный в режим работы и обеспечивающий регистрацию интенсивности ядерных частиц по возникновению газового разряда. Газовым разрядом называют явление протекания ионизационного тока через газы.

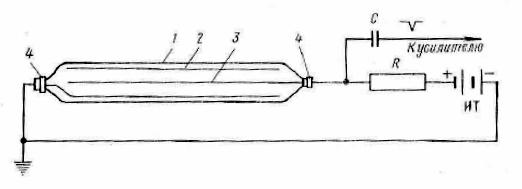

Газоразрядный счетчик — это своеобразный конденсатор. Одним электродом (анодом) в нем служит тонкая нить из вольфрама, железа или другого металла диаметром 0,1—0,5 мм, натянутая вдоль осп стеклянного цилиндра диаметром 1—3 см, вторым электродом (катодом) является внутреннее металлическое покрытие этого цилиндра (рис. 2). Роль диэлектрика выполняет смесь газов, заполняющая под давлением 1,33-104 Па

1 – стеклянный баллон, 2 – металлический цилиндр или металлическое покрытие (катод), 3 – нить (анод), 4 – контакты и изоляторы, С – емкость, R – сопротивление, ИТ – источник постоянного тока

Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства и включения газоразрядных счетчиков

пространство между электродами. К электродам приложена достаточно высокая разность потенциалов электрического поля.

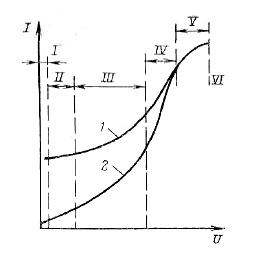

Образование ионов и электронов в заполняющем газе происходит под действием попавших в счетчик движущихся ядерных частиц или квантов электромагнитных излучений. В общем случае величина тока в газе, хотя и зависит от приложенного к счетчику напряжения (рис. 3), но не пропорциональна ему. Сложная зависимость силы тока от напряжения связана с особенностью физических процессов, протекающих в газе при движении ионов в межэлектродном пространстве.

На графике зависимости силы тока в газе от приложенного напряжения (вольтамперная характеристика) в газоразрядном счетчике выделяют шесть областей (см. рис. 3): I — действия закона Ома, II — ионизационной камеры (тока насыщения), III — пропорциональности, IV — ограниченной пропорциональности, V — Гейгера—Мюллера, VI — самостоятельных разрядов (непрерывного счета). Областью Гейгера — Мюллера называется область, где импульс тока на выходе индикатора зависит лишь от напряжения на нем, но не зависит от первичного заряда.

1 — для альфа-частицы; 2 — для бета-частицы

Рисунок 3 - Графики зависимости амплитуды импульса I в газоразрядных счетчиках от величины приложенного напряжения.

Для регистрации гамма-квантов в радиометрии скважин используют газоразрядные счетчики, работающие в области Гейгера — Мюллера, не чувствительной к интенсивности первичной ионизации исследуемых частиц. Счетчики, работающие в таком режиме, называются счетчиками Гейгера — Мюллера. Их особенностью является большая величина выходного сигнала, достигающая единиц и даже первых десятков вольт, и, как следствие, простота последующей измерительной схемы аппаратуры.

В области Гейгера — Мюллера напряжение на электродах не так велико, чтобы происходил разряд самостоятельно. Необходим внешний ионизатор — воздействие реактивного излучения (гамма-кванта), создающего первичную ионизацию (хотя бы одну пару ионов), из которых развивается первая лавина ионов — начало непрерывного (сплошного) разряда. Самостоятельный разряд поддерживается в счетчике Гейгера — Мюллера следующими двумя процессами: 1) молекулы, возбужденные соударениями, освобождаются от избыточной энергии, испуская фотоны ультрафиолетового излучения, и переходят в нормальное состояние; фотоны поглощаются практически по всей поверхности катода и благодаря фотоэффекту вырывают из него электроны, которые, в свою очередь, создают за счет ударной ионизации новые лавины ионов уже во всем межэлектродном пространстве счетчика; 2) положительные ионы при таких высоких напряжениях приобретают настолько большую кинетическую энергию, что выбивают из катода свободные электроны. Коэффициент газового усиления в счетчиках Гейгера — Мюллера достигает 108—109, увеличиваясь с повышением напряжения питания электродов.

Ионизирующая частица, попадая в счетчик режима непрерывного разряда, не может заметно изменить силу тока и, следовательно, не будет зарегистрирована, поэтому необходимо автоматически гасить разряд в счетчике, т. е. подготовить его к регистрации новой частицы.

Существуют два основных способа гашения разряда: 1) с применением гасящих радиотехнических схем; 2) с заполнением счетчиков подобранными смесями газов. В соответствии с этим в первом случае счетчики называются несамогасящимися, во втором — самогасящимися.

В аппаратуре, применяющейся для радиометрии скважин, используются самогасящиеся счетчики, которые обладают рядом преимуществ (быстрота действия, упрощенная схема включения и др.). Чтобы сделать счетчик самогасящимся, следует устранить вырывание электронов из катода при поглощении им ультрафиолетового излучения, так как вырывание является главной причиной образования непрерывного разряда. Для этого к обычному наполнителю — одноатомному газу (например, аргону) следует добавить до 10 % газа или паров многоатомных молекул некоторых веществ (этиловый спирт, метан, гептан, хлор и др.). Образующиеся фотоны будут полностью поглощаться многоатомными молекулами на расстоянии 1 — 2 мм от места их возникновения и не смогут, поэтому долететь до катода и вызвать заметный фотоэффект. При этом многоатомные молекулы либо ионизируются, либо распадаются на нейтральные части. Вместе с тем многоатомные молекулы обладают связанными электронами и легко отдают их положительным ионам аргона при столкновениях, и к катоду подходят лишь тяжелые, с малой кинетической энергией положительные ноны многоатомных органических молекул, которые там нейтрализуются.

Отечественная промышленность выпускает высоковольтные газоразрядные счетчики, наполненные аргоном или пеоном с теми или иными примесями многоатомных газов (изопентан).

Материал катода зависит от конкретной задачи: для регистрации мягкого гамма-излучения лучше применять счетчики типа ВС с вольфрамовым катодом, жесткого гамма-излучения— счетчики типа МС, ГС с медным и графитовым катодами.

Основные преимущества газоразрядных счетчиков: 1) стабильность работы в большом диапазоне изменения температуры (от —55 до -i-300°C); 2) необязательность постоянства напряжения питания; 3) повышенная чувствительность к жесткому гамма-излучению при решении некоторых геолого-промысловых задач.

К недостаткам газоразрядных счетчиков относятся: 1) высокое рабочее напряжение питания (700—1600 В); 2) ограниченный срок службы вследствие диссоциации многоатомных молекул; 3) низкая максимальная скорость счета.

В этом отношении счетчики с галогенным заполнителем (неон с небольшой добавкой аргона и одного из галогенов — хлора или брома — до 5%) выгодно отличаются от высоковольтных. Они не боятся перегрузки, имеют высокую скорость счета (до 105 имп/мин), практически неограниченный срок службы, низкое рабочее напряжение (360—400 В). Недостатком их являются значительный наклон рабочего плато (около 0,125 % На 1 В) и большое время развития разряда (порядка Ю-5 с).

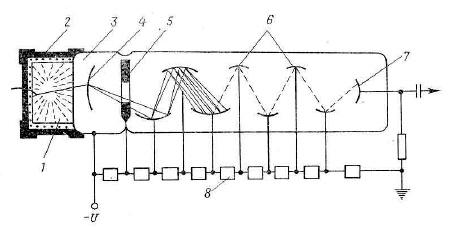

Сцинтилляционные счетчики. Сцинтилляционный счетчик (рис. 4) имеет два основных элемента: сцинтиллятор, реагирующий на ядерное излучение вспышки света, и фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), преобразующий эти слабые вспышки света в электрические импульсы и усиливающий последние в миллионы раз.

Сцинтилляторы (люминофоры) работают следующим образом. Гамма-квант, попадая в сцинтиллятор, взаимодействует с его атомами (фотоэффект и комптонэффект, образование электронно-позитронных пар), что приводит к возникновению свободных зарядов (электронов и позитронов).

1— сцинтиллятор (люминофор); 2 — отражатель: 3 — ФЭУ; 4 — фотокатод: 5 — фокусирующий динод; 6 — диноды; 7 — собирающий электрод (анод); 8 — делитель напряжения

Рисунок 4 - Принципиальная схема сцинтилляционного счетчика

Этим зарядам передается либо вся энергия кванта (фотоэффект), либо часть се (комптоп-эффект, образование пар). Энергия свободных зарядов расходуется на ионизацию и возбуждение атомов сцинтиллятора. При переходе из возбужденного состояния в основное атомы сцинтиллятора теряют энергию, полученную при возбуждении, в виде электромагнитных колебаний (световых фотонов) — люминесценции.

Различают два вида люминесценции: флуоресценцию, когда свечение атома происходит почти мгновенно после возбуждения (10-9— 10"7 с), и фосфоресценцию, когда возбужденные молекулы находятся в нестабильном состоянии неопределенное время. Для сцинтилляционных счетчиков пригодны люминофоры, обладающие флуоресценцией, т. е. коротким временем высвечивания.

Образовавшиеся фотоны света в результате взаимодействия ядерных частиц или гамма-квантов со сцинтиллятором разлетаются во все стороны, частично поглощаясь в толще кристалла сцинтиллятора. В связи с этим только часть фотонов попадает па фотоумножитель, и форма спектра световых фотонов, выходящих из сцинтиллятора, отличается от формы спектра образующих фотонов. Для увеличения числа фотонов, достигающих катода, стенки сцинтиллятора, кроме той, которая контактирует с фотокатодом, покрываются фотоотражающим слоем. Хорошие результаты можно получить, поместив кристалл сцинтиллятора в порошок магнезии. Важной особенностью сцинтилляторов является также линейная зависимость их эффективности от энергии исследуемых частиц, что позволяет применять их также при спектроскопических исследованиях естественного и искусственного гамма-излучения.

Из многочисленных сцинтилляторов наиболее часто применяются монокристаллы йодистого натрия Nal (Т1), йодистого калия KI (Т1), йодистого цезия Csl (Т1), активированные таллием Т1 с целью создания в решетках неорганических кристаллов дополнительных центров люминесценции, а также пластмассовые сцинтилляторы. При радиометрии скважин для регистрации гамма-излучения чаще всего используются монокристаллы Nal (TI), которые характеризуются наиболее высокой эффективностью счета. Их основной недостаток — высокая гигроскопичность. В случае попадания в кристалл влаги он мутнеет и, следовательно, его эксплуатационные характеристики снижаются. От этого недостатка свободны кристаллы Csl (Т1), однако они отличаются меньшей, чем у кристаллов Nal (Т1), разрешающей способностью и пониженным световым выходом. Кристаллы KI (Т1) из-за повышенного собственного фона гамма-излучения, обусловленного присутствием в них изотопа 40К, при радиометрических исследованиях скважин применяются редко.

Пластмассовые люминофоры типа Р-терфинила можно изготовить сколь угодно больших объемов, но они имеют низкую плотность и малый средний атомный помер, а следовательно, пониженную эффективность.

Фотоэлектрический умножитель — устройство (см. рис. 4), соединяющее в себе фотоэлемент и электронный усилитель, действие которого основано на явлении вторичной электронной эмиссии. Фотоны из сцинтиллятора попадают на фотокатод ФЭУ.

Электроны, вылетающие из фотокатода, ускоряются электрическим полем и через диафрагму устремляются на первый электрод (динод) умножителя. Вследствие вторичной эмиссии каждый упавший электрон выбивает из диода несколько вторичных электронов, число которых зависит от приложенной между электродами разности потенциалов. Эти электроны, находясь в поле притяжения второго динода, также ускоряются и вызывают вторичную электронную эмиссию на следующем диноде. Таким образом, происходит скачкообразное увеличение числа электронов на каждом диноде фотоэлектрического умножителя. Последним электродом в этой цепи служит анод, который для устранения ненужной теперь вторичной эмиссии электронов иногда выполняется в виде сетки и окружается экраном, соединенным с предпоследним электродом. Число динодов определяет полное усиление электронов фотоумножителя и у современных фотоумножителей колеблется от 8 до 14.

Разрешающее время сцинтилляционных счетчиков зависит от длительности сцинтилляции, а также разброса времен пролета электронных групп через умножитель и составляет до Ю-9 с.

В зависимости от назначения фотоумножители можно подразделять на две группы: 1) фотоумножители для интегрального счета сцинтилляций с целью определения ядерных частиц или гамма-квантов; 2) спектрометрические фотоумножители для амплитудного анализа импульсов сцинтилляций с целью определения энергии гамма-квантов.

К фотоумножителям первой группы предъявляются следующие требования: достаточно высокая чувствительность фотокатода, большая величина отношения сигнал/шум и малое разрешающее время. Спектрометрические фотоумножители должны обладать хорошим амплитудным разрешением и стабильностью работы во времени.

Основные преимущества сцинтилляционных счетчиков: 1) высокая чувствительность (эффективность), в том числе к гамма-лучам; 2) большая разрешающая способность (τсч~ 10-9 с); 3) способность различать частицы по их энергии и измерять ее, т. е. проводить спектрометрию радиоактивных излучений. Таким образом, сцинтилляционные счетчики, соединяя в себе положительные качества пропорционального счетчика и счетчика Гейгера — Мюллера, обладают более высокими эффективностью и разрешающей способностью.

Недостатки сцинтилляционных счетчиков: 1) высокая чувствительность к изменению температуры окружающей среды; 2) повышенные требования к стабильности питающего напряжения; 3) большой разброс параметров фотоумножителей и изменение характеристик и параметров фотоумножителей в процессе их работы.

Полупроводниковые счетчики. В последнее время для регистрации гамма-квантов начинают применять полупроводниковые счетчики, в которых используется свойство детекторов—односторонняя проводимость электрического тока. Для этого создают некоторый слой, называемый р — n переходом и обладающий высоким удельным сопротивлением. Две пластинки полупроводника, одна с электронной проводимостью, а другая — с дырочной, приводят в тесное соприкосновение. В местах их соприкосновения происходит диффузия электронов, которая нейтрализует часть дырок в тонком граничном слое с дырочной проводимостью, и этот слой заряжается отрицательно. Аналогично тонкий граничный слой с электронной проводимостью заряжается положительно. В результате создается переход р—п, препятствующий дальнейшей диффузии носителей заряда. Такой переход р—п обладает свойствами детектора. Если пластинку с электронной проводимостью присоединить к катоду, а пластинку с дырочной проводимостью — к аноду, то через переход течет ток. При обратной полярности толщина перехода р –n растет, и система не проводит тока.

При прохождении ионизирующей частицы через чувствительный слой в нем происходит ионизация и образуются свободные носители заряда, которые под действием электрического поля дрейфуют к соответствующим электродам, т. с. появляется импульс электрического тока.

Для регистрации гамма-квантов необходимы полупроводниковые счетчики с большой толщиной чувствительного (запорного) слоя. Это достигается внедрением лития, обладающего высоким коэффициентом диффузии, в один из торцов полупроводника с дырочной проводимостью. В результате получается трехслойный детектор с р—I—i-переходом (рис. 5).

Рисунок 5 – Схема полупроводникового детектора

В слое р, куда не проникали атомы лития, сохраняется дырочная проводимость. Тонкий слой п, в котором преобладает «донор» (литий), приобретает электронную проводимость. В промежуточном слое i концентрации «доноров» и акцепторов равны. Этот слой не имеет примесной проводимости и обладает высоким удельным сопротивлением. Толщину i-слоя в отдельных случаях удается довести до 8 мм, что достаточно для получения хорошего энергетического разрешения и неплохой эффективности (до 10%) полупроводникового счетчика гамма-квантов.

Полупроводниковые детекторы отличаются экономичностью питания, компактностью, нечувствительностью к магнитному полю (в отличие от ФЭУ), а также амплитудным разрешением, в 20—30 раз лучшим, чем у сцинтилляционных счетчиков. Однако их применение

ограничивается сравнительно небольшими размерами полупроводниковых детекторов и нестабильной работой при повышенных температурах.

Стандартизация и калибровка аппаратуры. В гамма-методе переход от результатов скважинных измерений гамма-излучения горных пород к оценке их радиоактивности осуществляется с использованием градуировочных зависимостей, полученных с использованием эталонных источников гамма-излучения.

Интенсивность гамма-излучения, измеряемая в скважинах, зависит от интегральной чувствительности детекторов, линейности шкал пишущего устройства, начального порога регистрации гамма-квантов, величины фонового излучения и других факторов даже при работе с однотипными приборами с одинаковыми датчиками и тем более с различными радиометрами и детекторами.

Для исключения или уменьшения влияния указанных факторов и обеспечения возможности сопоставления результатов, полученных различными радиометрами, измерения естественной гамма-активности горных пород, слагающих разрезы скважин, должны проводиться стандартизованной и калиброванной аппаратурой.

Стандартизация измерительной аппаратуры предусматривает разделение аппаратуры на типы по чувствительности ее к гамма-излучению, проверку соответствия каждого экземпляра радиометра данного типа эталонному прибору, для которого получена градуировочная зависимость результатов измерения ГМ от исследуемой гамма-активности горных пород. При этом вносят необходимые коррективы в аппаратуру в случае устранимого несоответствия, проверяют правильность корректировки и при положительных результатах получают поправочные коэффициенты или зависимости, стандартизирующие показания данного экземпляра аппаратуры.

Стандартизация проводится перед использованием каждого радиометра и повторяется ежегодно, а также после каждого ремонта радиометра, поскольку замена отдельных элементов или узлов схемы может вызвать нарушение стандартизации.

В настоящее время широко применяются два способа стандартизации аппаратуры ГМ: способ радиевых эталонов и способ эталонных скважин.

Способ радиевых эталонов. Для стандартизации аппаратуры ГМ необходим набор сред (не менее 5) различной мощности экспозиционной дозы поглощения гамма-излучения, который охватывает весь диапазон изменения радиоактивности горных пород, слагающих разрез скважины.

Перед стандартизацией аппаратуру тщательно проверяют и регулируют, устанавливают масштаб записи в имп/мин-см. На специальной площадке эталонный и стандартизуемый прибор располагают на высоте не менее 2 м канала ГМ от поверхности земли и на расстоянии 4 м от посторонних предметов. От середины детектора ГМ горизонтально протягивают трос для подвески источника гамма-излучения. Измерения интенсивности гамма-излучения /v проводят не менее чем в шести положениях при расстоянии r источника от индикатора 0,5—4 м; кроме того, регистрируют без источника натуральный фон гамма-излучения Iγф. В каждом положении источника ведется запись величины Iγ не менее 1,0—1,5 мни при максимальной постоянной времени интегрирующей ячейки τя. После этого устанавливают зависимость между показаниями Iγ- Iγф стандартизуемого и эталонного приборов путем сопоставления их показаний (в имп/мин) при одних и тех же r. Пользуясь этой зависимостью, показания стандартизуемого прибора приводят к масштабу градуировочной зависимости, полученной эталонным прибором.

В случае использования эталонного радиевого источника гамма-излучения стандартизация является градуированием аппаратуры ГМ. В результате градуирования определяют переходные коэффициенты Ку между интенсивностью счета и экспозиционной дозой поглощения гамма-излучения для эталонного и стандартизуемого прибора по формуле

Ку = ΔIγ /Δа, (2)

Где ΔIγ — разность между двумя интенсивностями (в имп/мин); Δа — разность между соответствующими мощностями дозы (в А/кг). Мощности дозы гамма-излучения при градуировании задаются равными (35,83; 71,66; 114,65; 143,32; 214,98; 358,3; 501,62; 716,6)10-14 А/кг. Для создания этих мощностей дозы поглощения гамма-излучения расстояния r от центра детектора до эталона рассчитываются по формуле

r=

![]() (3)

(3)

где A = 840 ар — мощности дозы на расстоянии 1 м (ар—активность эталона); а — заданная мощность дозы (в А/кг).

По полученным значениям зарегистрированных IY для каждого положения эталонного гамма-источника строят градуировочные графики, представляющие собой зависимости величины интенсивности от задаваемых мощностей экспозиционной дозы поглощения гамма-излучения (рис. 6). Для определения натурального фона гамма-излучения градуировочпую кривую экстраполируют до пересечения с осью мощностей дозы и затем шкалу мощностей дозы смещают влево на величину натурального фона Iγф. Затем по градуировочному графику определяют пересчетный коэффициент Ку.

Однако регистрируемая аппаратурой гамма-метода естественная радиоактивность горных пород зависит не только от интенсивности гамма-излучения по стволу скважины, но и от его энергетического (спектрального) состава, а также от интенсивности и энергии собственного гамма-излучения радиометра. Энергетический спектр гамма-излучения эталонных источников отличается от энергетического состава гамма-излучения в скважине, поэтому показания радиометра в единицах интенсивности излучения, полученные при градуировании способом радиевых эталонов, приводят к существенным погрешностям изменения гамма-излучении в скважине. Этот недостаток можно устранить с помощью стандартизации радиометрической аппаратуры в эталонных скважинах.