Лахтин_Матеориаловедение

.pdf

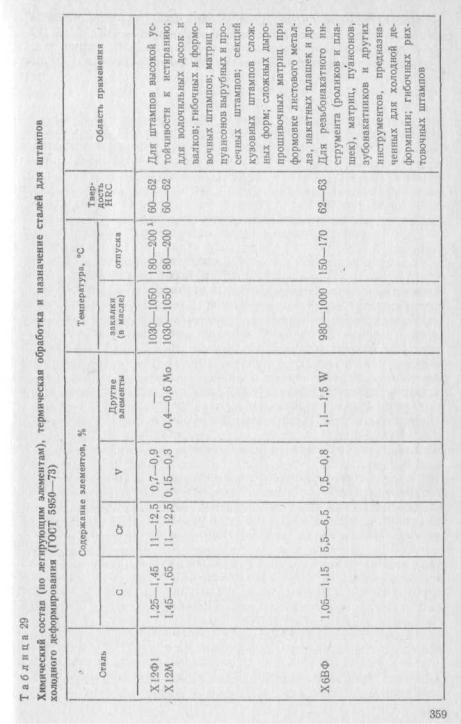

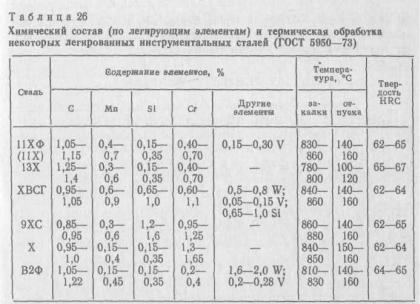

Легированные стали повышенной прокаливаемости, не обладающие теплостойкостью (ГОСТ 5950—73). Легированные инструментальные стали (табл. 26) подобно углеродистым не обладают теплостойкостью и пригодны только для резания материалов невысокой прочности (σΒ = 500÷600 МПа) с небольшой скоростью (до 5—8 м/мин). Их используют для инструмента, не подвергаемого в работе нагреву свыше 200—250 °С. Легированные стали по сравнению с углеродистыми обладают большой устойчивостью переохлажденного аустенита, а следовательно, большей прокали-ваемостью. Инструменты из этих сталей можно охлаждать при закалке в масле и горячих средах (ступенчатая закалка), что уменьшает деформацию и коробление инструмента. Низколегированные стали 11ХФ и 13Х рекомендованы для инструментов диаметром до 15 мм, закаливаемых в масле или горячих средах для уменьшения деформации по сравнению с получаемой в углеродистых сталях, закаливаемых в воде. Ванадий тормозит рост зерна при нагреве под закалку.

Стали повышенной прокаливаемости (60—80 мм) 9ХС и ХВСГ имеют большую теплостойкость (250—260 °С), хорошие режущие свойства и сравнительно мало деформируются при закалке. Их применяют для инструмента большого сечения при закалке в масле или горячих средах (ручные сверла, развертки, плашки и гребенки). Однако сталь 9ХС склонна к обезуглероживанию при нагреве, в отожженном состоянии имеет повышенную твердость 187—241 НВ, что ухудшает ее обработку резанием и давлением.

Вольфрамовые стали В2Ф и ХВ4 после закалки в водных растворах имеют очень высокую твердость (см. табл. 26) и при-

351

меняются для пил (по металлу), граверных инструментов и обработки твердых металлов.

Инструментальные стали изготовляют в металлургической промышленности в виде горяче- и холоднокатаных прутков с различной формой сечения, прутков с повышенной отделкой поверхности (шлифование) и точностью размеров (серебрянка), а также лент.

Быстрорежущие стали (ГОСТ 19265—73). В отличие от других инструментальных сталей быстрорежущие стали обладают высокой теплостойкостью (красностойкостью), т. е. способностью сохранять мартенситную структуру и соответственно высокую твердость, прочность и износостойкость при повышенных температурах, возникающих в режущей кромке при резании с большой скоростью. Эти стали сохраняют мартенситную структуру при нагреве до 600—650 °С, поэтому применение их позволяет значительно повысить скорость резания (в 2—4 раза) и стойкость инструментов (в 10—30 раз) по сравнению со сталями, не обладающими теплостойкостью.

Основными легирующими элементами быстрорежущих сталей, обеспечивающими их теплостойкость, являются в первую очередь вольфрам и его химический аналог — молибден. Сильно повышает теплостойкость (до 645—650 °С) и твердость после термической обработки (67—70 HRC) кобальт и в меньшей степени ванадий. Ванадий, образуя очень твердый карбид VC, повышает износостойкость инструмента, но ухудшает шлифуемость.

Составы широко применяемых быстрорежущих сталей (ГОСТ 19265—73) умеренной теплостойкости (620 °С) 1 приведены в табл. 27. Эти стали рекомендуются для всех видов инструмента при обработке углеродистых и легированных сталей. Наиболее часто применяют сталь Р6М5. Для обработки высокопрочных, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов применяют стали, содержащие кобальт Р18К5Ф2, Р9К.5, Р6М5К5, Р9М4К8, Р2АМ9К5, Р2АМ9К5 с повышенной красностойкостью (630 °С). Для чистовых инструментов при обработке вязкой аустенитной стали и материалов, обладающих абразивными свой-

1 Красностойкость 59HRC при отпуске в течение 4 ч.

352

ствами, нашла применение сталь Р12ФЗ с высоким содержанием ванадия. Все стали обладают хорошим сопротивлением износу.

Применяют также сталь с повышенным содержанием углерода и азота при низком

содержании вольфрама и молибдена (11РЗАМЗФ2) для инструментов простой формы при обработке углеродистых и низколегированных сталей (красностойкость 620 °С).

12 Лахтин |

353 |

Быстрорежущие стали относятся к карбидному (ледебуритному) классу. Их фазовый состав в отожженном состоянии представляет собой легированный феррит и карбиды М6С, М23С6, МС, М3С. Основным карбидом быстрорежущей стали является М6С, в котором также растворен ванадий. В феррите растворена большая часть хрома; большая часть вольфрама (молибдена) и ванадия находится в карбидах. Количество карбидной фазы в стали Ρ18 достигает 25—30 %, а в стали Р6М5 — 22 %.

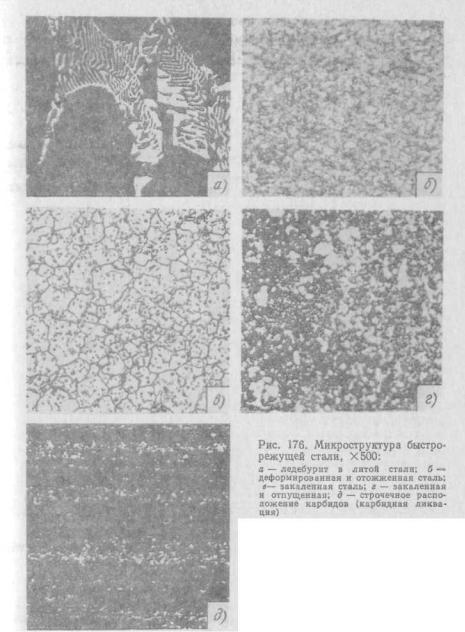

В структуре литой быстрорежущей стали присутствует сложная эвтектика, напоминающая ледебурит (рис 176, а) и располагающаяся по границам зерен. В результате горячей механической обработки сетка эвтектики дробится. В сильно деформированной быстрорежущей стали карбиды распределены равномерно в основной матрице (рис 176, б), представляющей после отжига сорбитообразный перлит. В структуре деформированной и отожженной быстрорежущей стали можно различить три вида карбидов: крупные обособленные первичные карбиды, более мелкие вторичные и очень мелкие эвтектоидные карбиды, входящие в основной сорбитный фон (рис. 176, б). При недостаточной деформации наблюдается карбидная ликвация, которая представляет собой участки неразрушенной эвтектики, вытянутые в направлении деформации (рис. 176, д). При наличии карбидной ликвации уменьшается стойкость инструмента и возрастает хрупкость.

Для снижения твердости (250—300 НВ), улучшения обработки резанием и подготовки структуры стали к закалке после ковки быстрорежущую сталь подвергают отжигу при 840—880 °С (сталь Р6М5 — при 800—830 °С). Если отжиг проведен неудовлетворительно, при последующей закалке возможен брак стали вследствие образования нафталинового излома. Этот излом крупнозернистый, чешуйчатый, похожий на нафталин. Сталь с таким изломом обладает высокой хрупкостью.

Для придания стали теплостойкости инструменты подвергают закалке и многократному отпуску. Температуру закалки стали Ρ18 принимают равной 1270 °С и стали Р6М5 — 1220 °С. Высокие температуры закалки необходимы для более полного растворения вторичных карбидов и получения при нагреве аустенита, высоколегированного хромом, вольфрамом, молибденом и ванадием. Это обеспечивает получение после закалки мартенсита, обладающего высокой теплостойкостью. Однако даже при очень высоком нагреве растворяется только часть карбидов. Для быстрорежущих сталей, содержащих много избыточных (эвтектических и вторичных) карбидов, характерно сохранение мелкого зерна (номер 11—10) даже при нагреве до указанных выше очень высоких температур (см. рис. 176, в). Во избежание образования трещин при нагреве до температуры закалки применяют подогрев инструмента при 800—850 °С 10—15 мин или при 1050—1100 °С 3—5 мин, а крупного инструмента, кроме того,

еще при 550—600 °С 15— 20 мин.

354

Выдержка при температуре закалки должна обеспечить растворение в аустените части карбидов в пределах возможной их растворимости. Во избежание окисления, обезуглероживания и роста зерна выдержка должна быть непродолжительной; для инструментов диаметром (толщиной) 10—50 мм она составляет 10—12 с на каждый миллиметр диаметра или наименьшей толщины инструмента при нагреве в расплавленной соли (чаще ВаС12) и 12—14 с при нагреве в печи. Для получения более высокой твердости стали Р6М5 (63 HRC) и теплостойкости (59 HRC при 620 °С) выдержку при нагреве под закалку увеличивают на 25 %.

Высоколегированный аустенит, полученный при нагреве под закалку, обладает большой устойчивостью, поэтому охлаждающей средой при закалке чаще является масло. Для уменьшения деформации инструментов применяют ступенчатую закалку в расплавленных солях температурой 400—500 °С.

Структура быстрорежущей стали после закалки представляет собой высоколегированный мартенсит, содержащий 0,3—0,4 % С, нерастворенные избыточные карбиды и остаточный аустенит (см. рис. 176, в). Чем выше температура закалки, тем ниже температура мартенситных точек МH и МK и тем больше количество остаточного аустенита. Обычно содержание остаточного аустенита в стали Р18 составляет 25—30 % и в стали Р6М5 — 28—34 %. Остаточный аустенит понижает режущие свойства стали, и поэтому его присутствие в готовом инструменте недопустимо.

После закалки следует отпуск при 550—570 °С, вызывающий превращение остаточного аустенита в мартенсит и дисперсионное твердение в результате частичного распада мартенсита и выделения дисперсных карбидов. Это сопровождается увеличением твердости (вторичная твердость). В процессе выдержки при отпуске из остаточного аустенита выделяются карбиды, что уменьшает его легированность, и поэтому при последующем охлаждении он претерпевает мартенситное превращение (МH ≈ 150 °С). В процессе однократного отпуска только часть остаточного аустенита превращается в мартенсит. Чтобы весь остаточный аустенит перешел в мартенсит и произошел отпуск вновь образовавшегося мартенсита, применяют многократный (чаще трехкратный) отпуск при 550—570 °С. Продолжительность каждого отпуска 45— 60 мин. Для стали Р6М5 оптимальный режим отпуска, обеспечивающий наибольшую твердость и высокие механические свойства: 350 °С 1 ч (первый отпуск) и 560—570 °С по 1 ч (последующие два отпуска). Получение более высокой твердости объясняется тем, что при температуре 350 °С выделяются частицы цементита, равномерно распределенные в стали. Это способствует более однородному выделению и распределению специальных карбидов М6С при температуре 560— 570 °С.

Инструмент простой формы из быстрорежущей стали иногда для уменьшения содержания остаточного аустенита непосредственно после закалки (во избежание стабилизации аустенита)

12* |

355 |

охлаждают до —80 °С. При обработке холодом более половины остаточного аустенита претерпевает превращение в мартенсит после обработки холодом следует один или два отпуска при обычно принятой температуре. Твердость стали после закалки составляет 62—63 HRC, а после отпуска — 63—65 HRC.

Режущие свойства и твердость инструмента, не подвергающегося переточке по всем граням (сверла, развертки, метчики, фрезы), можно повысить низкотемпературным азотированием при 550—560 °С. Продолжительность процесса 10—30 мин. Твердость слоя 1000—1100 HV и толщина его 0,03— 0,05 мм.

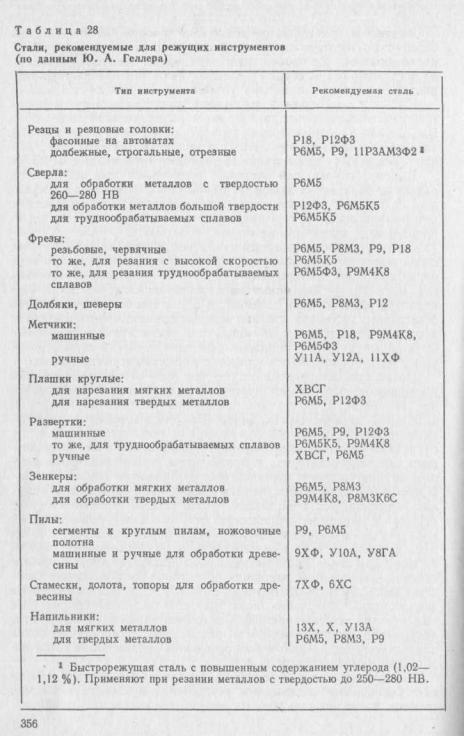

Выбор стали для режущего инструмента. В табл. 28 указаны рекомендуемые стали для металлорежущего инструмента. Нетеплостойкие стали применяют редко. Подавляющее число инструментов изготовляют из быстрорежущей стали.

Все шире применяют быстрорежущие стали, полученные методом порошковой металлургии. В этих сталях карбидная фаза очень мелкая, что способствует более полному растворению карбидов в аустените и повышению теплостойкости. Основные порошковые стали, предложенные для замены сталей Р18 и Р6М5

— Р0М2ФЗ-МП, М6Ф1-МП, М6ФЗ-МП мало содержат дефицитного вольфрама. Несмотря на высокое содержание ванадия, стали хорошо шлифуются. Применяются и другие порошковые стали, например 10Р6М5-МП, Р6М5К5-МП и Р12МЗК8 (ТУ 14-1-2998—80). Стойкость режущего инструмента из порошковых сталей по сравнению со стойкостью инструмента из аналогичных сталей обычного производства в 1,2—2 раза выше.

2. СТАЛИ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Стали для измерительного инструмента (плиток, калибров, шаблонов) должны обладать высокой твердостью, износостойкостью, сохранять постоянство размеров и хорошо шлифоваться. Обычно применяют высокоуглеродистые хромистые стали X (0,95—1,1 % С и 1,3—1,65 % Сr) и 12X1 (1,15—1,25 % С, 1,3— 1,65 % Сr). Измерительный инструмент подвергают закалке в масле с возможно более низкой температурой (обычно от 850— 870 °С) с целью получения минимального количества остаточного аустенита. В закаленной высокоуглеродистой стали при нормальной температуре в течение длительного времени самопроизвольно протекает процесс частичного распада мартенсита и превращения некоторого количества остаточного аустенита в мартенсит. Эти процессы вызывают изменение объема и линейных размеров изделия, недопустимое для измерительных инструментов высоких классов точности. Поэтому измерительные инструменты подвергают обработке холодом при —70 °С непосредственно после закалки и отпуску при 120—140 °С 20—50 ч. Нередко обработку холодом повторяют многократно. Твердость после указанной обработки составляет 63—64 HRC.

357

Измерительные скобы, шкалы, линейки и другие плоские и длинные инструменты изготовляют из листовых сталей 15, 15Х. Для получения рабочей поверхности с высокой твердостью и износостойкостью инструменты подвергают цементации и закалке.

3. СТАЛИ ДЛЯ ШТАМПОВ ХОЛОДНОГОДЕФОРМИРОВАНИЯ

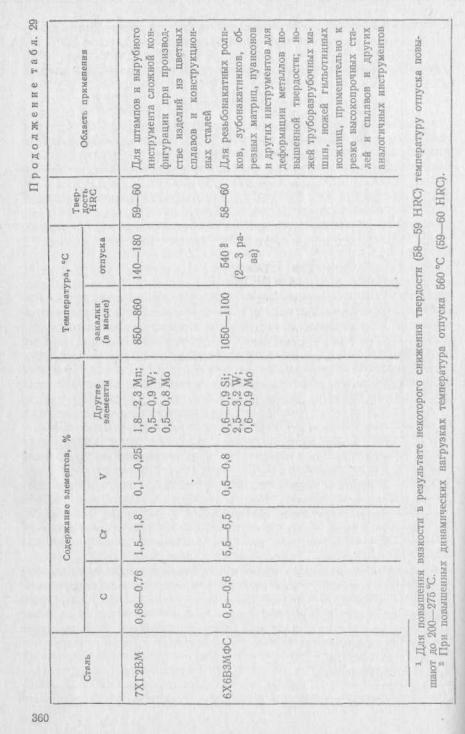

Штампы для холодного деформирования работают в условиях высоких переменных нагрузок, выходят из строя вследствие хрупкого разрушения, малоцикловой усталости и изменения формы и размеров за счет смятия (пластической деформации) и износа. Поэтому стали, используемые для изготовления штампов, пластически деформирующих металл при нормальных температурах, должны обладать высокой твердостью, износостой костью и прочностью, сочетающейся с достаточной вязкостью. В процессе деформирования с большей скоростью штампы разогреваются до 200—350 °С, поэтому стали этого класса должны быть и теплостойкими. Для крупных штампов необходимо обеспечить высокую прокаливаемость и небольшие объемные изменения при закалке. Если в процессе термической обработки происходит искажение сложной конфигурации штампа, то необходимо проводить доводку штампа до требуемых размеров, что не всегда осуществимо. Наиболее часто применяют стали, состав и термическая обработка которых приведены в табл. 29. Высокохромистые стали Х12Ф1 и Х12М относятся к ледебуритному классу и содержат 16—17 % карбидов (Сг, Fe)7 C3. Стали обладают высокой износостойкостью и при закалке в масле мало деформируются, что важно для штампов сложной формы.

Молибден и ванадий в сталях Х12Ф1 и Х12М способствуют сохранению мелкого зерна. Обе стали обладают высокой устойчивостью переохлажденного аустенита, а следовательно, хорошей прокаливаемостью. Сталь Х12Ф1 прокаливается до 150— 180 мм, а сталь Х12М — до 200 мм при охлаждении в масле. Недостаток высокохромистых сталей заключается в трудности обработки резанием в отожженном состоянии (207—269 НВ) и снижении механических свойств в случае резко выраженной карбидной неоднородности (крупные скопления карбидов, карбидная сетка, карбидная полосчатость). Меньшей карбидной неоднородностью обладает сталь Х6ВФ, которую используют для инструментов с высокой механической прочностью и сопротивлением износу (накатные плашки, накатники для холодного накатывания зубчатых колес и т. д.). Прокаливаемость стали Х6ВФ меньше и не превышает 70—80 мм.

Сталь 7ХГ2ВМ (см. табл. 29) сочетает высокую прокаливаемость и закаливаемость с минимальными объемными изменениями при закалке. Она получает твердость 59—60 HRC в сечениях до 100—ПО мм при охлаждении в масле, горячих средах и на воздухе. Сталь обладает повышенной ударной вязкостью.

358