Теория литейных процессов том1

.pdf

11

Малые различия в энергиях взаимодействия и межатомных расстояниях ведут к тому, что характер теплового движения атомов мало изменяется при плавлении. Подтверждением этого может служить близость значений теплоемкости Ср твердого и жидкого состояний (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Соотношение теплоемкости различных металлов в жидком и

|

|

твердом состояниях |

|

|

||

|

|

|

|

|

Al |

|

Металл |

Na |

Zn |

Cd |

Ni |

Sb |

|

|

|

|

|

|

0,92 |

|

Сртв/Срж |

1,01 |

0,97 |

1,04 |

1,0 |

1,0 |

|

Небольшие изменения объема, теплоемкости, малые величины теплот и энтропии плавления позволяют говорить не только о близости сил взаимодействия и расстояний между частицами в обоих конденсированных состояниях, но и об элементах сходства во взаимном расположении атомов.

В жидкости, где отсутствует кристаллическая решетка, атомы обладают весьма малым временем оседлой жизни. Время пребывания атома в одной точке составляет ≤ 10-6 с, тогда как в твердом теле среднее время пребывания атома в узле решетки на много порядков больше. Именно поэтому под действием малых напряжений слои жидкости легко смещаются друг относительно друга. Если время воздействия напряжения кратковременное, то могут возникать трещины, как у хрупкого вещества. Точно так же под действием длительной нагрузки твердые вещества (металлы) начинают медленно течь, подобно жидкостям (явление ползучести).

Электрическое сопротивление при плавлении металлов увеличивается в 1,5 – 2 раза, а у переходных металлов всего лишь на несколько

12

процентов. Тип проводимости в жидких металлах не изменяется и обусловливается наличием коллективизированных электронов.

В определенных условиях в жидкостях проявляются черты упругости, свойственные кристаллическим телам.

Высокочастотные ультразвуковые колебания, возбуждаемые в жидкостях, вызывают сдвиговые волны, аналогичные упругим волнам в твердых телах. В жидкостях наблюдается хрупкость при быстрых деформациях, а при взрывах в жидкости могут возникать кратковременные трещины.

Изменение температуры не оказывает существенного влияния на величину энергии активации, т. е. на величину энергетического барьера (порога). Однако повышение температуры может увеличивать кинетическую энергию колеблющихся атомов до уровня, достаточного для преодоления энергетического порога. Поэтому чем выше температура, тем большее количество атомов может перемещаться в пространстве, выходя из равновесных положений, тем больше наблюдается вакансионных узлы и дислоцированных атомов, т. е. количество «блуждающих» атомов, не связанных с определенным положением равновесия жидкого состояния, намного больше, чем у твердого вещества.

Таким образом, косвенное подтверждение близости жидких и твердых металлов вблизи температуры кристаллизации следует из данных об изменениях удельного объема, теплоемкости, электрического сопротивления при плавлении, значений теплоты плавления по сравнению с теплотой испарения и ряда других физических свойств.

Температура плавления и температура кипения являются пороговыми величинами: при температуре плавления разрушается дальний порядок, характерный для кристаллизационного состояния, но сохраняется ближний порядок, т. е. порядок в пределах нескольких межатомных

13

расстояний. При температуре кипения нарушается ближний порядок и жидкий металл утрачивает свойства твердого тела.

Основные модели строения жидких металлов

Е.М. Лившиц и Л.Д. Ландау рассматривали в жидкой фазе два вида флуктуаций: гомофазную – не имеющую поверхности раздела с окружающей их матричной фазой, и гетерофазную – отделенную поверхностью раздела.

Согласно модели Г. Стюарта, отдельные группировки (флуктуации) сохраняют упорядоченное расположение атомов, характерное для твердого металла, но не имеют постоянной формы, размеров и поверхности раздела. Причем в центре – более упорядоченное состояние, а периферия постоянно обменивается атомами с неупорядоченной жидкостью. С повышением температуры количество и размер группировок уменьшается.

В настоящее время достоверно установлено существование в жидких металлах группировок из нескольких десятков атомов с динамическим ближним порядком, соответствующим дальнему порядку кристаллической решетки в твердом металле. Эти группировки называют кластерами. Наряду с кластерами в жидких металлах часть объема занята бесструктурной жидкостью. Чем ближе температура к точке кристаллизации, тем большая доля объема приходится на кластеры.

При плавлении многофазных сплавов сохраняется микрогетерогенность химического состава, т. е. в сплавах сохраняются микрообъемы с повышенной концентрацией одного или нескольких компонентов. С повышением температуры перегрева сплав становится более гомогенным по химическому составу.

14

Вметаллических сплавах отмечается наличие большого количества микро- и субмикроскопических частиц твердой фазы – окислов, нитридов, сульфидов, интерметаллидов, а в чугуне – графита. По существу жидкие металлические сплавы – коллоидные. При изменении внешних условий (температурно–временных и др.) возможно диспергирование или напротив агрегатирование частиц. Предполагают, что дисперсные частицы могут иметь оболочку из множества кластеров, образуя стойкие поликластеры.

Рассмотренные особенности строения реальных жидких сплавов оказывают существенное влияние на процессы кристаллизации и формирование структуры в отливках.

Иногда изменение структуры и свойств жидкого металла с повышением температуры обнаруживалось столь заметно, что дало исследователям основание говорить о фазовых превращениях в жидкости.

Вцелом необходимо отметить, что до настоящего времени не разработана общая физическая теория жидкого состояния даже для чистых металлов. Тем не менее ведутся настойчивые попытки практического использования температурно–временного воздействия на состояние металлического расплава для улучшения технологических свойств (жидкотекучести, горячеломкости, усадки, макро- и микроструктуры и др.) и эксплуатационных характеристик литого металла. Основой всех этих приемов является перегрев расплава до определенной температуры, выдержка и охлаждение расплава до температуры заливки с достаточно большой скоростью (термовременная и термоскоростная обработка). Почти во всех случаях отмечаются положительные изменения в структуре и свойствах сплавов.

Внастоящее время существует достаточно большое количество модельных теорий – модель жестких сфер (Е.И. Харьков, Дж.Г. Кирквуд

идр.); модель свободного объема (А.И. Багинский, Г. Эйринг и др.); ды-

15

рочная модель жидкого состояния (Я.И. Френкель), теория сиботаксисов (Стюарт и Мору); квазикристаллическая модель строения металлических расплавов (В.И. Архаров, И.А. Новохатский, Г.С. Ершов и др.); кластерная модель жидкости (Н.А. Ватолин, Б.И. Ергин); модель Дж. Бернала и др.

Рассмотрим основные модели строения жидких металлов. Модельные теории расплавов. Практически все модели можно раз-

делить на две группы: квазигазовые и квазикристаллические. К первой группе относятся модели, где существенную роль играет трансляция атомов, а межатомное взаимодействие определяется упругими столкновениями (модель жестких сфер). Для квазикристаллических моделей характерно стремление учесть характер межатомного взаимодействия сплава.

Квазиполикристаллическая модель (Архаров В.И., Новохатский И.А. и др.) описывает расплав двумя областями: кластеры – микрообласти с упорядочением, как в кристалле; разупорядоченная зона с хаотическим расположением частиц (бескластерные участки жидкости). Соотношение между объемами кластеров и разупорядоченной зоной определяется температурой. При критической температуре объем кластеров стремится к нулю. Ершов Г.С. и Гаврилин И.В. ввели формулы для определения параметров кластеров.

Для ОЦК–решетки число атомов в кластерах n и радиус атома r определяются по формулам

|

9 |

|

H |

|

|

|

||

n = |

|

|

|

2 |

|

; |

(1.1) |

|

16 |

||||||||

|

|

H1 |

|

|

|

|||

|

|

3 |

|

d |

, |

|

|

r = |

|

|

|

n -1 |

|

(1.2) |

|

|

4 |

|

2 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

а для ГЦК–решетки – по формулам

16

|

1 |

|

H |

|

|

|

|

n = |

|

|

2 |

|

; |

(1.3) |

|

4 |

|||||||

|

|

H1 |

|

|

|

||

r = (3 n/2 -1)2d, |

|

(1.4) |

|||||

где d – межатомное расстояние;

H1, H2 – скрытые теплоты плавления и испарения соответствен-

но.

Например, nFe = 7700, nAl = 6750, nZn = 925, rFe = 2,3 нм, rAl = 2,1 нм, rZn = 0,9 нм.

Кластерная модель. Ватолин Н.А. предполагает, что жидкость системы А-В состоит из трех видов невзаимодействующих кластеров типа А-А, В-В и А-В. Причем свойства расплава описываются уравнением

Ф = ФАСА + ФВ (1 - СА) + ФnСА (1 – СА),

где ФА и ФВ – свойства чистых компонентов; n – индекс кластера, характеризующий соотношение атомов А и В в кластере; Фn – вклад в свойство кластера АnВ; СА – концентрация компонента А.

Модель жестких сфер предполагает, что жидкость состоит из большого числа шаров – частиц, которые несжимаемы. Характеристики модели сфер – диаметр сферы, коэффициент упаковки, парный потенциал взаимодействия.

Модель жестких сфер имеет развитый математический аппарат в отличие от предыдущих моделей. Она используется для расчета функции радиального распределения. Имеются работы, в которых в модели жестких сфер допускается проницаемость сфер друг в друга (модель мягких сфер).

Термодинамическая модель переходных слоев. Предполагается, что в расплаве А-В существуют три типа областей, различающихся между собой электронным строением. На границе раздела между скопле-

ниями АА и ВВ образуются кластеры Ana(d)m Bnd(a)k , где d – элемент–донор,

17

а – элемент–акцептор; m, k – число атомов переходного слоя; n – коэффициент, характеризующий распределение между электронами А и В. Кластер переходного слоя является модельным и выбирается на основе электронных конфигураций, которые могут образовываться при взаимодействии атомов А и В. Модель и проведенные расчеты позволили показать, что в Al – Si расплавах при высоких температурах происходит перестройка атомов Ald Sia ↔ Al2d Si2a, что является причиной образования структурного полиморфного сплава.

Вязкость жидких металлов и сплавов

При движении потока жидкости, когда скорость течения различных слоев потока неодинакова, в нем (потоке) самопроизвольно происходят процессы, стремящиеся выровнять скорости течения слоев. Эти процессы обусловлены внутренним трением, или вязкостью.

Вязкость представляет собой внутреннее сопротивление, оказываемое взаимному перемещению смежных слоев жидкости, поэтому и определять ее можно только при движении расплава.

Свойство вязкости тесно связано со структурой жидкости и определяется характером межчастичного взаимодействия. Для характеристики вязкости жидкости принят коэффициент вязкости η, называемый динамической вязкостью. Значение этого коэффициента можно определить, исходя из закономерностей изменения силы внутреннего трения, возникающей между двумя слоями несжимаемой жидкости, перемещающимися с различной скоростью по отношению друг к другу. Для стационарного потока подобной жидкости, согласно Ньютону, справедливо уравнение

F = ηSdV / dx |

(1.5) |

18

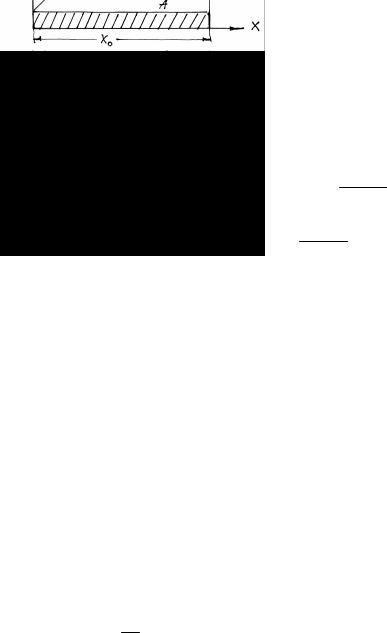

где F – сила взаимодействия двух движущихся слоев, Н; S – площадь соприкосновения слоев, м2; dV/dx – градиент скорости слоев жидкости по нормали к направлению потока, с-1 (рис. 1.1). В СИ в качестве единицы измерения динамической вязкости принят Па*с (МПа*с).

V0 - постоянная скорость;

V(Z) - скорость слоя, зависящая от расстояния Z от неподвижной

пластины А;

X0 - величина начального сдвига;

F =η V2 −V1 S ;

Z2 − Z1

V2 −V1 - градиент скорости течения

Z2 − Z1

Рис. 1.1. Схема однородного сдвига (вязкого течения) слоя жидкости, заключенного между двумя твердыми пластинами площадью S, из которых нижняя (А) неподвижна, а верхняя (В) под действием танген-

циальной силы F движется с постоянной скоростью V0

Различные тела по-разному ведут себя под действием приложенной нагрузки (рис. 1.1). Модель ньютоновской жидкости характеризуется наличием линейной зависимости между касательным сдвиговым

напряжением τ и поперечным градиентом скорости |

dV |

или скоростью |

|

dx |

|||

|

|

деформации ddτε . При этом смещение слоев происходит при любом ма-

лом приложенном сдвиговом усилии. Такая реологическая модель отвечает так называемой ньютоновской жидкости и описывается уравнением

|

|

19 |

|

|

||

τ =η |

dV |

=η |

dε |

, |

(1.6) |

|

dx(r) |

dτ |

|||||

|

|

|

|

|||

где τ - касательное напряжение, возникающее в жидкости, Па; dVdx - гра-

диент скорости течения жидкости,; η - коэффициент динамической вяз-

dε |

- скорость деформации. |

кости жидкости, Па с; dτ |

При определенных условиях расплавы могут рассматриваться как ньютоновские жидкости, для которых выполняется условие (1.6). Ньютоновские жидкости - жидкости, подчиняющиеся закону внутреннего трения Ньютона, в соответствии с которым напряжения τ прямо пропорцио-

|

dV |

dV |

= f (τ) |

|

нальны скоростям деформации |

|

. Характер зависимости |

|

|

dr |

dr |

|||

для Ньютоновской жидкости представлен на рис. 1.2 (прямая 2). Кривая 4 характеризует поведение неньютоновской жидкости (псевдопластичное тело), где величина η зависит от скорости деформации. Зависимость 1 отвечает реологическому телу Бингама, течение которого начинается только тогда, когда нагрузка превзойдет статическое напряжение сдвига. В этом случае

τ =τ0 +ηБ |

dV . |

(1.7) |

|

dx |

|

При температурах выше ликвидуса жидкие металлические сплавы по реологическому состоянию близки к вязким ньютоновским жидкостям. В интервале кристаллизации, где система становится гетерофазной, сплав отвечает уже более сложной реологической модели, более близкой к зависимостям 1 и 3, причем величина τ0 увеличивается с ростом количества твердой фазы в потоке вплоть до полной потери текучести. Величина, обратная вязкости, является мерой текучести. Следовательно, чем меньше вязкость, тем больше текучесть. Более подробно реоло-

20

гические модели металлических расплавов будут рассмотрены в разделе 3.

1 |

– форма; |

1 |

– Бингамово тело; |

|

2 |

– Ньютоновская жидкость; |

|||

2 |

– расплав; |

|||

3 |

– тело Шведова; |

|||

3 |

– воздух. |

|||

4 |

– псевдопластичное тело; |

|||

|

|

|||

|

|

5 |

– абсолютно хрупкое тело. |

Рис. 1.2. Различные виды реологических моделей

Кинематическая вязкость ν представляет собой отношение

ν = |

η |

, |

(1.8) |

|

d |

|

|

где ν − кинематическая вязкость, м2 / с; d – плотность, т. е. масса единицы объема жидкости.

Размерность кинематической вязкости в СИ совпадает с размерностью диффузии. Таким образом, кинематическая вязкость представляет собою как бы коэффициент диффузии для скорости течения.

Андраде определил, что вязкость при температуре плавления равна

η = АМ1/2Тр1/2 V-2/3, (1.9)

где А – константа, равная 5,7 х 10-4; М, V – атомная масса и атомный объем металла; Тр – температура плавления.