- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1 СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ

- •Глава 2 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ

- •2.1. Видеоэндоскопическая хирургия

- •2.1.1. Видеолапароскопическая хирургия

- •2.1.2. Торакоскопическая хирургия

- •2.2. Интервенционная радиология

- •Глава 3. ШЕЯ

- •3.1. Пороки развития

- •3.2. Повреждения органов шеи

- •3.3. Абсцессы и флегмоны

- •3.4. Лимфаденит (специфический и неспецифический)

- •3.5. Опухоли шеи

- •Глава 4. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА.ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •4.1. Методы исследования

- •4.2. Заболевания щитовидной железы

- •4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь)

- •4.2.2. Токсическая аденома (болезнь Пламмера)

- •4.2.3. Многоузловой токсический зоб

- •4.2.4. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания)

- •4.2.5. Спорадический зоб (простой нетоксический зоб)

- •4.2.6. Аберрантный зоб

- •4.2.7. Тиреоидиты

- •4.2.8. Гипотиреоз

- •4.3. Опухоли щитовидной железы

- •4.3.1. Доброкачественные опухоли (фолликулярные аденомы)

- •4.3.2. Злокачественные опухоли.

- •4.4. Паращитовидные железы

- •4.4.1. Заболевания паращитовидных желез

- •4.4.1.1. Гиперпаратиреоз

- •4.4.1.2. Гипопаратиреоз

- •4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез

- •Глава 5. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •5.1. Методы исследования

- •5.2. Пороки развития

- •5.3. Повреждения молочных желез

- •5.4. Воспалительные заболевания

- •5.4.1 Неспецифические воспалительные заболевания

- •5.4.2. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •5.5. Дисгормональные дисплазии молочных желез

- •5.5.1 Мастопатия

- •5.5.2. Выделения из сосков

- •5.5.3. Галактоцеле

- •5.5.4. Гинекомастия

- •5.6. Опухоли молочной железы

- •5.6.1. Доброкачественные опухоли

- •5.6.2. Злокачественные опухоли

- •5.6.2.2. Рак молочной железы in situ

- •5.6.2.3. Рак молочной железы у мужчин

- •5.6.2.4. Саркома молочной железы

- •Глава 6 ГРУДНАЯ КЛЕТКА, ТРАХЕЯ, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА

- •6.1. Методы исследования

- •6.2. Грудная стенка

- •6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки

- •6.2.2. Повреждения грудной клетки

- •6.2.3. Воспалительные заболевания

- •6.2.4. Специфические хронические воспалительные заболевания грудной стенки

- •6.2.5. Опухоли грудной стенки

- •6.3. Трахея

- •6.3.1 Пороки развития

- •6.3.2. Травматические повреждения

- •6.3.3. Воспалительные заболевания

- •6.3.4. Стенозы трахеи

- •6.3.5. Пищеводно-трахеальные свищи

- •6.3.6. Опухоли трахеи

- •6.4. Легкие. Бронхи

- •6.4.1. Пороки развития бронхиального дерева и легочной паренхимы

- •6.4.2. Пороки развития сосудов легких

- •6.4.3. Воспалительные заболевания

- •6.4.3.1. Абсцесс легкого

- •6.4.3.2. Гангрена легкого

- •6.4.3.3. Хронический абсцесс легкого

- •6.4.4. Специфические воспалительные заболевания

- •6.4.4.1. Туберкулез легких

- •6.4.4.2. Сифилис легких

- •6.4.4.3. Грибковые заболевания легких (микозы)

- •6.4.4.4. Актиномикоз легких

- •6.4.5. Бронхоэктатическая болезнь

- •6.4.6. Кисты легких

- •6.4.7. Эхинококкоз легких

- •6.4.8. Опухоли легких

- •6.4.8.1. Доброкачественные опухоли

- •6.4.8.2. Злокачественные опухоли

- •6.4.8.2.1. Рак легких

- •6.5. Плевра

- •6.5.1 Травматические повреждения

- •6.5.1.1. Пневмоторакс

- •6.5.2. Воспалительные заболевания плевры

- •6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит

- •6.5.2.2. Острая эмпиема плевры

- •6.5.2.3. Хроническая эмпиема

- •6.5.3. Опухоли плевры

- •6.5.3.1. Первичные опухоли плевры

- •6.5.3.2. Вторичные метастатические опухоли

- •Глава 7. ПИЩЕВОД

- •7.1. Методы исследования

- •7.2. Врожденные аномалии развития

- •7.3. Повреждения пищевода

- •7.4. Инородные тела пищевода

- •7.5. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода

- •7.6. Нарушения моторики пищевода

- •7.6.1. Ахалазия кардии (кардиоспазм)

- •7.6.2. Халазия (недостаточность) кардии

- •7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит)

- •7.8. Дивертикулы пищевода

- •7.9. Опухоли пищевода

- •7.9.1. Доброкачественные опухоли и кисты

- •7.9.2. Злокачественные опухоли

- •7.9.2.2. Саркома

- •Глава 8 ДИАФРАГМА

- •8.1. Методы исследования

- •8.2. Повреждения диафрагмы

- •8.3. Диафрагмальные грыжи

- •8.4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

- •8.5. Релаксация диафрагмы

- •Глава 9. ЖИВОТ

- •9.1. Методы исследования

- •9.2. Острый живот

- •9.3. Травмы живота

- •9.4. Заболевания брюшной стенки

- •9.5. Опухоли брюшной стенки

- •Глава 10 ГРЫЖИ ЖИВОТА

- •10.1. Наружные грыжи живота

- •10.1.1. Паховые грыжи

- •10.1.2. Бедренные грыжи

- •10.1.3. Эмбриональные грыжи

- •10.1.4. Пупочные грыжи

- •10.1.5. Грыжи белой линии живота

- •10.1.6. Травматические и послеоперационные грыжи

- •10.1.7. Редкие виды грыж живота

- •10.1.8. Осложнения наружных грыж живота

- •10.2. Внутренние грыжи живота

- •Глава 11. ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

- •11.1. Методы исследования

- •11.2. Пороки развития

- •11.3. Инородные тела желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.4. Химические ожоги и рубцовые стриктуры желудка

- •11.5. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6.1. Осложнения язвенной болезни

- •11.6.1.1. Желудочно-кишечные кровотечения

- •11.6.1.2. Перфорация язвы

- •11.6.1.3. Пилородуоденальный стеноз

- •11.6.1.4. Пенетрация язвы

- •11.7. Острые язвы

- •11.8. Патологические синдромы после операций на желудке

- •11.9. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.9.1. Доброкачественные опухоли желудка

- •11.9.2. Злокачественные опухоли желудка

- •11.9.2.1. Рак желудка

- •11.9.2.2. Саркома желудка

- •11.9.2.3. Лимфома желудка

- •11.9.3. Опухоли двенадцатиперстной кишки

- •Глава 12. ПЕЧЕНЬ

- •12.1. Специальные методы исследования

- •12.2. Пороки развития

- •12.3. Травмы печени

- •12.4. Абсцессы печени

- •12.4.1. Бактериальные абсцессы

- •12.4.2. Паразитарные абсцессы

- •12.5. Паразитарные заболевания печени

- •12.5.1. Эхинококкоз

- •12.5.2. Альвеококкоз

- •12.5.3. Описторхоз

- •12.6. Непаразитарные кисты печени

- •12.7. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •12.8. Опухоли печени

- •12.8.1. Доброкачественные опухоли

- •12.8.2. Злокачественные опухоли

- •12.9. Синдром портальной гипертензии

- •12.10. Печеночная недостаточность

- •Глава 13. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

- •13.1. Специальные методы исследования

- •13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков

- •13.3. Повреждения желчных путей

- •13.4. Желчнокаменная болезнь

- •13.4.1. Хронический калькулезный холецистит

- •13.4.2. Острый холецистит

- •13.5. Бескаменный холецистит

- •13.6. Постхолецистэктомический синдром

- •13.7. Опухоли желчного пузыря и желчных протоков

- •13.8. Желтуха

- •Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- •14.1. Аномалии и пороки развития

- •14.2. Повреждения поджелудочной железы

- •14.3. Острый панкреатит

- •14.4. Хронический панкреатит

- •14.5. Кисты и свищи поджелудочной железы

- •14.6. Опухоли поджелудочной железы

- •14.6.1. Доброкачественные опухоли

- •14.6.2. Злокачественные опухоли

- •14.6.2.1. Рак поджелудочной железы

- •14.6.3. Нейроэндокринные опухоли

- •Глава 15. СЕЛЕЗЕНКА

- •15.1. Пороки развития

- •15.2. Повреждения селезенки

- •15.3. Заболевания селезенки

- •15.4. Гиперспленизм

- •Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ

- •16.1. Повреждения средостения

- •16.2. Воспалительные заболевания

- •16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит

- •16.2.2. Послеоперационный медиастинит

- •16.2.3. Склерозирующий (хронический) медиастинит

- •16.3. Синдром верхней полой вены

- •16.4. Опухоли и кисты средостения

- •16.4.1. Неврогенные опухоли

- •16.4.2. Тимомы

- •16.4.3. Дизэмбриогенетические опухоли

- •16.4.4. Мезенхимальные опухоли

- •16.4.5. Лимфоидные опухоли

- •16.4.6. Кисты средостения

- •Глава 17 СЕРДЦЕ. ПЕРИКАРД

- •17.1. Специальные методы исследования

- •17.2. Обеспечение операций на сердце и крупных сосудах

- •17.3. Ранения сердца и перикарда

- •17.4. Врожденные пороки сердца

- •17.4.1. Врожденные аномалии расположения сердца и магистральных сосудов

- •17.4.1.1. Стеноз легочного ствола (изолированное сужение легочной артерии)

- •17.4.1.2. Врожденный стеноз устья аорты

- •17.4.1.3. Открытый артериальный проток

- •17.4.1.4. Дефект межпредсердной перегородки

- •17.4.1.5. Дефект межжелудочковой перегородки

- •17.4.1.6. Тетрада Фалло

- •17.5. Приобретенные пороки сердца

- •17.5.1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)

- •17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность)

- •17.5.3. Аортальные пороки сердца

- •17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца

- •17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •17.8. Постинфарктная аневризма сердца

- •17.9. Перикардиты

- •17.9.1. Острые перикардиты

- •17.9.2. Выпотные перикардиты

- •17.9.3. Хронические перикардиты

- •17.10. Нарушения ритма

- •17.10.1. Брадикардии

- •17.10.2. Тахикардии

- •Глава 18. АОРТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АРТЕРИИ

- •18.1. Методы исследования

- •18.2. Общие принципы лечения заболеваний артерий

- •18.3. Врожденные пороки

- •18.4. Патологическая извитость артерий (кинкинг)

- •18.5. Гемангиомы

- •18.6. Травмы артерий

- •18.7. Облитерирующие заболевания

- •18.7.1. Облитерирующий атеросклероз

- •18.7.2. Неспецифический аортоартериит

- •18.7.3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера—Бюргера)

- •18.7.4. Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты

- •18.7.5. Облитерирующие заболевания висцеральных ветвей аорты

- •18.7.6. Заболевания почечных артерий. Вазоренальная гипертензия

- •18.7.7. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей

- •18.8. Аневризмы аорты и периферических артерий

- •18.8.1. Аневризмы аорты

- •18.8.2. Аневризмы периферических артерий

- •18.8.3. Артериовенозная аневризма

- •18.9. Тромбозы и эмболии

- •18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов

- •18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров

- •18.10.1. Диабетическая ангиопатия

- •18.10.2. Болезнь Рейно

- •18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха)

- •Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •19.1. Методы исследования

- •19.2. Врожденные венозные дисплазии

- •19.3. Повреждения магистральных вен конечностей

- •19.4. Хроническая венозная недостаточность

- •19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей

- •19.4.2. Посттромбофлебитический синдром

- •19.4.3. Трофические язвы венозной этиологии

- •19.5. Острый тромбофлебит поверхностных вен

- •19.6. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей

- •19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены

- •19.8. Эмболия легочной артерии

- •Глава 20 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •20.1. Заболевания лимфатических сосудов

- •20.1.1. Лимфедема

- •20.1.2. Лимфангиомы

- •Глава 21. ТОНКАЯ КИШКА

- •21.1. Аномалии и пороки развития

- •21.2. Травмы тонкой кишки

- •21.3. Заболевания тонкой кишки

- •21.3.1. Дивертикулы тонкой кишки

- •21.3.2. Ишемия кишечника

- •21.3.3. Болезнь Крона

- •21.4. Опухоли тонкой кишки

- •21.5. Кишечные свищи

- •21.6. Синдром "короткой кишки"

- •Глава 22. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК

- •22.1. Острый аппендицит

- •22.1.1. Типичные формы острого аппендицита

- •22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита

- •22.1.3. Острый аппендицит у беременных

- •22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных

- •22.1.5. Осложнения острого аппендицита

- •22.1.6. Дифференциальная диагностика

- •22.2. Хронический аппендицит

- •22.3. Опухоли червеобразного отростка

- •Глава 23. ОБОДОЧНАЯ КИШКА

- •23.1. Аномалии и пороки развития

- •23.1.1. Болезнь Гиршпрунга (аганглионарный мегаколон)

- •23.1.2. Идиопатический мегаколон

- •23.2. Воспалительные заболевания ободочной кишки

- •23.2.1. Неспецифический язвенный колит

- •23.3. Дивертикулы и дивертикулез

- •23.4. Доброкачественные опухоли

- •23.4.1. Полипы и пол и поз

- •23.5. Злокачественные опухоли

- •23.5.1. Рак ободочной кишки

- •Глава 24 ПРЯМАЯ КИШКА

- •24.1. Методы исследования

- •24.2. Врожденные аномалии

- •24.3. Травмы прямой кишки

- •24.4. Заболевания прямой кишки

- •24.4.1. Геморрой

- •24.4.2. Трещина заднего прохода

- •24.4.3. Парапроктит и свищи прямой кишки

- •24.4.4. Выпадение прямой кишки

- •24.5. Рак прямой кишки

- •Глава 25 НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

- •25.1. Острая непроходимость

- •25.1.1. Обтурационная непроходимость

- •25.1.2. Странгуляционная непроходимость

- •25.1.3. Динамическая непроходимость

- •Глава 26. БРЮШИНА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО

- •26.1. Брюшина

- •26.1.1. Перитонит

- •26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости и малого таза

- •26.1.1.2. Туберкулезный перитонит

- •26.1.1.3. Генитальный перитонит

- •26.1.2. Опухоли брюшины

- •26.2. Забрюшинное пространство

- •26.2.1. Повреждение тканей забрюшинного пространства

- •26.2.2. Гнойные заболевания тканей забрюшинного пространства

- •26.2.3. Опухоли забрюшинного пространства

- •26.2.4. Фиброз забрюшинной клетчатки

- •Глава 27 НАДПОЧЕЧНИКИ

- •27.1. Гормонально-активные опухоли надпочечников

- •27.1.1. Альдостерома

- •27.1.2. Кортикостерома

- •27.1.3. Андростерома

- •27.1.4. Кортикоэстрома

- •27.1.5. Феохромоцитома

- •27.2. Гормонально-неактивные опухоли

- •Глава 28 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

- •28.1. Источники донорских органов

- •28.2. Иммунологические основы пересадки органов

- •28.3. Реакция отторжения пересаженного органа

- •28.4. Иммунодепрессия

- •28.5. Трансплантация почек

- •28.6. Трансплантация поджелудочной железы

- •28.7. Трансплантация сердца

- •28.8. Пересадка сердце—легкие

- •28.9. Трансплантация печени

- •28.10. Трансплантация легких

- •28.11. Трансплантация тонкой кишки

- •28.12. Врачебный долг и трансплантология

- •Глава 29. ОЖИРЕНИЕ

вены, основной является экстравазальная компрессия опухолями (90%). Сдавление вены может быть также вызвано прорастанием злокачественных опухолей средостения в стенку вены с последующей облитерацией просвета, аневризмой аорты, доброкачественными новообразованиями или фиброзом средостения (склерозирующим медиастинитом). Тромбоз верхней полой вены сравнительно редко встречается при длительном пребывании в полой вене центрального венозного катетера или электродов электростимулятора (частота — от 0,3 до 4 на 1000).

Клиническая картина. Приблизительно 2/з больных жалуются на отечность лица, шеи, одышку в покое, кашель, невозможность спать в положении лежа из-за увеличения тяжести указанных симптомов. Почти у 1\3 пациентов наблюдается стридор, свидетельствующий об отеке гортани и опасности обструкции дыхательных путей. Повышение давления в венах может сопровождаться отеком мозга с соответствующими симптомами и апоплексией.

При осмотре обращают на себя внимание переполнение кровью и отек лица, шеи, верхних конечностей, цианоз и расширение поверхностных вен.

Основные методы диагностики синдрома верхней полой вены — компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и флебография (рентгеноконтрастная или магнитно-резонансная). Кроме того, совершенно необходимо обследовать органы грудной клетки и средостения (рентгенография и КТ) для определения заболевания, которое может вызвать окклюзию верхней полой вены.

Лечение. Применение обходного шунтирования не дает хороших отдаленных результатов и зачастую невыполнимо из-за тяжести состояния больного, распространения опухоли на другие органы. В настоящее время наиболее перспективным способом лечения сдавления верхней полой вены опухолями или фиброзом средостения является чрескожная эндоваскулярная баллонная ангиопластика с установкой стента в суженном участке вены.

16.4. Опухоли и кисты средостения

Опухоли средостения принято подразделять на первичные и вторичные. К первой группе относят врожденные или приобретенные новообразования доброкачественного или злокачественного характера, развивающиеся из различных тканей. Вторичные опухоли являются по своей сути метастазами опухолей различных органов грудной или брюшной полости в лимфатические узлы средостения. Первичные опухоли могут исходить из нервной, соединительной, лимфоидной ткани, из тканей, дистопированных в средостение в процессе эмбриогенеза, а также из вилочковой железы. Кисты средостения подразделяют на врожденные (истинные) и приобретенные.

В зависимости от тканей, из которых развиваются опухоли средостения, их классифицируют следующим образом:

неврогенные опухоли: неврофиброма, невринома, невролеммома, ганг-лионеврома, невросакома, симптикобластома, параганглиома (феохромоци-тома);

мезенхимальные: липома (липосаркома), фиброма (фибросаркома), лейо-миома (лейомиосаркома), гемангиома, лимфангиома, ангиосаркома;

лимфоидные: лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), лимфосаркома, ретикулосаркома;

дисэмбриогенетические: внутригрудной зоб, тератома, хорионэпите-лиома, семинома; тимома: доброкачественная, злокачественная.

К истинным кистам средостения относят целомические кисты перикарда, бронхогенные, энтерогенные кисты, а также кисты вилочковой железы. Среди приобретенных кист наиболее частыми являются эхинококковые кисты.

Значительное разнообразие опухолей и кист средостения, сходная клиническая картина обусловливают сложность диагностики и дифференциальной диагностики этих новообразований. Для упрощения диагностического поиска необходимо учитывать наиболее частую локализацию различных опухолей средостения.

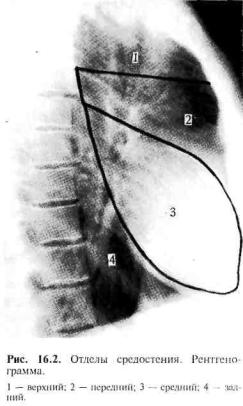

Анатомическая локализация новообразований средостения:

верхнее средостение: тимомы, загрудинный зоб, лимфомы; переднее средостение: тимомы, мезенхимальные опухоли, лимфомы, тератомы;

среднее средостение: кисты перикарда, бронхогенные кисты, лимфомы; заднее средостение: неврогенные опухоли, энтерогенные кисты.

Большинство опухолей и кист средостения не имеют специфической клинической симптоматики и обнаруживаются случайно при обследовании больных по другим причинам или проявляются вследствие сдавления соседних органов, выделения опухолями гормонов и пептидов или развития инфекции. Признаки компрессии внутригрудных органов зависят от размеров, степени сдавления прилежащих органов и структур, локализации опухолей или кист. Они могут проявляться болью в груди, кашлем, одышкой, затруднением дыхания (стридор) и глотания, синдромом верхней полой вены, неврологическими симптомами (симптом Горнера, парез или паралич диа-фрагмального или возвратного нервов).

При значительном давлении крупной опухоли на сердце возникает боль за грудиной, в левой половине грудной клетки, нередко наблюдаются нарушения сердечного ритма. Опухоли заднего средостения, проникающие через межпозвоночные отверстия в спинномозговой канал, вызывают парезы и параличи конечностей, нарушение функции тазовых органов. Злокачественные опухоли имеют короткий бессимптомный период и растут достаточно быстро, часто вызывая симптомы компрессии жизненно важных органов. Более чем у 40% больных к моменту обращения к врачу выявляются отдаленные метастазы. Довольно часто отмечаются выпот в плевральных полостях, гипертермия. Лишь некоторые виды опухолей (тимома, параганг-лиома и т. д.) имеют специфические клинические признаки, позволяющие уже в самом начале обследования поставить предварительный диагноз.

Некоторые симптомы опухолей средостения связаны с выделением ими ормонов и биологически активных пептидов. Карциноидные опухоли средостения не вызывают карциноидного синдрома, но выделяют АКТГ, приводят к развитию синдрома Кушинга. Некоторые неврогенные опухоли, исходящие из ганглиев и параганглиев (ганглионеврома, нейробластома), могут продуцировать норадреналин, реже адреналин, что сопровождается эпизодами гипертензии, как при феохромоцитоме. Иногда они продуцируют вазоинтестинальный полипептид, вызывающий диарею, а при тимоме иногда наблюдаются аутоиммунные заболевания — миастения, иммунодефицитное состояние.

В диагностике большинства новообразований средостения основная роль отводится инструментальным методам исследования.

При рентгенологическом исследовании (рентгеноскопия, флюорография, полипозиционная рентгенография, томография) грудной клетки выявляются характерная локализация, форма и размеры опухоли. Анамнез и клинические симптомы также помогают поставить правильный диагноз.

Компьютерная и магнитно-резонансная томография позволяют уточнить локализацию новообразования, ее взаимосвязь с окружающими органами, измерить относительную рентгеновскую плотность, что особенно важно в дифференциальной диагностике солидных и жидкостных образований. С помощью этих методов можно произвести ангиографию для исключения аневризм сердца и крупных сосудов, определения степени компрессии верхней полой вены и оценки коллатеральных путей оттока венозной крови.

Торакоскопия позволяет осмотреть плевральную полость и взять биопсию из лимфатических узлов переднего или заднего средостения, а также из опухоли, располагающейся непосредственно под медиастинальной плеврой. Трансторакальная аспирационная биопсия применяется при опухолях средостения, расположенных в непосредственной близости от грудной стенки и хорошо видных при рентгеноскопии.

Медиастиноскопия — осмотр с помощью оптической системы лимфатических узлов переднего средостения и бифуркационных лимфатических узлов, позволяет через биопсийный канал инструмента взять биопсийный материал.

Парастернальная медиастинотомия выполняется наиболее часто при лимфопролиферативных образованиях переднего средостения. Для этого параллельно краю грудины делают разрез кожи длиной 5 — 7 см, иссекают 2—3 см реберного хряща и тупо выделяют лимфатический узел или его фрагмент для морфологического исследования.

16.4.1. Неврогенные опухоли

Они встречаются чаще других новообразований средостения (20—25%), могут возникать в любом возрасте, в большинстве случаев бывают доброкачественными, излюбленная локализация — заднее средостение в области реберно-позвоночного угла. Невриномы и неврофибромы развиваются из нервных клеток и их оболочек, ганглионевромы и параганглиомы (медиа-стинальные феохромоцитомы)

— из ганглиозных клеток симпатического ствола. В половине случаев эти опухоли являются злокачественными. Злокачественными неврогенными опухолями являются также симпатикогониомы, симпатобластомы и неврогенные саркомы. Наиболее часто неврогенные опухоли развиваются из межреберных нервов и из пограничного симпатического ствола.

Среди неврогенных опухолей наиболее часто наблюдаются невриномы. Они характеризуются медленным ростом и скудной клинической симптматикой. При достижении опухолью значительных размеров появляются боли в спине. Иногда в процессе роста часть опухоли прорастает в просвет позвоночного канала, в результате чего

опухоль принимает форму "песочных часов", появляются признаки компрессии спинного мозга (парезы, параличи конечностей). Реже встречающаяся неврофиброма по клиническому течению не отличается от невриномы, но у части больных она является проявлением диффузного неврофиброматоза (болезнь Реклингхаузена).

Наиболее частой опухолью, исходящей из клеток симпатического ствола, является ганглионеврома. Она имеет хорошо выраженную капсулу, обычно развивается в детском возрасте. Опухоль растет довольно медленно, отличается доброкачественным течением. Другие опухоли этого вида (ганглионевробластомы, симпатогониомы, невробластомы) являются злокачественными, довольно часто развиваются в детском возрасте и к моменту установления диагноза достигают больших размеров. Характерным клиническим признаком являются постоянные боли в спине, почти у каждого третьего больного молодого возраста выявляют симптомы компрессии спинного мозга. При невробластоме больные иногда отмечают боли в животе, профузную диарею, обусловленную продукцией опухолью вазоинтестинального полипептида. Злокачественные невробластомы отличаются бурным прогрессированием, выраженным местным инфильтрирующим ростом.

Параганглиома (медиастинальная феохромоцитома) является самой редкой неврогенной опухолью, развивающейся из хромаффинной ткани. Наряду с обычной локализацией в заднем средостении параганглиома нередко обнаруживается в области дуги аорты и ее ветвей, аортолегочном пространстве, в области предсердий. Частота выявления отдаленных метастазов обычно не превышает 5%, хотя почти у половины больных находят гистологические признаки злокачественности. Большинство из них являются гормональноактивными, выделяя в кровь преимущественно норадреналин. Клинически это проявляется

постоянной или пароксизмальной артериальной гипертонией. Характерными являются также снижение массы тела, гипергидроз, обусловленные катаболическим действием катехоламинов.

Основными способами диагностики неврогенных опухолей средостения являются полипозиционная рентгенография грудной клетки и компьютерная томография. Рентгенологически они выглядят в виде интенсивной округлой тени, обычно расположенной в реберно-позвоночной борозде, с четкими контурами (рис. 16.2). При больших опухолях, растущих по типу "песочных часов", можно выявить узурацию в позвоночном отверстии, через которое выходит нервный корешок. Дооперационная трансторакальная пункция обычно невозможна в связи с глубоким залеганием новообразования. Компьютерная томография дополняет результаты рентгенологического исследования, позволяет более точно определить размеры опухоли и ее отношение к окружающим органам и тканям. В диагностике параганглием помогает исследование уровня катехоламинов в крови и ванилил-миндальной кислоты в моче.

Лечение неврогенных опухолей хирургическое. Если опухоль распространяется в позвоночный канал, для ее полного удаления необходима резекция дужек позвонков (ламинэктомия). При доброкачественных новообразованиях прогноз благоприятный. При распространенных злокачественных опухолях дополнительно к оперативному лечению проводят полихимиотерапию.

16.4.2. Тимомы

Опухоли развиваются из вилочковой железы и являются наиболее частым новообразованием переднего и верхнего средостения. Встречаются в 20% случаев, развиваются у лиц зрелого возраста, мужчины страдают почти в 2 раза чаше. Термин "тимома" является собирательным понятием и включает несколько разных по морфологической структуре опухолей—эпителиоидные, лимфоэпителиальные, веретеноклеточные, гранулематозные тимомы, тимолипомы. Злокачественные формы опухоли наблюдаются примерно в 30% случаев. Небольшие по размерам тимомы протекают без локальной симптоматики. Опухоли больших размеров проявляются в виде компрессионного синдрома лишь при достижении значительных размеров. Тимома в ряде случаев сопровождается миастенией. Примерно у 13% больных миастенией обнаруживается тимома.

Миастения является аутоиммунным нарушением нервно-мышечной передачи импульсов, т. е. блокадой нервно-мышечных синапсов. В патогенезе миастении ведущая роль отводится образованию аутоантител к ацетилхолиновым рецепторам нервно-мышечных синапсов. Эпителиальные клетки вилочковой железы также принимают участие в выработке аутоантител. В результате блокирования синапсов аутоантителами нарушается нервно-мы- шечная передача импульсов, проявляясь в виде нарастающей мышечной слабости, снижением активности. Наблюдаются следующие клинические симптомы: быстрая утомляемость скелетных мышц при повторных движениях, вынуждающая больных прекратить их, и сравнительно быстрое восстановление исходной силы мышц и возможность продолжать движения после отдыха. Введение антихолинэстеразных препаратов (прозерин, калимин) на некоторое время восстанавливает передачу импульсов в нейромышечных синапсах. В связи с этим исчезает мышечная слабость и утомляемость. Диагноз миастении уточняют с помощью электрофизиологических исследований.

Выделяют две клинические формы миастении — глазную и генерализованную. Первая из них характеризуется слабостью глазодвигательных мышц (диплопией, птозом век). Более тяжело протекает генерализованная форма, при которой на первый план выступают поражения функций многих групп мышц. Характерными являются нарушения жевания, глотания (поперхива-ние), речи (гнусавый голос), свидетельствующие о выраженных бульбарных расстройствах. Нередко также наблюдается общая слабость скелетной