- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1 СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ

- •Глава 2 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ

- •2.1. Видеоэндоскопическая хирургия

- •2.1.1. Видеолапароскопическая хирургия

- •2.1.2. Торакоскопическая хирургия

- •2.2. Интервенционная радиология

- •Глава 3. ШЕЯ

- •3.1. Пороки развития

- •3.2. Повреждения органов шеи

- •3.3. Абсцессы и флегмоны

- •3.4. Лимфаденит (специфический и неспецифический)

- •3.5. Опухоли шеи

- •Глава 4. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА.ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •4.1. Методы исследования

- •4.2. Заболевания щитовидной железы

- •4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь)

- •4.2.2. Токсическая аденома (болезнь Пламмера)

- •4.2.3. Многоузловой токсический зоб

- •4.2.4. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания)

- •4.2.5. Спорадический зоб (простой нетоксический зоб)

- •4.2.6. Аберрантный зоб

- •4.2.7. Тиреоидиты

- •4.2.8. Гипотиреоз

- •4.3. Опухоли щитовидной железы

- •4.3.1. Доброкачественные опухоли (фолликулярные аденомы)

- •4.3.2. Злокачественные опухоли.

- •4.4. Паращитовидные железы

- •4.4.1. Заболевания паращитовидных желез

- •4.4.1.1. Гиперпаратиреоз

- •4.4.1.2. Гипопаратиреоз

- •4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез

- •Глава 5. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •5.1. Методы исследования

- •5.2. Пороки развития

- •5.3. Повреждения молочных желез

- •5.4. Воспалительные заболевания

- •5.4.1 Неспецифические воспалительные заболевания

- •5.4.2. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •5.5. Дисгормональные дисплазии молочных желез

- •5.5.1 Мастопатия

- •5.5.2. Выделения из сосков

- •5.5.3. Галактоцеле

- •5.5.4. Гинекомастия

- •5.6. Опухоли молочной железы

- •5.6.1. Доброкачественные опухоли

- •5.6.2. Злокачественные опухоли

- •5.6.2.2. Рак молочной железы in situ

- •5.6.2.3. Рак молочной железы у мужчин

- •5.6.2.4. Саркома молочной железы

- •Глава 6 ГРУДНАЯ КЛЕТКА, ТРАХЕЯ, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА

- •6.1. Методы исследования

- •6.2. Грудная стенка

- •6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки

- •6.2.2. Повреждения грудной клетки

- •6.2.3. Воспалительные заболевания

- •6.2.4. Специфические хронические воспалительные заболевания грудной стенки

- •6.2.5. Опухоли грудной стенки

- •6.3. Трахея

- •6.3.1 Пороки развития

- •6.3.2. Травматические повреждения

- •6.3.3. Воспалительные заболевания

- •6.3.4. Стенозы трахеи

- •6.3.5. Пищеводно-трахеальные свищи

- •6.3.6. Опухоли трахеи

- •6.4. Легкие. Бронхи

- •6.4.1. Пороки развития бронхиального дерева и легочной паренхимы

- •6.4.2. Пороки развития сосудов легких

- •6.4.3. Воспалительные заболевания

- •6.4.3.1. Абсцесс легкого

- •6.4.3.2. Гангрена легкого

- •6.4.3.3. Хронический абсцесс легкого

- •6.4.4. Специфические воспалительные заболевания

- •6.4.4.1. Туберкулез легких

- •6.4.4.2. Сифилис легких

- •6.4.4.3. Грибковые заболевания легких (микозы)

- •6.4.4.4. Актиномикоз легких

- •6.4.5. Бронхоэктатическая болезнь

- •6.4.6. Кисты легких

- •6.4.7. Эхинококкоз легких

- •6.4.8. Опухоли легких

- •6.4.8.1. Доброкачественные опухоли

- •6.4.8.2. Злокачественные опухоли

- •6.4.8.2.1. Рак легких

- •6.5. Плевра

- •6.5.1 Травматические повреждения

- •6.5.1.1. Пневмоторакс

- •6.5.2. Воспалительные заболевания плевры

- •6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит

- •6.5.2.2. Острая эмпиема плевры

- •6.5.2.3. Хроническая эмпиема

- •6.5.3. Опухоли плевры

- •6.5.3.1. Первичные опухоли плевры

- •6.5.3.2. Вторичные метастатические опухоли

- •Глава 7. ПИЩЕВОД

- •7.1. Методы исследования

- •7.2. Врожденные аномалии развития

- •7.3. Повреждения пищевода

- •7.4. Инородные тела пищевода

- •7.5. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода

- •7.6. Нарушения моторики пищевода

- •7.6.1. Ахалазия кардии (кардиоспазм)

- •7.6.2. Халазия (недостаточность) кардии

- •7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит)

- •7.8. Дивертикулы пищевода

- •7.9. Опухоли пищевода

- •7.9.1. Доброкачественные опухоли и кисты

- •7.9.2. Злокачественные опухоли

- •7.9.2.2. Саркома

- •Глава 8 ДИАФРАГМА

- •8.1. Методы исследования

- •8.2. Повреждения диафрагмы

- •8.3. Диафрагмальные грыжи

- •8.4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

- •8.5. Релаксация диафрагмы

- •Глава 9. ЖИВОТ

- •9.1. Методы исследования

- •9.2. Острый живот

- •9.3. Травмы живота

- •9.4. Заболевания брюшной стенки

- •9.5. Опухоли брюшной стенки

- •Глава 10 ГРЫЖИ ЖИВОТА

- •10.1. Наружные грыжи живота

- •10.1.1. Паховые грыжи

- •10.1.2. Бедренные грыжи

- •10.1.3. Эмбриональные грыжи

- •10.1.4. Пупочные грыжи

- •10.1.5. Грыжи белой линии живота

- •10.1.6. Травматические и послеоперационные грыжи

- •10.1.7. Редкие виды грыж живота

- •10.1.8. Осложнения наружных грыж живота

- •10.2. Внутренние грыжи живота

- •Глава 11. ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

- •11.1. Методы исследования

- •11.2. Пороки развития

- •11.3. Инородные тела желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.4. Химические ожоги и рубцовые стриктуры желудка

- •11.5. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6.1. Осложнения язвенной болезни

- •11.6.1.1. Желудочно-кишечные кровотечения

- •11.6.1.2. Перфорация язвы

- •11.6.1.3. Пилородуоденальный стеноз

- •11.6.1.4. Пенетрация язвы

- •11.7. Острые язвы

- •11.8. Патологические синдромы после операций на желудке

- •11.9. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.9.1. Доброкачественные опухоли желудка

- •11.9.2. Злокачественные опухоли желудка

- •11.9.2.1. Рак желудка

- •11.9.2.2. Саркома желудка

- •11.9.2.3. Лимфома желудка

- •11.9.3. Опухоли двенадцатиперстной кишки

- •Глава 12. ПЕЧЕНЬ

- •12.1. Специальные методы исследования

- •12.2. Пороки развития

- •12.3. Травмы печени

- •12.4. Абсцессы печени

- •12.4.1. Бактериальные абсцессы

- •12.4.2. Паразитарные абсцессы

- •12.5. Паразитарные заболевания печени

- •12.5.1. Эхинококкоз

- •12.5.2. Альвеококкоз

- •12.5.3. Описторхоз

- •12.6. Непаразитарные кисты печени

- •12.7. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •12.8. Опухоли печени

- •12.8.1. Доброкачественные опухоли

- •12.8.2. Злокачественные опухоли

- •12.9. Синдром портальной гипертензии

- •12.10. Печеночная недостаточность

- •Глава 13. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

- •13.1. Специальные методы исследования

- •13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков

- •13.3. Повреждения желчных путей

- •13.4. Желчнокаменная болезнь

- •13.4.1. Хронический калькулезный холецистит

- •13.4.2. Острый холецистит

- •13.5. Бескаменный холецистит

- •13.6. Постхолецистэктомический синдром

- •13.7. Опухоли желчного пузыря и желчных протоков

- •13.8. Желтуха

- •Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- •14.1. Аномалии и пороки развития

- •14.2. Повреждения поджелудочной железы

- •14.3. Острый панкреатит

- •14.4. Хронический панкреатит

- •14.5. Кисты и свищи поджелудочной железы

- •14.6. Опухоли поджелудочной железы

- •14.6.1. Доброкачественные опухоли

- •14.6.2. Злокачественные опухоли

- •14.6.2.1. Рак поджелудочной железы

- •14.6.3. Нейроэндокринные опухоли

- •Глава 15. СЕЛЕЗЕНКА

- •15.1. Пороки развития

- •15.2. Повреждения селезенки

- •15.3. Заболевания селезенки

- •15.4. Гиперспленизм

- •Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ

- •16.1. Повреждения средостения

- •16.2. Воспалительные заболевания

- •16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит

- •16.2.2. Послеоперационный медиастинит

- •16.2.3. Склерозирующий (хронический) медиастинит

- •16.3. Синдром верхней полой вены

- •16.4. Опухоли и кисты средостения

- •16.4.1. Неврогенные опухоли

- •16.4.2. Тимомы

- •16.4.3. Дизэмбриогенетические опухоли

- •16.4.4. Мезенхимальные опухоли

- •16.4.5. Лимфоидные опухоли

- •16.4.6. Кисты средостения

- •Глава 17 СЕРДЦЕ. ПЕРИКАРД

- •17.1. Специальные методы исследования

- •17.2. Обеспечение операций на сердце и крупных сосудах

- •17.3. Ранения сердца и перикарда

- •17.4. Врожденные пороки сердца

- •17.4.1. Врожденные аномалии расположения сердца и магистральных сосудов

- •17.4.1.1. Стеноз легочного ствола (изолированное сужение легочной артерии)

- •17.4.1.2. Врожденный стеноз устья аорты

- •17.4.1.3. Открытый артериальный проток

- •17.4.1.4. Дефект межпредсердной перегородки

- •17.4.1.5. Дефект межжелудочковой перегородки

- •17.4.1.6. Тетрада Фалло

- •17.5. Приобретенные пороки сердца

- •17.5.1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)

- •17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность)

- •17.5.3. Аортальные пороки сердца

- •17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца

- •17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •17.8. Постинфарктная аневризма сердца

- •17.9. Перикардиты

- •17.9.1. Острые перикардиты

- •17.9.2. Выпотные перикардиты

- •17.9.3. Хронические перикардиты

- •17.10. Нарушения ритма

- •17.10.1. Брадикардии

- •17.10.2. Тахикардии

- •Глава 18. АОРТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АРТЕРИИ

- •18.1. Методы исследования

- •18.2. Общие принципы лечения заболеваний артерий

- •18.3. Врожденные пороки

- •18.4. Патологическая извитость артерий (кинкинг)

- •18.5. Гемангиомы

- •18.6. Травмы артерий

- •18.7. Облитерирующие заболевания

- •18.7.1. Облитерирующий атеросклероз

- •18.7.2. Неспецифический аортоартериит

- •18.7.3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера—Бюргера)

- •18.7.4. Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты

- •18.7.5. Облитерирующие заболевания висцеральных ветвей аорты

- •18.7.6. Заболевания почечных артерий. Вазоренальная гипертензия

- •18.7.7. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей

- •18.8. Аневризмы аорты и периферических артерий

- •18.8.1. Аневризмы аорты

- •18.8.2. Аневризмы периферических артерий

- •18.8.3. Артериовенозная аневризма

- •18.9. Тромбозы и эмболии

- •18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов

- •18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров

- •18.10.1. Диабетическая ангиопатия

- •18.10.2. Болезнь Рейно

- •18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха)

- •Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •19.1. Методы исследования

- •19.2. Врожденные венозные дисплазии

- •19.3. Повреждения магистральных вен конечностей

- •19.4. Хроническая венозная недостаточность

- •19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей

- •19.4.2. Посттромбофлебитический синдром

- •19.4.3. Трофические язвы венозной этиологии

- •19.5. Острый тромбофлебит поверхностных вен

- •19.6. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей

- •19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены

- •19.8. Эмболия легочной артерии

- •Глава 20 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •20.1. Заболевания лимфатических сосудов

- •20.1.1. Лимфедема

- •20.1.2. Лимфангиомы

- •Глава 21. ТОНКАЯ КИШКА

- •21.1. Аномалии и пороки развития

- •21.2. Травмы тонкой кишки

- •21.3. Заболевания тонкой кишки

- •21.3.1. Дивертикулы тонкой кишки

- •21.3.2. Ишемия кишечника

- •21.3.3. Болезнь Крона

- •21.4. Опухоли тонкой кишки

- •21.5. Кишечные свищи

- •21.6. Синдром "короткой кишки"

- •Глава 22. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК

- •22.1. Острый аппендицит

- •22.1.1. Типичные формы острого аппендицита

- •22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита

- •22.1.3. Острый аппендицит у беременных

- •22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных

- •22.1.5. Осложнения острого аппендицита

- •22.1.6. Дифференциальная диагностика

- •22.2. Хронический аппендицит

- •22.3. Опухоли червеобразного отростка

- •Глава 23. ОБОДОЧНАЯ КИШКА

- •23.1. Аномалии и пороки развития

- •23.1.1. Болезнь Гиршпрунга (аганглионарный мегаколон)

- •23.1.2. Идиопатический мегаколон

- •23.2. Воспалительные заболевания ободочной кишки

- •23.2.1. Неспецифический язвенный колит

- •23.3. Дивертикулы и дивертикулез

- •23.4. Доброкачественные опухоли

- •23.4.1. Полипы и пол и поз

- •23.5. Злокачественные опухоли

- •23.5.1. Рак ободочной кишки

- •Глава 24 ПРЯМАЯ КИШКА

- •24.1. Методы исследования

- •24.2. Врожденные аномалии

- •24.3. Травмы прямой кишки

- •24.4. Заболевания прямой кишки

- •24.4.1. Геморрой

- •24.4.2. Трещина заднего прохода

- •24.4.3. Парапроктит и свищи прямой кишки

- •24.4.4. Выпадение прямой кишки

- •24.5. Рак прямой кишки

- •Глава 25 НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

- •25.1. Острая непроходимость

- •25.1.1. Обтурационная непроходимость

- •25.1.2. Странгуляционная непроходимость

- •25.1.3. Динамическая непроходимость

- •Глава 26. БРЮШИНА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО

- •26.1. Брюшина

- •26.1.1. Перитонит

- •26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости и малого таза

- •26.1.1.2. Туберкулезный перитонит

- •26.1.1.3. Генитальный перитонит

- •26.1.2. Опухоли брюшины

- •26.2. Забрюшинное пространство

- •26.2.1. Повреждение тканей забрюшинного пространства

- •26.2.2. Гнойные заболевания тканей забрюшинного пространства

- •26.2.3. Опухоли забрюшинного пространства

- •26.2.4. Фиброз забрюшинной клетчатки

- •Глава 27 НАДПОЧЕЧНИКИ

- •27.1. Гормонально-активные опухоли надпочечников

- •27.1.1. Альдостерома

- •27.1.2. Кортикостерома

- •27.1.3. Андростерома

- •27.1.4. Кортикоэстрома

- •27.1.5. Феохромоцитома

- •27.2. Гормонально-неактивные опухоли

- •Глава 28 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

- •28.1. Источники донорских органов

- •28.2. Иммунологические основы пересадки органов

- •28.3. Реакция отторжения пересаженного органа

- •28.4. Иммунодепрессия

- •28.5. Трансплантация почек

- •28.6. Трансплантация поджелудочной железы

- •28.7. Трансплантация сердца

- •28.8. Пересадка сердце—легкие

- •28.9. Трансплантация печени

- •28.10. Трансплантация легких

- •28.11. Трансплантация тонкой кишки

- •28.12. Врачебный долг и трансплантология

- •Глава 29. ОЖИРЕНИЕ

применяется для контроля лечения тиреоидными гормонами. У практически здоровых лиц уровень ТТГ в сыворотке крови в ответ на введение ТРГ повышается более чем в 5 раз по сравнению с исходным. При диффузном токсическом зобе повышения ТТГ в ответ на введение ТРГ не отмечается.

Особенно важен тест с тиреолиберином при гипотиреозе. При первичном гипотиреозе, связанном с поражением щитовидной железы, концентрация ТТГ в сыворотке крови при проведении пробы может увеличиваться в 20 раз и более по сравнению с исходной, которая выше, чем в норме. При вторичном гипотиреозе (гипофизарный гипотиреоз) уровень ТТГ низкий или нормальный, а реакция на введение ТРГ отсутствует. При третичном гипотиреозе, обусловленном поражением гипоталамуса и нарушением функции эндогенного ТРГ, уровень ТТГ не повышен и увеличивается на стимуляцию ТРГ.

Исследование аутоантител к различным компонентам ткани щитовидной железы включает определение уровня аутоантител к тиреоглобулину, к ти-реоидной пероксидазе (микросомальному антигену), ко второму коллоидному антигену, к рецептору ТТГ (тиреоидстимулирующих, тиреоидблоки-рующих). Выявление повышенного уровня аутоантител характерно для различных аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.

Заболевания щитовидной железы могут развиваться на фоне нормальной функциональной активности (эутиреоз), повышеной функциональной активности (гипертиреоз, тиреотоксикоз) и сниженной функциональной активности (гипотиреоз).

Гипертиреоз — повышение функциональной активности самой щитовидной железы (может быть физиологическим и патологическим).

Тиреотоксикоз — синдром, вызванный стойким и длительным избытком в организме тиреоидных гормонов, развивающийся при различных заболеваниях и патологических состояниях организма.

Тиреотоксикоз наблюдается при ряде заболеваний щитовидной железы — диффузном токсическом зобе (ДТЗ), токсической аденоме, многоузловом токсическом зобе, подостром тиреоидите (первые 1—2 нед), аутоиммунном тиреоидите ("хаситоксикоз"), послеродовом (немом, безболевом) тиреоидите, фолликулярном раке. Среди других причин тиреотоксикоза, не связанных с поражением щитовидной железы, наиболее часто называют следующие: struma ovarii (эктопированная ткань щитовидной железы), аденому гипофиза, хорионэпителиому, метастазы фолликулярного рака, артифициаль-ный тиреотоксикоз и др.

Гипотиреоз — синдром, обусловленный длительным стойким недостатком гормонов щитовидной железы в организме или снижением их биологического эффекта на тканевом уровне.

4.2. Заболевания щитовидной железы

4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь)

Диффузный токсический зоб (ДТЗ) — генетически детерминированное аутоиммунное заболевание, обусловленное стойким патологическим повышением продукции тиреоидных гормонов диффузно увеличенной щитовидной железой под влиянием специфических тиреоидстимулирующих аутоан-тител с последующим нарушением функционального состояния различных органов и систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Заболевание чаще возникает у женщин 20—50 лет (соотношение числа больных мужчин и женщин составляет 1—2:10). Среди заболеваний, протекающих с синдромом тиреотоксикоза, на долю ДТЗ приходится до 80% наблюдений.

Этиология и патогенез. Важное значение в развитии болезни придают наследственной предрасположенности. Это подтверждается тем, что у 15% больных ДТЗ есть родственники с тем же заболеванием и около 50% родственников имеют циркулирующие тиреоидные аутоантитела. Чаще всего ДТЗ сочетается с носительством антигенов гистосовместимости

49

HLA-B8, HLA-Dw3, HLA-DR3 и HLA-DQ1.

Преобладание женщин среди больных ДТЗ связано с частыми нейроэн-докринными перестройками женского организма (беременность, лактация, менструальный период, пременопауза). Предрасполагающими факторами считают также пубертатный период, невротическую конституцию, нейро-циркуляторную дистонию, протекающую с выраженными вегетативными проявлениями.

Заболевание провоцируется психической травмой, острыми и хроническими инфекционными заболеваниями (грипп, ангина, ревматизм, туберкулез и др.), заболеваниями гипоталамо-гипофизарной области, черепно-мозговой травмой, энцефалитом, беременностью, приемом больших доз йода, повышенной инсоляцией и др.

Полагают, что ТТТ-рецепторы тиреоцитов являются первичными ауто-антигенами при этом заболевании. Врожденная недостаточность антиген-специфических Т-супрессоров, подавляющих в нормальных условиях "запрещенные" клоны Т-лимфоцитов, способствует их выживанию и пролиферации. "Запрещенные" клоны Т-лимфоцитов взаимодействуют с органоспецифическим антигеном щитовидной железы. В результате этого процесса в иммунологическую реакцию вовлекаются В-лимфоциты, отвечающие за образование аутоантител. При участии Т-хелперов (помощников) В-лимфоци-ты и плазматические клетки продуцируют тиреоидстимулирующие иммуноглобулины (органоспецифические аутоантитела). Тиреоидстимулирующие аутоантитела (аутоантитела к ТТГ-рецептору) взаимодействуют с рецепторами фолликулярного эпителия, оказывая на функцию щитовидной железы стимулирующее действие, подобное действию ТТГ, т. е. активизируют аденилатциклазу и стимулируют образование цАМФ. Это приводит к увеличению массы щитовидной железы, ее васкуляризации и избыточной продукции тиреоидных гормонов.

Своеобразным триггером указанных аутоиммунных реакций могут служить некоторые вирусы, микоплазма, Yersinia enterocolitica, инициирующие образование антител к ТТГрецептору.

В развитии клинической картины заболевания имеет значение и повышение чувствительности адренорецепторов к катехоламинам. Определенное значение в патогенезе заболевания, по-видимому, имеет нарушение метаболизма тиреоидных гормонов в печени, почках, мышцах.

Избыточная продукция тиреоидных гормонов, повышенная чувствительность к ним периферических тканей приводит к активизации катаболизма белков, что может сопровождаться отрицательным азотистым балансом.

Избыток тиреоидных гормонов ведет к замедлению перехода углеводов в жиры, препятствует накоплению их в организме. Наряду с этим усиливается мобилизация жира из депо для покрытия энергетических затрат. Снижается масса тела больного.

Повышенный уровень тиреоидных гормонов обусловливает нарушение водно-солевого обмена (увеличивается выделение воды, хлорида натрия, кальция, фосфора, в меньшей степени калия, в сыворотке крови повышается содержание магния).

Избыток тиреоидных гомонов и продуктов их метаболизма, изменяя окислительное фосфорилирование, приводит к нарушению накопления энергии в клетке, что является одной из причин мышечной слабости и субфебрилитета (в происхождении последнего имеют место и центральные механизмы — возбуждение гипоталамических центров).

Клиническая картина и диагностика. Патогенез клинических симптомов обусловлен главным образом влиянием избытка тиреоидных гормонов на различные органы и системы организма. Сложность и многочисленность факторов, участвующих в развитии патологических изменений щитовидной железы, обусловливают и разнообразие клинических проявлений тиреотоксикоза. Следует помнить, что субъективно общее состояние пациента с синдромом тиреотоксикоза не соответствует объективным нарушениям функций органов и систем, которые гораздо серьезнее, чем может показаться при первичном осмотре.

При обследовании пациентов с тиреотоксикозом обычно констатируют, что щитовидная

50

железа увеличена за счет обеих долей и перешейка, эластической консистенции, безболезненная, подвижная при глотании. При пальпации часто выявляется характерное "жужжание" железы, являющееся следствием увеличенного кровоснабжения.

При анализе жалоб и результатов объективного исследования удается выделить ряд клинических синдромов. Наиболее характерна триада симптомов: зоб, экзофтальм, тахикардия. Множество симптомов и систем можно сгруппировать в определенные синдромы.

Синдром поражения сердечно-сосудистой системы характеризуется тахикардией, постоянной синусовой или постоянной мерцательной тахиарит-мией, пароксизмальной мерцательной тахиаритмией на фоне синусовой тахикардии или нормального синусового ритма, сопровождающимися экстрасистолией; высоким пульсовым давлением; развитием дисгормональной миокардиодистрофии ("тиреотоксическое сердце"), недостаточностью кровообращения.

При синдроме поражения центральной и периферической нервной системы отмечается хаотичная, непродуктивная деятельность, повышенная возбудимость, снижение концентрации внимания, плаксивость, быстрая утомляемость, расстройство сна, тремор всего тела (симптом "телеграфного столба") и особенно пальцев рук (симптом Мари), повышенная потливость, покраснение лица, стойкий красный дермографизм, повышение сухожильных рефлексов.

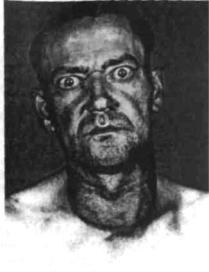

Г л а з н ы е с и м п т о м ы (рис. 4.7). Причиной развития глазных симптомов считают усиление тонуса мышечных волокон глазного яблока и верхнего века вследствие нарушения вегетативной иннервации под влиянием избытка Т3 и Т4 в крови. При осмотре выделяют характерные симптомы:

симптом Штельвага — редкое мигание век; симптом Грефе — отставание верхнего века от радужной

оболочки при фиксации взгляда на медленно перемещаемом вниз предмете, при этом между верхним веком и радужной оболочкой остается белая полоска склеры;

симптом Кохера — аналогичен симптому Грефе, но при фиксации взгляда на медленно перемещаемом вверх предмете, в связи с чем между нижним веком и радужной оболочкой остается белая полоска склеры;

симптом Дальримпля (экзофтальм) — расширение глазной щели с появлением белой полоски склеры между радужной оболочкой и верхним веком;

симптом Мебиуса — потеря способности фиксировать взгляд на близком расстоянии: вследствие слабости приводящих глазных мышц фиксированные на близко расположенном предмете глазные яблоки расходятся и занимают исходное положение;

симптом Жоффруа — отсутствие наморщивания лба при взгляде вверх; симптом Боткина — мимолетное широкое раскрытие глазных щелей при фиксации

взгляда; симптом Розенбаха — мелкий тремор закрытых век;

симптом Репнева—Мелехова — гневный взгляд.

Перечисленные глазные симптомы необходимо дифференцировать от аутоиммунной офтальмопатии (см. раздел "Диффузный токсический зоб").

Синдром катаболических нарушений проявляется похуданием на фоне повышенного аппетита, субфебрилитетом, миопатиеи, иногда остеопорозом.

Синдром поражения органов пищеварения. Приступы болей в животе, рвота, неустойчивый стул со склонностью к поносам, иногда пожелтение кожи, что связано с нарушением функции печени (вплоть до развития тиреотоксического гепатита) и др.

Синдром эктодермальных нарушений — характерное расслаивание и повышенная

51

ломкость ногтей, ломкость, выпадение волос и др.

Синдром поражения других желез внутренней секреции также нередко наблюдается при токсическом зобе. Для него характерны нарушения функции надпочечников, которые приводят к снижению сосудистого тонуса, появлению пигментации вокруг глаз (симптом Еллинека); дисфункция яичников с нарушением менструального цикла вплоть до аменореи, развитием фиброзно-кистозной мастопатии, иногда с галактореей; у мужчин может развиться гинекомастия.

Могут наблюдаться нарушение толерантности к глюкозе, повышенный распад антидиуретического гормона (обусловливает чрезмерную жажду и увеличение диуреза).

Поражение надпочечников или развитие сахарного диабета при ДТЗ обусловлены не только тиреотоксикозом, но могут развиться и в результате сочетания ДТЗ с другими аутоиммунными заболеваниями.

Выделяют следующие степени тяжести тиреотоксикоза:

легкая — частота сердечных сокращений 80—100 в 1 мин, нет мерцательной аритмии, резкого похудания, слабый тремор рук, работоспособность снижена незначительно.

средняя — частота сердечных сокращений 100—120 в 1 мин, увеличение пульсового давления, нет мерцательной аритмии, похудание до 20% от исходной массы тела, выраженный тремор, работоспособность снижена.

тяжелая — частота сердечных сокращений более 120 в 1 мин, мерцательная аритмия, тиреотоксический психоз, тиреогенная надпочечниковая недостаточность, дистрофические изменения паренхиматозных органов, масса тела резко снижена (до кахексии), трудоспособность утрачена.

При УЗИ отмечается диффузное увеличение щитовидной железы, паренхима умеренно гипоэхогенная, однородной структуры, контуры четкие. Характерно значительно повышенное кровоснабжение ткани железы.

Сканирование щитовидной железы позволяет выявить диффузное повышенное накопление РФП всей тканью железы.

В крови выявляют высокий уровень Т3 и Т4, при этом уровень ТТГ (определяемый высокочувствительными методами) снижен или не определяется. У большинства больных выявляют тиреоидстимулирующие аутоантитела (антитела к ТТГ-рецептору).

Минимальный диагностический алгоритм обследования при ДТЗ включает анализ жалоб и клинических симптомов, УЗИ в сочетании с тонкоигольной биопсией, гормональное исследование крови, определение уровня антител к ТТГ-рецептору.

Заболевания, сопровождающие диффузный токсический зоб. Глазные симптомы при ДТЗ следует дифференцировать от аутоиммунной офтальмопатии (АОП). АОП — поражение периорбитальных тканей аутоиммунного генеза, клинически проявляющееся нарушениями глазодвигательных мышц, трофическими расстройствами и нередко экзофтальмом. В настоящее время расценивается как самостоятельное аутоиммунное заболевание. АОП встречается примерно у 40—50% и более больных ДТЗ, чаще у мужчин.

Полагают, что на начальных этапах заболевания основную роль играют антигенспецифические Т-лимфоциты. Одним из антигенов, к которому образуются аутоантитела при АОП, является ТТГ-рецептор.

При АОП вследствие инфильтрации тканей орбиты активированными цитокинпродуцирующими лимфоцитами и последующего отложения кислых гликозаминогликанов, продуцируемых фибробластами, развиваются отек и увеличение объема ретробульбарной клетчатки, миозит и разрастание соединительной ткани в экстраокулярных мышцах. Со временем инфильтрация и отек переходят в фиброз, в результате чего изменения глазных мышц становятся необратимыми.

Больных беспокоят боли в области глазной орбиты, ощущение "песка в глазах", слезотечение, двоение в глазах, ограничение подвижности глазных яблок. Характерно наличие конъюнктивита, кератита с наклонностью к изъязвлению и распаду роговицы.

По отечественной классификации выделяют три степени АОП:

52

I— двоение отсутствует, припухлость век, ощущение "песка в глазах", слезотечение; II — появляется двоение, ограничение отведения глазных яблок, парез взора кверху;

III — наличие угрожающих зрению симптомов — неполное закрытие глазной щели, изъязвление роговицы, стойкая диплопия, резкое ограничение подвижности глазных яблок, признаки атрофии зрительного нерва.

Лечение АОП необходимо проводить совместно с офтальмологом. Основной задачей эндокринолога является длительное поддержание у пациента эутиреоидного состояния. Наиболее распространенным методом лечения АОП является назначение глюкокортикоидных препаратов. Основным показанием к их применению является АОП II —III степени тяжести. Назначают преднизолон (начальные дозы 30—60 мг/сут) в течение 3

— 4 мес с постепенным снижением дозы. В остальных случаях ограничиваются применением глазных капель или геля с дексаметазоном, снижающих раздражение конъюнктивы.

Претибиальная микседема (аутоиммунная дермопатия) встречается реже, чем АОП, — приблизительно у 1—4% больных диффузным токсическим зобом. Как правило, поражается кожа передней поверхности голени, она становится отечной, утолщенной, с выступающими волосяными фолликулами, пурпурно-красного цвета и напоминает корку апельсина. Поражение часто сопровождается зудом и эритемой.

Акропатия — характерные изменения мягких и подлежащих костных тканей в области кистей (фаланги пальцев, кости запястья). На рентгенограммах выявляются поднадкостничные изменения костной ткани, которые выглядят как пузыри мыльной пены. Акропатия встречается редко и обычно сочетается с претибиальной микседемой.

Лечение. При ДТЗ применяют консервативное лечение: 1) лекарственную терапию (антитиреоидные средства, бета-адреноблокаторы, транквилизаторы и седативные средства, препараты йода и др.); 2) радиоактивный йод (I131) и 3) хирургическое лечение — субтотальная резекция щитовидной железы.

Консервативное лечение является предпочтительным методом терапии диффузного токсического зоба в Европе (в том числе и в нашей стране). Патогенетическое лечение направлено на угнетение внутритирео-идного гормоногенеза, блокаду синтеза тиреоидстимулирующих аутоанти-тел, периферической конверсии Т4 в Т3. С этой целью широко применяют тиреостатические препараты мерказолил (метимазол, тиамазол), пропил-тиоурацил (пропицил). В зависимости от тяжести тиреотоксикоза назначают мерказолил по 10—60 мг/сут, пропицил 100—400 мг/сут и более. При применении моносхемы указанными препаратами тактика лечения проводится по принципу "блокируй и замещай", т. е. осуществляется блокада гор-моногенеза мерказолилом до достижения эутиреоидного состояния, после чего доза постепенно снижается до поддерживающей — 5 —10 мг/сут (блокада синтеза тиреоидстимулирующих антител) и дополнительно вводится заместительная терапия L-тироксином (25—50 мкг/сут). Курс лечения проводится в течение 1 — 1 , 5 лет (у детей — 2 года), под контролем уровня ТТГ, гормонов щитовидной железы, тиреоидстимулирующих антител каждые 3— 4 мес.

Лечение антитиреоидными средствами целесообразно сочетать с бета-ад- реноблокаторами (анаприлин, обзидан, атенолол), что позволяет быстрее достичь клинической ремиссии. Бета-адреноблокаторы показаны больным со стойкой тахикардией, экстрасистолией, мерцательной аритмией. Ана-прилин назначают по 40—60 мг/сут, при необходимости доза может быть увеличена.

При тяжелой форме заболевания, сочетании с эндокринной офтальмопа-тией, надпочечниковой недостаточностью назначают глюкокортикостерои-ды (преднизолон по 5 —30 мг/сут и др.).

Для стабилизации клеточных мембран, уменьшения стимулирующего действия ТТГ и тиреоидстимулируюших антител, а также снижения содержания Т3 и Т4 применяют лития карбонат по 0,9—1,5 г/сут.

Целесообразно назначение транквилизаторов и седативных средств.

При подготовке больных к операции используют препараты йода, которые снижают

53

биосинтез тиреоидных гормонов, чувствительность железы к влиянию ТТГ, а также уменьшают кровоточивость ткани щитовидной железы во время операции. Традиционно за 2—3 нед до операции назначают раствор Люголя или раствор калия йодида.

По показаниям используют сердечные гликозиды (при недостаточности кровообращения), диуретики (при недостаточности кровообращения, оф-тальмопатии), анаболические стероиды (при выраженном катаболическом синдроме).

В последнее время в лечении диффузного токсического зоба, особенно при сочетании его с офтальмопатией, эффективно применяют плазмаферез.

Лечение радиоактивным йодом (I131) основано на способности бета-лучей вызывать гибель фолликулярного эпителия щитовидной железы с последующим замещением его соединительной тканью. Этот вид лечения показан при диффузном токсическом зобе с необратимыми изменениями внутренних органов либо с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, значительно увеличивающими риск операции, пожилой и старческий возраст больных; неэффективность консервативной терапии у больных старше 40 лет с небольшим увеличением щитовидной железы (I—II степень); рецидив диффузного токсического зоба после хирургического лечения. Категорический отказ пациента от операции также служат показанием к этому виду терапии.

Применение I'31 противопоказано в молодом возрасте (до 40 лет), при беременности и лактации, выраженной лейкопении.

В некоторых странах (США) радиойодтерапия является методом выбора в лечении диффузного токсического зоба у пациентов старше 25 лет.

Хирургическое лечение проводится после специальной медикаментозной подготовки (тиреостатики, бета-адреноблокаторы, препараты йода, плазмаферез), целью которой является достижение эутиреоидного состояния для профилактики тиреотоксического криза в ближайшем послеоперационном периоде (см. консервативное лечение).

Показания к хирургическому лечению: сочетание диффузного токсического зоба с неопластическими процессами; большие размеры зоба с признаками компрессии окружающих органов и анатомических структур (независимо от тяжести тиреотоксикоза); тиреотоксикоз тяжелой степени; отсутствие стойкого эффекта от консервативной терапии, рецидив заболевания; непереносимость тиреостатических препаратов; загрудинное расположение зоба.

Противопоказания к хирургическому лечению: диффузный токсический зоб тяжелой формы с декомпенсацией функций внутренних органов (недостаточность кровообращения III степени, анасарка, асцит и т. п.), тяжелые сопутствующие заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой системы, психические заболевания, а также неадекватная предоперационная подготовка.

Объем операции — субтотальная резекция щитовидной железы с оставлением небольшого количества ткани с каждой либо с одной стороны (суммарно 4—6 г). Нельзя обойти вниманием наметившуюся в последние годы в ряде зарубежных стран тенденцию к выполнению тиреоидэктомии, что полностью устраняет риск рецидива тиреотоксикоза, при этом последующее развитие гипотиреоза не считается осложнением операции.

Послеоперационные осложнения — кровотечение с образованием гематомы (0,3—1%), парез или паралич голосовых связок в результате повреждения возвратного гортанного нерва (менее 5%), гипопаратиреоз транзи-торного или постоянного характера (0,5—3%), тиреотоксический криз, гипотиреоз, трахеомаляция.

Трахеомаляция. При длительно существующем зобе, особенно загрудин-ном, ретротрахеальном и позадипищеводном, вследствие постоянного давления его на трахею происходят дегенеративные изменения в кольцах трахеи, их истончение и размягчение — трахеомаляция. После удаления зоба вслед за экстубацией трахеи или в ближайшем послеоперационном периоде может произойти на вдохе сближение ее стенок и сужение просвета. Наступает острая асфиксия, способная привести к гибели больного, если не выполнить срочную трахеостомию. Встречается редко.

54

Тиреотоксический криз. У больных с диффузным токсическим зобом, особенно при недостаточной подготовке к операции, наиболее опасным осложнением является тиреотоксический криз. Причины развития криза недостаточно изучены. К развитию тиреотоксического криза могут привести хирургические вмешательства (на щитовидной железе или на другом органе при неполной компенсации тиреотоксикоза), острые заболевания, инфекции, психическая травма, радиойодтерапия, резкая отмена тиреостатиков и др. Основную роль в механизме развития криза отводят увеличению аффинности (сродства) рецепторов к катехоламинам под влиянием триггерно-го механизма, увеличению свободных форм Т3 и Т4, относительной надпо-чечниковой недостаточности.

Тиреотоксический криз характеризуется резким нарастанием клинических проявлений диффузного токсического зоба с прогрессивным нарушением функции ряда органов и систем, в частности ЦНС, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного тракта, гипоталамо- гипофизарно-надпочечниковой, а также печени и почек. Выражены психическое и двигательное беспокойство вплоть до острого психоза или, наоборот, сонливость (реже), дезориентация и даже коматозное состояние. Речь невнятная, затруднена. Характерно положение больного с разведенными, согнутыми в локтях и коленях руками и ногами ("поза лягушки"). Отмечаются высокая температура (до 40°С), удушье, боль в области сердца, тахикардия (до 150 ударов в 1 мин), иногда мерцательная аритмия. Кожа горячая, гиперемированная, влажная от профузного пота, отмечается гиперпигментация складок. Боли в животе сопровождаются тошнотой, рвотой, диареей, иногда желтухой (возможно развитие клинической картины ложного "острого живота"). Часто отмечается гепатомегалия, особенно при сердечно-сосудистой недостаточности. Выраженность психоневрологических симптомов тиреотоксиче-ского криза имеет и прогностическое значение, так как прогрессирующая спутанность сознания, потеря ориентации, заторможенность являются предвестниками тиреотоксической комы, почти всегда заканчивающейся летально.

Неблагоприятным прогностическим признаком при тиреотоксическом кризе служит также желтуха, появление которой указывает на угрозу развития острой печеночной недостаточности. Самым опасным осложнением ти-реотоксического криза является сердечно-сосудистая недостаточность (более половины летальных исходов при тиреотоксическом кризе связано с развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности). Дистрофия миокарда и резкое снижение его функциональных резервов, развивающиеся при тиреотоксикозе, усугубляются гипоксией, выраженными метаболическими и микроциркуляторными нарушениями. Летальность достигает 50%.

Лечение проводится в рамках специализированного реанимационного отделения. Комплексная терапия тиреотоксического криза, как правило, включает ряд препаратов.

1.Глюкокортикоиды — ориентировочно 50—100 мг (в зависимости от тяжести состояния больного) гидрокортизона гемисукцината вводят внутривенно капельно или внутримышечно через каждые 3 — 4 ч. Начальная доза — 100 мг — вводится в течение 30 мин.

2.Тиреостатики — предпочтение отдается пропилтиоурацилу (400— 800 мг/сут), который не только тормозит биосинтез тиреоидных гормонов, но и препятствует конверсии Т4 в Т3. Также применяют мерказолил 40— 60 мг/сут.

3.Бета-адреноблокаторы применяют с осторожностью в связи с угрозой развития острой сердечно-сосудистой недостаточности — анаприлин 1 — 2 мг медленно внутривенно или 40—60 мг перорально каждые 4—6 ч.

4.Дезинтоксикационная терапия и коррекция водно-электролитных нарушений (объем внутривенной инфузии 3 — 5 л в сутки). Для коррекции водно-электролитных нарушений используют полиионные растворы, растворы глюкозы, реополиглюкин, гемодез под контролем кислотно-щелочного равновесия и уровня калия в крови. В качестве метода экстракорпоральной де-токсикации целесообразно применение плазмафереза.

5.Седативная терапия — предпочтение отдается фенобарбиталу, который ускоряет

55