- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1 СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ

- •Глава 2 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ

- •2.1. Видеоэндоскопическая хирургия

- •2.1.1. Видеолапароскопическая хирургия

- •2.1.2. Торакоскопическая хирургия

- •2.2. Интервенционная радиология

- •Глава 3. ШЕЯ

- •3.1. Пороки развития

- •3.2. Повреждения органов шеи

- •3.3. Абсцессы и флегмоны

- •3.4. Лимфаденит (специфический и неспецифический)

- •3.5. Опухоли шеи

- •Глава 4. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА.ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •4.1. Методы исследования

- •4.2. Заболевания щитовидной железы

- •4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь)

- •4.2.2. Токсическая аденома (болезнь Пламмера)

- •4.2.3. Многоузловой токсический зоб

- •4.2.4. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания)

- •4.2.5. Спорадический зоб (простой нетоксический зоб)

- •4.2.6. Аберрантный зоб

- •4.2.7. Тиреоидиты

- •4.2.8. Гипотиреоз

- •4.3. Опухоли щитовидной железы

- •4.3.1. Доброкачественные опухоли (фолликулярные аденомы)

- •4.3.2. Злокачественные опухоли.

- •4.4. Паращитовидные железы

- •4.4.1. Заболевания паращитовидных желез

- •4.4.1.1. Гиперпаратиреоз

- •4.4.1.2. Гипопаратиреоз

- •4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез

- •Глава 5. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •5.1. Методы исследования

- •5.2. Пороки развития

- •5.3. Повреждения молочных желез

- •5.4. Воспалительные заболевания

- •5.4.1 Неспецифические воспалительные заболевания

- •5.4.2. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •5.5. Дисгормональные дисплазии молочных желез

- •5.5.1 Мастопатия

- •5.5.2. Выделения из сосков

- •5.5.3. Галактоцеле

- •5.5.4. Гинекомастия

- •5.6. Опухоли молочной железы

- •5.6.1. Доброкачественные опухоли

- •5.6.2. Злокачественные опухоли

- •5.6.2.2. Рак молочной железы in situ

- •5.6.2.3. Рак молочной железы у мужчин

- •5.6.2.4. Саркома молочной железы

- •Глава 6 ГРУДНАЯ КЛЕТКА, ТРАХЕЯ, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА

- •6.1. Методы исследования

- •6.2. Грудная стенка

- •6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки

- •6.2.2. Повреждения грудной клетки

- •6.2.3. Воспалительные заболевания

- •6.2.4. Специфические хронические воспалительные заболевания грудной стенки

- •6.2.5. Опухоли грудной стенки

- •6.3. Трахея

- •6.3.1 Пороки развития

- •6.3.2. Травматические повреждения

- •6.3.3. Воспалительные заболевания

- •6.3.4. Стенозы трахеи

- •6.3.5. Пищеводно-трахеальные свищи

- •6.3.6. Опухоли трахеи

- •6.4. Легкие. Бронхи

- •6.4.1. Пороки развития бронхиального дерева и легочной паренхимы

- •6.4.2. Пороки развития сосудов легких

- •6.4.3. Воспалительные заболевания

- •6.4.3.1. Абсцесс легкого

- •6.4.3.2. Гангрена легкого

- •6.4.3.3. Хронический абсцесс легкого

- •6.4.4. Специфические воспалительные заболевания

- •6.4.4.1. Туберкулез легких

- •6.4.4.2. Сифилис легких

- •6.4.4.3. Грибковые заболевания легких (микозы)

- •6.4.4.4. Актиномикоз легких

- •6.4.5. Бронхоэктатическая болезнь

- •6.4.6. Кисты легких

- •6.4.7. Эхинококкоз легких

- •6.4.8. Опухоли легких

- •6.4.8.1. Доброкачественные опухоли

- •6.4.8.2. Злокачественные опухоли

- •6.4.8.2.1. Рак легких

- •6.5. Плевра

- •6.5.1 Травматические повреждения

- •6.5.1.1. Пневмоторакс

- •6.5.2. Воспалительные заболевания плевры

- •6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит

- •6.5.2.2. Острая эмпиема плевры

- •6.5.2.3. Хроническая эмпиема

- •6.5.3. Опухоли плевры

- •6.5.3.1. Первичные опухоли плевры

- •6.5.3.2. Вторичные метастатические опухоли

- •Глава 7. ПИЩЕВОД

- •7.1. Методы исследования

- •7.2. Врожденные аномалии развития

- •7.3. Повреждения пищевода

- •7.4. Инородные тела пищевода

- •7.5. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода

- •7.6. Нарушения моторики пищевода

- •7.6.1. Ахалазия кардии (кардиоспазм)

- •7.6.2. Халазия (недостаточность) кардии

- •7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит)

- •7.8. Дивертикулы пищевода

- •7.9. Опухоли пищевода

- •7.9.1. Доброкачественные опухоли и кисты

- •7.9.2. Злокачественные опухоли

- •7.9.2.2. Саркома

- •Глава 8 ДИАФРАГМА

- •8.1. Методы исследования

- •8.2. Повреждения диафрагмы

- •8.3. Диафрагмальные грыжи

- •8.4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

- •8.5. Релаксация диафрагмы

- •Глава 9. ЖИВОТ

- •9.1. Методы исследования

- •9.2. Острый живот

- •9.3. Травмы живота

- •9.4. Заболевания брюшной стенки

- •9.5. Опухоли брюшной стенки

- •Глава 10 ГРЫЖИ ЖИВОТА

- •10.1. Наружные грыжи живота

- •10.1.1. Паховые грыжи

- •10.1.2. Бедренные грыжи

- •10.1.3. Эмбриональные грыжи

- •10.1.4. Пупочные грыжи

- •10.1.5. Грыжи белой линии живота

- •10.1.6. Травматические и послеоперационные грыжи

- •10.1.7. Редкие виды грыж живота

- •10.1.8. Осложнения наружных грыж живота

- •10.2. Внутренние грыжи живота

- •Глава 11. ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

- •11.1. Методы исследования

- •11.2. Пороки развития

- •11.3. Инородные тела желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.4. Химические ожоги и рубцовые стриктуры желудка

- •11.5. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6.1. Осложнения язвенной болезни

- •11.6.1.1. Желудочно-кишечные кровотечения

- •11.6.1.2. Перфорация язвы

- •11.6.1.3. Пилородуоденальный стеноз

- •11.6.1.4. Пенетрация язвы

- •11.7. Острые язвы

- •11.8. Патологические синдромы после операций на желудке

- •11.9. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.9.1. Доброкачественные опухоли желудка

- •11.9.2. Злокачественные опухоли желудка

- •11.9.2.1. Рак желудка

- •11.9.2.2. Саркома желудка

- •11.9.2.3. Лимфома желудка

- •11.9.3. Опухоли двенадцатиперстной кишки

- •Глава 12. ПЕЧЕНЬ

- •12.1. Специальные методы исследования

- •12.2. Пороки развития

- •12.3. Травмы печени

- •12.4. Абсцессы печени

- •12.4.1. Бактериальные абсцессы

- •12.4.2. Паразитарные абсцессы

- •12.5. Паразитарные заболевания печени

- •12.5.1. Эхинококкоз

- •12.5.2. Альвеококкоз

- •12.5.3. Описторхоз

- •12.6. Непаразитарные кисты печени

- •12.7. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •12.8. Опухоли печени

- •12.8.1. Доброкачественные опухоли

- •12.8.2. Злокачественные опухоли

- •12.9. Синдром портальной гипертензии

- •12.10. Печеночная недостаточность

- •Глава 13. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

- •13.1. Специальные методы исследования

- •13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков

- •13.3. Повреждения желчных путей

- •13.4. Желчнокаменная болезнь

- •13.4.1. Хронический калькулезный холецистит

- •13.4.2. Острый холецистит

- •13.5. Бескаменный холецистит

- •13.6. Постхолецистэктомический синдром

- •13.7. Опухоли желчного пузыря и желчных протоков

- •13.8. Желтуха

- •Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- •14.1. Аномалии и пороки развития

- •14.2. Повреждения поджелудочной железы

- •14.3. Острый панкреатит

- •14.4. Хронический панкреатит

- •14.5. Кисты и свищи поджелудочной железы

- •14.6. Опухоли поджелудочной железы

- •14.6.1. Доброкачественные опухоли

- •14.6.2. Злокачественные опухоли

- •14.6.2.1. Рак поджелудочной железы

- •14.6.3. Нейроэндокринные опухоли

- •Глава 15. СЕЛЕЗЕНКА

- •15.1. Пороки развития

- •15.2. Повреждения селезенки

- •15.3. Заболевания селезенки

- •15.4. Гиперспленизм

- •Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ

- •16.1. Повреждения средостения

- •16.2. Воспалительные заболевания

- •16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит

- •16.2.2. Послеоперационный медиастинит

- •16.2.3. Склерозирующий (хронический) медиастинит

- •16.3. Синдром верхней полой вены

- •16.4. Опухоли и кисты средостения

- •16.4.1. Неврогенные опухоли

- •16.4.2. Тимомы

- •16.4.3. Дизэмбриогенетические опухоли

- •16.4.4. Мезенхимальные опухоли

- •16.4.5. Лимфоидные опухоли

- •16.4.6. Кисты средостения

- •Глава 17 СЕРДЦЕ. ПЕРИКАРД

- •17.1. Специальные методы исследования

- •17.2. Обеспечение операций на сердце и крупных сосудах

- •17.3. Ранения сердца и перикарда

- •17.4. Врожденные пороки сердца

- •17.4.1. Врожденные аномалии расположения сердца и магистральных сосудов

- •17.4.1.1. Стеноз легочного ствола (изолированное сужение легочной артерии)

- •17.4.1.2. Врожденный стеноз устья аорты

- •17.4.1.3. Открытый артериальный проток

- •17.4.1.4. Дефект межпредсердной перегородки

- •17.4.1.5. Дефект межжелудочковой перегородки

- •17.4.1.6. Тетрада Фалло

- •17.5. Приобретенные пороки сердца

- •17.5.1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)

- •17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность)

- •17.5.3. Аортальные пороки сердца

- •17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца

- •17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •17.8. Постинфарктная аневризма сердца

- •17.9. Перикардиты

- •17.9.1. Острые перикардиты

- •17.9.2. Выпотные перикардиты

- •17.9.3. Хронические перикардиты

- •17.10. Нарушения ритма

- •17.10.1. Брадикардии

- •17.10.2. Тахикардии

- •Глава 18. АОРТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АРТЕРИИ

- •18.1. Методы исследования

- •18.2. Общие принципы лечения заболеваний артерий

- •18.3. Врожденные пороки

- •18.4. Патологическая извитость артерий (кинкинг)

- •18.5. Гемангиомы

- •18.6. Травмы артерий

- •18.7. Облитерирующие заболевания

- •18.7.1. Облитерирующий атеросклероз

- •18.7.2. Неспецифический аортоартериит

- •18.7.3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера—Бюргера)

- •18.7.4. Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты

- •18.7.5. Облитерирующие заболевания висцеральных ветвей аорты

- •18.7.6. Заболевания почечных артерий. Вазоренальная гипертензия

- •18.7.7. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей

- •18.8. Аневризмы аорты и периферических артерий

- •18.8.1. Аневризмы аорты

- •18.8.2. Аневризмы периферических артерий

- •18.8.3. Артериовенозная аневризма

- •18.9. Тромбозы и эмболии

- •18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов

- •18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров

- •18.10.1. Диабетическая ангиопатия

- •18.10.2. Болезнь Рейно

- •18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха)

- •Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •19.1. Методы исследования

- •19.2. Врожденные венозные дисплазии

- •19.3. Повреждения магистральных вен конечностей

- •19.4. Хроническая венозная недостаточность

- •19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей

- •19.4.2. Посттромбофлебитический синдром

- •19.4.3. Трофические язвы венозной этиологии

- •19.5. Острый тромбофлебит поверхностных вен

- •19.6. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей

- •19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены

- •19.8. Эмболия легочной артерии

- •Глава 20 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •20.1. Заболевания лимфатических сосудов

- •20.1.1. Лимфедема

- •20.1.2. Лимфангиомы

- •Глава 21. ТОНКАЯ КИШКА

- •21.1. Аномалии и пороки развития

- •21.2. Травмы тонкой кишки

- •21.3. Заболевания тонкой кишки

- •21.3.1. Дивертикулы тонкой кишки

- •21.3.2. Ишемия кишечника

- •21.3.3. Болезнь Крона

- •21.4. Опухоли тонкой кишки

- •21.5. Кишечные свищи

- •21.6. Синдром "короткой кишки"

- •Глава 22. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК

- •22.1. Острый аппендицит

- •22.1.1. Типичные формы острого аппендицита

- •22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита

- •22.1.3. Острый аппендицит у беременных

- •22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных

- •22.1.5. Осложнения острого аппендицита

- •22.1.6. Дифференциальная диагностика

- •22.2. Хронический аппендицит

- •22.3. Опухоли червеобразного отростка

- •Глава 23. ОБОДОЧНАЯ КИШКА

- •23.1. Аномалии и пороки развития

- •23.1.1. Болезнь Гиршпрунга (аганглионарный мегаколон)

- •23.1.2. Идиопатический мегаколон

- •23.2. Воспалительные заболевания ободочной кишки

- •23.2.1. Неспецифический язвенный колит

- •23.3. Дивертикулы и дивертикулез

- •23.4. Доброкачественные опухоли

- •23.4.1. Полипы и пол и поз

- •23.5. Злокачественные опухоли

- •23.5.1. Рак ободочной кишки

- •Глава 24 ПРЯМАЯ КИШКА

- •24.1. Методы исследования

- •24.2. Врожденные аномалии

- •24.3. Травмы прямой кишки

- •24.4. Заболевания прямой кишки

- •24.4.1. Геморрой

- •24.4.2. Трещина заднего прохода

- •24.4.3. Парапроктит и свищи прямой кишки

- •24.4.4. Выпадение прямой кишки

- •24.5. Рак прямой кишки

- •Глава 25 НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

- •25.1. Острая непроходимость

- •25.1.1. Обтурационная непроходимость

- •25.1.2. Странгуляционная непроходимость

- •25.1.3. Динамическая непроходимость

- •Глава 26. БРЮШИНА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО

- •26.1. Брюшина

- •26.1.1. Перитонит

- •26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости и малого таза

- •26.1.1.2. Туберкулезный перитонит

- •26.1.1.3. Генитальный перитонит

- •26.1.2. Опухоли брюшины

- •26.2. Забрюшинное пространство

- •26.2.1. Повреждение тканей забрюшинного пространства

- •26.2.2. Гнойные заболевания тканей забрюшинного пространства

- •26.2.3. Опухоли забрюшинного пространства

- •26.2.4. Фиброз забрюшинной клетчатки

- •Глава 27 НАДПОЧЕЧНИКИ

- •27.1. Гормонально-активные опухоли надпочечников

- •27.1.1. Альдостерома

- •27.1.2. Кортикостерома

- •27.1.3. Андростерома

- •27.1.4. Кортикоэстрома

- •27.1.5. Феохромоцитома

- •27.2. Гормонально-неактивные опухоли

- •Глава 28 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

- •28.1. Источники донорских органов

- •28.2. Иммунологические основы пересадки органов

- •28.3. Реакция отторжения пересаженного органа

- •28.4. Иммунодепрессия

- •28.5. Трансплантация почек

- •28.6. Трансплантация поджелудочной железы

- •28.7. Трансплантация сердца

- •28.8. Пересадка сердце—легкие

- •28.9. Трансплантация печени

- •28.10. Трансплантация легких

- •28.11. Трансплантация тонкой кишки

- •28.12. Врачебный долг и трансплантология

- •Глава 29. ОЖИРЕНИЕ

хирургический. Цель операции — удаление опухоли, профилактика возможных осложнений. Опухоли небольших размеров на тонкой ножке могут быть удалены через эзофагоскоп с помощью специальных инструментов или разрушены (электрокоагуляция). Внутрипросветные опухоли на широком основании иссекают с участком стенки пищевода. Интрамураль-ные опухоли и кисты пищевода почти всегда удается энуклеировать без повреждения слизистой оболочки. Отдаленные результаты операций хорошие.

7.9.2. Злокачественные опухоли

7.9.2.1. Рак

Рак составляет 60—80% всех заболеваний пищевода. На долю других злокачественных его поражений (саркома, меланома, злокачественная нев-ринома и др.) приходится около 1%.

Среди всех злокачественных заболеваний рак пищевода в нашей стране — шестое по частоте заболевание, встречающееся в большинстве случаев у мужчин в возрасте 50—60 лет. Смертность от рака пищевода составляет 6,4 на 100 000 жителей.

Заболеваемость раком пищевода неодинакова в разных районах мира, что объясняется своеобразием питания населения (состав пищи, различные приправы к ней, особенности приготовления), геолого-минералогическими особенностями почвы и воды.

Этиология и патогенез. В развитии рака большую роль играет хроническое воспаление слизистой оболочки пищевода вследствие механического, термического или химического раздражения. Риск развития рака существенно увеличивают курение (в 2—4 раза), злоупотребление алкоголем (в 12 раз), ахалазия, пищевод Баррета, папилломы и рубцовые изменения в пищеводе после ожога едкими веществами.

Предраковым заболеванием считают синдром Пламмера—Винсона (си-деропенический синдром), который развивается преимущественно у женщин старше 40 лет, страдающих железодефицитной анемией. Возникает атрофия слизистых оболочек ротовой полости, глоссит, ногти становятся ломкими, ложкообразными. Причиной дисфагии обычно является перемычка в шейном отделе пищевода, хотя нельзя исключить нарушение сократительной способности мышц. Для лечения применяют дилатацию пищевода бужами и коррекцию питания с учетом выявленных дефицитов.

Патологоанатомическая картина. Рак пищевода развивается чаще в местах физиологических сужений: устье пищевода, на уровне бифуркации трахеи, над нижним пищеводным сфинктером. Рак поражает среднегрудной отдел (60%), затем — нижнегрудной и абдоминальный отделы пищевода (30%), шейный и верхнегрудной (10%).

Различают три основные формы рака пищевода: экзофитный (узловой, грибовидный, папилломатозный); эндофитный (язвенный); инфильтратив-ный склерозирующий (циркулярная форма). Бывают смешанные формы роста.

Узловые формы составляют около 60%, имеют экзофитный рост, представлены разрастаниями, похожими на цветную капусту. Опухоль легко травмируется, распадается и кровоточит. При распаде и изъязвлении узлов макроскопическая картина мало отличается от картины язвенного рака.

Язвенные (эндофитные) формы рака пищевода в начальной стадии представляют узелки в толще слизистой оболочки, быстро изъязвляющиеся. Опухоль растет преимущественно вдоль пищевода, поражая все слои его стенки и распространяясь на окружающие органы и ткани, рано метастазируя в регионарные и отдаленные лимфатические узлы. Местному распространению рака благоприятствует отсутствие у пищевода серозной оболочки. В стенке пищевода на протяжении 5-6 см от края опухоли часто развивается раковый лимфангит.

Инфильтративные (склерозирующие) формы рака пищевода составляют около 10—15%. Опухоль развивается в глубоких слоях слизистой оболочки, быстро поражает подслизистую

192

основу и распространяется по окружности пищевода. Разрастаясь, она захватывает все слои стенки пищевода, обтурирует его просвет. В дальнейшем опухоль изъязвляется, возникает перифокальное воспаление.

Супрастенотическое расширение пищевода при раке редко бывает значительным, так как опухоль развивается в сравнительно короткий период времени.

Распространение рака пищевода происходит путем непосредственного прорастания в окружающие ткани лимфогенного и гематогенного метастазирования. Сравнительно поздним осложнением является прорастание опухоли в соседние органы с образованием свища между пищеводом и трахеей или бронхом, развитием нагноительных процессов в легких и плевре. При прорастании опухоли в аорту может возникать смертельное кровотечение.

Диссеминация раковых клеток по лимфатическим сосудам в стенке пищевода может распространяться на 10—15 см от видимой границы опухоли. В связи с этим при резекции пищевода ткань его по линии разреза должна подвергаться срочному гистологическому исследованию. Раковый лимфангит чаще встречается при локализации процесса в верхней и средней трети пищевода.

Опухоли, расположенные в шейном и верхнегрудном отделах пищевода, метастазируют главным образом в медиастинальные, над- и подключичные лимфатические узлы. Рак нижней трети пищевода метастазирует в лимфатические узлы, расположенные вокруг пищевода и кардии, забрюшинные лимфатические узлы по ходу чревного ствола и его ветвей. При локализации опухоли в среднегрудном отделе пищевода метастазы распространяются в околотрахеальные, прикорневые и нижнепищеводные лимфатические узлы. Однако при раке среднегрудного отдела пищевода опухоль может метаста-зировать и в лимфатические узлы в области кардии, по ходу чревного ствола и его ветвей. Поэтому некоторые хирурги рекомендуют операцию при раке пищевода всегда начинать с лапаротомии и ревизии органов брюшной полости и забрюшинного пространства для того, чтобы произвести лимфаден-эктомию узлов вокруг чревного ствола и кардии, определить операбель-ность. Отдаленные метастазы чаще всего встречаются в печени, реже — в легких, костях и других органах.

Гематогенное распространение рака происходит в поздней стадии заболевания, когда рак из местного заболевания превращается в системное.

В подавляющем большинстве случаев рак пищевода бывает плоскоклеточным. Реже (8— 10%) встречаются аденокарциномы, преимущественно при пищеводе Баррета. Аденокарциномы растут также из эктопированной в пищевод слизистой оболочки желудка или из кардиальных желез, имеющихся в нижнем отделе пищевода. Изредка развивается коллоидный рак.

Из других злокачественных опухолей пищевода следует отметить адено-акантому, состоящую из железистых и плоскоклеточных элементов, и кар-циносаркому (сочетание рака и саркомы).

Международная классификация рака пищевода по системе TNM (1997 г.) Т — первичная опухоль

Тх — недостаточно данных для оценки первичной опухоли. ТО — первичная опухоль не определяется.

Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ).

Tl — опухоль инфильтрирует стенку пищевода до подслизистой основы. Т2 — опухоль инфильтрирует стенку пищевода до мышечного слоя.

ТЗ — опухоль инфильтрирует стенку пищевода до адвентиции. Т4 — опухоль распространяется на соседние структуры.

N — регионарные лимфатические узлы

Nx — недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов.

NO — нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов. N1 — имеется поражение регионарных лимфатических узлов метастазами.

193

М — отдаленные метастазы

Мх — недостаточно данных для определения отдаленных метастазов. МО — нет признаков отдаленных метастазов.

Ml — имеются отдаленные метастазы.

Категории Ml и рМ1 могут быть дополнены в зависимости от локализации метастазов в тех или других органах следующими символами: легкие PUL, костный мозг MAR, кости OSS, плевра PLE, печень HEP, брюшина PER, головной мозг BRA, кожа SKI, лимфатические узлы LYM, другие

отн.

G — гистопатологическая дифференцировка

Gx — степень дифференцировки не может быть установлена. G1 — высокая степень дифференцировки.

G2 — средняя степень дифференцировки.

G3 — низкая степень дифференцировки.

G4 — недифференцированные опухоли.

В клинической практике иногда удобнее пользоваться делением рака по стадиям по клинико-морфологическим признакам, которые легко можно выразить и по системе TNM.

Стадии рака

I — четко отграниченная небольшая опухоль, прорастающая только слизистую и подслизистую оболочки, не суживающая просвет и мало затрудняющая прохождение пищи; метастазы отсутствуют.

II — опухоль, прорастающая мышечную оболочку, но не выходящая за пределы стенки пищевода; зачительно нарушает проходимость пищевода; единичные метастазы в регионарных лимфатических узлах.

III — опухоль, циркулярно поражающая пищевод, прорастающая всю его стенку, спаянная с соседними органами; проходимость пищевода значительно или полностью нарушена; множественные метастазы в регионарные лимфатические узлы.

IV — опухоль прорастает все оболочки стенки пищевода, выходит за пределы органа, пенетрирует в близлежащие органы; имеются конгломераты неподвижных, пораженных метастазами лимфатических узлов и метастазы в отдаленные органы.

Клиническая картина и диагностика. Основными симптомами рака пищевода являются: ощущение дискомфорта за грудиной при проглатывании пищи, дисфагия, боль за грудиной, гиперсаливация, похудание.

Начало заболевания бессимптомное (доклиническая фаза). Этот период может длиться 1 —2 года. Когда опухоль достигает значительных размеров и начинает суживать пищевод, появляются первые признаки нарушения пассажа пищи, перерастающие в выраженную дисфагию.

Дисфагия встречается у 70—85% больных и по существу является поздним симптомом, возникающим при сужении просвета пищевода опухолью на 2/з и более. Для рака характерно прогрессирующее нарастание дисфагии.

Нарушение проходимости пищевода связано не только с сужением его просвета опухолью, но и с развитием перифокального воспаления, спазмом пищевода. В начальном периоде заболевания дисфагия возникает при проглатывании плотной или недостаточно пережеванной пищи. Больные ощущают как бы прилипание ее к стенке пищевода или временную задержку на определенном уровне. Глоток воды обычно устраняет эти явления. В дальнейшем перестает проходить даже хорошо прожеванная пища, в связи с чем больные вынуждены принимать полужидкую и жидкую пищу. Иногда после стойкого периода дисфагии возникает улучшение проходимости пищевода, связанное с распадом опухоли.

Возникновению дисфагии могут предшествовать ощущения инородного тела в пищеводе, чувство царапанья за грудиной, болезненность на уровне поражения, появляющиеся при проглатывании твердой пищи.

Боль отмечается у 33% больных. Обычно она появляется за грудиной во время приема

194

пищи. Постоянная боль, не зависящая от приема пищи или усиливающаяся после еды, обусловлена прорастанием опухоли в окружающие пищевод ткани и органы, сдавлением блуждающих и симпатических нервов, развитием периэзофагита и медиастинита. Причиной боли могут быть метастазы в позвоночник.

Срыгивание пищей и пищеводная рвота (23% больных) появляются при значительном стенозировании просвета пищевода и скоплении пищи над местом сужения. При раке пищевода, как и при стенозах другой этиологии, развивается усиленное слюнотечение. Обильные кровотечения из пищевода в связи с распадом опухоли бывают редко — при разрушении опухолью стенки крупного сосуда. Общие проявления заболевания (слабость, прогрессирующее похудание, анемия) бывают следствием голодания и интоксикации.

При прорастании опухолью возвратных нервов развивается охриплость голоса. Поражение узлов симпатического нерва проявляется синдромом Бернара—Горнера. При прорастании опухоли в трахею и бронхи возникают пищеводно-трахеальный или бронхопищеводный свищи, проявляющиеся кашлем при приеме жидкости, аспирационной пневмонией, абсцессом или гангреной легкого. Вследствие перехода инфекционного процесса с пищевода на окружающие ткани могут развиться периэзофагит, медиастинит, перикардит.

Клиническое течение болезни зависит от уровня поражения пищевода.

Рак верхнегрудного и шейного отделов пищевода протекает особенно мучительно. Больные жалуются на ощущение инородного тела, царапанье, жжение в пищеводе во время еды. Позднее появляются симптомы глоточной недостаточности — частые срыгивания, поперхивание, дисфагия, приступы асфиксии.

При раке среднегрудного отдела на первый план выступают дисфагия, боли за грудиной. Затем появляются симптомы прорастания опухоли в соседние органы и ткани (трахея, бронхи, блуждающий и симпатический нервы, позвоночник и др.).

Рак нижнегрудного отдела проявляется дисфагией, болью в эпигастральной области, иррадиирующей в левую половину грудной клетки и симулирующей стенокардию.

Важнейшими методами диагностики являются рентгенологическое исследование, эзофагоскопия с биопсией опухоли. В последнее десятилетие появилась возможность эндоскопического ультразвукового исследования, позволяющего определить глубину поражения стенки пищевода и метастазы в лимфатические узлы средостения.

Рентгенологическое исследование с контрастированием пищевода взвесью бария выявляет опухоль, ее локализацию, длину поражения и степень сужения пищевода, изменения в легких и плевральных полостях. Характерные симптомы рака — дефект наполнения, "изъеденные" контуры его, сужение просвета, ригидность стенок пищевода, обрыв складок слизистой оболочки вблизи опухоли, престено-тическое расширение пищевода (рис. 7.8).

Для определения границ распространения опухоли на соседние органы применяют компьютерную томографию.

Отсутствие рентгенологических данных при наличии дисфагии или боли при прохождении пищи не позволяет исключить рак пищевода. Диагноз уточняют с помощью эндоскопического исследования с прицельной биопсией и последующим морфологическим исследованием полученного материала. Очень ценную информацию при раннем раке может дать эндоскопическое ультразвуковое исследование, позволяющее не только выявить опухоль, но и определить глубину проникновения ее в стенку

195

пищевода. Эзофагоскопия показана во всех случаях при подозрении на рак пищевода. Начальные формы рака могут выглядеть как плотный белесоватый бугорок или полип. При инфильтративной форме рака отмечают ригидность стенки пищевода, выявляемую при надавливании на нее концом эзофагоскопа. При экзофитных опухолях значительных размеров видна бугристая масса, покрытая сероватым налетом. Поверхность опухоли легко кровоточит при прикосновении. Опухоль вызывает концентрическое или одностороннее сужение просвета пищевода. Биопсия легко осуществима при эк-зофитных опухолях, труднее получить участок ткани для исследования при язвенном и инфильтративном раке. В сомнительных случаях биопсию следует повторить.

Цитологическое исследование в сочетании с биопсией в большинстве случаев позволяет подтвердить или отвергнуть диагноз рака.

Дифференциальная диагностика. При раке пищевода следует исключить другие заболевания, сопровождающиеся дисфагией: ахалазию, рубцовые сужения после химических ожогов, доброкачественные стенозы у больных с пептическим эзофагитом, доброкачественные опухоли, туберкулез и др.

Следует исключить также оттеснение пищевода извне опухолями заднего средостения, внутригрудным зобом, аневризмой аорты, увеличенными лимфатическими узлами, заполненным большим дивертикулом. Рентгенологическим признаком сдавления пищевода является его смещение. Даже значительное увеличение соседних органов длительное время не вызывает дис-фагии, так как смещаемость пищевода достаточно велика.

Сдавление и нарушение проходимости пищевода могут быть обусловлены фиброзным медиастинитом (рубцовым изменением клетчатки средостения), возникающим после воспалительных заболеваний легких и лимфатических узлов средостения.

Эндоскопическое исследование в сочетании с биопсией из разных мест опухоли повышает точность диагностики до 90%.

Таким образом, план исследования больного при раке пищевода должен включать рентгенологическое исследование с контрастированием пищевода, эзофагоскопию с множественной биопсией, эндоскопическое УЗИ при возможности провести инструмент через суженный участок пищевода, компьютерную томографию легких, средостения и печени, ультразвуковое исследование печени, по показаниям — медиастино- и бронхоскопию.

Лечение. Хирургическое удаление пораженного пищевода является наиболее радикальным из имеющихся методов лечения рака.

Показания к операции зависят от распространенности и локализации опухоли, возраста и общего состояния пациента. Операция противопоказана при отдаленных метастазах, парезе возвратных нервов, прорастании опухоли в трахею или бронхи, тяжелом общем состоянии больного.

Объем хирургического вмешательства — радикальные и паллиативные операции — может быть точно определен только во время операции. Радикальная операция предусматривает удаление пищевода с одномоментным пластическим замещением его трубкой, выкроенной из большой кривизны мобилизованного желудка, или толстой кишкой. Паллиативные оперативные вмешательства предпринимают для устранения дисфагии без удаления опухоли.

При локализации рака в абдоминальном и нижнегрудном отделах производят одномоментное оперативное вмешательство из левостороннего торакоабдоминального доступа. Он дает возможность удаления пищевода, регионарных лимфатических узлов и мобилизации желудка. После удаления опухоли призводят пластику пищевода желудком, который перемещают в плевральную полость и соединяют пищеводно-желудочным анастомозом (рис. 7.9).

При локализации рака в среднегрудном отделе производят правосторонний торакоабдоминальный разрез или отдельно торакальный, затем абдоминальный разрезы. Этот оперативный доступ дает возможность мобилизовать пищевод вместе с окружающей

196

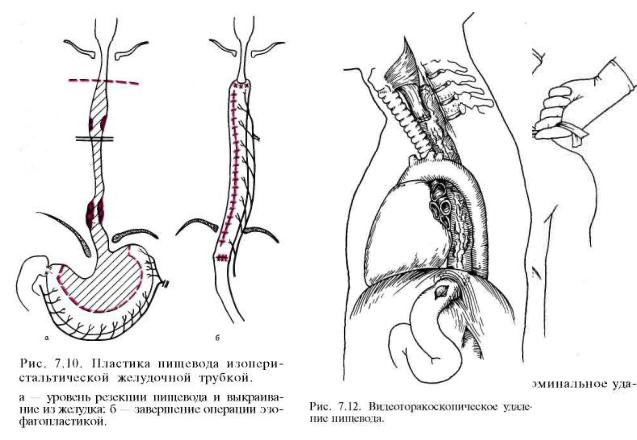

клетчаткой и региональными лимфатическими узлами. Через абдоминальный разрез создается хороший доступ к желудку и абдоминальному отделу пищевода. Он позволяет мобилизовать желудок и удалить лимфатические узлы. После удаления пищевода производят одномоментную пластику его мобилизованным желудком с наложением пищеводно-желудочного анастомоза в плевральной полости (по Lewis) (рис. 7.10)

Недостатком чресплевральных доступов является частота дыхательных осложнений и высокая летальность (15—30%), опасность расхождения швов анастомоза в плевральной полости и рецидивов рака на уровне анастомоза, рефлюкс-эзофагит.

В течение последних 20 лет предпочитают производить трансгиатальную резекцию пищевода из абдоминоцервикального доступа без торакотомии (рис. 7.11). Независимо от уровня поражения пищевод удаляют полностью. Для пластики пищевода используют трубку, выкроенную из большой кривизны мобилизованного желудка, или весь желудок, который выводится на шею через заднее средостение и соединяется анастомозом с оставшейся частью шейного отдела пищевода. Разрезы делают на шее, кпереди от m.sternocleidomastoideus, а на животе производят верхнюю срединную лапаротомию. Желудок мобилизуют по обычной методике с перевязкой левой желудочной и желудочносальниковой артерий и удалением лимфатических узлов в области чревного ствола и кардии. Во избежание спазма привратника производят пилоромиотомию. Пищевод мобилизуют снизу через дифрагмальное отверстие и сверху — через разрез на шее, затем пересекают его в шейном отделе и низводят грудной отдел в брюшную полость.

Выкроенную из большой кривизны желудка трубку или толстую кишку через заднее средостение перемешают на шею и накладывают пищеводно-желудочный (внеплевральный!) анастомоз. Более аккуратно грудной отдел пищевода может быть мобилизован с помощью видеоторакоскопической техники (рис. 7.12). Для этого в положении больного на животе в правую плевральную полость вводят несколько троакаров, через которые под визуальным мони-торным контролем с помощью специальных эндоскопических инструментов выделяют грудной отдел пищевода и видимые лимфатические узлы. Пищевод, так же как

197

при трансгиатальном выделении, пересекают на границе с шейным отделом и низводят до диафрагмы. Через разрез на шее мобилизуют и выводят в рану шейный отдел пищевода. Затем поворачивают пациента на спину, производят срединную лапаротомию, мобилизуют абдоминальный отдел пищевода и желудка, удаляют регионарные лимфатические узлы. После удаления пищевода, низведенного до пищеводного отверстия диафрагмы, производят пластику его трубкой, выкроенной из большой кривизны желудка, или толстой кишкой (см. рис. 7.10). Трансплантат через заднее средостение выводят на шею для наложения анастомоза.

При этом типе операции нет необходимости в травматичной торакото-мии, исключается опасность инфицирования плевральных полостей, уменьшается частота послеоперационных осложнений. Летальность при этой операции составляет 5%. Пятилетняя выживаемость увеличивается в 2—3 раза и достигает у некоторых хирургов 27%. Следует заметить, что выживаемость в значительной мере зависит от биологических свойств клеток опухоли, сопротивляемости организма, тщательности лимфаденэктомии, величины кровопотери во время операции.

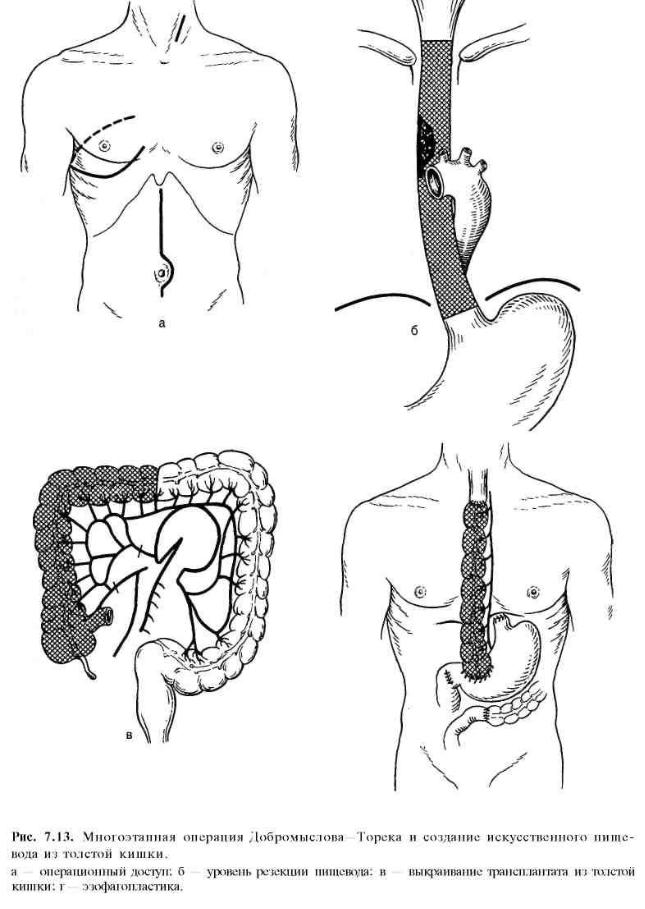

Двухэтапную операцию Добромыслова—Торека (рис. 7.13) раньше применяли для удаления рака среднегрудного отдела пищевода. Из правостороннего чресплеврального доступа удаляли грудной отдел пищевода. Через абдоминальный разрез накладывали гастростому. В последующем (спустя 3—6 мес) создавали искусственный пищевод из толстой или тонкой кишки.

Трансплантат выводили на шею через подкожный тоннель или ретростернально и накладывали анастомоз с шейным отделом пищевода. В настоящее время эту операцию не применяют, потому что значительная часть больных погибала, не дождавшись второго этапа.

198

199

Из числа обратившихся за хирургической помощью лишь 50—60% подвергаются оперативному вмешательству и только у 30—40% удается выполнить резекцию пищевода.

Летальность после операций на пищеводе колеблется в пределах 3— 15%. Наиболее частыми причинами смерти при трансторакальных доступах являются расхождение швов анастомоза (36%), пневмония (37%), кровотечение (9%), сепсис (6%) и другие причины (12%). При удалении пищевода через абдоминоцервикальный доступ с внеплевральным анастомозом на шее послеоперационная летальность и частота осложнений существенно снизились, а пятилетняя выживаемость возросла.

Результаты операций на пищеводе далеко не утешительные. Пятилетняя выживаемость в большинстве статистик и по результатам многоцентрового исследования не превышает 5— 10%. В среднем продолжительность жизни оперированных равна 16,4 мес. Выживаемость зависит от стадии рака. При II стадии она составляет 25%, при III — только 6%. Оперативное удаление опухоли нечасто дает излечение больных, но оно улучшает качество жизни оперированных, устраняет один из самых тягостных симптомов — дис-фагию.

Разочарование в результатах хирургического лечения рака пищевода заставило искать комбинированные способы в надежде на улучшение выживаемости больных. Для этих целей используют различные комбинации хирургического лечения с лучевой и химиотерапией. В настоящее время применяют: 1) предоперационную лучевую терапию; 2) предоперационную и послеоперационную химиотерапию; 3) комбинацию предоперационной лучевой терапии с химиотерапией в надежде на разный механизм воздействия их на раковые клетки; 4) химиотерапию и лучевую терапию без хирургического вмешательства и 5) только лучевую терапию с использованием различных источников облучения, применяя соответствующие схемы и дозы.

Предоперационное облучение проводят с целью уменьшения опухоли, повышения абластичности операции и подавления роста метастазов в регионарные лимфатические узлы. В известной мере у небольшого числа пациентов это удается. Примерно у 14% опухоль исчезает, число лимфатических узлов с метастазами сокращается в 3 — 4 раза, однако, как показали результаты хорошо спланированных рандомизированных исследований, предоперационное облучение в дозе 4000—5000 кГр не улучшает пятилетнюю выживаемость по сравнению с оперативным лечением без предоперационного облучения.

Химиотерапия . Для химиотерапии до операции и после нее используют цисплатин, блеомицин, виндезин, 5-фторурацил и другие препараты в различных сочетаниях. Рандомизированное изучение эффективности предоперационной и послеоперационной химиотерапии и сравнение с результатами только хирургического лечения рака пищевода показали, что предоперационная химиотерапия дала положительный результат у 47%, позволила снизить частоту послеоперационных осложнений, однако не оказала никакого влияния на резектабельность. Пред- и послеоперационная химиотерапия не повлияла на пятилетнюю выживаемость больных.

Указанные виды комбинированной терапии не имеют преимуществ перед чисто хирургическим методом лечения. При строгом отборе больных для комбинированной терапии и небольшом числе наблюдений некоторые авторы показали, что такой подход к лечению рака пищевода оправдан, так как комбинированная терапия рака позволяет угнетать рост раковых клеток за пределами локализации опухоли, повысить 2- и 5-летнюю выживаемость оперированных больных. Поиски новых, более эффективных химиотерапевтических препаратов и способов их применения продолжаются. Возможно, такие препараты будут найдены. В экспериментальных исследованиях изыскивают возможность применения методов генной инженерии для лечения рака, однако при клинических испытаниях эффекта от имеющихся методов пока не получено.

Предоперационная химиотерапия в сочетании с облучением не оказалась более эффективной по сравнению с только хирургическим методом лечения, хотя у 17% больных к моменту операции опухоль исчезла, на короткий период уменьшалась или исчезала дисфагия. Резектабельность, послеоперационная летальность и пятилетняя выживаемость в

обеих группах больных были практически одинаковыми.

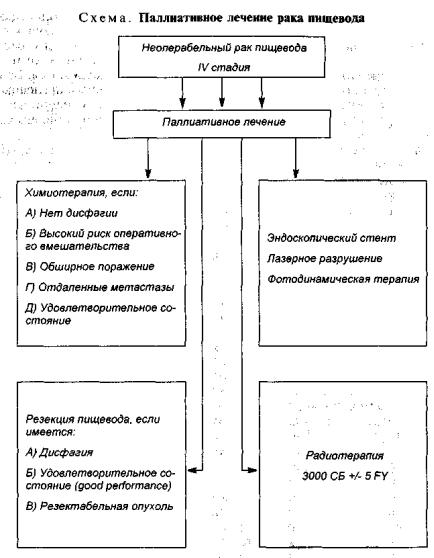

Химиотерапия в сочетании с облучением без хирургического вмешательства (см. схему) применяется редко, преимущественно для лечения больных, у которых хирургическое вмешательство невозможно. Более чем у 50% больных удается получить положительный эффект, опухоль уменьшалась в размерах, в ряде случаев исчезала, пациенты по критериям TNM переходили в группу Т О . Некоторые из них могли быть оперированы.

Лучевая терапия без хирургического вмешательства при первой стадии хорошо дифференцированного плоскоклеточного рака, при размерах опухоли менее 5 см и отсутствии циркулярного поражения у 80% больных дает положительный результат. Опухоль уменьшается в размерах, улучшается прохождение пищи по пищеводу у 50—75% больных. Однако по мере увеличения дозы радиации в процессе лечения у больных развивается лучевой эзофагит с последующим образованием стриктуры. Более чем у половины длительно живущих пациентов возникает необходимость в дилатации пищевода. Использование источников высоких энергий (тормозного излучения и быстрых электронов), обеспечивающих подведение к опухоли пищевода высокой дозы излучения, не дало существенного улучшения результатов. При облучении в дозе 4000—5000 кГр пятилетняя выживаемость колеблется от 3 до 9%.

Применение лучевой и химиотерапии как дополнение к хирургическому вмешательству оправдано, особенно при соответствующем отборе больных, так как к моменту выявления рака пищевода болезнь принимает системный характер, при котором локальное воздействие на опухоль становится малоэффективным. Хирургическое лечение остается наиболее эффективным методом улучшения качества жизни больных.