- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1 СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ

- •Глава 2 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ

- •2.1. Видеоэндоскопическая хирургия

- •2.1.1. Видеолапароскопическая хирургия

- •2.1.2. Торакоскопическая хирургия

- •2.2. Интервенционная радиология

- •Глава 3. ШЕЯ

- •3.1. Пороки развития

- •3.2. Повреждения органов шеи

- •3.3. Абсцессы и флегмоны

- •3.4. Лимфаденит (специфический и неспецифический)

- •3.5. Опухоли шеи

- •Глава 4. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА.ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •4.1. Методы исследования

- •4.2. Заболевания щитовидной железы

- •4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь)

- •4.2.2. Токсическая аденома (болезнь Пламмера)

- •4.2.3. Многоузловой токсический зоб

- •4.2.4. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания)

- •4.2.5. Спорадический зоб (простой нетоксический зоб)

- •4.2.6. Аберрантный зоб

- •4.2.7. Тиреоидиты

- •4.2.8. Гипотиреоз

- •4.3. Опухоли щитовидной железы

- •4.3.1. Доброкачественные опухоли (фолликулярные аденомы)

- •4.3.2. Злокачественные опухоли.

- •4.4. Паращитовидные железы

- •4.4.1. Заболевания паращитовидных желез

- •4.4.1.1. Гиперпаратиреоз

- •4.4.1.2. Гипопаратиреоз

- •4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез

- •Глава 5. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •5.1. Методы исследования

- •5.2. Пороки развития

- •5.3. Повреждения молочных желез

- •5.4. Воспалительные заболевания

- •5.4.1 Неспецифические воспалительные заболевания

- •5.4.2. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •5.5. Дисгормональные дисплазии молочных желез

- •5.5.1 Мастопатия

- •5.5.2. Выделения из сосков

- •5.5.3. Галактоцеле

- •5.5.4. Гинекомастия

- •5.6. Опухоли молочной железы

- •5.6.1. Доброкачественные опухоли

- •5.6.2. Злокачественные опухоли

- •5.6.2.2. Рак молочной железы in situ

- •5.6.2.3. Рак молочной железы у мужчин

- •5.6.2.4. Саркома молочной железы

- •Глава 6 ГРУДНАЯ КЛЕТКА, ТРАХЕЯ, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА

- •6.1. Методы исследования

- •6.2. Грудная стенка

- •6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки

- •6.2.2. Повреждения грудной клетки

- •6.2.3. Воспалительные заболевания

- •6.2.4. Специфические хронические воспалительные заболевания грудной стенки

- •6.2.5. Опухоли грудной стенки

- •6.3. Трахея

- •6.3.1 Пороки развития

- •6.3.2. Травматические повреждения

- •6.3.3. Воспалительные заболевания

- •6.3.4. Стенозы трахеи

- •6.3.5. Пищеводно-трахеальные свищи

- •6.3.6. Опухоли трахеи

- •6.4. Легкие. Бронхи

- •6.4.1. Пороки развития бронхиального дерева и легочной паренхимы

- •6.4.2. Пороки развития сосудов легких

- •6.4.3. Воспалительные заболевания

- •6.4.3.1. Абсцесс легкого

- •6.4.3.2. Гангрена легкого

- •6.4.3.3. Хронический абсцесс легкого

- •6.4.4. Специфические воспалительные заболевания

- •6.4.4.1. Туберкулез легких

- •6.4.4.2. Сифилис легких

- •6.4.4.3. Грибковые заболевания легких (микозы)

- •6.4.4.4. Актиномикоз легких

- •6.4.5. Бронхоэктатическая болезнь

- •6.4.6. Кисты легких

- •6.4.7. Эхинококкоз легких

- •6.4.8. Опухоли легких

- •6.4.8.1. Доброкачественные опухоли

- •6.4.8.2. Злокачественные опухоли

- •6.4.8.2.1. Рак легких

- •6.5. Плевра

- •6.5.1 Травматические повреждения

- •6.5.1.1. Пневмоторакс

- •6.5.2. Воспалительные заболевания плевры

- •6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит

- •6.5.2.2. Острая эмпиема плевры

- •6.5.2.3. Хроническая эмпиема

- •6.5.3. Опухоли плевры

- •6.5.3.1. Первичные опухоли плевры

- •6.5.3.2. Вторичные метастатические опухоли

- •Глава 7. ПИЩЕВОД

- •7.1. Методы исследования

- •7.2. Врожденные аномалии развития

- •7.3. Повреждения пищевода

- •7.4. Инородные тела пищевода

- •7.5. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода

- •7.6. Нарушения моторики пищевода

- •7.6.1. Ахалазия кардии (кардиоспазм)

- •7.6.2. Халазия (недостаточность) кардии

- •7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит)

- •7.8. Дивертикулы пищевода

- •7.9. Опухоли пищевода

- •7.9.1. Доброкачественные опухоли и кисты

- •7.9.2. Злокачественные опухоли

- •7.9.2.2. Саркома

- •Глава 8 ДИАФРАГМА

- •8.1. Методы исследования

- •8.2. Повреждения диафрагмы

- •8.3. Диафрагмальные грыжи

- •8.4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

- •8.5. Релаксация диафрагмы

- •Глава 9. ЖИВОТ

- •9.1. Методы исследования

- •9.2. Острый живот

- •9.3. Травмы живота

- •9.4. Заболевания брюшной стенки

- •9.5. Опухоли брюшной стенки

- •Глава 10 ГРЫЖИ ЖИВОТА

- •10.1. Наружные грыжи живота

- •10.1.1. Паховые грыжи

- •10.1.2. Бедренные грыжи

- •10.1.3. Эмбриональные грыжи

- •10.1.4. Пупочные грыжи

- •10.1.5. Грыжи белой линии живота

- •10.1.6. Травматические и послеоперационные грыжи

- •10.1.7. Редкие виды грыж живота

- •10.1.8. Осложнения наружных грыж живота

- •10.2. Внутренние грыжи живота

- •Глава 11. ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

- •11.1. Методы исследования

- •11.2. Пороки развития

- •11.3. Инородные тела желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.4. Химические ожоги и рубцовые стриктуры желудка

- •11.5. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6.1. Осложнения язвенной болезни

- •11.6.1.1. Желудочно-кишечные кровотечения

- •11.6.1.2. Перфорация язвы

- •11.6.1.3. Пилородуоденальный стеноз

- •11.6.1.4. Пенетрация язвы

- •11.7. Острые язвы

- •11.8. Патологические синдромы после операций на желудке

- •11.9. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.9.1. Доброкачественные опухоли желудка

- •11.9.2. Злокачественные опухоли желудка

- •11.9.2.1. Рак желудка

- •11.9.2.2. Саркома желудка

- •11.9.2.3. Лимфома желудка

- •11.9.3. Опухоли двенадцатиперстной кишки

- •Глава 12. ПЕЧЕНЬ

- •12.1. Специальные методы исследования

- •12.2. Пороки развития

- •12.3. Травмы печени

- •12.4. Абсцессы печени

- •12.4.1. Бактериальные абсцессы

- •12.4.2. Паразитарные абсцессы

- •12.5. Паразитарные заболевания печени

- •12.5.1. Эхинококкоз

- •12.5.2. Альвеококкоз

- •12.5.3. Описторхоз

- •12.6. Непаразитарные кисты печени

- •12.7. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •12.8. Опухоли печени

- •12.8.1. Доброкачественные опухоли

- •12.8.2. Злокачественные опухоли

- •12.9. Синдром портальной гипертензии

- •12.10. Печеночная недостаточность

- •Глава 13. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

- •13.1. Специальные методы исследования

- •13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков

- •13.3. Повреждения желчных путей

- •13.4. Желчнокаменная болезнь

- •13.4.1. Хронический калькулезный холецистит

- •13.4.2. Острый холецистит

- •13.5. Бескаменный холецистит

- •13.6. Постхолецистэктомический синдром

- •13.7. Опухоли желчного пузыря и желчных протоков

- •13.8. Желтуха

- •Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- •14.1. Аномалии и пороки развития

- •14.2. Повреждения поджелудочной железы

- •14.3. Острый панкреатит

- •14.4. Хронический панкреатит

- •14.5. Кисты и свищи поджелудочной железы

- •14.6. Опухоли поджелудочной железы

- •14.6.1. Доброкачественные опухоли

- •14.6.2. Злокачественные опухоли

- •14.6.2.1. Рак поджелудочной железы

- •14.6.3. Нейроэндокринные опухоли

- •Глава 15. СЕЛЕЗЕНКА

- •15.1. Пороки развития

- •15.2. Повреждения селезенки

- •15.3. Заболевания селезенки

- •15.4. Гиперспленизм

- •Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ

- •16.1. Повреждения средостения

- •16.2. Воспалительные заболевания

- •16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит

- •16.2.2. Послеоперационный медиастинит

- •16.2.3. Склерозирующий (хронический) медиастинит

- •16.3. Синдром верхней полой вены

- •16.4. Опухоли и кисты средостения

- •16.4.1. Неврогенные опухоли

- •16.4.2. Тимомы

- •16.4.3. Дизэмбриогенетические опухоли

- •16.4.4. Мезенхимальные опухоли

- •16.4.5. Лимфоидные опухоли

- •16.4.6. Кисты средостения

- •Глава 17 СЕРДЦЕ. ПЕРИКАРД

- •17.1. Специальные методы исследования

- •17.2. Обеспечение операций на сердце и крупных сосудах

- •17.3. Ранения сердца и перикарда

- •17.4. Врожденные пороки сердца

- •17.4.1. Врожденные аномалии расположения сердца и магистральных сосудов

- •17.4.1.1. Стеноз легочного ствола (изолированное сужение легочной артерии)

- •17.4.1.2. Врожденный стеноз устья аорты

- •17.4.1.3. Открытый артериальный проток

- •17.4.1.4. Дефект межпредсердной перегородки

- •17.4.1.5. Дефект межжелудочковой перегородки

- •17.4.1.6. Тетрада Фалло

- •17.5. Приобретенные пороки сердца

- •17.5.1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)

- •17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность)

- •17.5.3. Аортальные пороки сердца

- •17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца

- •17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •17.8. Постинфарктная аневризма сердца

- •17.9. Перикардиты

- •17.9.1. Острые перикардиты

- •17.9.2. Выпотные перикардиты

- •17.9.3. Хронические перикардиты

- •17.10. Нарушения ритма

- •17.10.1. Брадикардии

- •17.10.2. Тахикардии

- •Глава 18. АОРТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АРТЕРИИ

- •18.1. Методы исследования

- •18.2. Общие принципы лечения заболеваний артерий

- •18.3. Врожденные пороки

- •18.4. Патологическая извитость артерий (кинкинг)

- •18.5. Гемангиомы

- •18.6. Травмы артерий

- •18.7. Облитерирующие заболевания

- •18.7.1. Облитерирующий атеросклероз

- •18.7.2. Неспецифический аортоартериит

- •18.7.3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера—Бюргера)

- •18.7.4. Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты

- •18.7.5. Облитерирующие заболевания висцеральных ветвей аорты

- •18.7.6. Заболевания почечных артерий. Вазоренальная гипертензия

- •18.7.7. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей

- •18.8. Аневризмы аорты и периферических артерий

- •18.8.1. Аневризмы аорты

- •18.8.2. Аневризмы периферических артерий

- •18.8.3. Артериовенозная аневризма

- •18.9. Тромбозы и эмболии

- •18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов

- •18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров

- •18.10.1. Диабетическая ангиопатия

- •18.10.2. Болезнь Рейно

- •18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха)

- •Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •19.1. Методы исследования

- •19.2. Врожденные венозные дисплазии

- •19.3. Повреждения магистральных вен конечностей

- •19.4. Хроническая венозная недостаточность

- •19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей

- •19.4.2. Посттромбофлебитический синдром

- •19.4.3. Трофические язвы венозной этиологии

- •19.5. Острый тромбофлебит поверхностных вен

- •19.6. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей

- •19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены

- •19.8. Эмболия легочной артерии

- •Глава 20 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •20.1. Заболевания лимфатических сосудов

- •20.1.1. Лимфедема

- •20.1.2. Лимфангиомы

- •Глава 21. ТОНКАЯ КИШКА

- •21.1. Аномалии и пороки развития

- •21.2. Травмы тонкой кишки

- •21.3. Заболевания тонкой кишки

- •21.3.1. Дивертикулы тонкой кишки

- •21.3.2. Ишемия кишечника

- •21.3.3. Болезнь Крона

- •21.4. Опухоли тонкой кишки

- •21.5. Кишечные свищи

- •21.6. Синдром "короткой кишки"

- •Глава 22. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК

- •22.1. Острый аппендицит

- •22.1.1. Типичные формы острого аппендицита

- •22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита

- •22.1.3. Острый аппендицит у беременных

- •22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных

- •22.1.5. Осложнения острого аппендицита

- •22.1.6. Дифференциальная диагностика

- •22.2. Хронический аппендицит

- •22.3. Опухоли червеобразного отростка

- •Глава 23. ОБОДОЧНАЯ КИШКА

- •23.1. Аномалии и пороки развития

- •23.1.1. Болезнь Гиршпрунга (аганглионарный мегаколон)

- •23.1.2. Идиопатический мегаколон

- •23.2. Воспалительные заболевания ободочной кишки

- •23.2.1. Неспецифический язвенный колит

- •23.3. Дивертикулы и дивертикулез

- •23.4. Доброкачественные опухоли

- •23.4.1. Полипы и пол и поз

- •23.5. Злокачественные опухоли

- •23.5.1. Рак ободочной кишки

- •Глава 24 ПРЯМАЯ КИШКА

- •24.1. Методы исследования

- •24.2. Врожденные аномалии

- •24.3. Травмы прямой кишки

- •24.4. Заболевания прямой кишки

- •24.4.1. Геморрой

- •24.4.2. Трещина заднего прохода

- •24.4.3. Парапроктит и свищи прямой кишки

- •24.4.4. Выпадение прямой кишки

- •24.5. Рак прямой кишки

- •Глава 25 НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

- •25.1. Острая непроходимость

- •25.1.1. Обтурационная непроходимость

- •25.1.2. Странгуляционная непроходимость

- •25.1.3. Динамическая непроходимость

- •Глава 26. БРЮШИНА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО

- •26.1. Брюшина

- •26.1.1. Перитонит

- •26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости и малого таза

- •26.1.1.2. Туберкулезный перитонит

- •26.1.1.3. Генитальный перитонит

- •26.1.2. Опухоли брюшины

- •26.2. Забрюшинное пространство

- •26.2.1. Повреждение тканей забрюшинного пространства

- •26.2.2. Гнойные заболевания тканей забрюшинного пространства

- •26.2.3. Опухоли забрюшинного пространства

- •26.2.4. Фиброз забрюшинной клетчатки

- •Глава 27 НАДПОЧЕЧНИКИ

- •27.1. Гормонально-активные опухоли надпочечников

- •27.1.1. Альдостерома

- •27.1.2. Кортикостерома

- •27.1.3. Андростерома

- •27.1.4. Кортикоэстрома

- •27.1.5. Феохромоцитома

- •27.2. Гормонально-неактивные опухоли

- •Глава 28 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

- •28.1. Источники донорских органов

- •28.2. Иммунологические основы пересадки органов

- •28.3. Реакция отторжения пересаженного органа

- •28.4. Иммунодепрессия

- •28.5. Трансплантация почек

- •28.6. Трансплантация поджелудочной железы

- •28.7. Трансплантация сердца

- •28.8. Пересадка сердце—легкие

- •28.9. Трансплантация печени

- •28.10. Трансплантация легких

- •28.11. Трансплантация тонкой кишки

- •28.12. Врачебный долг и трансплантология

- •Глава 29. ОЖИРЕНИЕ

или образования сгустков крови в плевральной полости показана торакотомия для окончательной остановки кровотечения и удаления сгустков, чтобы предупредить образование массивных шварт. При наличии видеоторакоскопической техники диагностика характера повреждения легкого и оперативное вмешательство могут быть выполнены через торакоскоп.

Хилоторакс. При повреждениях и заболеваниях грудного протока возникает хилоторакс. Проток может быть ранен при переломе позвоночника, открытой или закрытой травме живота и груди, поврежден во время операции. Возможен спонтанный разрыв грудного протока при нарушении оттока лимфы вследствие обтурации протока опухолью, туберкулезным процессом, тромбозом вены у места впадения протока в венозный угол на шее.

Клиническая картина и диагностика. Симптомы хилоторакса аналогичны тем, которые наблюдаются при скоплении жидкости в плевральной полости. При пункции плевральной полости обнаруживают молочно-белую жидкость, типичную для хилоторакса, в которой содержится много жира, лимфоцитов (до 40 000 в 1 мл). Для подтверждения характера взятой из плевральной полости жидкости проводят пробу с судановыми красителями — положительная проба подтверждает наличие хилезной жидкости.

Лечение. Для удаления скапливающейся в плевральной полости хилезной жидкости проводят пункцию и дренирование плевральной полости в надежде на склеивание и заживление дефекта в грудном протоке. С целью уменьшения лимфообразования, происходящего при приеме пищи, показано парентеральное питание. При неэффективности этого вида лечения в течение 1—2 нед производят торакотомию и перевязку грудного протока.

6.5.2. Воспалительные заболевания плевры

Воспаление париетальной и висцеральной плевры, сопровождающееся накоплением серозного или гнойного экссудата в плевральной полости принято называть экссудативным плевритом. Плевриты могут быть асептическими или инфекционными, т. е. гнойными. Строго говоря, плеврит не является самостоятельным заболеванием. Его следует рассматривать как патологическое состояние плевры, осложняющее процессы в легком (инфаркт легкого, пневмония, кровоизлияние в плевральную полость в результате травмы, карциноматоз плевры при раке легких, мезотелиомы плевры, метастазов из других органов) и в поддиафрагмальном пространстве (при остром панкреатите в результате проникновения в плевральную полость агрессивных ферментов поджелудочной железы, а также при гнойных процессах в поддиафрагмальном пространстве).

Плеврит может быть также проявлением общих (системных) заболеваний, протекающих без поражения тканей, соприкасающихся с плеврой. Он часто определяет особенность течения и тяжесть основного заболевания, требует принятия специальных лечебных мер, поэтому заслуживает специального рассмотрения

6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит

Накопление экссудата в плевральной полости, как правило, является следствием повышения проницаемости кровеносных и лимфатических капилляров в ответ на воспаление в поверхностных слоях паренхимы легкого различной природы, а также в ответ на острые патологические процессы в брюшной полости (острый панкреатит, поддиафрагмальный абсцесс). Экссудативная реакция плевры наблюдается также при инфекционно-аллергических заболеваниях (ревматизм, ревматоидный артрит), коллагенозах (системная красная волчанка, узелковый периартериит), а также при лейкозах, лимфогранулематозе, геморрагическом диатезе (болезнь Верльгофа), недостаточности кровообращения, уремии, карциноматозе.

160

В зависимости от характера патологического процесса, вызвавшего плеврит, и темпа его развития выделяют сухой (фибринозный) плеврит, когда между листками плевры выпота еще нет; экссудативный (асептический) и гнойный плеврит (эмпиема плевральной полости).

Накоплению экссудата в плевральной полости способствует гиперемия плевральных листков, значительное повышение проницаемости капилляров в сочетании со снижением резорбции жидкости вследствие отека плевры, блокады лимфатических путей оттока. В начале заболевания экссудат обычно не содержит микроорганизмов, при асептическом плеврите бывает серозным (гидроторакс) или серозно-фибринозным. При скоплении небольшого количества жидкости в плевральной полости она располагается преимущественно над диафрагмой в плеврокостальном синусе. Если количество экссудата достаточно велико, то он располагается по линии Дамуазо, оттесняя нижнюю долю легкого к средостению. Если экссудат заполняет всю плевральную полость, то он плащевидно окутывает все легкое, оттесняя его к средостению.

Плевра при асептическом экссудативном плеврите гиперемирована, отечна, местами покрыта фибрином. Иногда наступает сращение плевральных листков по границе экссудата, в результате возникает осумкованный плеврит, локализующийся в нижних отделах плевральной полости.

Асептические экссудативные плевриты могут превращаться в инфекционные (гнойные). Инфекция проникает в плевральную полость преимущественно по лимфатическим путям при воспалительных процессах в легких (пневмония, абсцесс или гангрена легких) или в брюшной полости (поддиафрагмальный абсцесс, перитонит, панкреатит). Асептический плеврит становится гнойным. Название "гнойный плеврит" по существу не отличается от принятого в хирургической практике термина "эмпиема плевры" и будет рассмотрен отдельно.

Клиническая картина и диагностика. Основные симптомы плеврита: боли в боку, нарушение дыхания (диспноэ), кашель, повышение температуры, слабость.

Жалобы на боль в боку наиболее выражены при сухом плеврите. Трение воспаленных плевральных листков отчетливо слышно при аускультации. Шум трения плевры напоминает скрип снега. При глубоком дыхании боли и шум трения плевры усиливаются. Иногда боль иррадиирует по ходу вовлеченных в процесс нервов (например, боль в надплечье при раздражении диафрагмального нерва или боль в животе и даже некоторое напряжение мышц живота при поражении диафрагмы воспалительным процессом). По мере накопления экссудата боль ослабевает; на первый план выходят умеренная боль в боку, одышка, кашель, слабость.

Скопление экссудата в плевральной полости обнаруживается при перкуссии — укорочение перкуторного звука над областью скопления жидкости по линии Дамуазо, при аускультации — ослабление дыхательных шумов, ослаблено голосовое дрожание. Рентгенологически и особенно при КТ выявляют затемнение в зоне скопления жидкости.

Для выяснения характера экссудата необходима плевральная пункция. Жидкость, полученная во время пункции, может быть расценена как экссудат, если содержание белка в ней выше 30 г/л, а рН менее 7,3. Если содержание белка в полученной жидкости ниже 30 г/л, а рН более 7,3, тогда жидкость представляет собой транссудат, характерный для сердечной недостаточности и ряда других заболеваний. Обнаружение в экссудате бактерий свидетельствует о переходе асептического плеврита в гнойный, в эмпиему.

При тщательном исследовании органов грудной и брюшной полости можно выявить патологический процесс, послуживший причиной возникновения экссудативного плеврита. Наиболее информативным методом является компьютерная томография и полипозиционное рентгенологическое исследование, включая снимки в положении на больном боку. При свободном смещении жидкости вдоль всего края грудной стенки осумкование плеврального экссудата можно исключить.

Лечение. Основным принципом лечения является удаление скопившейся жидкости из

161

плевральной полости и расправление поджатого экссудатом легкого, а также лечение основного патологического процесса, вызвавшего экссудативную реакцию плевры. Решающее значение имеет пункция плевральной полости, преследующая две цели: 1) выяснение характера экссудата (серозная жидкость или гной); 2) удаление экссудата (уменьшение давления в плевральной полости), для того чтобы расправить легкое и улучшить дыхание.

Полученный экссудат подвергают бактериологическому и цитологическому исследованию. Плевральные пункции периодически повторяют, сочетая их с антибиотикотерапией (при инфекционной природе выпота). Дальнейшие лечебные мероприятия проводят в соответствии с выявленным основным заболеванием, вызвавшим плеврит.

6.5.2.2. Острая эмпиема плевры

Со времен Гиппократа скопление гнойного экссудата в анатомически предуготованной полости называют эмпиемой (например, эмпиема желчного пузыря, эмпиема полости сустава). Эмпиему плевры иногда называют гнойным плевритом, так как причины их возникновения и механизм развития практически идентичные. Тот и другой термин не совсем точно отражают сущность заболевания, так как эмпиема плевры и различные формы экс-судативных плевритов фактически являются осложнением других заболеваний (гнойные заболевания легких и органов брюшной полости). Почти у 90% больных эмпиема плевры возникает в связи с воспалительными процессами в легких (на фоне острой пневмонии 5%, абсцесса легкого 9— 11%, при гангрене легкого 80—95%). Бурное развитие эмпиемы наблюдается при прорыве в плевральную полость абсцесса или гангрены легкого.

Вначальной стадии формирования эмпиемы значительная часть экссудата всасывается. На поверхности плевры остается лишь фибрин. Позднее лимфатические щели ("всасывающие люки") париетальной плевры закупориваются фибрином, сдавливаются отеком. Всасывание из плевральной полости прекращается. В связи с этим в ней накапливается экссудат, который сдавливает легкое и смещает органы средостения, резко нарушает функцию дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Воспалительный процесс связан с гиперактивацией клеток, вырабатывающих интерлейкины (макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты и др.), факторы роста, фактор активации тромбоцитов. При этом значительно увеличивается концентрация этих медиаторов воспаления в крови. Избыток их угнетает регулирующую функцию иммунной системы. Из факторов защиты организма интерлейкины и другие медиаторы воспаления превращаются в факторы агрессии, фактор дальнейшего разрушения тканей воспалительным процессом. В связи с этим воспалительный процесс прогрессирует, усиливается интоксикация организма, развивается дисфункция жизненно важных органов, которая может закончиться полиорганной недостаточностью и сепсисом. Задача врача заключается в том, чтобы адекватными лечебными мероприятиями не допустить гиперактивацию клеток, выделяющих интерлейкины, активные радикалы, фактор агрегации тромбоцитов и другие медиаторы воспаления. Это позволит предотвратить переход обычной, контролируемой реакции организма на воспаление в неконтролируемую системную реакцию, чреватую развитием сепсиса.

Втех местах, где экссудат не разъединяет плевральные листки, происходит склеивание плевральных поверхностей за счет выпавшего фибрина. Экссудативная фаза со временем переходит в пролиферационную. На месте погибшего и отторгнувшегося мезотелия на плевре появляются грануляции, которые превращаются в соединительную ткань и образуют плотные шварты (спайки). Образование спаек в известной мере благоприятный признак, так как спайки способствуют отграничению воспалительного процесса и даже облитерации плевральной полости.

Иногда течение эмпиемы имеет торпидный характер. Воспаление постепенно

162

прогрессирует, разрушает ткани грудной стенки. Так как гнойный экссудат не всасывается, то он может прорваться в бронх или разрушить ткани грудной клетки и выйти за пределы плевральной полости. В последнем случае образуются гнойники между мышцами грудной клетки, под кожей, которые могут выходить через кожные покровы наружу (empyema necessitatis).

Обильные отложения фибрина и спайки на плевре при торпидном течении воспалительного процесса в плевральной полости, как правило, рыхлые, грануляции вялые, образование соединительной ткани и отграничение воспаления швартами бывают замедлены. В толще рыхлых шварт и вялых грануляций появляются новые мелкие очаги инфекции. При таких изменениях создаются условия для перехода острого процесса в хронический. Первостепенное значение для превращения острой эмпиемы в хроническую имеет постоянное инфицирование плевральной полости. Оно возникает при открытой эмпиеме, когда имеется сообщение полости эмпиемы с очагами деструкции в легких (абсцесс, гангрена и др.), с гнойниками в тканях грудной клетки, с бронхоплевральными свищами.

Микробная флора при эмпиеме плевры обычно смешанная — аэробная (стафилококк, стрептококк, кишечная палочка, протей, синегнойная палочка и др.) и анаэробная. Наиболее часто встречается неклостридиальная анаэробная инфекция (пептострептококки и др.), в большинстве случаев обнаруживаемая при абсцессах легких и других гнойных процессах.

Классификация эмпием

По клиническому течению эмпиемы плевры подразделяют на острые и хронические. А. Острые (длительность заболевания до 8 нед).

Б. Хронические (длительность заболевания более 8 нед). Как острые, так и хронические эмпиемы разделяют следующим образом.

I. По характеру экссудата: а) гнойные; б) гнилостные.

II.По характеру микрофлоры: а) специфические (туберкулезные, грибковые, т. е. микотические); б) неспецифические (стафилококковые, диплококковые, анаэробные и др.); в) вызванные смешанной микрофлорой.

III. По распространенности процесса: а) свободные эмпиемы: тотальные (при рентгенологическом исследовании легочной ткани не видно), субтотальные (определяется только верхушка легкого); б) ограниченные (осумкованные вследствие образования шварт).

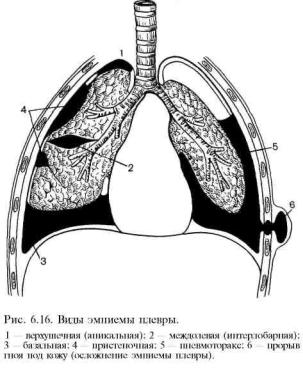

IV.По локализации ограниченные эмпиемы разделяют на: а) пристеночные, б) базальные (между диафрагмой и поверхностью легкого), в) интерлобарные (в междолевой борозде), г) апикальные (над верхушкой легкого), д) парамедиастинальные (прилежащие к средостению), е) многокамерные, когда гнойные скопления в плевральной полости расположены на разных уровнях и разделены между собой спайками (рис. 6.16).

V.По характеру патологического процесса в легком, являющегося причиной эмпиемы: а) парапневмонические (сочетание эмпиемы с пневмонией); б) сочетанные с деструктивным процессом в легком (абсцесс, гангрена легкого); в) метапневмонические (нагноение абактериального парапневмонического плеврита или гидроторакса).

VI. По характеру сообщения с внешней средой: а) закрытые, не сообщающиеся с внешней средой; б) открытые эмпиемы с плевроорганным, бронхоплевральным или плеврокожным свищом.

Клиническая картина и диагностика. Все формы острой эмпиемы плевры имеют общие симптомы: кашель с выделением мокроты, одышка, боли в груди, повышение температуры тела, а также признаки интоксикации организма. По современным представлениям, клиника эмпиемы плевры укладывается в картину тяжелого синдрома системной реакции на воспаление, которая при несвоевременных лечебных мероприятиях может дать начало развитию сепсиса и полиорганной недостаточности.

При закрытой эмпиеме кашель сопровождается выделением небольшого количества мокроты. Длительные и частые приступы кашля с отделением значительного количества мокроты, как правило, свидетельствуют о наличии бронхоплеврального свища. Особенно

163

большое количество мокроты больные отделяют в положении на здоровом боку, когда создаются условия для улучшения оттока гноя.

При тотальной эмпиеме больные из-за резкой боли и одышки не могут лежать и принимают положение полусидя. При отграниченных эмпиемах болевой синдром выражен слабее. Не принимая вынужденного положения, больные чаще лежат на пораженной стороне грудной клетки, что ограничивает ее дыхательные экскурсии, а вместе с этим уменьшает боль.

У большинства больных имеются одышка в покое, цианоз губ и кистей рук, свидетельствующие о выраженной дыхательной недостаточности, кислородном голодании и ацидозе. Пульс обычно учащен до 110—120 в 1 мин. Температура тела, как правило, высокая и иногда, особенно при гнилостной и не-клостридиальной анаэробной инфекциях, имеет гектический характер. Клиническая картина похожа на сепсис (необходимы неоднократные посевы при выявлении инфекции). При положительном результате можно с уверенностью говорить о сепсисе. Отсутствие температурной реакции свидетельствует обычно об ареактивности организма, но не исключает сепсис.

При исследовании грудной клетки отмечают отставание пораженной половины при дыхании. Межреберные промежутки расширены и сглажены вследствие давления экссудата и расслабления межреберных мышц. При сравнении двух складок кожи, взятых на симметричных местах обеих половин грудной клетки, можно отметить, что на больной стороне кожная складка несколько толще, а исследование более болезненно.

При образовании субпекторальной флегмоны мягкие ткани грудной стенки в области начинающегося прорыва гноя из плевры становятся плотными, пальпация болезненна; в последующем появляется флюктуация.

Для скопления экссудата в плевральной полости характерно ослабление или отсутствие голосового дрожания и дыхательных шумов. Перкуторно выпот в плевральной полости можно определить при содержании в ней не менее 250—300 мл экссудата. Если содержимым плевральной полости является только экссудат, верхняя граница тупости соответствует линии Эллиса—Дамуазо—Соколова. Скопление большого количества гноя приводит к смещению средостения в здоровую сторону и сдавлению здорового легкого. Поэтому внизу у позвоночника на здоровой стороне определяют треугольной формы участок укорочения перкуторного звука (треугольник Грокко—Раухфусса). Жидкость оттесняет и частично коллабирует кортикальные отделы легкого.

При отграниченных эмпиемах скопление гноя иногда перкуторно определить трудно. При пиопневмотораксе выявляют тупой перкуторный звук над участком с верхней

горизонтальной границей, соответствующей скоплению гноя, и тимпанический звук над участком скопления воздуха. При аускультации определяют ослабление или почти полное отсутствие дыхательных шумов и усиленную бронхофонию в зоне скопления экссудата. При наличии брон-хоплеврального свища и хорошо дренируемой через бронх полости отмечают усиленное бронхиальное дыхание (амфорическое), обусловленное резонансом,

164

который создается в большой полости при прохождении воздуха через бронхиальный свищ. В крови отмечается высокий лейкоцитоз (свыше 10 000), резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ. Нередко наблюдается анемия. Содержание белка в плазме уменьшается до 50—60 г/л главным образом за счет альбумина; увеличивается количество а,- и (В2-глобулинов. Потери белка (в первую очередь альбумина) с экссудатом снижают

онкотиче-ское давление крови, что приводит к потерям жидкости, гиповолемии.

Развитие эмпиемы плевры сопровождается нарушением функций сердечно-сосудистой системы, дыхания, печени, почек и эндокринных желез. Эти нарушения могут развиваться остро или постепенно. Особенно тяжелые нарушения возникают при прорыве в плевральную полость абсцесса легкого, имеющего широкое сообщение с воздухоносными путями. Возникающий при этом пиопневмоторакс сопровождается тяжелыми расстройствами, которые могут быть охарактеризованы как шок.

Большие нарушения выявляют в белковом и водно-солевом обмене.

Нередко изменяется иммунореактивность организма. Понижаются показатели гуморального и клеточного иммунитета, как при всяком тяжелом гнойном процессе.

Наряду с симптомами, характерными для всех эмпием плевры, отдельные формы ее имеют свои особенности. Отграниченные эмпиемы характеризуются болезненностью и укорочением перкуторного звука только в области скопления гноя. При апикальной эмпиеме нередко отмечают отек руки и надключичной области, явления плексита, синдром Бернара—Горнера. При базальном плеврите боли локализуются в нижней части грудной клетки, подреберье, верхней части живота. Боль нередко иррадиирует в лопатку, плечо и другие части тела в зависимости от того, какой нерв вовлечен в воспалительный процесс.

Диагностика эмпиемы плевры основывается на данных анамнеза, физи-кального и инструментального исследования. При полипозиционном рентгенологическом исследовании выявляют гомогенную тень, обусловленную экссудатом. О наличии воздуха свидетельствует горизонтальный уровень жидкости и скопление воздуха над ним.

При отсутствии воздуха экссудат в плевральной полости определяется в виде затемнения с дугообразной (косой) верхней границей. Большое скопление гноя дает интенсивное гомогенное затемнение соответствующей половины грудной клетки, при этом средостение смещается в здоровую сторону, диафрагма оттесняется книзу и купол ее не дифференцируется.

При отграниченных пристеночных эмпиемах тень экссудата имеет полуверетенообразную форму с широким основанием у грудной стенки. Внутренний контур ее выпуклый и как бы "вдавливается" в легкое. При отграниченных эмпиемах в других отделах плевральной полости тень может быть различной формы (треугольная,

полушаровидная и т. д.).

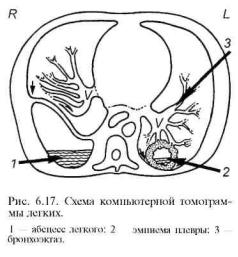

Рентгенологические методы исследования и особенно компьютерная томография помогают уточнить характер изменений в легких (абсцесс, бронхоэктазы, пневмония), что необходимо для выбора метода лечения (рис. 6.17).

165