- •Министерство энергетики и угольной

- •Издание снуяЭиП,

- •2012 Содержание

- •Введение

- •1 Измерительные трансформаторы напряжения

- •1.1 Назначение измерительных трансформаторов напряжения и их классификация

- •1.2 Основные параметры трансформаторов напряжения и маркировка его вводов

- •Маркировка вводов измерительного тн

- •1.3 Схема замещения и векторная диаграмма измерительного трансформатора напряжения

- •1.4 Ёмкостные трансформаторы напряжения

- •1.5 Работа измерительных трансформаторов напряжения в переходных режимах

- •1.6 Схемы соединения обмоток тн и реле

- •1.6.1 Схема соединения обмоток тн в звезду

- •1.6.2 Схема соединения обмоток тн в неполный треугольник

- •1.6.3 Схема соединения обмоток тн для получения напряжений нп

- •1.7 Назначение и устройство пятистержневого трёхобмоточного тн

- •2 Трансреакторы и фазоповоротные схемы

- •2.1 Назначение, устройство и принцип действия трансреактора

- •2.2 Схемы включения обмоток трансреактора

- •2.3 Общие сведения о фазоповоротных схемах

- •2.4 Rc – фазоповоротные схемы

- •2.5 Rl – фазоповоротные схемы

- •3 Перечень контрольных вопросов

- •Список литературы

2 Трансреакторы и фазоповоротные схемы

2.1 Назначение, устройство и принцип действия трансреактора

Кроме широко применяемых измерительных преобразователей тока и напряжения (ТТ, ТН) в устройствах РЗиА часто возникает необходимость иметь элементы, которые могли бы преобразовать вторичный ток измерительного ТТ в пропорциональное ему напряжение. Эта необходимость диктуется рядом причин:

а) всё более широкое применение в устройствах РЗ полупроводниковых токовых реле требует применения трансреактора, который преобразует вторичный ток ТТ в напряжение, управляющее работой электронной схемы измерительного органа релейной защиты;

б) в некоторых измерительных органах РЗ (реле сопротивления, дифференциальные реле) для управления электронной схемой используется выработанное трансреактором напряжение, пропорциональное не одному фазному вторичному току, а геометрической сумме (или разности) вторичных токов, т.е. UTAV = K ∙ (Ia + Iв) или UTAV = K ∙ (Ia - Iв); в этом случае трансреактор выполняет две функции, - суммирование и преобразование;

в) в отдельных реле (реле сопротивления, некоторые фильтровые реле) трансреактор применяется для получения необходимого угла сдвига фаз между напряжением на его выходе и суммарным (разностным) входным током;

г) в отдельных реле

(ДЗТ-21) трансреактор одновременно

выполняет три функции: - суммирование,

преобразование тока в напряжение и

дифференцирование дифференциального

тока

![]() ;

последнее необходимо для улучшения

функционирования дифференциального

реле.

;

последнее необходимо для улучшения

функционирования дифференциального

реле.

Рисунок 2.1 Структурная схема преобразования вторичного тока трансформатора тока в напряжение U2 TAV

В общем случае трансреактор (ТАV) представляет собой трансформатор с воздушным (немагнитным) зазором в магнитопроводе.

Первичная обмотка трансреактора W1 включается во вторичную цепь измерительного ТТ. Вторичная обмотка трансреактора W2 замыкается на достаточно большое (до нескольких сотен Ом) сопротивление нагрузки Zн, благодаря чему трансреактор работает в режиме, близком к ХХ.

/Входное сопротивление измерительного органа велико, - Rвх Ио > Zн, поэтому входная цепь измерительного органа не оказывает заметного шунтирующего действия на Zн/

Вторичный ток трансреактора невелик, - он ограничивается большим сопротивлением Zн. Поэтому почти вся магнитодвижущая сила (МДС) первичной обмотки F1 = I2TA∙W1 идёт на создание тока намагничивания.

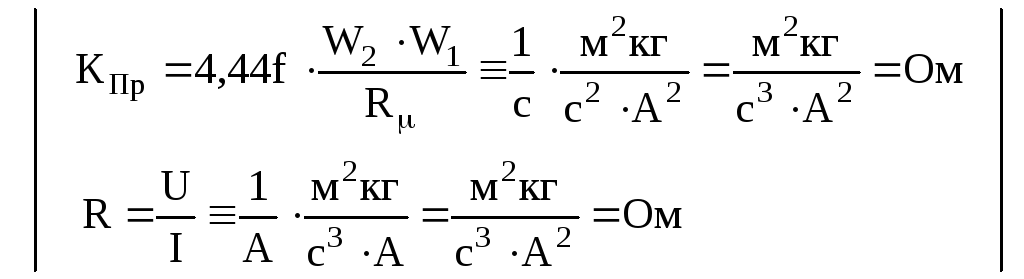

![]() (2.1)

(2.1)

Магнитный поток Фнам наводит во вторичной обмотке W2 ЭДС Е2, действующее значение которой определяется выражением

![]() где(2.2)

где(2.2)

![]() - коэффициент преобразования трансреактора.

Размерность КПр

– Ом.

- коэффициент преобразования трансреактора.

Размерность КПр

– Ом.

Если пренебречь падением напряжения на активном и реактивном сопротивлениях вторичной обмотки трансреактора (т.к. Z2 < Zн), можно считать, что выходное напряжение TAV U2 TAV близко по величине к Е2 и совпадает с ним по фазе. Из выражения (2.2) следует, что ЭДС Е2 , а значит и U2 TAV пропорциональны току I2 TA, поступающему со вторичной обмотки ТТ, т.е.

U2 ≈ Е2 ≈ КПр ∙ I2 ТА.

Согласно закону электромагнитной индукции наведённая ЭДС Е2 отстаёт от индуктирующего её потока Фнам на угол, близкий к 90º.

Следовательно, и выходное напряжение TAV U2, TAV отстаёт от входного тока I2, ТА на тот же угол. Это обстоятельство в некоторых релейных защитах требует принятия дополнительных мер для компенсации (или регулирования) фазового сдвига выходного напряжения U2, TAV относительно входного тока, вносимого трансреактором. Так в статических реле направления мощности (РМ-11, РМ-12) применяются фазоповоротные схемы,

Рисунок 2.2 Упрощённая векторная диаграмма трансреактора

которые нужным образом корректируют фазовые соотношения U2, TAV и I2, ТА. В других реле (например, в реле сопротивления КРС-2) параметры вторичной цепи трансреактора рассчитываются и подбираются такими, при которых угол сдвига фаз между U2, TAV и I2, ТА составляет либо 80º, либо 65º. В иных реле (токовых статических) такая коррекция необязательна.

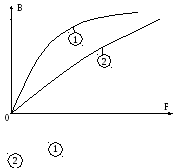

Благодаря наличию воздушного зазора в сердечнике магнитное сопротивление Rµ магнитопровода имеет повышенное значение по сравнению с Rµ сердечника ТТ и определяется в основном сопротивлением зазора. Наличие немагнитного зазора в сердечнике уменьшает магнитный поток намагничивания Фнам, ограничивает насыщение сердечника и обеспечивает линейное изменение магнитной индукции в сердечнике.

Рисунок 2.3 Характеристики намагничивания магнитопровода трансреактора без

воздушного зазора в сердечнике - ; магнитопровода трансреактора с воздушным зазором в сердечнике -

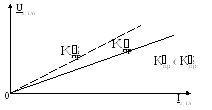

При отсутствии насыщения сердечника TAV коэффициент преобразования КПр в выражении (2.2) постоянен (КПр ≈const) и, как следствие этого, зависимость величины U2, TAV от тока I2, ТА имеет линейный характер.

Рисунок 2.4 Вольт-амперная характеристика ТАV

Значение КПр трансреактора определяется:

- взаимоиндукцией первичной и вторичной обмоток (числами витков W1 и W2, конструкцией обмоток, взаимным расположением);

- частотой токов, проходящих по обмоткам W1 и W2;

- магнитным сопротивлением сердечника ТАV.

В свою очередь Rµ во многом определяется величиной немагнитного зазора, который можно изменять (регулировать) в некоторых пределах. Регулировка взаимоиндукции и магнитного сопротивления сердечника производится на заводе-изготовителе.

Значение выходного напряжения трансреактора U2, TAV определяется величиной КПр и значением вторичного тока ТАV I2, проходящего через Zн. При неизменном значении КПр и неизменном сопротивлении Zн вторичный ток трансреактора линейно-пропорционально зависит от тока I2, ТА, проходящего по обмотке W1. Следовательно, выходное напряжение трансреактора U2, TAV также пропорционально зависит от значения тока I1, проходящего по первичной цепи защищаемого элемента. В этом заключается суть преобразования трансреактором совместно с измерительным ТТ первичного тока I1 (сотни-тысячи ампер) защищаемого элемента в выходное напряжение U2, TAV (единицы-десятки вольт),которое подаётся на входные зажимы измерительного органа (например, токового статического реле) для сравнения с уставкой срабатывания реле.

С учётом того, что

напряжение U2,

TAV

сдвинуто по фазе относительно входного

тока I2,

ТА на угол,

близкий к 90º, коэффициент преобразования

трансреактора может рассматриваться

как некоторое реактивное сопротивление

![]() (рисунок 2.5). В приведённой схеме замещения

трансреактора напряжениеU2,

TAV

отстаёт от входного тока I2,

ТА на угол,

близкий к 90º.

(рисунок 2.5). В приведённой схеме замещения

трансреактора напряжениеU2,

TAV

отстаёт от входного тока I2,

ТА на угол,

близкий к 90º.

Рисунок 2.5

Таким образом,

трансреактор эквивалентен реактивному

элементу с сопротивлением

![]() ≈ КПр,

включённому в цепь тока I2,

ТА. Этим

объясняется его название - трансформаторный

реактор.

≈ КПр,

включённому в цепь тока I2,

ТА. Этим

объясняется его название - трансформаторный

реактор.

Трансреактор можно рассматривать как элемент, производящий дифференцирование входного тока i2, ТА по времени , т.е.

![]() (2.3)

(2.3)

Рассмотрим несколько примеров.

1 Пусть i2,TA = I2, ТА,m ∙ sin ωt

Тогда мгновенное значение выходного напряжения U2, TAV определяется выражением

![]()

Рисунок 2.6 а)

Следует отметить, что мгновенное значение напряжения на выходе

ТАV пропорционально не только входному току I2, ТА,m но и скорости его изменения, о чём свидетельствует наличие в приведённом выше выражении ω = 2πf.

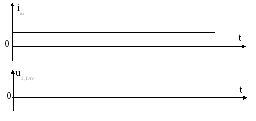

2 Пустьiвх = const

Тогда

![]() рисунок 26,б)

рисунок 26,б)

Рисунок 2.6 б)

3 Пусть iвх = Io + K∙ I ∙ t, т.е. входной ток линейно нарастает во времени от некоторого начального значения Io.

Тогда

![]() рисунок 26, в)

рисунок 26, в)

Рисунок 2.6 в)