- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1 СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ

- •Глава 2 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ

- •2.1. Видеоэндоскопическая хирургия

- •2.1.1. Видеолапароскопическая хирургия

- •2.1.2. Торакоскопическая хирургия

- •2.2. Интервенционная радиология

- •Глава 3. ШЕЯ

- •3.1. Пороки развития

- •3.2. Повреждения органов шеи

- •3.3. Абсцессы и флегмоны

- •3.4. Лимфаденит (специфический и неспецифический)

- •3.5. Опухоли шеи

- •Глава 4. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА.ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •4.1. Методы исследования

- •4.2. Заболевания щитовидной железы

- •4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь)

- •4.2.2. Токсическая аденома (болезнь Пламмера)

- •4.2.3. Многоузловой токсический зоб

- •4.2.4. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания)

- •4.2.5. Спорадический зоб (простой нетоксический зоб)

- •4.2.6. Аберрантный зоб

- •4.2.7. Тиреоидиты

- •4.2.8. Гипотиреоз

- •4.3. Опухоли щитовидной железы

- •4.3.1. Доброкачественные опухоли (фолликулярные аденомы)

- •4.3.2. Злокачественные опухоли.

- •4.4. Паращитовидные железы

- •4.4.1. Заболевания паращитовидных желез

- •4.4.1.1. Гиперпаратиреоз

- •4.4.1.2. Гипопаратиреоз

- •4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез

- •Глава 5. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •5.1. Методы исследования

- •5.2. Пороки развития

- •5.3. Повреждения молочных желез

- •5.4. Воспалительные заболевания

- •5.4.1 Неспецифические воспалительные заболевания

- •5.4.2. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •5.5. Дисгормональные дисплазии молочных желез

- •5.5.1 Мастопатия

- •5.5.2. Выделения из сосков

- •5.5.3. Галактоцеле

- •5.5.4. Гинекомастия

- •5.6. Опухоли молочной железы

- •5.6.1. Доброкачественные опухоли

- •5.6.2. Злокачественные опухоли

- •5.6.2.2. Рак молочной железы in situ

- •5.6.2.3. Рак молочной железы у мужчин

- •5.6.2.4. Саркома молочной железы

- •Глава 6 ГРУДНАЯ КЛЕТКА, ТРАХЕЯ, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА

- •6.1. Методы исследования

- •6.2. Грудная стенка

- •6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки

- •6.2.2. Повреждения грудной клетки

- •6.2.3. Воспалительные заболевания

- •6.2.4. Специфические хронические воспалительные заболевания грудной стенки

- •6.2.5. Опухоли грудной стенки

- •6.3. Трахея

- •6.3.1 Пороки развития

- •6.3.2. Травматические повреждения

- •6.3.3. Воспалительные заболевания

- •6.3.4. Стенозы трахеи

- •6.3.5. Пищеводно-трахеальные свищи

- •6.3.6. Опухоли трахеи

- •6.4. Легкие. Бронхи

- •6.4.1. Пороки развития бронхиального дерева и легочной паренхимы

- •6.4.2. Пороки развития сосудов легких

- •6.4.3. Воспалительные заболевания

- •6.4.3.1. Абсцесс легкого

- •6.4.3.2. Гангрена легкого

- •6.4.3.3. Хронический абсцесс легкого

- •6.4.4. Специфические воспалительные заболевания

- •6.4.4.1. Туберкулез легких

- •6.4.4.2. Сифилис легких

- •6.4.4.3. Грибковые заболевания легких (микозы)

- •6.4.4.4. Актиномикоз легких

- •6.4.5. Бронхоэктатическая болезнь

- •6.4.6. Кисты легких

- •6.4.7. Эхинококкоз легких

- •6.4.8. Опухоли легких

- •6.4.8.1. Доброкачественные опухоли

- •6.4.8.2. Злокачественные опухоли

- •6.4.8.2.1. Рак легких

- •6.5. Плевра

- •6.5.1 Травматические повреждения

- •6.5.1.1. Пневмоторакс

- •6.5.2. Воспалительные заболевания плевры

- •6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит

- •6.5.2.2. Острая эмпиема плевры

- •6.5.2.3. Хроническая эмпиема

- •6.5.3. Опухоли плевры

- •6.5.3.1. Первичные опухоли плевры

- •6.5.3.2. Вторичные метастатические опухоли

- •Глава 7. ПИЩЕВОД

- •7.1. Методы исследования

- •7.2. Врожденные аномалии развития

- •7.3. Повреждения пищевода

- •7.4. Инородные тела пищевода

- •7.5. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода

- •7.6. Нарушения моторики пищевода

- •7.6.1. Ахалазия кардии (кардиоспазм)

- •7.6.2. Халазия (недостаточность) кардии

- •7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит)

- •7.8. Дивертикулы пищевода

- •7.9. Опухоли пищевода

- •7.9.1. Доброкачественные опухоли и кисты

- •7.9.2. Злокачественные опухоли

- •7.9.2.2. Саркома

- •Глава 8 ДИАФРАГМА

- •8.1. Методы исследования

- •8.2. Повреждения диафрагмы

- •8.3. Диафрагмальные грыжи

- •8.4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

- •8.5. Релаксация диафрагмы

- •Глава 9. ЖИВОТ

- •9.1. Методы исследования

- •9.2. Острый живот

- •9.3. Травмы живота

- •9.4. Заболевания брюшной стенки

- •9.5. Опухоли брюшной стенки

- •Глава 10 ГРЫЖИ ЖИВОТА

- •10.1. Наружные грыжи живота

- •10.1.1. Паховые грыжи

- •10.1.2. Бедренные грыжи

- •10.1.3. Эмбриональные грыжи

- •10.1.4. Пупочные грыжи

- •10.1.5. Грыжи белой линии живота

- •10.1.6. Травматические и послеоперационные грыжи

- •10.1.7. Редкие виды грыж живота

- •10.1.8. Осложнения наружных грыж живота

- •10.2. Внутренние грыжи живота

- •Глава 11. ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

- •11.1. Методы исследования

- •11.2. Пороки развития

- •11.3. Инородные тела желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.4. Химические ожоги и рубцовые стриктуры желудка

- •11.5. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6.1. Осложнения язвенной болезни

- •11.6.1.1. Желудочно-кишечные кровотечения

- •11.6.1.2. Перфорация язвы

- •11.6.1.3. Пилородуоденальный стеноз

- •11.6.1.4. Пенетрация язвы

- •11.7. Острые язвы

- •11.8. Патологические синдромы после операций на желудке

- •11.9. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.9.1. Доброкачественные опухоли желудка

- •11.9.2. Злокачественные опухоли желудка

- •11.9.2.1. Рак желудка

- •11.9.2.2. Саркома желудка

- •11.9.2.3. Лимфома желудка

- •11.9.3. Опухоли двенадцатиперстной кишки

- •Глава 12. ПЕЧЕНЬ

- •12.1. Специальные методы исследования

- •12.2. Пороки развития

- •12.3. Травмы печени

- •12.4. Абсцессы печени

- •12.4.1. Бактериальные абсцессы

- •12.4.2. Паразитарные абсцессы

- •12.5. Паразитарные заболевания печени

- •12.5.1. Эхинококкоз

- •12.5.2. Альвеококкоз

- •12.5.3. Описторхоз

- •12.6. Непаразитарные кисты печени

- •12.7. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •12.8. Опухоли печени

- •12.8.1. Доброкачественные опухоли

- •12.8.2. Злокачественные опухоли

- •12.9. Синдром портальной гипертензии

- •12.10. Печеночная недостаточность

- •Глава 13. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

- •13.1. Специальные методы исследования

- •13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков

- •13.3. Повреждения желчных путей

- •13.4. Желчнокаменная болезнь

- •13.4.1. Хронический калькулезный холецистит

- •13.4.2. Острый холецистит

- •13.5. Бескаменный холецистит

- •13.6. Постхолецистэктомический синдром

- •13.7. Опухоли желчного пузыря и желчных протоков

- •13.8. Желтуха

- •Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- •14.1. Аномалии и пороки развития

- •14.2. Повреждения поджелудочной железы

- •14.3. Острый панкреатит

- •14.4. Хронический панкреатит

- •14.5. Кисты и свищи поджелудочной железы

- •14.6. Опухоли поджелудочной железы

- •14.6.1. Доброкачественные опухоли

- •14.6.2. Злокачественные опухоли

- •14.6.2.1. Рак поджелудочной железы

- •14.6.3. Нейроэндокринные опухоли

- •Глава 15. СЕЛЕЗЕНКА

- •15.1. Пороки развития

- •15.2. Повреждения селезенки

- •15.3. Заболевания селезенки

- •15.4. Гиперспленизм

- •Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ

- •16.1. Повреждения средостения

- •16.2. Воспалительные заболевания

- •16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит

- •16.2.2. Послеоперационный медиастинит

- •16.2.3. Склерозирующий (хронический) медиастинит

- •16.3. Синдром верхней полой вены

- •16.4. Опухоли и кисты средостения

- •16.4.1. Неврогенные опухоли

- •16.4.2. Тимомы

- •16.4.3. Дизэмбриогенетические опухоли

- •16.4.4. Мезенхимальные опухоли

- •16.4.5. Лимфоидные опухоли

- •16.4.6. Кисты средостения

- •Глава 17 СЕРДЦЕ. ПЕРИКАРД

- •17.1. Специальные методы исследования

- •17.2. Обеспечение операций на сердце и крупных сосудах

- •17.3. Ранения сердца и перикарда

- •17.4. Врожденные пороки сердца

- •17.4.1. Врожденные аномалии расположения сердца и магистральных сосудов

- •17.4.1.1. Стеноз легочного ствола (изолированное сужение легочной артерии)

- •17.4.1.2. Врожденный стеноз устья аорты

- •17.4.1.3. Открытый артериальный проток

- •17.4.1.4. Дефект межпредсердной перегородки

- •17.4.1.5. Дефект межжелудочковой перегородки

- •17.4.1.6. Тетрада Фалло

- •17.5. Приобретенные пороки сердца

- •17.5.1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)

- •17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность)

- •17.5.3. Аортальные пороки сердца

- •17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца

- •17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •17.8. Постинфарктная аневризма сердца

- •17.9. Перикардиты

- •17.9.1. Острые перикардиты

- •17.9.2. Выпотные перикардиты

- •17.9.3. Хронические перикардиты

- •17.10. Нарушения ритма

- •17.10.1. Брадикардии

- •17.10.2. Тахикардии

- •Глава 18. АОРТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АРТЕРИИ

- •18.1. Методы исследования

- •18.2. Общие принципы лечения заболеваний артерий

- •18.3. Врожденные пороки

- •18.4. Патологическая извитость артерий (кинкинг)

- •18.5. Гемангиомы

- •18.6. Травмы артерий

- •18.7. Облитерирующие заболевания

- •18.7.1. Облитерирующий атеросклероз

- •18.7.2. Неспецифический аортоартериит

- •18.7.3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера—Бюргера)

- •18.7.4. Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты

- •18.7.5. Облитерирующие заболевания висцеральных ветвей аорты

- •18.7.6. Заболевания почечных артерий. Вазоренальная гипертензия

- •18.7.7. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей

- •18.8. Аневризмы аорты и периферических артерий

- •18.8.1. Аневризмы аорты

- •18.8.2. Аневризмы периферических артерий

- •18.8.3. Артериовенозная аневризма

- •18.9. Тромбозы и эмболии

- •18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов

- •18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров

- •18.10.1. Диабетическая ангиопатия

- •18.10.2. Болезнь Рейно

- •18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха)

- •Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •19.1. Методы исследования

- •19.2. Врожденные венозные дисплазии

- •19.3. Повреждения магистральных вен конечностей

- •19.4. Хроническая венозная недостаточность

- •19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей

- •19.4.2. Посттромбофлебитический синдром

- •19.4.3. Трофические язвы венозной этиологии

- •19.5. Острый тромбофлебит поверхностных вен

- •19.6. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей

- •19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены

- •19.8. Эмболия легочной артерии

- •Глава 20 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •20.1. Заболевания лимфатических сосудов

- •20.1.1. Лимфедема

- •20.1.2. Лимфангиомы

- •Глава 21. ТОНКАЯ КИШКА

- •21.1. Аномалии и пороки развития

- •21.2. Травмы тонкой кишки

- •21.3. Заболевания тонкой кишки

- •21.3.1. Дивертикулы тонкой кишки

- •21.3.2. Ишемия кишечника

- •21.3.3. Болезнь Крона

- •21.4. Опухоли тонкой кишки

- •21.5. Кишечные свищи

- •21.6. Синдром "короткой кишки"

- •Глава 22. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК

- •22.1. Острый аппендицит

- •22.1.1. Типичные формы острого аппендицита

- •22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита

- •22.1.3. Острый аппендицит у беременных

- •22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных

- •22.1.5. Осложнения острого аппендицита

- •22.1.6. Дифференциальная диагностика

- •22.2. Хронический аппендицит

- •22.3. Опухоли червеобразного отростка

- •Глава 23. ОБОДОЧНАЯ КИШКА

- •23.1. Аномалии и пороки развития

- •23.1.1. Болезнь Гиршпрунга (аганглионарный мегаколон)

- •23.1.2. Идиопатический мегаколон

- •23.2. Воспалительные заболевания ободочной кишки

- •23.2.1. Неспецифический язвенный колит

- •23.3. Дивертикулы и дивертикулез

- •23.4. Доброкачественные опухоли

- •23.4.1. Полипы и пол и поз

- •23.5. Злокачественные опухоли

- •23.5.1. Рак ободочной кишки

- •Глава 24 ПРЯМАЯ КИШКА

- •24.1. Методы исследования

- •24.2. Врожденные аномалии

- •24.3. Травмы прямой кишки

- •24.4. Заболевания прямой кишки

- •24.4.1. Геморрой

- •24.4.2. Трещина заднего прохода

- •24.4.3. Парапроктит и свищи прямой кишки

- •24.4.4. Выпадение прямой кишки

- •24.5. Рак прямой кишки

- •Глава 25 НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

- •25.1. Острая непроходимость

- •25.1.1. Обтурационная непроходимость

- •25.1.2. Странгуляционная непроходимость

- •25.1.3. Динамическая непроходимость

- •Глава 26. БРЮШИНА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО

- •26.1. Брюшина

- •26.1.1. Перитонит

- •26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости и малого таза

- •26.1.1.2. Туберкулезный перитонит

- •26.1.1.3. Генитальный перитонит

- •26.1.2. Опухоли брюшины

- •26.2. Забрюшинное пространство

- •26.2.1. Повреждение тканей забрюшинного пространства

- •26.2.2. Гнойные заболевания тканей забрюшинного пространства

- •26.2.3. Опухоли забрюшинного пространства

- •26.2.4. Фиброз забрюшинной клетчатки

- •Глава 27 НАДПОЧЕЧНИКИ

- •27.1. Гормонально-активные опухоли надпочечников

- •27.1.1. Альдостерома

- •27.1.2. Кортикостерома

- •27.1.3. Андростерома

- •27.1.4. Кортикоэстрома

- •27.1.5. Феохромоцитома

- •27.2. Гормонально-неактивные опухоли

- •Глава 28 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

- •28.1. Источники донорских органов

- •28.2. Иммунологические основы пересадки органов

- •28.3. Реакция отторжения пересаженного органа

- •28.4. Иммунодепрессия

- •28.5. Трансплантация почек

- •28.6. Трансплантация поджелудочной железы

- •28.7. Трансплантация сердца

- •28.8. Пересадка сердце—легкие

- •28.9. Трансплантация печени

- •28.10. Трансплантация легких

- •28.11. Трансплантация тонкой кишки

- •28.12. Врачебный долг и трансплантология

- •Глава 29. ОЖИРЕНИЕ

остаточный объем легких — более 50% от нормы. Газы крови: р02 — более 65 мм рт. ст., рС02 — менее 45 мм рт. ст. Указанные методы изучения функции легких позволяют судить о вентиляционной, перфузионной и газотранспортной функций. Наряду с ними необходимо учитывать данные клинического наблюдения, которые также дают представление о степени дыхательной недостаточности.

6.2. Грудная стенка

6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки

Аномальное развитие хрящей ребер и грудины является причиной различных деформаций грудной клетки. У большинства детей они заметны при рождении, в некоторых случаях становятся видимыми в позднем детском возрасте. Дефект соединения правого и левого зачатков грудины в процессе эмбрионального развития приводит к образованию расщелины грудины в верхнем или нижнем ее отделе. Наблюдаемая иногда расщелина всей грудины сочетается с протрузией перикарда или всего сердца (ectopia cordis), с тяжелыми врожденными пороками сердца.

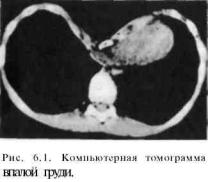

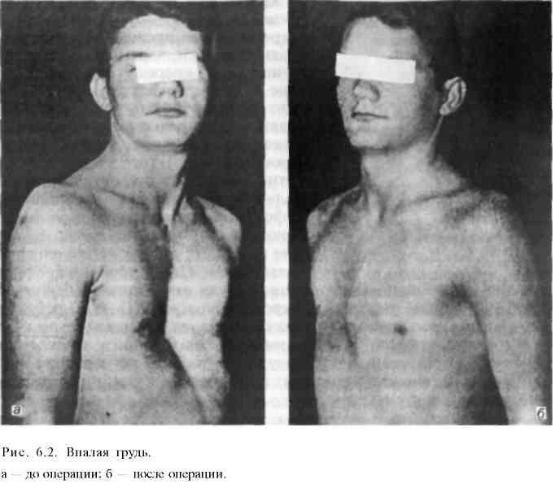

Воронкообразная деформация грудной клетки (впалая грудь — pectus exca-vatum) — западение грудины, хрящей и передних отделов ребер — является наиболее частым пороком развития грудины. Причину деформации связывают с генетически обусловленной дисплазией хрящей и соединительнотканных структур грудной клетки. Это предположение основано на наличии похожих врожденных изменений у родственников, а также множественных пороков развития у пациента. Дисплазия хрящей и соединительной ткани обусловлена нарушением метаболических, в том числе ферментативных, процессов в хрящах и соединительной ткани (искажение образования мукополисахаридов, нарушение обмена гексоамидазы, глкжуронидазы и карбоксипепти-дазы). В связи с этим грудина западает, объем грудной полости уменьшается. При резко выраженной деформации грудной клетки возникают смещение и ротация сердца, искривление позвоночника, нарушение функций сердца и легких. Для определения степени деформации по рентгенограммам в боковой проекции или по компьютерным томограммам (рис. 6.1) определяют наименьшее (а—б) и наибольшее (в—г) расстояние между задней поверхностью грудины и передней поверхностью тел позвонков. Отношение, полученное при делении наименьшего расстояния на наибольшее (а—б)/(в—г), служит критерием для определения степени деформации. Величина 0,7 и более характеризует I степень, 0,7—0,5

— II, менее 0,5 — III степень.

Клиническая картина. У детей младшего возраста западение грудины и ребер мало заметно. Оно увеличивается при вдохе (парадокс вдоха). Со временем, в процессе роста ребенка, западение грудины увеличивается, края реберных дуг более заметно выступают вперед. В связи с нарушением функции легких и сердца больные дети более склонны к простудным заболеваниям.

У детей школьного возраста западение грудины становится фиксированным, увеличивается глубина воронки до 7—8 см, более заметным становится искривление позвоночника (грудной кифоз, сколиоз). Дыхательные экскурсии грудной клетки уменьшаются в 3—4 раза по сравнению с нормой (4—7 см). В связи с этим появляются выраженные нарушения функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

110

Лечение. Консервативные методы лечения (ЛФК, массаж и др.) неэффективны. Оперативное лечение имеет целью исправление косметического дефекта, улучшение функции легких и сердечно-сосудистой системы (рис. 6.1). Незначительные деформации, не сопровождающиеся заметным нарушением кардиореспираторной функции, можно оставить для наблюдения без операции. При средней и тяжелой формах воронкообразной деформации груди показано оперативное лечение. Оптимальным для операции является 6 —7-летний возраст ребенка. Существует много способов оперативного лечения, однако каждый из них приводит к желаемому успеху у 40—50%. Радикальное вмешательство направлено на увеличение объема грудной полости. С этой целью после мобилизации грудино-реберного комплекса позади грудины устанавливают специальную пластинку (распорку) из нержавеющей стали и фиксируют ее к IV или V ребру с каждый стороны. Распорка может быть удалена через 6 мес или позднее.

В последние годы за грудину имплантируют магнитную пластинку. Снаружи на специальном корсете устанавливают второй магнит, который в течение определенного времени подтягивает расположенную загрудинно магнитную пластинку кпереди и тем самым постепенно исправляет деформацию.

111

Килевидная грудь ("куриная грудь" — pectus carinatum) — сравнительно редко встречающаяся врожденная деформация грудной клетки, характеризующаяся выпячиванием вперед грудины и ребер (рис. 6.3). Встречается у детей 3—5-летнего возраста. Этот вид деформации сравнительно редко сопровождается нарушением функции легких и сердца. Происхождение этого вида порока развития связывают с генетическими аномалиями, отрицательно влияющими на дифференцировку тканей в период эм брионального развитие плода. В результате возникает дисплазия тканей грудной клетки и

аномалия строения диафрагмы. У пациентов с килевидной деформацией груди отсутствует передняя часть диафрагмы, а боковые участки, прикрепляющиеся к VII—VIII ребрам, гипертрофированы. Это приводит к втяжению боковых отделов груди и выпячиванию грудины кпереди, уменьшению объема грудной клетки. Изменения с возрастом прогрессируют. В результате постепенно нарастает сдавление внутренних органов, что приводит к нарушению функции легких и сердечно-сосудистой системы.

Рис. 6.3. "Куриная грудь".

6.2.2. Повреждения грудной клетки

Повреждения грудной клетки и органов, находящихся в ней, разделяют на закрытые и открытые (открытые подробно рассматриваются в курсе военно-полевой хирургии).

Кзакрытым относятся повреждения костного каркаса грудной клетки и расположенных

внем органов без повреждения кожи. В мирное время они встречаются значительно чаще открытых. Основная причина этого вида травмы — дорожно-транспортные происшествия, а также природные и производственные катастрофы.

Закрытую травму можно подразделить на две группы, определяющие тяжесть травмы: а) без повреждения внутренних органов; б) с повреждением внутренних органов (легкие, бронхи, крупные сосуды, сердце). Другим критерием тяжести является разделение на травму с повреждением и без повреждения костей грудной клетки. И в том и в другом случае травма может быть изолированной, а также может сопровождаться повреждением внутренних органов.

Чаще всего при закрытой травме груди травмируются легкие (60,0%), ребра (45,4%), сердце (7,7%), позвоночник (4,8%), значительно реже — диафрагма, крупные сосуды и крупные бронхи.

Плевра, межреберные сосуды, легкие, бронхи и сосуды легких повреждаются преимущественно острыми концами сломанных ребер, а также резким сдавлением грудной клетки, вызывающим повышение давления в легких, бронхах, сосудах. В результате местами возникает разрыв легочной ткани, бронхов, сосудов, сердца, кровотечение в плевральную полость (гемоторакс), скопление воздуха в плевральной полости (пневмоторакс, клапанный пневмоторакс, пневмогемоторакс). Воздух из поврежденной легочной ткани и бронхов часто накапливается в клетчатке средостения (эмфизема средостения), распространяется на шею и подкожную клетчатку груди (подкожная эмфизема). Ее легко распознать по изменению контуров шеи, лица, передней грудной стенки и по характерной крепитации при надавливании пальцами или стетоскопом на кожу соответствующей области.

Скопление слизи и крови в бронхах вследствие подавления кашлевого рефлекса из-за болей приводит к частичной или полной обтурации их, развитию ателектаза долей легкого. Ателектаз, сдавление легочной ткани вследствие гемоторакса, пневмоторакса (особенно

112

клапанного), способствует увеличению степени гипоксии и дыхательной недостаточности. В сочетании с кровопотерей эти изменения вызывают шок, на фоне которого развивается картина шокового легкого. Состояние больного становится критическим, требующим немедленных мероприятий для восстановления функций нарушенных органов.

Сдавление грудной клетки тяжелыми предметами приводит к резкому уменьшению объема ее, сдавлению легких и спазму голосовой щели. Это вызывает резкое повышение давления в легких и в сосудах верхней полой вены. В результате внезапного запредельного повышения давления в легких происходят многочисленные разрывы альвеол и мелкие кровоизлияния. Острое повышение давления в ветвях верхней полой вены, не имеющей клапанов, передается на периферические мелкие вены, что и приводит к разрыву мелких кожных венозных капилляров в верхней части туловища с образованием множественных петехиальных кровоизлияний. Кожа, склеры, язык, слизистые оболочки ротовой полости приобретают в результате этого фиолетовую окраску, за исключением участков кожи, к которым плотно прилегала одежда и оказывала в известной мере препятствие для кровоизлияний. На этих участках кожа сохраняет нормальную окраску. Закрытые повреждения груди этого типа называют т р а в м а т и ч е с к о й а с ф и к -сией.

Ушиб мягких тканей часто сочетается с переломом ребер. На месте ушиба груди возникает гематома. При обширной травме груди ребера ломаются в двух местах — в передней и задней части, возникают так называемые окон-чатые переломы. Часть грудной клетки в зоне расположения "окончатого перелома" западает на вдохе и выбухает при выдохе (парадоксальное дыхание).

Клиника и диагностика. Как при любой тяжелой механической травме, больные прежде всего жалуются на сильные боли на поврежденной стороне груди, усиливающиеся при движениях, кашле, глубоком дыхании. При повреждении легочной ткани наблюдаются одышка, частый кашель и кровохарканье. При массивной кровопотере в плевральную полость наблюдаются характерные симптомы: учащение пульса, снижение артериального давления, бледность кожных покровов, сосудистая и дыхательная недостаточность, шок.

В области повреждения мягких тканей груди и перелома ребер часто видна гематома. При пальпации этой области отмечается резкая болезненность, особенно выраженная при переломе ребер. Иногда ощущается крепитация костных отломков. При повреждении легочной ткани можно определить подкожную эмфизему по характерной крепитации воздуха, скопившегося в мягких ткнях грудной клетки.

При тяжелых множественных повреждениях каркаса грудной клетки, легких и сосудов отчетливо определяются признаки кровопотери, дыхательной и сосудистой недостаточности, пневмо- и гемоторакса. Клиническая симптоматика их будет приведена ниже.

Травматическую асфиксию легко распознать по характерной синюшной окраске верхней части туловища, петехиальным кровоизлияниям на коже, одышке. Иногда наблюдается временная потеря зрения и слуха в связи с кровоизлияниями в эти органы.

При небольших надрывах бронхов или трахеи состояние больных некоторое время может оставаться удовлетворительным, а первые симптомы появляются довольно поздно вследствие образования рубца, вызывающего стеноз поврежденного бронха. Диагноз ставят на основании данных бронхоскопии, при которой обнаруживают разрыв стенки трахеи.

Лечение. При любом повреждении грудной клетки первейшая задача врача — устранить боль. Вслед за этим предпринимают мероприятия в зависимости от характера повреждения.

При переломе ребер без повреждения внутренних органов и ушибе мягких тканей достаточно ограничиться обезболиванием и предоставлением покоя.

При повреждении внутренних органов, сопровождающихся гемотораксом и пневмотораксом, наблюдается резко выраженная одышка, дыхательная и сердечнососудистая недостаточность (шок). В этих случаях необходимо применить все средства

113