- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1 СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ

- •Глава 2 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ

- •2.1. Видеоэндоскопическая хирургия

- •2.1.1. Видеолапароскопическая хирургия

- •2.1.2. Торакоскопическая хирургия

- •2.2. Интервенционная радиология

- •Глава 3. ШЕЯ

- •3.1. Пороки развития

- •3.2. Повреждения органов шеи

- •3.3. Абсцессы и флегмоны

- •3.4. Лимфаденит (специфический и неспецифический)

- •3.5. Опухоли шеи

- •Глава 4. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА.ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •4.1. Методы исследования

- •4.2. Заболевания щитовидной железы

- •4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь)

- •4.2.2. Токсическая аденома (болезнь Пламмера)

- •4.2.3. Многоузловой токсический зоб

- •4.2.4. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания)

- •4.2.5. Спорадический зоб (простой нетоксический зоб)

- •4.2.6. Аберрантный зоб

- •4.2.7. Тиреоидиты

- •4.2.8. Гипотиреоз

- •4.3. Опухоли щитовидной железы

- •4.3.1. Доброкачественные опухоли (фолликулярные аденомы)

- •4.3.2. Злокачественные опухоли.

- •4.4. Паращитовидные железы

- •4.4.1. Заболевания паращитовидных желез

- •4.4.1.1. Гиперпаратиреоз

- •4.4.1.2. Гипопаратиреоз

- •4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез

- •Глава 5. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •5.1. Методы исследования

- •5.2. Пороки развития

- •5.3. Повреждения молочных желез

- •5.4. Воспалительные заболевания

- •5.4.1 Неспецифические воспалительные заболевания

- •5.4.2. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •5.5. Дисгормональные дисплазии молочных желез

- •5.5.1 Мастопатия

- •5.5.2. Выделения из сосков

- •5.5.3. Галактоцеле

- •5.5.4. Гинекомастия

- •5.6. Опухоли молочной железы

- •5.6.1. Доброкачественные опухоли

- •5.6.2. Злокачественные опухоли

- •5.6.2.2. Рак молочной железы in situ

- •5.6.2.3. Рак молочной железы у мужчин

- •5.6.2.4. Саркома молочной железы

- •Глава 6 ГРУДНАЯ КЛЕТКА, ТРАХЕЯ, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА

- •6.1. Методы исследования

- •6.2. Грудная стенка

- •6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки

- •6.2.2. Повреждения грудной клетки

- •6.2.3. Воспалительные заболевания

- •6.2.4. Специфические хронические воспалительные заболевания грудной стенки

- •6.2.5. Опухоли грудной стенки

- •6.3. Трахея

- •6.3.1 Пороки развития

- •6.3.2. Травматические повреждения

- •6.3.3. Воспалительные заболевания

- •6.3.4. Стенозы трахеи

- •6.3.5. Пищеводно-трахеальные свищи

- •6.3.6. Опухоли трахеи

- •6.4. Легкие. Бронхи

- •6.4.1. Пороки развития бронхиального дерева и легочной паренхимы

- •6.4.2. Пороки развития сосудов легких

- •6.4.3. Воспалительные заболевания

- •6.4.3.1. Абсцесс легкого

- •6.4.3.2. Гангрена легкого

- •6.4.3.3. Хронический абсцесс легкого

- •6.4.4. Специфические воспалительные заболевания

- •6.4.4.1. Туберкулез легких

- •6.4.4.2. Сифилис легких

- •6.4.4.3. Грибковые заболевания легких (микозы)

- •6.4.4.4. Актиномикоз легких

- •6.4.5. Бронхоэктатическая болезнь

- •6.4.6. Кисты легких

- •6.4.7. Эхинококкоз легких

- •6.4.8. Опухоли легких

- •6.4.8.1. Доброкачественные опухоли

- •6.4.8.2. Злокачественные опухоли

- •6.4.8.2.1. Рак легких

- •6.5. Плевра

- •6.5.1 Травматические повреждения

- •6.5.1.1. Пневмоторакс

- •6.5.2. Воспалительные заболевания плевры

- •6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит

- •6.5.2.2. Острая эмпиема плевры

- •6.5.2.3. Хроническая эмпиема

- •6.5.3. Опухоли плевры

- •6.5.3.1. Первичные опухоли плевры

- •6.5.3.2. Вторичные метастатические опухоли

- •Глава 7. ПИЩЕВОД

- •7.1. Методы исследования

- •7.2. Врожденные аномалии развития

- •7.3. Повреждения пищевода

- •7.4. Инородные тела пищевода

- •7.5. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода

- •7.6. Нарушения моторики пищевода

- •7.6.1. Ахалазия кардии (кардиоспазм)

- •7.6.2. Халазия (недостаточность) кардии

- •7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит)

- •7.8. Дивертикулы пищевода

- •7.9. Опухоли пищевода

- •7.9.1. Доброкачественные опухоли и кисты

- •7.9.2. Злокачественные опухоли

- •7.9.2.2. Саркома

- •Глава 8 ДИАФРАГМА

- •8.1. Методы исследования

- •8.2. Повреждения диафрагмы

- •8.3. Диафрагмальные грыжи

- •8.4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

- •8.5. Релаксация диафрагмы

- •Глава 9. ЖИВОТ

- •9.1. Методы исследования

- •9.2. Острый живот

- •9.3. Травмы живота

- •9.4. Заболевания брюшной стенки

- •9.5. Опухоли брюшной стенки

- •Глава 10 ГРЫЖИ ЖИВОТА

- •10.1. Наружные грыжи живота

- •10.1.1. Паховые грыжи

- •10.1.2. Бедренные грыжи

- •10.1.3. Эмбриональные грыжи

- •10.1.4. Пупочные грыжи

- •10.1.5. Грыжи белой линии живота

- •10.1.6. Травматические и послеоперационные грыжи

- •10.1.7. Редкие виды грыж живота

- •10.1.8. Осложнения наружных грыж живота

- •10.2. Внутренние грыжи живота

- •Глава 11. ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

- •11.1. Методы исследования

- •11.2. Пороки развития

- •11.3. Инородные тела желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.4. Химические ожоги и рубцовые стриктуры желудка

- •11.5. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6.1. Осложнения язвенной болезни

- •11.6.1.1. Желудочно-кишечные кровотечения

- •11.6.1.2. Перфорация язвы

- •11.6.1.3. Пилородуоденальный стеноз

- •11.6.1.4. Пенетрация язвы

- •11.7. Острые язвы

- •11.8. Патологические синдромы после операций на желудке

- •11.9. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.9.1. Доброкачественные опухоли желудка

- •11.9.2. Злокачественные опухоли желудка

- •11.9.2.1. Рак желудка

- •11.9.2.2. Саркома желудка

- •11.9.2.3. Лимфома желудка

- •11.9.3. Опухоли двенадцатиперстной кишки

- •Глава 12. ПЕЧЕНЬ

- •12.1. Специальные методы исследования

- •12.2. Пороки развития

- •12.3. Травмы печени

- •12.4. Абсцессы печени

- •12.4.1. Бактериальные абсцессы

- •12.4.2. Паразитарные абсцессы

- •12.5. Паразитарные заболевания печени

- •12.5.1. Эхинококкоз

- •12.5.2. Альвеококкоз

- •12.5.3. Описторхоз

- •12.6. Непаразитарные кисты печени

- •12.7. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •12.8. Опухоли печени

- •12.8.1. Доброкачественные опухоли

- •12.8.2. Злокачественные опухоли

- •12.9. Синдром портальной гипертензии

- •12.10. Печеночная недостаточность

- •Глава 13. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

- •13.1. Специальные методы исследования

- •13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков

- •13.3. Повреждения желчных путей

- •13.4. Желчнокаменная болезнь

- •13.4.1. Хронический калькулезный холецистит

- •13.4.2. Острый холецистит

- •13.5. Бескаменный холецистит

- •13.6. Постхолецистэктомический синдром

- •13.7. Опухоли желчного пузыря и желчных протоков

- •13.8. Желтуха

- •Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- •14.1. Аномалии и пороки развития

- •14.2. Повреждения поджелудочной железы

- •14.3. Острый панкреатит

- •14.4. Хронический панкреатит

- •14.5. Кисты и свищи поджелудочной железы

- •14.6. Опухоли поджелудочной железы

- •14.6.1. Доброкачественные опухоли

- •14.6.2. Злокачественные опухоли

- •14.6.2.1. Рак поджелудочной железы

- •14.6.3. Нейроэндокринные опухоли

- •Глава 15. СЕЛЕЗЕНКА

- •15.1. Пороки развития

- •15.2. Повреждения селезенки

- •15.3. Заболевания селезенки

- •15.4. Гиперспленизм

- •Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ

- •16.1. Повреждения средостения

- •16.2. Воспалительные заболевания

- •16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит

- •16.2.2. Послеоперационный медиастинит

- •16.2.3. Склерозирующий (хронический) медиастинит

- •16.3. Синдром верхней полой вены

- •16.4. Опухоли и кисты средостения

- •16.4.1. Неврогенные опухоли

- •16.4.2. Тимомы

- •16.4.3. Дизэмбриогенетические опухоли

- •16.4.4. Мезенхимальные опухоли

- •16.4.5. Лимфоидные опухоли

- •16.4.6. Кисты средостения

- •Глава 17 СЕРДЦЕ. ПЕРИКАРД

- •17.1. Специальные методы исследования

- •17.2. Обеспечение операций на сердце и крупных сосудах

- •17.3. Ранения сердца и перикарда

- •17.4. Врожденные пороки сердца

- •17.4.1. Врожденные аномалии расположения сердца и магистральных сосудов

- •17.4.1.1. Стеноз легочного ствола (изолированное сужение легочной артерии)

- •17.4.1.2. Врожденный стеноз устья аорты

- •17.4.1.3. Открытый артериальный проток

- •17.4.1.4. Дефект межпредсердной перегородки

- •17.4.1.5. Дефект межжелудочковой перегородки

- •17.4.1.6. Тетрада Фалло

- •17.5. Приобретенные пороки сердца

- •17.5.1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)

- •17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность)

- •17.5.3. Аортальные пороки сердца

- •17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца

- •17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •17.8. Постинфарктная аневризма сердца

- •17.9. Перикардиты

- •17.9.1. Острые перикардиты

- •17.9.2. Выпотные перикардиты

- •17.9.3. Хронические перикардиты

- •17.10. Нарушения ритма

- •17.10.1. Брадикардии

- •17.10.2. Тахикардии

- •Глава 18. АОРТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АРТЕРИИ

- •18.1. Методы исследования

- •18.2. Общие принципы лечения заболеваний артерий

- •18.3. Врожденные пороки

- •18.4. Патологическая извитость артерий (кинкинг)

- •18.5. Гемангиомы

- •18.6. Травмы артерий

- •18.7. Облитерирующие заболевания

- •18.7.1. Облитерирующий атеросклероз

- •18.7.2. Неспецифический аортоартериит

- •18.7.3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера—Бюргера)

- •18.7.4. Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты

- •18.7.5. Облитерирующие заболевания висцеральных ветвей аорты

- •18.7.6. Заболевания почечных артерий. Вазоренальная гипертензия

- •18.7.7. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей

- •18.8. Аневризмы аорты и периферических артерий

- •18.8.1. Аневризмы аорты

- •18.8.2. Аневризмы периферических артерий

- •18.8.3. Артериовенозная аневризма

- •18.9. Тромбозы и эмболии

- •18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов

- •18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров

- •18.10.1. Диабетическая ангиопатия

- •18.10.2. Болезнь Рейно

- •18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха)

- •Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •19.1. Методы исследования

- •19.2. Врожденные венозные дисплазии

- •19.3. Повреждения магистральных вен конечностей

- •19.4. Хроническая венозная недостаточность

- •19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей

- •19.4.2. Посттромбофлебитический синдром

- •19.4.3. Трофические язвы венозной этиологии

- •19.5. Острый тромбофлебит поверхностных вен

- •19.6. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей

- •19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены

- •19.8. Эмболия легочной артерии

- •Глава 20 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •20.1. Заболевания лимфатических сосудов

- •20.1.1. Лимфедема

- •20.1.2. Лимфангиомы

- •Глава 21. ТОНКАЯ КИШКА

- •21.1. Аномалии и пороки развития

- •21.2. Травмы тонкой кишки

- •21.3. Заболевания тонкой кишки

- •21.3.1. Дивертикулы тонкой кишки

- •21.3.2. Ишемия кишечника

- •21.3.3. Болезнь Крона

- •21.4. Опухоли тонкой кишки

- •21.5. Кишечные свищи

- •21.6. Синдром "короткой кишки"

- •Глава 22. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК

- •22.1. Острый аппендицит

- •22.1.1. Типичные формы острого аппендицита

- •22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита

- •22.1.3. Острый аппендицит у беременных

- •22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных

- •22.1.5. Осложнения острого аппендицита

- •22.1.6. Дифференциальная диагностика

- •22.2. Хронический аппендицит

- •22.3. Опухоли червеобразного отростка

- •Глава 23. ОБОДОЧНАЯ КИШКА

- •23.1. Аномалии и пороки развития

- •23.1.1. Болезнь Гиршпрунга (аганглионарный мегаколон)

- •23.1.2. Идиопатический мегаколон

- •23.2. Воспалительные заболевания ободочной кишки

- •23.2.1. Неспецифический язвенный колит

- •23.3. Дивертикулы и дивертикулез

- •23.4. Доброкачественные опухоли

- •23.4.1. Полипы и пол и поз

- •23.5. Злокачественные опухоли

- •23.5.1. Рак ободочной кишки

- •Глава 24 ПРЯМАЯ КИШКА

- •24.1. Методы исследования

- •24.2. Врожденные аномалии

- •24.3. Травмы прямой кишки

- •24.4. Заболевания прямой кишки

- •24.4.1. Геморрой

- •24.4.2. Трещина заднего прохода

- •24.4.3. Парапроктит и свищи прямой кишки

- •24.4.4. Выпадение прямой кишки

- •24.5. Рак прямой кишки

- •Глава 25 НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

- •25.1. Острая непроходимость

- •25.1.1. Обтурационная непроходимость

- •25.1.2. Странгуляционная непроходимость

- •25.1.3. Динамическая непроходимость

- •Глава 26. БРЮШИНА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО

- •26.1. Брюшина

- •26.1.1. Перитонит

- •26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости и малого таза

- •26.1.1.2. Туберкулезный перитонит

- •26.1.1.3. Генитальный перитонит

- •26.1.2. Опухоли брюшины

- •26.2. Забрюшинное пространство

- •26.2.1. Повреждение тканей забрюшинного пространства

- •26.2.2. Гнойные заболевания тканей забрюшинного пространства

- •26.2.3. Опухоли забрюшинного пространства

- •26.2.4. Фиброз забрюшинной клетчатки

- •Глава 27 НАДПОЧЕЧНИКИ

- •27.1. Гормонально-активные опухоли надпочечников

- •27.1.1. Альдостерома

- •27.1.2. Кортикостерома

- •27.1.3. Андростерома

- •27.1.4. Кортикоэстрома

- •27.1.5. Феохромоцитома

- •27.2. Гормонально-неактивные опухоли

- •Глава 28 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

- •28.1. Источники донорских органов

- •28.2. Иммунологические основы пересадки органов

- •28.3. Реакция отторжения пересаженного органа

- •28.4. Иммунодепрессия

- •28.5. Трансплантация почек

- •28.6. Трансплантация поджелудочной железы

- •28.7. Трансплантация сердца

- •28.8. Пересадка сердце—легкие

- •28.9. Трансплантация печени

- •28.10. Трансплантация легких

- •28.11. Трансплантация тонкой кишки

- •28.12. Врачебный долг и трансплантология

- •Глава 29. ОЖИРЕНИЕ

в кровь реципиента чужеродных белков стимулируется тот же механизм защиты против антигенной агрессии, который организм использует от агрессии эндотоксинов микроорганизмов. Гиперстимуляция макрофагов и других цитокин продуцирующих клеток, как упоминалось выше, может быть опасной. Эффективность метода в рандомизированном сравнительном исследовании не доказана. Вместе с тем жизнь пациента подвергается дополнительному риску заражения вирусами животных, избыточной стимуляции иммунной системы антигенами и белками животных.

Для устранения дыхательной недостаточности широко применяют искусственную вентиляцию легких.

При острой почечной недостаточности осуществляют гемодиализ — для выведения азотистых шлаков и гемофильтрацию — для удаления избытка воды. Изменяя содержание электролитов в диализирующей жидкости, можно во время диализа удалить избыток калия из плазмы. Эти способы помогают эффективно лечить полиорганную недостаточность.

Прогноз зависит от характера основного заболевания, вызвавшего перитонит, своевременности оперативного пособия, адекватности интенсивной терапии и проводимого лечения. Летальность при распространенном гнойном перитоните составляет в среднем 20 —30%. При полиорганной недостаточности и перитонеальном сепсисе в случае несвоевременного и неполноценного лечения летальность может достигать 60—90%. Несмотря на усовершенствование методов лечения, перитонеальный сепсис все еще остается трудноразрешимой проблемой.

26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости и малого таза

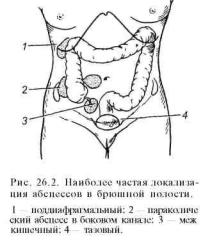

Абсцессы при перитоните возникают в типичных местах, где имеются благоприятные условия для задержки экссудата и отграничения его рыхлыми спайками. Наиболее часто они локализуются в субдиафрагмальном, под-печеночном пространствах, между петлями кишечника, в боковых каналах, в подвздошной ямке, в дугласовом пространстве малого таза. Абсцесс может сформироваться вблизи воспаленного органа (червеобразный отросток, желчный пузырь и др.). Раннее отграничение воспаления предупреждает развитие диффузного перитонита (рис. 26.2).

Клиническая картина и диагностика. Клинические проявления абсцессоввесьма разнообразны: от легкого, почти бессимптомного течения до тяжелого, характерного для синдрома системной реакции на воспаление, сепсиса и полиорганной недостаточности. Одним из тяжелых осложнений является прорыв гноя в свободную брюшную полость. Симптомы зависят от локализации гнойников.

Поддиафрагмальные и подпеченочные абсцессы могут образоваться в процессе лечения распространенного перитонита вследствие осумкования экссудата под диафрагмой, в малом тазу, т. е. в местах, где происходит наиболее интенсивное всасывание экссудата. Нередко они являются осложнением различных операций на органах брюшной полости или острых хирургических заболеваний

органов живота. Клиническая картина и диагностика. Больных беспокоят боли в правом или левом подреберье, усиливающиеся при глубоком вдохе. В ряде случаев они иррадиируют в спину, лопатку, плечо (раздражение окончаний диафрагмального нерва). Температура тела повышена до фебрильных цифр, имеет интермиттирующий характер. Пульс учащен. Лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и повышение СОЭ. Иногда абсцесс проявляется лишь повышением температуры тела. В тяжелых случаях наблюдается симптоматика, характерная для синдрома системной реакции на воспаление, сепсиса, полиорганной недостаточности. При бессимптомном течении осмотр больного не дает

существенной информации. Заподозрить абсцесс при отсутствии других заболеваний можно при наличии субфебрильной температуры, ускоренной СОЭ, лейкоцитоза, небольшой болезненности при надавливании в межреберьях, поколачивании по правой реберной дуге. При тяжелом течении болезни имеются жалобы на постоянные боли в правом подреберье, боли при пальпации в правом или левом подреберье, в межреберных промежутках (соответственно локализации абсцесса). Иногда в этих областях можно определить некоторую пас-тозность кожи. Симптомы раздражения брюшины определяются нечасто. В общем анализе крови выявляют лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы крови влево, увеличение СОЭ, т. е. признаки, характерные для гнойной интоксикации.

Рентгенологическое исследование позволяет выявить высокое стояние купола диафрагмы на стороне поражения, ограничение ее подвижности, "сочувственный" выпот в плевральной полости. Прямым рентгенологическим симптомом поддиафрагмального абсцесса является наличие уровня жидкости с газовым пузырем над ним. Наиболее ценную для диагноза информацию дают ультразвуковое исследование и компьютерная томография.

Лечение. Показано дренирование абсцесса, для чего в настоящее время чаще используют малоинвазивные технологии. Под контролем ультразвукового исследования производят чрескожную пункцию абсцесса, аспирируют гной. В полость гнойника помещают специальный дренаж, через который можно многократно промывать гнойную полость и вводить антибактериальные препараты. Процедура малотравматична и гораздо легче переносится больными, чем открытое оперативное вмешательство. Если эту технологию применить невозможно, то полость абсцесса вскрывают и дренируют хирургическим способом. Применяют как чрезбрюшинный, так и внебрюшинный доступ по Мельникову. Последний метод предпочтительнее, так как позволяет избежать массивного бактериального обсеменения брюшной полости.

Рис. 26.3. Абсцесс прямокишечно-маточного углубления.

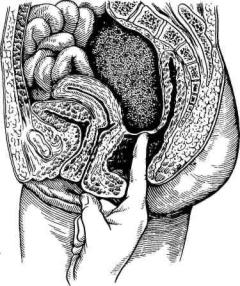

Абсцесс полости малого таза (дугласова пространства) сравнительно часто является осложнением местного перитонита при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости или следствием диффузного распространенного перитонита (рис. 26.3).

Клиническая картина и диагностика. Больные предъявляют жалобы на постоянные боли, тяжесть в нижней части живота, тенезмы, жидкий стул со слизью, частые позывы на мочеиспускание. Температура тела может быть повышенной. В тяжелых случаях, как при всяком тяжелом гнойном заболевании, развивается синдром системной реакции на воспаление. Температура тела повышается до 38—

39°С с суточным колебанием в 2 — 3° С. Возникает тахикардия, тахипноэ, лейкоцитоз свыше 12 000. При пальпации живота, как правило, не удается выявить защитного напряжения мышц передней брюшной стенки и перитонеальных симптомов. Лишь при распространении воспаления по брюшине в проксимальном направлении за пределы малого таза появляется мышечная защита. При пальцевом исследовании прямой кишки определяют нависание ее передней стенки, плотное образование (инфильтрат, нижний полюс абсцесса), болезненное при ощупывании. У женщин это плотное образование пальпируется при исследовании через влагалище. Отмечается резкая болезненность при надавливании на шейку матки и смещении ее в стороны. Наиболее точную информацию о наличии абсцесса дает УЗИ и компьютерная томография. Достоверные данные можно получить при пункции заднего свода влагалища или передней стенки прямой кишки у

мужчин в месте наибольшего размягчения инфильтрата.

Лечение. Основной метод лечения — дренирование абсцесса и адекватная антибиотикотерапия. Дренирование может быть произведено малоинвазив-ным способом под контролем УЗИ или хирургическим методом. Операцию выполняют под наркозом. Для доступа к абсцессу осуществляют насильственное расширение ануса. Через переднюю стенку прямой кишки, в месте наибольшего размягчения, абсцесс пунктируют и вскрывают по игле. Образовавшееся отверстие расширяют корнцангом, в полость абсцесса вводят дренажную трубку.

Для антибиотикотерапии используют препараты широкого спектра действия, чтобы подавить развитие анаэробной и аэробной микрофлоры.

Межкишечные абсцессы развиваются при распространенном перитоните, при острых хирургических и гинекологических заболеваниях органов брюшной полости.

Клиническая картина и диагностика. Больных беспокоят тупые боли в животе умеренной интенсивности, без четкой локализации, периодическое вздутие живота. По вечерам температура тела повышается до 38°С и выше. Живот остается мягким, признаков раздражения брюшины нет, и лишь при близкой локализации гнойника к передней брюшной стенке и при его больших размерах определяется защитное напряжение мышц передней брюшной стенки. В анализах крови выявляют умеренный лейкоцитоз, ускорение СОЭ. При больших размерах абсцесса на рентгеновских снимках выявляется очаг затемнения, иногда с уровнем жидкости и газа. Компьютерная томография и ультразвуковое исследование являются основными способами диагностики.

Лечение. Полость абсцесса пунктируют и дренируют под контролем ультразвукового исследования, компьютерной томографии или лапароскопии. При невозможности использования этого способа абсцесс вскрывают хирургическим путем через лапаротомный разрез.

26.1.1.2. Туберкулезный перитонит

В настоящее время эта форма перитонита встречается чаще, чем в 70— 80-е годы, в связи с ростом заболеваемости туберкулезом. Туберкулезные возбудители проникают в брюшную полость тремя путями: 1) трансмураль-но из пораженной туберкулезом кишки или из мезентериальных лимфатических узлов; 2) из фаллопиевых труб; 3) гематогенным путем из отдаленного туберкулезного очага. Большинство пациентов при рентгенологическом исследовании не имеют признаков туберкулеза легких или желудочно-кишечного тракта, однако на аутопсии у подавляющего большинства обнаруживаются очаги туберкулеза в разных органах.

Клиническая картина и диагностика. Выделяют экссудативную, казеозно-язвенную и фиброзную формы туберкулезного перитонита. При экссудативной форме наблюдаются нарастающий асцит, повышенная температура, боли в животе, слабость. Фиброзная и казеозно-язвенная формы проявляются теми же симптомами, но без асцита; и в том, и в другом случае на поверхности брюшины имеются туберкулезные бугорки. Скопившаяся в животе асцитическая жидкость представляет собой транссудат.

Наиболее часто наблюдается хронический туберкулезный перитонит, при фиброзной и казеозной форме которого может возникать частичная или полная непроходимость кишечника вследствие образования спаек, казеозного конгломерата, состоящего из сальника и петель кишки. Иногда формируются свищи. Картина распространенного перитонита наблюдается редко. В диагностике помогают данные анамнеза о перенесенном туберкулезе, выявление пораженного туберкулезом органа, положительная проба Манту. Наиболее точные сведения о туберкулезном характере поражения дает лапароскопия с прицельной биопсией и посевом полученного материала. Положительный результат посева бывает менее чем в 50% случаев. При исследовании жидкости из брюшной полости выявляется значительное число лимфоцитов и редко — туберкулезные бактерии.

Лечение. Обычно проводят консервативную терапию с учетом современных принципов лечения туберкулеза. При появлении симптомов острой непроходимости кишечника или распространенного перитонита показано хирургическое вмешательство.

26.1.1.3. Генитальный перитонит

Выделяют неспецифические и специфические перитониты. Неспецифический генитальный перитонит возникает при прорыве в брюшную полость гноя из воспалившихся маточных труб и яичников, гнойников параметрия, нагноившейся кисты яичника, при перекруте ее ножки. Генитальные перитониты развиваются также в послеродовом периоде и после внебольничных септических абортов за счет распространения инфекции из матки (метроэн-дометрит) лимфогенным или гематогенным путем. Еще одна возможная причина возникновения перитонита — попадание микрофлоры в брюшную полость при проникающих повреждениях матки (перфорация во время аборта).

Воспалительный процесс может захватывать только полость таза, вызывая пельвиоперитонит, но может распространяться и на большую часть поверхности брюшины

— возникает распространенный перитонит.

Пельвиоперитонит протекает относительно доброкачественно. Наблюдаемые в начале болезни тупые боли внизу живота, высокая температура тела под влиянием массивной антибактериальной терапии через некоторое время уменьшаются, экссудат рассасывается, наступает выздоровление. При прогрессировании пельвиоперитонита развивается распространенный перитонит, проявляющийся синдромом системной реакции на воспаление. При отграничении воспаления формируется абсцесс в малом тазу.

Клиника и диагностика. Имеются типичные боли в нижней части живота с обеих сторон. Температура тела обычно более высокая, чем при остром аппендиците. Отмечаются выделения из влагалища. При вагинальном исследовании заметны гнойные выделения из цервикального канала, резкая болезненность при смещении шейки матки вверх и в стороны, увеличенные и болезненные придатки матки. В отличие от острого аппендицита при пельвиоперитоните и абсцессе определяются боли при смещении шейки матки в обе стороны. Выделения из цервикального канала необходимо взять для бактериологического исследования. УЗИ и компьютерная томография дают наиболее ценную информацию для дифференциальной диагностики.

Лечение проводится в соответствии со стадией развития воспалительного процесса. Диффузный пельвиоперитонит лечат так же, как распространенный перитонит. При отграничении воспаления в малом тазу показано вскрытие абсцесса и его дренирование. Используют доступ через задний свод влагалища (задняя кольпотомия). В полость абсцесса вводят дренаж для аспирации содержимого и промывания. Абсцесс можно дренировать под контролем УЗИ. Параллельно с хирургическим лечением проводят массивную антибиотикотерапию препаратами широкого спектра действия, способными подавить развитие анаэробной и аэробной инфекции.

Специфический пельвиоперитонит чаще обусловлен гонококками или хла-мидиями. Первые симптомы появляются через неделю после инокуляции инфекции. Они проявляются уретритом, бартолинитом, выделениями из церви-кального канала и влагалища. Воспаление труб наступает позднее, преимущественно во время очередной менструации. В этот период инфекция быстро распространяется из цервикального канала на эндометрий и эндосальпинкс. Наиболее ярко инфекция проявляется в фаллопиевых трубах, откуда она распространяется на брюшину малого таза. Примерно у 15% больных гонореей развивается пельвиоперитонит, проявляющийся интенсивными болями внизу живота, тенезмами, жидким стулом, повышением температуры тела. Живот вздут, при пальпации отмечается болезненность в его нижнем отделе. Напряжение мышц передней брюшной стенки и симптом Щеткина—Блюмберга обычно отсутствуют. При пальцевом исследовании прямой кишки и исследовании через влагалище выявляются признаки