устройства функциональной электроники-1

.pdf

f p = |

1 |

|

|

EЮ |

|

, |

|

2l |

ρ |

||||||

|

|

|

|

|

где l – длина резонатора, ЕЮ – модуль упругости,

ρ - плотность материала.

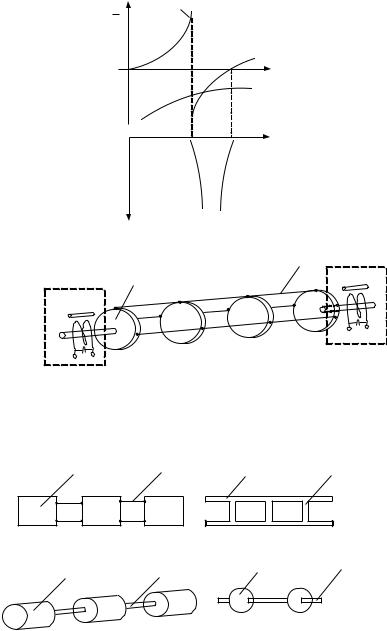

Точность обработки механических резонаторов должна быть очень высока. Например, для частоты 1 МГц точность обработка достигает 1 мкм. На добротность фильтров оказывает влияние как добротность преобразователей, так и добротность резонаторов и связок. Добротность фильтров с механическими связями достигает 104.

Крутильные колебания имеют на (30-40)% меньшую скорость распространения, поэтому такие фильтры имеют меньший размер. Добротность фильтров с крутильными колебаниями выше, чем фильтров с продольными

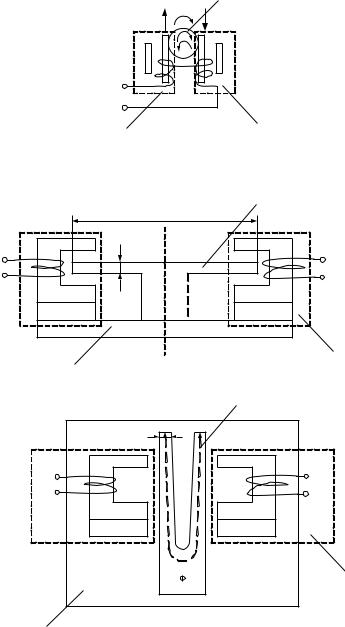

колебаниями. Полоса пропускания составляет (0,3-0,4)% от fp. Для возбуждения крутильных колебаний цилиндрического резонатора необходимо включать два преобразователя, как показано на рис. 1.36. Диски и связки выполняют из термостабильного материала, например, из инвара.

Промышленность выпускает магнитострикционные фильтры ЭМФДП- 9Д-500-8с (500 кГц), ФМЦ-2 (300 кГц) и др. Через обмотки преобразователей не должна протекать постоянная составляющая тока, так как она создает дополнительное магнитное поле, ухудшающее характеристики фильтров. Для защиты фильтров от внешних магнитных полей их помещают в магнитостатические экраны, из пермаллоя или электрохимической стали.

Конструкции фильтров с электромагнитными преобразователями приведены на рис. 1.37 (брусковый резонатор) и 1.38 (камертонный резонатор). Фильтры состоят из механических резонаторов и электромагнитных преобразователей, содержащих магнитный сердечник с обмоткой и постоянный магнит. Электромагнитный преобразователь имеет такую же эквивалентную схему, как и магнитострикционный (рис. 1.30). Брусок и камертон совершают изгибные колебания с резонансной частотой

21

Z |

|

Z1 |

|

|

|

j |

|

|

|

|

Z 1 |

|

0 |

f |

|

|

|

|

|

Z2 |

Полоса |

Полоса |

пропускания |

пропускания |

Рис.1.33

Резонатор

NS

Вх

Магнитострикционный преобразователь

Рис.1.34

Резонатор Связка

а

Резонатор Связка

в

Рис.1.35

Связка

N S

Вых

Резонатор Связка

б

Резонатор Связка

г

22

|

|

|

Резонатор |

|

|

|

S |

N |

|

|

|

N |

S |

|

|

Первый |

|

Второй |

|

|

преобразователь |

преобразователь |

||

|

|

Рис.1.36 |

|

|

|

|

|

Брусковый |

|

|

|

|

резонатор |

|

|

|

l L |

|

|

|

|

t |

|

|

Вх |

|

|

|

Вых |

N |

S |

|

N |

S |

Основание |

|

|

Электромагнитный |

|

|

|

преобразователь |

||

|

|

Рис.1.37 |

Комертонный резонатор |

|

|

|

t |

|

|

Вх |

|

|

|

Вых |

|

N |

S |

N |

S |

|

|

L |

|

|

|

|

|

|

Электромагнитный |

|

|

|

|

преобразователь |

Основание |

|

|

|

|

|

|

Рис.1.38 |

|

|

|

|

23 |

|

|

f = 1,07 |

t |

|

|

|

EЮ |

|

. |

l |

2 |

|

|||||

|

|

|

ρ |

||||

Для никеля и его сплавов

E

E P ≈ 4.9Ч103 м/с. Такие фильтры на

P ≈ 4.9Ч103 м/с. Такие фильтры на

частоте fр = 1кГц имеют добротность Q = 200-1000.

Расчет электромеханических фильтров изложен в [8]-[11].

1.7. Транзисторные RC-фильтры на конверторах отрицательного сопротивления

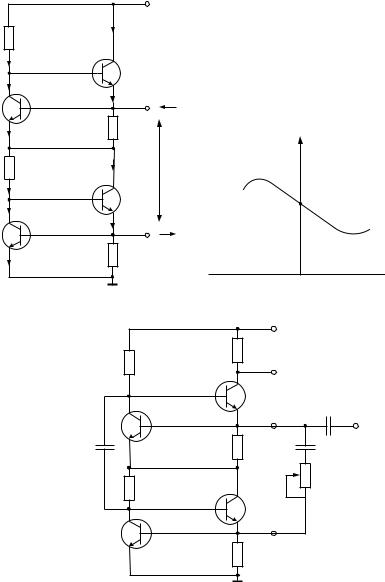

Рассмотрим одну из схем конверторов отрицательного сопротивления, показанную на рис. 1.39. При подаче напряжения питания Е, достаточного для вывода всех транзисторов в активный режим, между клеммами а-б появляется отрицательное дифференциальное сопротивление. Вольтамперная характеристика между клеммами а-б показана на рис. 1.40. С

ростом тока напряжение уменьшается и сопротивление |

Rдиф = |

U |

I |

отрицательно. Примем следующие допущения: все транзисторы имеют одинаковый коэффициент передачи по току в схеме с общей базой, т.е. α1 = α2 = α3 = α4 = α; токи базы много меньше токов эмиттера, поэтому этими точками пренебрегаем; эмиттерно-базовый переход идеален, т.е. при UЭБ = 0,7 В DUЭБ = 0 при росте тока. Рассмотрим малосигнальный случай, т.е. рассмотрим схему в линейном приближении. Обозначим направления приращений токов как показано на рис. 1.39. Тогда, используя законы Кирхгофа, можно составить следующую систему уравнений:

1)DU = DI2 × R1;

2)DU = -DI1 × R1;

3)DI1 = DIК1;

4)DIЭ2 + DI = 0;

5)DIЭ1 = DI2 + DIК4;

6)DI2 = DIК3;

7)DIЭ4 = DI;

8)DIЭ3 = DI1 + DIК2.

Здесь DIаб = DI, DU = DUаб. Объединяя (1) и (2), получим

DU = 0,5R1(DI2 - DI1),

(3)перепишем в виде DI1 = αDIЭ1,

(4)- DIЭ2 = -DI, (5) - DIЭ1 = DI2 + αDIЭ4,

(6) - DI2 = αDIЭ3, (7) - DIЭ4 = DIЭ1 = DI, (8) - DIЭ3 = DI1 - αDI2.

Из (6) IЭ3 = |

I2 |

, из (3) - IЭ1 = |

I1 |

. |

α |

|

|||

|

|

α |

||

24

Тогда (5): |

|

I1 |

= |

I2 + α |

I , |

||

|

α |

||||||

|

|

|

|

|

|

||

А из (6): |

|

|

I2 |

= |

|

I1 − α |

I . |

|

|

|

|

||||

|

|

α |

|

|

|

||

Решая систему из уравнений (5) и (6), получим: |

|||||||

|

|

|

|

I = |

|

α |

2 |

|

I , а |

I |

|

= − |

|

α 2 |

I . |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

1+ α |

|

2 |

1+ α |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Тогда |

подставляя |

|

I1 |

и |

|

I2 в |

уравнение |

для |

U и для |

U на |

I, |

||||||||||||

получим: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z |

аб |

= |

|

U |

= − |

|

|

α |

2 |

|

R . |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

|

1+ α |

1 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Здесь |

« − |

α |

2 |

» |

называется |

коэффициентом |

конверсии |

КК, |

он |

||||||||||||||

1+ α |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

отрицателен. Коэффициент α обычно лежит в пределах 0,9 – 0,999, при таком

изменении α коэффициент конверсии сильно не изменяется, т.е. отрицательное сопротивление относительно стабильно.

Теперь зашунтируем резисторы R1 конденсаторами с емкостью С1. Импеданс такой цепочки

Z1 |

= |

1 |

= |

|

|

1 |

= |

|

|

|

R1 |

|

Y1 |

1 |

+ |

jω C1 |

1 |

+ |

jω C1R1 . |

||||||

|

|

|

R1 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Домножим числитель и знаменатель на сопряженное (1+jωC1R1), т.е. на (1-jωC1R1). Получим:

Z1 |

= |

|

R |

|

2 |

− |

jω C R2 |

2 . |

||

1 |

|

1 |

1 |

|||||||

|

|

|

1+ (ω C R ) |

|

|

1+ (ω C R ) |

|

|

||

|

|

1 |

1 |

|

|

1 |

1 |

|

|

|

Если (ωC1R1)2 << 1, то Z1 = R1 - jωC1R12 . Подставим это выражение в Zаб и получим, что

Z |

|

= − |

α 2 |

R + |

α 2 |

jω C R2 . |

|

аб |

1+ α |

1+ α |

|||||

|

|

1 |

1 1 |

Представим Zаб последовательной схемой замещения, состоящей из последовательно соединенных эквивалентной индуктивности LЭ и сопротивления RЭ. Тогда

RЭ = − 1α+ 2α R1 , а LЭ = − 1α+ 2α C1R12 .

Поскольку сопротивление эмиттерного перехода ZЭП → 0, а внутренне сопротивление источника питания равно 0, то е емкости С1 включаются параллельно и дают емкость 2С1, включенную между базами транзисторов VT2 и VT4. Если обозначить 2С1 как С1, то параллельно R1 должны

25

включаться емкости C21 . С учетом этого

LЭ = 0,51α+ 2α C1R12 .

Таким образом, между клеммами а-б имеется цепочка из LЭ и RЭ. Подключим параллельно клеммам а-б цепочку из последовательно соединенных конденсатора С2 и резистора переменного сопротивления R3. Получим параллельный колебательный контур. Сигнал в него будем вводить через конденсатор С3 (С3<<С2) или резистор с большим сопротивление. Так как в параллельном контуре наблюдается резонанс токов, то включив сопротивление нагрузки (малое) R4 в цепь коллектора транзистора VT2, получим полосовой фильтр, изображенный на рис. 1.41 (эквивалент колебательного контура).

Температурный коэффициент

α LЭ = α KK + 2α R1 + α C1 . Так как резонансная частота контура

|

|

|

|

|

|

fp |

= |

|

|

1 |

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

2π |

|

LС |

2 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Э |

|

|

|

|

|

|

|

|

то |

α |

f |

= − 0,5(α |

LС |

+ α |

) = − 0,5(α |

|

|

+ |

2α |

C |

+ α |

C |

+ α |

|

) |

. |

|||

|

pЭ |

|

2 |

|

К |

1 |

R |

|

|

|

2 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|||||

Зная величину и знак α KH , α R1 и выбрав знак и величину α C1 и α C2 ,

можно добиться того, чтобы α fP стремился к 0, т.е. возможна термокомпен-

сация частоты контура.

В схеме резистор R3 служит для компенсации отрицательного сопротивления RЭ (в противном случае получается генератор синусоиды).

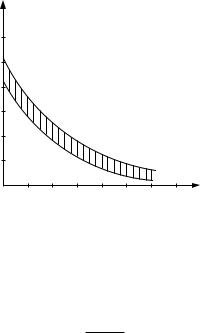

При заданной частоте fр и использовании маломощных транзисторных сборок типа К1НТ591В сопротивление R1 рекомендуется выбирать, пользуясь графиком рис. 1.42. Этот график является результатом

эксперимента. Емкость |

C = 0,2 − |

0,6 |

, |

R = (0,5 − |

2)Uаб R |

, |

||||||||||||||

|

1 |

π |

f |

|

R |

|

2 |

|

|

|

Е − |

1 |

||||||||

|

|

|

P |

|

|

|

|

|

|

4Uаб |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C3 |

= |

C2 |

|

|

|

, |

C2 |

= |

|

1 |

|

|

|

. |

|

|

||||

(30 |

− |

50) |

40 f |

2 |

L |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Потребляемая мощность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PЭ |

|

|

|

|

|||||

ж |

|

|

|

|

|

|

|

UЭП ц |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

P = |

0,5E − |

2UЭП |

+ |

E |

|

|

|||||||||||

|

|

|

з |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ч |

, |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

R |

|

|

||||||||

|

|

|

|

и |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

2 |

|

ш |

|

|

|

|

|

где для кремниевых транзисторов UЭП = 0,7 В, Е=(4-15)В. Добротность фильтра регулируется резистором R3, с ростом уровня

переменного сигнала (выше 20 мВ) она уменьшается. Величина добротности Q = (10÷70), потребляемая мощность Р=(0,1÷30)мВт. Фильтры легко

26

реализуются методами микроэлектроники. Другие варианты фильтров приведены в [12], [13]. Их рабочие частоты достигают 360 МГц.

|

|

|

+E |

|

R1 |

∆IК2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

∆I1 |

|

|

|

|

∆IК1 |

VT2 |

|

|

|

∆I Э2 |

a |

|

|

|

VT1 |

∆I-аб |

|

||

|

|

|

|

|

∆I Э1 |

R2 |

|

|

U аб |

|

|

|

||

R1 |

∆IК4 |

|

∆U аб |

|

∆I2 |

VT4 |

|

|

0.5E |

∆IК3 |

|

|

||

∆I Э4 |

б |

|

|

|

VT3 |

∆Iаб |

|

||

|

|

|

|

|

∆I Э3 |

R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

Рис.1.39 |

|

|

Рис.1.40 |

|

|

|

|

+E |

|

R1 |

R4 |

|

|

|

|

Вых |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

VT2 |

C3 |

|

|

|

VT1 |

|

|

|

|

a |

|

|

C1 |

|

R2 |

C2 |

|

|

|

|

R3 |

|

R1 |

|

|

|

|

|

|

VT4 |

|

|

|

|

VT3 |

б |

|

|

|

R2 |

|

I аб

I аб

Вх

Рис.1.41

27

R1 |

|

|

|

|

|

|

Ом |

|

|

|

|

|

|

10 8 |

|

|

|

|

|

|

10 7 |

|

|

|

|

|

|

10 6 |

|

|

|

|

|

|

10 5 |

|

|

|

|

|

|

10 4 |

|

|

|

|

|

|

10 3 |

|

|

|

|

|

|

102 |

10 3 |

10 4 |

105 |

106 |

10 7 |

f p,Гц |

108 |

Рис.1.42

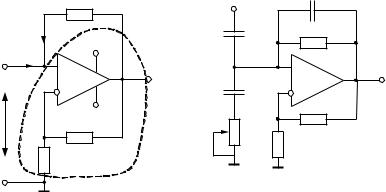

1.8. Конверторный фильтр на операционном усилителе

Схема конвертора отрицательного сопротивления (КОС) на операционном усилителе (ОУ) показана на рис. 1.43. Рассмотрим напряжения на выходе ОУ U0= UКЭ, где КЭ – эквивалентный коэффициент передачи ОУ с учетом элементов отрицательной обратной связи. Из теории усилителей с

обратной связью известно, что KЭ = K K , где K – коэффициент усиления

1+ β

по напряжению ОУ (собственный коэффициент усиления), β - коэффициент обратной связи, показывающий, какая часть выходного напряжения подается

на вход, |

β = |

|

R3 |

. Ток положительной обратной связи (приращение тока) |

|||||

R2 |

+ R3 |

||||||||

|

|

|

|

|

U0 |

|

|||

|

|

|

|

I0 |

= |

|

, |

||

|

|

|

|

R1 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

+ Zвх |

|||

где Zвх – входное сопротивление усилителя.

Пренебрегая входным сопротивлением собственно ОУ, получим:

Тогда |

|

|

|

|

|

|

|

|

I0 = - |

I. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ Zвх ) ж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ц |

|

|

|||

UК= |

U |

0 |

= − |

I(R1 |

+ Zвх ) |

= − |

|

I (R1 |

+ |

|

|

|

|

R3 |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

з1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ч . |

|

|

|||||

KК |

|

|

К |

|

|

|

R |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

Э |

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

2 |

|

3 |

|

ш |

|

|

||||||

|

Э |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

ж 1 |

|

|

|

|

ц |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R3 |

|

|||||

Сопротивление Zаб = Zвх = |

|

|

|

= − (R1 |

+ Zвх )з |

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

ч . |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IК |

R |

R |

и |

|

|

|

|

2 |

3 ш |

|||||||

28

|

|

|

|

1 |

|

+ |

|

|

R3 |

|

|

|

|

|

|

Zвх = − R1 |

|

K |

|

|

R + R |

|

|

|

|||||

Отсюда |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

. |

||||

|

|

|

1 |

|

|

R3 |

|

|||||||

|

1+ |

|

|

+ |

|

|

|

|

||||||

|

|

K |

R + |

R |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

|

|

|

Так как K >> 1, R3 << R2, |

|

R3 |

< < 1 |

, |

|

R |

+ R |

||||

|

|

|

|||

|

2 |

3 |

|

|

|

|

|

Zвх = |

− R1 |

R2 |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если зашунтировать резистор R1 конденсатором с емкостью С1, то |

|||||||||||||||

при (ωС1R1)2 << 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zвх = − |

R3 |

(R1 |

− jω C1R12 ) = − |

R3 |

R1 + jω C1R12 |

R3 |

= RЭ + jω LЭ . |

|

|

||||||

R |

R |

R |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

|

2 |

|

|

|

2 |

|

R3 |

|

|

R3 |

|

|||

Отсюда в последовательной схеме замещения |

R = − |

|

R L = − |

C R2 |

|||||||||||

|

|

|

|||||||||||||

Э |

1 , |

Э |

1 1 . |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R2 |

|

R2 |

||

Схема полосового фильтра на таком КОС приведена на рис. 1.44. Она построена так же, как и в предыдущем подразделе. Такие фильтры очень низкочастотны. Эту же схему можно рассматривать как отрицательный инвертор сопротивления с коэффициентом инверсии КИ = R1R3. Тогда

Zвх = − КН .

R2

Теперь если шунтировать конденсатором с емкостью С1 резистор R2, то на входе получим последовательное соединение эквивалентного активного

сопротивления RЭ = − R1 |

R3 |

|

и отрицательной индуктивности LЭ = -R1R3C1. |

||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R3 |

|

||

Все выводы справедливы, если K = 104-106, а |

= 10− 1 − 10− 2 , что обычно |

||||||||||||||||||

R |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

R3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

и наблюдается. Но если |

|

и |

|

|

|

|

|

сравнимы между собой, но много |

|||||||||||

|

R + |

R |

|

||||||||||||||||

K |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

2 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

меньше 1, то из формулы для Zвх следует, что |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

Zвх = − R1 |

ж |

1 |

+ |

|

R3 |

ц |

|||||||||

|

|

|

|

з |

|

|

|

|

|

ч . |

|||||||||

|

|

|

|

K |

|

R |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

2 |

ш |

|||||||

С учетом того, что частотная зависимость коэффициента К |

|||||||||||||||||||

аппроксимируется формулой |

|

|

|

|

|

|

|

K0 |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

K = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

1+ |

|

j |

|

f , |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

fгр |

|

|

|||||||||

где K0 – низкочастотное значение коэффициента К,

fгр – частота, на которой К уменьшается в

2 , граничная частота.

2 , граничная частота.

29

R1 |

Вх |

C1 |

|

|

|

||

|

C3 |

R1 |

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

+ |

|

+ |

∆U0 Вых |

К |

|

ОУ |

|

- |

C2 |

- |

|

|

|

R2 |

|

∆U |

R4 |

|

|

|

R3 |

|

|

|

|

|

|

К |

Э |

|

|

б |

|

|

|

Рис.1.43 |

|

Рис.1.44 |

|

Тогда

|

ж |

1+ |

j |

|

f |

|

|

ц |

|

з |

|

|

|

|

ч |

||

|

|

fгр |

|

R |

||||

Zвх = − R1 |

з |

|

|

|

|

+ |

3 |

ч . |

|

К0 |

|

R2 |

|||||

|

з |

|

|

|

ч |

|||

|

з |

|

|

|

|

|

|

ч |

|

и |

|

|

|

|

|

|

ш |

Представляя Zвх как параллельное соединение RЭ и СЭ, из этого выражения получим, что

|

|

|

1 |

|

= − |

|

а |

|

|

, |

СЭ |

= |

|

|

|

в |

|

Ч |

1 |

|

, |

||

|

|

|

|

|

|

2 |

+ |

|

2 |

|

а |

2 |

+ в |

2 |

2π |

f |

|||||||

|

|

RаЭ |

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

где |

a = R |

ж |

1 |

+ |

R3 |

ц |

, |

в = |

R1 f |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

з |

|

|

|

ч |

fК |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

1 |

K0 |

|

R2 |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

и |

|

ш |

|

|

|

гр |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Расчеты и эксперимент показывают, что емкость СЭ очень высокая (десятки – сотни) пФ.

1.9. Гираторные полосовые фильтры на транзисторах

Один из вариантов гираторных фильтров на транзисторах показан на рис 1.45 [14]. Здесь имеется два усилителя (транзисторы VT2 и VT4) с динамическими нагрузками (транзисторы VT1 и VT5). Связь с выхода первого усилителя на вход второго непосредственная, а с выхода второго на вход первого – через эмиттерный повторитель (VT3). Емкость конденсатора С1 инвертируется в эквивалентную индуктивность между клеммами а-б. Чтобы сопротивление нагрузки не сильно влияло на параметры контура, состоящего из эквивалентной индуктивности меду клеммами а-б и емкости конденсатора С2, применен эмиттерный повторитель на транзисторе VT6.

Полагая, что все транзисторы имеют одинаковый коэффициент передачи по току в схеме с общей базой α, R5 >> RН, R6 >> R4 можно записать

30