- •Статья Белкина. Обычаи и обыкновения.

- •1) С точки зрения порядка принятия, Конституции могут делиться на октроированные, референдумные и представительные.

- •25 Декабря 1991 года Президент ссср издал Указ о сложении с себя полномочий в связи с прекращением существования государства.

- •1) Соотношение государственного суверенитета и прав человека.

- •2) Проблема, проявляющаяся в международных отношениях.

- •3) Проблема распределения суверенитета федерации.

- •А. Дайси «Господство права».

- •1) Вмешательство может осуществлять только государство.

- •4) Это принцип, который в рф признан в качестве фундаментального, он в Конституции. Это не единственно возможный подход.

- •Керимов. Об избирательном праве.

- •1 Вариант – тот, который принят гд и одобрен сф либо в активной, либо в пассивной форме.

1 Вариант – тот, который принят гд и одобрен сф либо в активной, либо в пассивной форме.

Кроме того, принятый ФЗ – это тот, который был отклонен СФ, но преодолен ГД.

Принятый ФЗ – тот закон, который был отклонен Президентом, повторно рассмотрен в установленном Конституцией порядке ГД и СФ, и вето Президента было преодолено 2\3.

Что касается того, кто направляет закон Президенту, то КС сказал следующее, что направлять Президенту закон должна та Палата, в которой завершилась в установленном порядке стадия принятия ФЗ. Т.е. либо это ГД, либо СФ, если закон одобрен.

М ы

переходим к стадии промульгации и

вступления в силу закона.

ы

переходим к стадии промульгации и

вступления в силу закона.

Промульгация (определяется в теории по-разному) – санкционирование, удостоверение, подписание и последующее обнародование закона.

Есть дискуссии, что некоторые (меньшинство) предлагают не считать это стадией законодательного процесса. Позиция сторонников этой т.з. заключается в том, что поскольку законодательный процесс, в основном, сосредоточен в законодательном органе, то эта стадия за рамками. Осуществляется эта стадия органами исполнительной власти, либо Президентом либо ими вместе.

В конце слайда можно увидеть понятие контрассигнации как элемента стадии.

Контрассигнация - в некоторых странах, например в Германии, Австрии, Бельгии – там акт скрепляется подписью компетентного министра перед тем, как направляться Президенту. Некоторые считают, то это рудимент, потому что получается, что ответственность за этот акт утверждает компетентный министр, а не глава государства. Глава государства ассоциируется с монархом.

Сторонники другой т.з. (большинство) говорят о том, что это необходимая стадия, неотъемлемая стадия законодательного процесса, поскольку, во-первых, без этой стадии законопроект в закон не превратится, во-вторых – закон – не только акт парламента, а акт, исходящий от государства.

Есть процедура вето. Закон не всегда может быть на этой стадии санкционирован, Президент может наложить вето на закон. Вето представлено в разных формах и есть различные виды.

Есть такая разновидность как абсолютное вето – возложение вето, оно прекращает рассмотрение законопроекта. Если вето наложено, то рассмотрение законопроект должно быть начато с начала.

Отлагательное вето – в течение определенного срока может заявлено требование. Если срок истек, то закон должен быть подписан и обнародован.

Молчаливое вето - если закон не публикуется, то он считается отклоненным. Также есть такие виды, когда закон отклоняется без каких-либо возражений. По общему правилу, в РФ отличительный признак вето заключается в том, что Президент должен представить свои возражения.

Есть понятие, которое существует в США – карманное вето, когда отлагательное вето фактически превращается в абсолютное. Связано с тем, то Конгресс законопроект должен рассмотреть в течении сессии, если сессия истекла, то они не возвращаются к рассмотрению законопроекта, Президент может растянуть вето до окончания сессии и закон будет блокирован.

К роме

того, также есть такие виды вето как

сплошное вето и выборочное вето.

роме

того, также есть такие виды вето как

сплошное вето и выборочное вето.

Сплошное вето – Президент не имеет право блокировать отдельные законоположения, если ему что-то не нравится, он должен блокировать закон весь.

Выборочное вето – Президент может блокировать действие только тех норм, которые его не устраивают.

Что касается реализации права вето ст. 107 Конституции РФ.

Во-первых, есть на слайде два решения КС, там все вопросы, относительно вето рассматриваются и затрагиваются.

1) Если Президент отклоняет ФЗ, он должен указать мотивы отклонения – это подтвердил КС.

2) Есть определенный срок для реализации этой возможности у Президента – 14 дней с момента поступления к нему ФЗ. И все то, что Президент делает за пределами 14-дневного срока, это вето являться не будет.

Кроме того, встал вопрос о том, по каким основаниям может быть наложено вето.

Нужно различать право вето и возвращение для повторного рассмотрения в Палаты.

КС сказал, что право вето нельзя отождествлять с той ситуацией, когда Президент возвращает в ФЗ в Парламент в связи с нарушением установленного Конституцией порядка, конституционных процедур. Это не право вето, а нечто другое. Что другое – возник вопрос, т.к. в Конституции такого права Президента возвращать без подписания закон не предусмотрено. КС вывел это из следующих идей: во-первых, Президент – гарант Конституции, во-вторых, из того, что такой закон, если нарушена процедура, он не может считаться принятым в конституционном смысле, а Президент подписывает только принятые ФЗ.

Принципиальное отличие не только в содержании, но и в правовых последствиях. Правом вето Президент может воспользоваться только 1 раз. Если Президент наложил вето, оно может быть преодолено палатами ФС, после этого Президент обязан подписать закон и обнародовать. Что касается возвращения закона без подписания в связи с нарушением процедуры, то там, как раз, никаких конкретных указаний, запретов, сроков нет.

Кроме того, возник вопрос, каким образом преодолевать вето? Если посмотреть в ч.3 ст. 107 Конституции РФ, то мы увидим, что если Президент отклонил закон, то ГД и СФ в установленном Конституцией РФ порядке вновь рассматривают данный закон. Что такое «в установленном Конституцией порядке»? Ключевым моментом, на которым сконцентрировался КС, было то, что этот закон должен рассматриваться в прежней редакции, т.е. они квалифицированным большинством голосов (каждая палата отдельно, квалифицированное большинство от числа каждой палаты 450/166) преодолевают. Это не тоже самое, что в ст. 105 Конституции РФ. Процедура не начинается с начала. А если вето не будет преодолено, тогда может быть инициирована процедура принятия закона с начала. Этим отличается повторное рассмотрение в смысле ст. 105 от преодоления вето в смысле ст. 107, что и пытался донести КС в Постановлении 10-П.

Прочитать Постановление 11-П от 6.04.1998 года. Там в одном из особых мнений было отмечено, что нельзя заставлять Президента подписывать такой закон (с нарушением процедуры), нужно обращаться в КС, чтобы не блокировалась вся процедура.

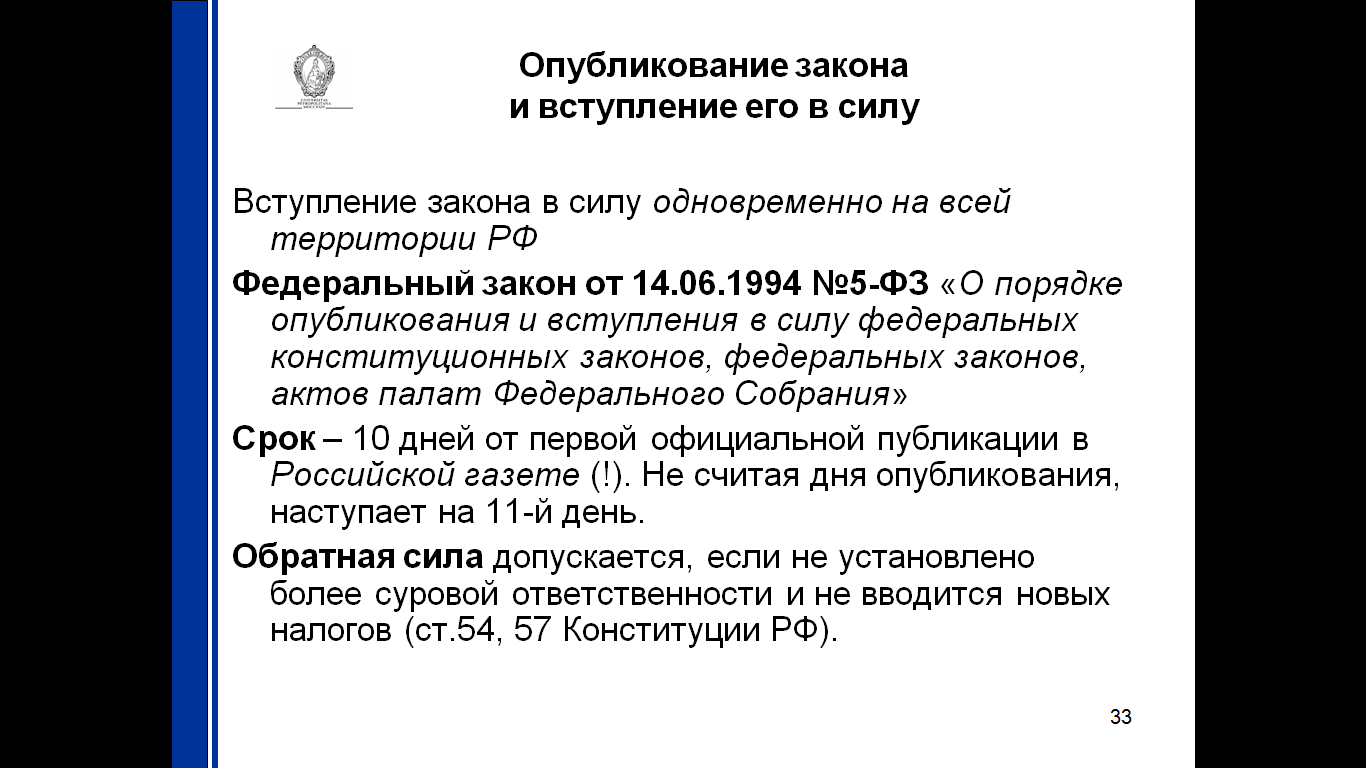

Ч то

касается опубликования и вступления

закона в силу. Цель опубликования –

довести закон до всеобщего сведения. А

пока он не доведен до всеобщего сведения,

он не может считаться вступившим в силу.

то

касается опубликования и вступления

закона в силу. Цель опубликования –

довести закон до всеобщего сведения. А

пока он не доведен до всеобщего сведения,

он не может считаться вступившим в силу.

Что касается опубликования, в мировой практике это осуществляют разные органы – исполнительная власть, Президент.

У нас ситуация описана в ФЗ-5, его нужно прочитать.

Кудряшова бы хотела, чтобы мы задумались над вопросом о балансе полномочий органов государственной власти в законодательном процессе. Эта проблема возникает в связи с тем, что законодательный процесс в Конституции регулируется фрагментарно, а основное регулирование мы можем найти в актах тех органов, которые в этом процессе участвуют. Есть много споров.

Вопросы, на которые также следует обратить внимание:

1) О свободном и императивном мандате;

2) Отличие иммунитета и индемнитета;

3) Полномочия депутата, и как они вытекают из полномочий парламента, как они связаны между собой (отличие парламентского запроса от депутатского запроса);

В теме «Судебная охрана Конституции» посмотреть отличие американской модели от европейской (Конституционный Совет Франции) и про т.н. «кельзеновскую модель».

М ы

не будем более подробно изучать структуру

и конституционные принципы деятельности

судебной власти, т.к. мы про эти вопросы

слышали в курсе «ПО», услышим еще. Мы

сосредоточимся на том предмете, который

носит исключительно конституционный

характер, а именно – судебная охрана

Конституции. Как мы догадываемся, речь

пойдет о конституционном суде (далее –

КС).

ы

не будем более подробно изучать структуру

и конституционные принципы деятельности

судебной власти, т.к. мы про эти вопросы

слышали в курсе «ПО», услышим еще. Мы

сосредоточимся на том предмете, который

носит исключительно конституционный

характер, а именно – судебная охрана

Конституции. Как мы догадываемся, речь

пойдет о конституционном суде (далее –

КС).

Начать нужно с того, как в мировой практике принято обеспечивать охрану Конституции. Сегодня в сравнительном КП приятно выделять 3 основных модели конституционной охраны, две из которых относятся к судебной модели, а одна к квазисудебной.

Исторически первой появилась американская модель. Собственно, появление конституционной охраны было связано с определенным идеологическим шагом вперед, идеологическим, идейным, принципиальным с т.з. развития конституционного. До Американской Конституции, и до 1803 года (дело Мэрбери против Мэдинсон) как-то не принято было у судов отказываться применять закон, ссылаясь на то, что он неконституционен. Если попытаться поискать до этой эпохи в судебных актах, в судебных решениях Великобритании какие-то примеры конституционного контроля, то мы можем найти отдельные решения, в которых суды, считая, что закон противоречит праву, отказывались применять закон, изданный Парламентом. Таких решений было немного, известность получило решение одного английского судьи – Джеймса Хокка, который в середине 18 века осмелился вынести такое решение, именно сославшись на то, что закон противоречит праву. Но системной практики отказа в применении закона, принятого законодательным органом, не было. Суды, как считалось, должны выполнять те положения, те требования, которые предъявляет законодатель. Суды должны их обеспечивать, суды должны их исполнять, а не оценивать те законодательные акты, которые изданы парламентом. Единственное государство, где конституционный контроль мог бы появиться с т.з. того положения судов в правовой системе, той свободой, которой пользовались суды, той уверенностью в себе, которой пользовались судьи, единственной такой страной была Великобритания, но в Великобритании была другая проблема – там не было писаной Конституции (и нет), там предполагалась доктрина суверенитета (верховенства) Парламента. Естественно, доктрина суверенитета Парламента предполагает, что никакие суды пересматривать решения, принятые Парламентом, не могут. Парламент действует непосредственного от имени народа, граждан, никакие другие органы не обладают таким мандатом представительства граждан, каким обладает Парламент. Соответственно, никакие другие органы в английской системе не считались управомоченными на пересмотр решений английского Парламента.

Подобную логику до сих пор сохраняют в некоторых правовых системах, сажем, в Нидерландах принципиально отвергается идея конституционного контроля ,потому что Парламент не может оказаться под чьим-либо контролем. Парламент – это высшее учреждение, Парламент действует от лица нации, следовательно, судьи никогда не могут пересматривать решения, принятые народом.

В этом отношении, идеологическая основа конституционного контроля имеет определенные проблемы. Дело в том, что конституционная система построена на двух отчасти противоречащих друг другу принципах: с одной стороны, принцип народного суверенитета, с другой стороны, принцип прав человека, они входят в коллизию между собой. Народ может не любить и не уважать права человека, народ своей властью может принимать решение об ущемлении прав человека, и в то же время, Конституция должна в этом отношении парламент ограничивать. Идея конституционного контроля предполагает, что не один какой-то из этих принципов должен безусловно доминировать, и уж тем более не должно доминировать верховенство парламента, но должен существовать определенный баланс между этими двумя основными, самыми фундаментальными конституционными идеями.

Конституционный контроль предполагает, что суд может оценить решение, принятое от имени народа как неконституционное, как решение, принятое с нарушением прав человека, как посягающее на некоторые фундаментальные основы конституционного строя, в первую очередь на статус личности, на права и свободы граждан.

Эта идея конституционного контроля появилась именно в США. Как то в истории конституционного контроля все достаточно определенно с авторством основных идей. Решение ВС США по делу Мэрбери против Мэдисон, писал тогда председатель ВС США – Д. Маршалл, он сформулировал то мнение, ту позицию, которая до сих пор рассматривается как основа для конституционного контроля в США. Собственно, в американской Конституции нет ни слова о конституционном контроле и о полномочиях ВС признавать закон неконституционным, все это проистекает из прецедента, из решения Мэрбери против Мэдисон. Само это решение считается один им самых основных, самых известных, самых базовых и фундаментальных решений ВС США, в общем-то, не только из-за того, что в нем сформулирована основная идея конституционного контроля, отчасти из-за того как именно она обоснована. Маршалл в этом решении объяснил, почему Конституция должна иметь верховЕнство над другими правовыми актами, он объяснил, почему, если не будет механизма обеспечения этого верховенства, то идея Конституции теряет смысл. Решение довольно любопытно даже по сюжету. Речь шла о назначении судьи. Один из предшествующих Президентов складывает свои полномочия, новый Президент вступает в должность. И уходящий Президент, перед самым оставлением должности, выписывает несколько Указов о назначении судей на должность, предварительно проведя в Конгрессе решение об увеличении количества судебных участков, на новые вакансии он назначает новых судей. Естественно, он назначает своих сторонников, сторонников своей партии, исходя из того, что новый Президент, уже избранный, но не вступивший в должность. (Президент США избирается в ноябре, а вступает в должность в январе). Перед тем как оставить Белый дом, он издает несколько Указов о назначении на должность, кроме этого Указа, необходимо получить некий Ордер на замещение судейской должности. Указы издать успели, а Ордера выдать не успели. Новый Президент, который вступает в должность, говорит, что безобразие, предыдущий Президент использует судебную власть как инструмент сохранения своего политического влияния. И он отказывается выдавать несколько Ордеров, в т.ч. Ордер господину Мэрбери. Мэрбери обращается в суд признать незаконным бездействие Государственного Секретаря (выдавал Ордера). ВС оказывается в щекотливом положении. С одной стороны, он понимает, что назначение перед уходом Президента было не совсем правильным, не совсем честным, не совсем этичным, с другой стороны, речь идет о судейском корпусе, т.е. тот вопрос, который непосредственно затрагивает самих судей. И любое решение, которое не было бы принято, оно могло бы привести к определенным неприятным политическим последствиям. Если бы, например, ВС поддержал Мэрбери, то это могло бы закончиться элементарным неисполнением решения, ссылаясь на то, что это решение несправедливо и неправильно, что с т.з. Маршалла могло бы очень сильно ударить по авторитету ВС США. Если бы он принял решение не в пользу Мэрбери, то в этом случае бы, во-первых, он формально не применил бы закон, который продолжал действовать, и никаких оснований неприменять закон не было, кроме того, сам Маршалл относился к структуре, к политическому лагерю уходящего Президента. Соломоново решение оказалось самым фундаментальным прецедентом за всю историю ВС США. Решение было ни в пользу одного, ни в пользу другого. Решение было - признать закон, который подлежал применению в конкретном деле, неконституционным, поэтому отказаться его применять.

Тем самым, помимо того, что ВС вышел из щекотливой ситуации, он еще и обосновал свое собственное полномочие оценивать применяемый закон с т.з. его конституционности. Странно с т.з. чистого представления о праве, тем не менее, в политике это немаловажно. Это решение устраивало всех, оба политических лагеря согласились с этим решением, согласившись, они признали право ВС оценивать законы на их соответствие Конституции. ВС обосновал не только свое полномочие, он обосновал полномочие всех судов США оценивать те законы, которые они применяют с т.з. их соответствия Конституции. ВС создал этим решением ту самую первую модель – модель, которая опирается на идею о необходимости применения всех нормативных актов в соответствии с их юридической силой, и если суд считает, что закон не соответствует Конституции, значит, закон нельзя применять.

Отчасти причиной такого легкого укоренении этой системы именно в США стало то, что во многих Штатах правовая система близка к англо-саксонской, с одной стороны, там, в отличие от англо-саксонской системы, от самой Великобритании, там есть писаная Конституция, с другой стороны, там сохраняется главная английская традиция – следование прецеденту. Если какой-то суд признал закон не соответствующим Конституции, это решение начинает связывать все остальные суды.

В реальности все обстоит не совсем так упрощенно, конечно, любое дело, связанное с неконституционностью закона, доходит до ВС, или же решение ВС становится тем самым связывающим прецедентом, но, в любом случае, достаточно только решения суда, причем, решения, принятого в самой обычной процедуре, при рассмотрение гражданского, уголовного или административного дела. Здесь нет ни специального суда, ни специальной процедуры.

Все эти черты позволили именно в США создать соответствующую систему конституционного контроля. В последствии она была воспринята еще некоторыми государствами, похожими на США, например, в Индии, в Австралии, Канаде. В реальности именно Верховные Суды осуществляет тот контроль, который осуществляется за конституционностью законов.

В континентальной Европе эта система не могла применяться. Главная причина – отсутствие прецедентности той правовой системы, которая существовала в континентальных странах Европы. Пришлось придумывать новое, придумал это, как считается, Г. Кельзен. В 20-е гг. появилось сразу 2 первых КС – это был КС Австрии, на Родине Кельзена, там, где он приложил руку к его формированию, и КС Чехословакии. Австро-германская модель была исторически второй моделью конституционного контроля.

Как писал позднее сам Кельзен, в германской, в австрийской, чехословацкой правовой системе отсутствие прецедента не позволяло внедрить ту модель, которая использовалась в США. И нужно было централизовать конституционный контроль, нужно было создать некий специализированный суд, который будет рассматривать именно дела о конституционности закона. Этот суд не будет во многом отличаться от других судов, он не будет рассматривать конкретные гражданские, уголовные и административные дела, он будет использовать специальную форму, специальную процедуру рассмотрения лед. Что самое главное, его решения будут затрагивать только вопросы коллизий между Конституцией и законодательным актом, это решение не будет выноситься по конкретному гражданскому, уголовному или административному делу, оно будет иметь сразу заведомо более общий характер, оно должно будет публиковаться обязательно, также как публикуются нормативные акты, в общем, оно будет иметь нормативный эффект, нежели эффект правоприменительного акта. Именно в таком виде появились первые КС. Надо сказать, что и в Австрии, и Чехословакии первым судам было отпущено немного. Пришли к власти нацисты, нацистам конституционный контроль был не нужен, они упразднили Конституционные Суды, сам Кельзен уехал в США, всю вторую часть своей деятельности представлялся как американский ученый.

Новые КС возникли после Второй Мировой войны, после Нюрнбергского процесса как определенная мера, предпринятая союзниками в отношении Германии в первую очередь, как мера, обеспечивающая защиту прав человека, защиту базовых конституционных принципов от злоупотребления со стороны народа, со стороны толпы, со стороны того парламента, который следует идеям народного суверенитета и может в этом следовании зайти далеко, так далеко, что нарушить права человека.

Собственно, Германия стала одним из первых государств послевоенной Европы, где появился КС. Он появился сразу после принятия Конституции. Основной закон ФРГ был принят в 1948 году, КС начал работать в 1949 году. В Конституции Германии главным, базовым положением указывается на человеческое достоинство как базовую конституционную идею. КС, в первую очередь, должен был обеспечивать защиту человеческого достоинства. Германский КС стал лидером среди всех КС. Отчасти потому, что он один из самых старых среди подобных учреждений в Европе, отчасти, может быть, в силу того, что немцы, со свойственной им педантичностью, стали разрабатывать многие концепции, обеспечивающие функционирование конституционного контроля с тщательностью и дотошностью, что они разработали многие конституционный доктрины, о некоторых мы говорили, например, доктрина пропорциональности ограничения прав человека как критерий оценки допустимости того или иного ограничения права, и многие другие доктрины были развиты именно в практике Федерального Конституционного Суда Германии (далее – ФКСГ), что сделало его одним из самых авторитетных судов, его решения стали образцовыми, его решения стали модельными для многих КС. Многие КС стали следовать примеру ФКСГ. Именно поэтому сегодня мы можем говорить о том, что это германская модель конституционного контроля, потому что она в первую очередь ассоциируется именно с деятельностью ФКСГ. Кстати, в Германии появились и достаточно успешно функционируют КС в землях, т.е. субъектах федерации, и в этом отношении тоже немецкая модель послужила образцом для некоторых государств, в частности для РФ, где субъекты федерации могут создавать свои К(У)С, по сути дела это восприятие или заимствование германской модели.

И американская, и германская модели – модели судебные. Хотя КС не похож на ВС, хотя он рассматривает дела в иной процедуре, но эта процедура имеет много общего с процедурой судебной: там есть стороны, там соблюдается принцип состязательности, суд не может рассматривать дела по своей инициативе, суд не может даже выйти за пределы того предмета, который был заявлен как предмет обращения, жалобы или запроса в этот суд. КС сильно ограничен процедурой, хотя не так сильно как суды общей юрисдикции, где несоблюдение процедуры может повлечь отмену решений. Решения КС не отменяются, но предполагается, что они имеют много общего с именно судебными актами.

Еще можно привести такой формальный аргумент: решения КС, также как решения ВС, предполагают следование той форме, которая исторически сложилась для судебного акта, а именно включение вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной части. Мотивировка – объяснение, обоснование, в которой находит опору судебное решение, является обязательной его частью, в отличие от акта нормотворчества.

Наконец, те модели, которые были созданы в США и Германии, они предполагают, что вопросы конституционности могут поставлены только в отношении действующего нормативного акта, тот акт, который находится в процессе его принятия парламентом, он не может быть предметом оценки. Все эти свойства объединяют американскую с австро-германской моделью в некую более общую, судебную модель.

Кроме судебной есть еще французская - квазисудебная модель. Как мы когда-то упоминали, это немаловажное обстоятельство. Генерал Де Голль очень не любил парламент, считал, что в отношении парламента должны быть созданы максимальные ограничительные механизмы, парламент должен быть поставлен под максимально жесткий контроль и со стороны исполнительной власти, и со стороны специального органа, который появился в Конституции 5 французской республики в 1958 году, уже намного позже, чем все КС.

Конституционный Совет (далее – КСВ) Франции – этот орган конституционного контроля 5 французской республики в первоначальный период своего существование (сейчас он представляет собой иное явление, особенно после реформы 2008 года) - это был именно квазисудебный орган.

Что в нем было квазисудебного?

Во-первых, в нем практически не было никакой процедуры. Если мы найдем и почитаем закон о КСВ, там есть полномочия, там практически нет описания рассмотрения процедуры дел.

Во-вторых, решения КСВ выносятся без мотивировочной части – только резолютивная. «Признать несоответствующим Конституции».

КСВ не был вправе рассматривать (сейчас уже вправе) рассматривать конституционность законов, когда они вступили в силу. Его место предполагало, что он оценивает законы, пока они проходят стадию законодательной процедуры, законодательного обсуждения. Если КСВ признает закон неконституционным, закон не подлежит подписанию и вступлению в силу. Но, в любом случае, это не касается уже принятых законов.

Наконец, в КСВ никогда не могли обращаться граждане (до 2008 года). Сейчас они могут обращаться только через кассационный суд. До 2008 года – это был орган, который рассматривал только запросы государственных органов, в первую очередь, Президента. И оценивал, каким образом можно оценить то или иное положение обсуждаемого закона, можно ли считать его совместимым с принципами Конституции.

Эта модель, она продиктована очень многими соображениями. Как бы не не любил (именно не не любил) генерал Де Голль парламент, он был вынужден считаться с французскими традициями, а французские традиции предполагали, что парламент (по крайней мере, до 5 республики) должен иметь окончательное слово, т.е. его решение должно быть окончательным. Французская доктрина, не столько опираясь на идею суверенитета парламента, сколько опираясь на идею народовластия, суверенитета народа, не предполагала, что какой-то орган может пересмотреть решение, уже принятое парламентом. Но при этом, и в то же время, французская доктрина допустила, допускала, что в процессе принятии решения может осуществляться оценка этого решения на его конституционность. Собственно, эти черты, которые были характерны для французской системы, сделали эту систему привлекательной, т.к. она была более гибкой политически, даже в некоторых случаях не просто гибкой, она гораздо больше предоставляла политических возможностей главе государства, нежели система существования КС.

Уже много десятилетий спустя, в 90-е гг. в Казахстане, созданный КС вынес несколько решений, которые очень не понравились Президенту, в результате чего КС был расформирован, а вместо него был создан КСВ, по подобию французского. Считалось, что в политическом отношении это более безопасно.

Собственно именно французская система КСВ, она была воспринята и в последние годы существования СССР – Комитет конституционного надзора ССС был по сути дела отражением модели французской, французской модели конституционного контроля.

Н есколько

слов о широкой картине положения дел о

конституционном контроле в мире. После

Второй Мировой войны в Германии появление

КС стало той гарантией, которой союзники

посчитали необходимой от защиты, от

возрождения нацизма. Позднее Конституционные

Суды (далее – КСы) стали использоваться

как определенный предохранитель для

тех режимов, которым в силу определенных

исторических традиций не было особого

доверия ни у граждан, ни в тех случаях,

когда появлялось иностранное влияние

демократических государств, мирового

сообщества.

есколько

слов о широкой картине положения дел о

конституционном контроле в мире. После

Второй Мировой войны в Германии появление

КС стало той гарантией, которой союзники

посчитали необходимой от защиты, от

возрождения нацизма. Позднее Конституционные

Суды (далее – КСы) стали использоваться

как определенный предохранитель для

тех режимов, которым в силу определенных

исторических традиций не было особого

доверия ни у граждан, ни в тех случаях,

когда появлялось иностранное влияние

демократических государств, мирового

сообщества.

КСы становились определенным гарантом демократии в новых демократиях, в тех демократиях, которые появлялись на месте бывших советских государств. И сегодня мы можем наблюдать, где-то Белов недавно встречал цифру около 50 государств имеют свои КСы, что характерно, во всех государствах бывшего социалистического лагеря они созданы, за исключением Эстонии, где действует система американского типа, где ВС осуществляет нормоконтроль, Туркменистана и Черногория. Во всех остальных государствах бывшего СССР и бывших стран социалистического лагеря (Варшавского договора), они все организовали КС, где-то совсем добровольно, где-то поддаваясь влиянию зарубежных экспертов, но в любом случае, с целью обеспечить определенные гарантии, защиты для демократии, которая создается. Собственно, это действительно определенный предохранительный механизм. Это определенная гарантия того, что принципы конституционного строя в том виде, в котором они восприняты вместе с идеями конституционализма, будут обеспечены защитой, будут обеспечены непосредственным механизмом реализации. В других государствах мира, в западной Европе, КСы распространены, кроме Германии, Австрии, еще в государствах Южной Европы. Например, в Скандинавии КСы не принято создавать. В государствах Африки, Азии, Центральной и Латинской Америке достаточно много создано КС, хотя, конечно, их деятельность, их активность не столь впечатляющая как активность КС даже государств Восточной Европы, во многих случаях они существуют в качестве определенной демократической ширмы. Но даже сам факт их существования определенным образом обеспечивает гарантию защиты конституции, охраны конституционных принципов.

Та модель, которая характерна для США, она воспринята государствами бывшими колониями Великобритании, французская модель воспринята бывшими французскими колониями, в основном – Африка, также Алжир, Ливан. Это те страны, в которых, с одной стороны, демократия строится по европейскому образцу, с другой стороны, это конституционное устройство имеет серьезные особенности, до такой степени особенные особенности, что в некоторых случаях они заставляют усомниться, обеспечивается ли сама квинтэссенция конституционализма.

Мы

будем говорить о КС РФ отчасти, возвращаясь,

сравнивая его с зарубежными КС, но есть

одно интересное Определение 2003 года о

полномочиях К(У)ССФ, КС РФ тогда написал,

что их полномочия не исчерпывающим

образом перечислены в ст. 27 ФКЗ «О

судебной системе» и могут быть дополнены

иными полномочиями, соответствующими

природе конституционного суда, органов

конституционного контроля. Чтобы мы

примерно представили себе, что именно

можно понимать под природой конституционного

контроля - краткий, самый общий перечень

тех полномочий, которые обычно

предоставляются КС, которые могут

рассматриваться как соответствующие

природе конституционного контроля.

Помимо проверки конституционности

законов и дел о защите прав граждан,

причем, конституционная жалоба не всегда

связана с признанием закона

неконституционным, это может быть защита

прав в формате, связанным, например, с

иным толкованием закона. Например, КС

РФ, как ФКСГ иногда выявляет конституционный

смысл закона, конституционное толкование,

обеспечивая права человека и удовлетворяя

жалобу. Поэтому говорить о конституционной

жалобе можно в определенном смысле

отдельно от нормоконтроля, от проверки

конституционности нормативных актов.

Мы

будем говорить о КС РФ отчасти, возвращаясь,

сравнивая его с зарубежными КС, но есть

одно интересное Определение 2003 года о

полномочиях К(У)ССФ, КС РФ тогда написал,

что их полномочия не исчерпывающим

образом перечислены в ст. 27 ФКЗ «О

судебной системе» и могут быть дополнены

иными полномочиями, соответствующими

природе конституционного суда, органов

конституционного контроля. Чтобы мы

примерно представили себе, что именно

можно понимать под природой конституционного

контроля - краткий, самый общий перечень

тех полномочий, которые обычно

предоставляются КС, которые могут

рассматриваться как соответствующие

природе конституционного контроля.

Помимо проверки конституционности

законов и дел о защите прав граждан,

причем, конституционная жалоба не всегда

связана с признанием закона

неконституционным, это может быть защита

прав в формате, связанным, например, с

иным толкованием закона. Например, КС

РФ, как ФКСГ иногда выявляет конституционный

смысл закона, конституционное толкование,

обеспечивая права человека и удовлетворяя

жалобу. Поэтому говорить о конституционной

жалобе можно в определенном смысле

отдельно от нормоконтроля, от проверки

конституционности нормативных актов.

Споры, которые касаются споров о компетенции, любых публично-правовых споров, это тоже то, что принято относить к компетенции К судов, исходя из того, что эти вопросы урегулированы в положениях Конституции, соответственно, решениями судов они должны быть реализованы.

Даже такие дела как оценка конституционности результатов выборов, оценка конституционности деятельности политической партии, оценка импичмента, конституционность проведенной процедуры – это все то, что принято относить к компетенцию КС зарубежом. У нас в стране из этого перечня результаты выборов никогда не оценивались КС и деятельность политических партий сегодня не входят в компетенцию. До 1993 КС имел это полномочие.

Е сть

Венецианская комиссия Совета Европы –

комиссия, которая занимается обеспечением

правовой реформы, ею создана база данных

– это база данных решений КСов, в основном

входящих в Совета Европы, но не только.

Некоторые решения ВС США, ВС Канады там

имеются. База данных очень полезная.

Там не все решения представлены на

английском и французском языке, некоторые

представлены на языке оригинала, но

есть практически к каждому решению

резюме на английском языке, есть большая

систематизация решений КСов. «В общем,

пользуйтесь, полезно».

сть

Венецианская комиссия Совета Европы –

комиссия, которая занимается обеспечением

правовой реформы, ею создана база данных

– это база данных решений КСов, в основном

входящих в Совета Европы, но не только.

Некоторые решения ВС США, ВС Канады там

имеются. База данных очень полезная.

Там не все решения представлены на

английском и французском языке, некоторые

представлены на языке оригинала, но

есть практически к каждому решению

резюме на английском языке, есть большая

систематизация решений КСов. «В общем,

пользуйтесь, полезно».

П ринято

считать, что КС в РФ появился в результате

демократических реформ. Отчасти это

справедливо, отчасти это преувеличение.

Сам КС, наверное, действительно появился

в результате реформ конца-80-х-начала

90-х, но предшествующий ему орган –

Комитет конституционного надзора СССР

(далее – Комитет КН). (Вчера умер С.С.

Алексеев). Комитет был создан уже в

последние годы существования СССР, и

считается, что это стало результатом

тех реформ, которые начались с перестройкой

(1987, 1988, 1989 гг..) Белову кажется, что,

отчасти, в этом вопросе совпало несколько

факторов. Белов говорит об этом, исходя

из того, что в некоторых социалистических

государствах аналогичные органы

появились еще в середине 80-х гг. В

советской литературе 80-х гг. предлагалось

воспринять опыт братских социалистических

народов и создать нечто похожее на

Комитет конституционного надзора

Венгрии, или каких-то других стран.

ринято

считать, что КС в РФ появился в результате

демократических реформ. Отчасти это

справедливо, отчасти это преувеличение.

Сам КС, наверное, действительно появился

в результате реформ конца-80-х-начала

90-х, но предшествующий ему орган –

Комитет конституционного надзора СССР

(далее – Комитет КН). (Вчера умер С.С.

Алексеев). Комитет был создан уже в

последние годы существования СССР, и

считается, что это стало результатом

тех реформ, которые начались с перестройкой

(1987, 1988, 1989 гг..) Белову кажется, что,

отчасти, в этом вопросе совпало несколько

факторов. Белов говорит об этом, исходя

из того, что в некоторых социалистических

государствах аналогичные органы

появились еще в середине 80-х гг. В

советской литературе 80-х гг. предлагалось

воспринять опыт братских социалистических

народов и создать нечто похожее на

Комитет конституционного надзора

Венгрии, или каких-то других стран.

Собственно, существование Комитета КН более или менее укладывалось в представление об устройстве системы государственных органов в советском праве, советском конституционализме. Эти органы в Польше, Венгрии, созданный в СССР в 1989 году Комитет КН, они представляли собой французскую модель конституционного контроля. Они предполагали сохранение в значительной степени самостоятельности, в значительной степени независимости парламента, не предполагали пересмотр решений, которые принял законодательный орган судебными актами. Соответственно, то принципиальное положение советского права о верховенстве представительных учреждений, о всевластии Советов, это положение, оно по сути дела было сохранено, оно не было поставлено под сомнение созданием Комитета КН, потому что Комитет КН мог рассматривать только дела о конституционности актов, не вступивших в силу. Либо Комитет КН мог рассматривать дела, которые касались, например, оценки конституционности правоприменительной практики. Но заключения, которые давал в этом случае Комитет КН, они никому ни к чему не обязывали, они не требовали обязательного исполнения и носили характер рекомендательных оценок.

Собственно, таких реальных полномочий, какие получил в последствии КС, у Комитета КН не было. Отчасти его положение еще задавалось общей политической ситуацией. Комитет КН был вынужден лавировать между теми партийными государственными структурами, которые еще продолжали существовать в СССР. Несмотря на то, что некоторые его решения носили революционный принципиальный характер, его полномочия были очень сильно урезаны, ограничены. По большому счету этот Комитет мало чем отличался от Конституционного Совета Франции.

В 1991 году, в отличие от многих других союзных республик, в РСФСР уже появился не Комитет КН РСФСР, а КС РСФСР. Проект создания Комитета КН РСФСР был, даже были внесены изменения в Конституцию, но его не создали. В этом отношении была переломлена советская традиция, когда какой-то институт, появившийся на Союзном уровне, дальше появлялся во всех союзных республиках.

В этом отношении РФ уже пошла по своему пути, начиная с 1991 года. Единственное что, закон 1991 года представлял собой создание промежуточной модели. КС, созданный в 1991 году (начал работать в 1992 году), по сути дела представлял собой что-то переходное, среднее между КС и Комитетом КН. Его полномочия сохранили некоторые черты французской системы, его полномочия включали оценку конституционности правоприменительной практики, его полномочия предполагали возможность оценки конституционности деятельности политических партий, что самое главное, КС мог рассматривать дела по собственной инициативе. Наверное, это сыграло с ним самую злую шутку, потому что в течение почти 2 лет активного противостояния Президента и Верховного Совета, КС пытался играть роль посредника, арбитра, он во всех случаях пытался каким-то образом участвовать в той политической борьбе, которую вели между собой Президент и ВС, это не могло закончиться хорошо, и закончилось плохо.

Еще, когда в 1993 году КС вынес заключение о неконституционности телевизионного обращения Президента к народу, уже было понятно, что не все в порядке. Но, а когда появился Указ №1400, КС в тот же день признал Указ неконституционным. В то время, КС даже никто слушать не стал и 7 октября 1993 года деятельность КС была приостановлена формально на том основании, что Президент Указом №1400 приостановил деятельность Конституции. Защищать КС уже было нечего. И с октября, начала октября 1993 года до принятия закона 21 июня 1994 года «О КС РФ», шла борьба за статус КС. Особенно активно эта борьба велась в октябре-ноябре 1993 года, КС грозила судьба стать одной из Палат Верховного Суда РФ– Палатой по конституционным делам. Тогда дискуссии велись на разных уровнях – и доктринальные, и научные, и политические дебаты.

В итоге, КС сохранил свой статус, этот статус был изменен в строну практически полного отказа от тех черт, которые КС имел общие с французским Конституционным Советом, и предполагалось создание КС в 1994 году по образу ФКСГ. Именно в таком виде КС был закреплен как один из органов в тексте Конституции, именно в таком виде в 1994 году статус его был конкретизирован и определен в ФКЗ «О КС РФ». Закон этот оказался одним из самых стабильных законов, принятых в начале 1990-х гг., самые крупные изменения были внесены в него только в 2010 году. До 2001 года в него не вносились изменения вообще. В 2010 году состоялось крупное изменение, оно было похоже на реформу КС, хотя, может быть, не покажется, что все так принципиально. Например, исчезли Палаты КС.

К С

РФ осуществляет, выполняет несколько

функций. Полномочия мы позже будем

рассматривать. Полномочия мы будем

рассматривать, следуя тем формулировкам,

которые закреплены в законе. Функции

КС – направления деятельности, общие

задачи, которые выполняет КС.

С

РФ осуществляет, выполняет несколько

функций. Полномочия мы позже будем

рассматривать. Полномочия мы будем

рассматривать, следуя тем формулировкам,

которые закреплены в законе. Функции

КС – направления деятельности, общие

задачи, которые выполняет КС.

Если мы не знаем, к компетенции какого суда отнесен вопрос, то прежде чем относить его к компетенции КС, мы должны оценить, в чем же его основное предназначение в этих функциях.

В первую очередь, КС осуществляет применение и охрану Конституции. Белов подчеркивает, речь идет о главных задачах КС, т.е. не о конкретных полномочиях. Например, толкование Конституции может осуществляться и в рамках, собственно, дел о толковании, и в рамках нормоконтроля, но толкование как общая функция КС предполагает отдельное направление его деятельности.

Применение Конституции предполагает, что КС в первую очередь должен обеспечивать применение Конституции в тех случаях, когда Конституция непосредственно регулирует какие-то отношения. В частности, речь может идти о взаимоотношениях между высшими органами государственной власти РФ, когда возникают какие-то споры, дискуссии между высшими органами государственной власти по поводу понимания тех или иных положений Конституции, КС должен в рамках своих полномочий вмешиваться, чтобы обеспечить применение Конституции. Хотя Президент – гарант Конституции, но именно на КС лежит основная функция по охране Конституции, по защите от ее искаженного толкования, искаженного восприятия.

Толкование предполагает, что Конституция есть то, что о ней напишет КС. Именно КС имеет право определять смысл конституционных положений. Истолковывая те или иные нормы Конституции, мы обращались к положениям решений КС, исходя из того, что именно в них мы можем увидеть тот смысл, который из текста нормы нам не всегда очевиден.

КС осуществляет нормоконтроль. Нормоконтроль –функция, связанная с обеспечением внутренней непротиворечивости системы правовых актов. Нормоконтроль может быть абстрактный и конкретный.

Абстрактный предполагается в тех ситуациях, когда речь не идет о применении закона в конкретном деле, вопрос о его конституционности носит абстрактный характер, конкретный нормоконтроль имеет место в том случае, если закон применен, но заявитель, который обращается в КС считает, что применен неправильно, истолкован неверно. За кон не соответствует конституции. Здесь уже вопрос о конституционности рассматривается в контексте того дела, в котором обращается заявитель.

Конституционная жалоба во многом сводится к конкретному нормоконтролю, но цели у них разные. Если цель нормоконтроля – обеспечить внутреннюю непротиворечивость той системы нормативных актов, которая действует в РФ, то конституционная жалоба рассматривается с целью обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина.

Ч то

же касается полномочий КС, то они

определены в ст.125 Конституции и в ст.3

ФЗК «О КС РФ». Цифры немножко устарели,

но они дают примерное представление о

том общем количестве решений которые

выносит КС.

то

же касается полномочий КС, то они

определены в ст.125 Конституции и в ст.3

ФЗК «О КС РФ». Цифры немножко устарели,

но они дают примерное представление о

том общем количестве решений которые

выносит КС.

Всего в компетенцию КС входит 4 основных категории дел:

~ поверка нормативных актов на соответствие Конституции РФ,

~ толкование конституции РФ,

~ разрешение споров о компетенции,

~ заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Последнее полномочие КС никогда не приходилось использовать, споры о компетенции почти никогда не рассматривались. Было вынесено относительно немного, совсем немного тех решений, которые касались абстрактного толкования Конституции, т.е. толкования Конституции в той процедуре, которая законом предусмотрена как толкование Конституции. И вся основная деятельность КС по сути дела сводится к нормоконтролю, причем, внутри нормоконтроля вся основная тяжесть работы КС сосредоточена на конкретном нормоконтроле. Из этих цифр примерно понятно, чем занимается КС. По сути дела он только рассматривает жалобы граждан и юридических лиц. За последние годы не было ни одного обращения, которое дошло до Постановления, обращения со стороны государственных органов, федеральные органы давно уже не обращаются с запросами в КС, а органы власти обращаются редко и часто безуспешно, т.е. КС отказывает в рассмотрение запросов. Соответственно, КС фактически работает на граждан. Он рассматривает исключительно те дела, которые связаны с рассмотрением обращений граждан, что в целом предопределяет и характеристики условий его деятельности, и особенности той практики, которую разрабатывает КС, и особенности процедуры рассмотрения дел в КС.

Мы остановились на полномочиях КС, перечисленных в ст. 3 ФКЗ «О КС РФ», и Белов должен добавить к тому, о чем говорил в прошлый раз – то, что помимо полномочий, перечисленных в законе о КС, есть еще полномочия, которые предусматриваются другими законодательными актами, и в самом главным из них можно считать закон «О референдуме», который предусматривает, что КС рассматривает конституционность того проекта или тех вопросов, которые выносятся на референдум. Собственно, в связи с этим полномочием КС возникает сразу несколько практических и теоретических вопросов, во-первых. могут ли вообще полномочия КС устанавливаться иными НПА, в случае с законом «О референдуме», по крайней мере, закон такого же уровня, закон – ФКЗ, но, при этом, конечно, остается вопрос, можно ли считать исчерпывающим перечисление тех полномочий, которые закреплены в ст. 125 Конституции РФ, или они могу свободно расширяться законодателем? Если могут, то, до каких пределов. И, во-вторых, возникает вопрос о том, в чем такая, во-первых, необходимость и, во-вторых, как именно КС должен проверять вопросы, выносимые на референдум на их соответствие Конституции РФ. Определенный намек на решение второго вопроса дается в самом законе «О референдуме», где запрещается выносить на референдум вопросы, связанные с нарушением и с ограничением прав и свобод человека.

Однако КС будет, рассматривая подобный вопрос, естественно, сталкиваться с той общей проблемой, о которой мы когда-то говорили, несколько раз говорили - проблемой конфликта между двумя основными конституционными принципами: между принципом народного суверенитета и принципом защиты прав и свобод человека и гражданина. КС должен будет каким-то образом искать между ними баланс, потому что и тот, и другой принципы относятся к числу конституционно закрепленных, конституционно гарантированных принципов.

Н есколько

слов о структуре и механизмах формирования

КС. Белов хочет обратить внимание на

то, что именно эта часть закона на

протяжении последних 10 лет несколько

раз менялась. Затрагивался статус судей,

затрагивались порядок формирования

КС, структура его, если в законе, принятом

в 1994 году, КС состоял из 2 Палат и Пленарного

заседания (считается, что это было

заимствованной идеей из практики ФКС

Германии). На самом деле Палаты КС РФ

несколько отличались. Во-первых, за

Палатами не была жестко закреплена

компетенция, в отличие от Палат ФКСГ.

Во-вторых, эти Палаты могли заседать

вместе, и это был третий состав –

пленарное заседание, чья исключительная

компетенция определялась законом, что

было не похоже на КС ФРГ

есколько

слов о структуре и механизмах формирования

КС. Белов хочет обратить внимание на

то, что именно эта часть закона на

протяжении последних 10 лет несколько

раз менялась. Затрагивался статус судей,

затрагивались порядок формирования

КС, структура его, если в законе, принятом

в 1994 году, КС состоял из 2 Палат и Пленарного

заседания (считается, что это было

заимствованной идеей из практики ФКС

Германии). На самом деле Палаты КС РФ

несколько отличались. Во-первых, за

Палатами не была жестко закреплена

компетенция, в отличие от Палат ФКСГ.

Во-вторых, эти Палаты могли заседать

вместе, и это был третий состав –

пленарное заседание, чья исключительная

компетенция определялась законом, что

было не похоже на КС ФРГ

В ноябре 2010 года был принят закон, который упразднил Палаты КС и оставил исключительно один состав – пленарное заседание. Собственно, в пояснительной записке к этому проекту объяснялось, что тем самым повысится авторитет решений КС. На самом деле, до 2010 года никто никогда не ставил это как особую проблему, по крайней мере, Белову не доводилось встречать никаких научных и практических дискуссий, относительно того, что, дескать, КС рассматривает дела в Палатах и эти решения менее значимы, менее весомы, чем решения, принимаемые в пленарном заседании.

Закон, правда, не предусматривал пересмотр, пересмотр не допускался - конкретное решение, вынесенное Палатой, считалось решением КС, оно не подлежало обжалованию и пересмотру, но правовая позиция, высказанная в решении, могла впоследствии быть пересмотрена, но только в пленарном заседании. Независимо от того, первоначальное решение высказывал КС в пленарном заседании или в заседании палат, когда изменялась практика, когда пересматривались решения, этот пересмотр должен был осуществлять исключительно КС в полном составе, в пленарном заседании.

Тем не менее, никаких споров, дискуссий относительно того, что решения палат недостаточно авторитетно, никогда не было, и решение, которое было принято законодателем, выглядело несколько странно, насколько знает Белов, сами судьи КС были в некотором недоумении по поводу этого решения, потому что обязанность заседать исключительно в пленарном заседании существенно увеличивает нагрузку на судей, потому что одно и то же дело должно рассматриваться всеми судьями, всеми 19 судьями, тогда как раньше могли отдельным заседанием Палаты (половина состава 9 и 10 судей) рассматривать соответствующие дела.

Кроме того, несколько изменился порядок формирования, но не самого КС, сами судьи (это определено Конституцией) - они назначаются Советом Федерации по представлению Президента, изменился порядок выбора руководства КС. Если изначально судьи сами из своего состава избирали председателя и судью-секретаря, то теперь СФ избирает Председателя и 2 заместителей Председателя КС. Судья-секретарь перестал существовать как должность, соответственно, теперь два заместителя выполняют практически схожие функции, тогда как функции судьи-секретаря несколько отличались от функций заместителя Председателя.

Кроме того, на протяжении этих 10 лет (первые поправки были внесены в 2001 году, вторые – в 2005), несколько поправок касалось статуса судей, в основном, срока полномочий и ограничения предельного возраста пребывания судьи в должности. Срок полномочий, изначально установленный законом в 1994 году, был 12 лет, потом его увеличили до 15, потом его увеличили до пожизненного, т.е. до предельного срока пребывания в должности. Предельный срок в настоящий момент 70 лет, но предельный срок – возраст - не распространяется на Председателя КС. Белову кажется, это выглядит странным, рождаются сильные подозрения, что это сделано под конкретного человека. Так быть не должно, но, тем не менее, это так.

Кроме этих общих вопросов организации, Белов бы еще обратил внимание на Регламент КС, Регламент КС – интересное юридическое явление, потому что его принятие предусмотрено законом о КС, но в законе не определено, какова юридическая сила регламента, какие вопросы он должен регулировать. Регламент, в частности, затрагивает некоторые элементы статуса лиц, участвующих в деле, устанавливает определенные процессуальные права и обязанности. В связи с этим возникает вопрос, насколько это, в принципе, правомерно. Кроме того, Регламент на протяжении многих лет не был официально опубликован. Ситуация изменилась в 2011 году, после того как были внесены существенные изменения в закон о КС - то, что называлось реформой КС, в частности, упразднение палат, после этого Регламент был существенным образом изменен, изложен в новой редакции, уже в новой редакции он был сделан доступным для всех, он был вывешен на сайте КС, включен в правовые базы. В общем, проблема опубликования Регламента, она косвенным образом была снята, но проблема юридической силы регламента остается, и что именно, какое именно значение придавать Регламенту, можно ли Регламент, например, обжаловать с т.з. неправомерного установления прав и обязанностей лиц, участвующих в деле – это вопрос, который остается без ответа. Насколько Белов понимает, судьи склонным считать Регламент техническим документом, не считая, что в нем устанавливаются новые нормы и новые правила. Однако на самом деле это не так, в этом отношении содержание Регламента отличается от тех представлений, которые характеризуют содержание Регламента.

К онституционный

судебный процесс – это один из видов

судопроизводства. Как мы знаем, в ст.

118 Конституции перечисляются виды

судопроизводств: гражданское, уголовное

административное и конституционное.

Закон о КС регламентирует конституционный

судебный процесс в отношении порядка

рассмотрения дел Конституционным Судом

(далее – КСом).

онституционный

судебный процесс – это один из видов

судопроизводства. Как мы знаем, в ст.

118 Конституции перечисляются виды

судопроизводств: гражданское, уголовное

административное и конституционное.

Закон о КС регламентирует конституционный

судебный процесс в отношении порядка

рассмотрения дел Конституционным Судом

(далее – КСом).

Конституционный судебный процесс применяется в К(У)СС, где он, в целом, мало отличается от судопроизводства в КС, хотя некоторые отличия в некоторых субъектах есть.

Мы будем говорить о конституционном судопроизводстве, конституционном судебном процессе, КСРФ, т.е. по ФКЗ «О КС РФ». Закон, в общем-то, довольно много внимания уделяет именно процессу, Белов бы сказал, что дельная доля тех норм, которые определят порядок рассмотрения дел КСом, составляет больше половины закона о КС. При этом, закон определяет как общие правила рассмотрения дел, так и особенности рассмотрения дел отдельных категорий. Мы постараемся дать общую характеристику конституционному судебному процессу в КС, но, при этом, мы должны понимать, что процесс в КС не играет столь важной роли, какую процесс играет в других судах. Главным образом причиной этого можно считать то, что решения КС не обжалуются. Т.к. они не обжалуются, то те дефекты, которые они имеют, грубо говоря, они остаются на совести КС. Они не могут быть основанием для пересмотра решения КС, такой процедуры нет. И, как вытекает из принципов Конституции, быть не может в принципе.

Соответственно, судопроизводство – это некая упорядоченность той процедуры, которая имеет место в КС, это не те правовые жесткие требования, которые, с одной стороны, гарантируют права участников процесса, с другой стороны, предопределяют те основания, по которым решение может оспариваться как вынесенное без надлежащих юридических оснований. Конституционный судебный процесс такого значения, такой роли не играет, соответственно, его регулирование далеко не столь строго соблюдается, как соблюдается процесс в других судах. Мы к этому вопросу еще вернемся, просто Белов привете пример, самый яркий пример: закон о КС не предусматривает существования приглашенных участников процесса. Регламент таких участников предусматривает, и в реальности, КС, считая полезным участие в деле любых должностных лиц и государственных органов, может пригласить к рассмотрению дела представителей Минюста, представителей Генеральной прокуратуры, представителей любого Министерства или иного органа государственной власти. Каков статус этих лиц? В общем, в законе, поскольку их статус не определен, в Регламенте они только упоминаются, можно проводить аналогию с другими участниками процесса, но, в любом случае, здесь явно будет отсутствовать та строгость процессуальной формы, которая характерна для рассмотрения дел в других судах.

В этом отношении конституционный судебный процесс, не надо преувеличивать его значение, к тому же, у КС такая широкая свобода усмотрения, настолько широкие возможности по использованию тех или иных материалов, доказательств, аргументов и доводов, он настолько слабо связан той инициативой, которые проявляют стороны, что, в общем-то, процесс как таковой оказывается лишь некими общими ориентирами, на которые должен, в целом, как то смотреть КС, но не обязательно строго им следовать. По крайней мере, практика складывается именно так.

Тем не менее, закон о КС регламентирует порядок рассмотрения дел достаточно подробно. И мы можем увидеть целый ряд особенностей в конституционном судопроизводстве, которые проистекают из закона и которые характеризуют общий порядок рассмотрения дел в КС.

Мы начнем с принципов конституционного судопроизводства. Некоторые из них закреплены в законе, о некоторых имеет смысл говорить больше, о других только в общем виде упомянуть.

То, что касается принципа законности, про него много написано. Одна говорят, какая может быть законность для КС, если КС сам вершит судьбы закона. В отношении процесса – это совершенно странный довод, потому что процесс обязателен для любого суда, в том виде, в котором он закреплен в законе. КС в этом отношении не исключение. Конечно, КС может проверить конституционность собственной процедуры, но надо сказать, что все многочисленные попытки обжаловать в КС закон о КС были безуспешными. Наверное, отчасти потому что КС считает, что он выступит тут судьей в собственном деле, вопрос слишком непосредственно затрагивает сам КС, возможно по каким-то другим причинам, но, в любом случае, закон о КС для КС обязателен. Другое дело, что последствия нарушения закона, в отличие от других судов, для КС фактически отсутствуют, т.е. если процедура была нарушена, то никаких последствий, кроме угрызения совести самих судей, не возникает.

Второй принцип – принцип коллегиальности. В КС не предусмотрено рассмотрение дел или даже каких-то отдельных процессуальных вопросов в индивидуальном порядке. Начиная от принятия обращения к рассмотрению и заканчивая итоговым решением КС, все эти решения (как процессуальные, так и по существу дела) принимаются коллегиально. Причем, сегодня принимаются исключительно пленарным заседанием, т.е. всеми 19 судьями.

Может быть, отчасти, есть одно маленькое исключение - подготовка дела к разбирательству. На стадии подготовки судья-докладчик имеет право в рамках подготовки дела к рассмотрению истребовать доказательства, приглашать тех или иных участников в процесс, в этом отношении он обладает серьезной процессуальной самостоятельностью. Ему не требуется, чтобы вызвать свидетеля или какое-то лицо в процесс, принимать решение в пленарном заседании. Еще определенную роль играет секретариат, но об речь этом позже.

В целом, в отличие от ЕСПЧ, где вопрос о приемлемости жалобы могут рассматривать судьи единолично, в КС такие вопросы рассматриваются исключительно всем составом суда.

Принцип состязательности в конституционном судопроизводстве один из самых спорных и неоднозначных. С одной стороны, он закреплен в законе прямо и непосредственно. Отчасти закрепление этого принципа подчеркивает, что КС именно суд. Его процедура носит судебный характер, сам он относится к судебным органам, соответственно, для него обязательны те принципы, которые Конституция устанавливает в отношении судопроизводства. А состязательность – один из таких принципов. Состязательности не сводится только к наличию сторон и к равноправию сторон в процессе. С наличием сторон в конституционном процессе тоже могут быть проблемы. По крайней мере, есть т.з. о том, что в некоторых видах дел КС, стороны могут отсутствовать, например в делах о толковании Конституции. Белов считает, что это неправильно, Белов полагает, что дело доходит до КС только тогда, когда есть спор относительно содержания Конституции, а раз есть спор, значит, есть те, кто спорят – 2 позиции, 2 т.з., вот нам и стороны в процессе. Однако закон прямо не указывает на то, что такие лица должны быть, в частности, в делах о толкования Конституции, и само наличие сторон уже вызывает сомнения.

То, что касается равноправия, то это никаких сомнений не вызывает.

А еще один элемент состязательности – пассивность суда и необходимость совершения любых процессуальных действий исключительно по инициативе сторон – эта черта в конституционном процессе отсутствует почти совсем. КС в процесс имеет активное положение, т.е. он может, во-первых, самостоятельно добывать доказательства: начиная от принятии решения о необходимости тех или иных доказательств, и заканчивая их добыванием, их истребованием в других государственных органах. КС также не связан аргументами и доводами сторон по существу дела, и в этом есть глубокий теоретический смысл, большая теоретическая подоплека. Поскольку КС рассматривает вопросы, носящие публичный характер, вопросы, которые затрагивают интересы широкого круга граждан, он не может себе позволить ограничиваться лишь теми действиями, которые инициируют сами стороны. В этом случае, если бы он буквально следовал принципу состязательности, то, скажем, недостаточная подготовка или недостаточный профессионализм лиц, участвующих в деле, могло бы приводить к ущемлению прав едва ли не всех граждан РФ, которые страдали бы от недостаточно умелого отстаивания позиции неконституционности закона в КС. Поскольку этого допустить никак нельзя, КС берет на себя, отчасти, функцию дополнения и собственного расследования.

Судьи КС не столь связаны как судьи обычных судов теми процессуальными инициативами, которые выдвигают стороны. Это не мешает сторонам заявлять ходатайство об истребовании каких-то доказательств и представлять свои аргументы, но, в любом случае, КС только этими материалами не ограничивается.

В этом отношении конституционный процесс не имеет вида классического состязательного процесса. У него очень много черт розыскного, следственного процесса, собственно, предопределяется это особенностями тех вопросов, которые рассматриваются в КС.

Вообще в КС, хотя и есть конкретный заявитель, но считается, что речь идет не о правах и обязанностях конкретного заявителя, а о тех правах и обязанностях, которые установлены нормативно, грубо говоря, не о субъективном праве, а об объективном праве. В этом отношении, конечно, то, что состязательность ограничена, выглядит достаточно логично.

Устность в процессе конституционном тоже весьма условна, особенно это касается новой процедуры, введенной законом, принятом в ноябре 2010 года, реформировавшем КС, вступившим в силу в феврале 2001 года. Этот закон предусмотрел новую процедуру – процедура предусмотрена ст. 471. Это процедура письменного судопроизводства.

Предполагается, что если речь идет о применении ранее высказанной правовой позиции КС в новом деле, к новому нормативному акту, то полное слушание дела не требуется. Достаточно письменного разбирательства без приглашения сторон. Естественно, есть обращение в КС, есть отзыв на это обращение органа, издавшего и подписавшего оспариваемый НПА, и всё. Дальше КС сам, без участия сторон, рассматривает эти материалы.

Процедура ст. 471., она рассматривается как исключение из общего правила, считается, что если кто-то из участников процесса возражает против применения этой процедуры, она не может быть применена, любые возражения возвращают рассмотрение дела в обычный порядок. Обычный порядок предполагает, что при рассмотрении дела по существу, стороны приглашаются в судебное заседание, высказывают устно свои позиции, происходит судоговорение, которое и характеризует устность судебного разбирательства.

Есть масса «но», в т.ч. в отношении общей процедуры. Во-первых, эта устность касается далеко не всех стадии процесса. Если в суде общей юрисдикции устность и состязательность предполагаются с самого начала, т.е. с момента обсуждения возможности принятия обращения к рассмотрению, на стадии подготовки дела к разбирательству могут быть т.н. предварительные слушания. То в КС только само уже рассмотрение дела.

Много лет подвергалась критике, подвергается критике та практика, которую КС сформировал давно – практика вынесения Определений, решающих те или иные дела по существу, об этом еще речь впереди.

Эти Определения выносятся без участия сторон, соответственно, поскольку подавляющее большинство дел решается именно Определениями, и в них иногда даже формируются правовые позиции КС, в них иногда даже по сути принимается то решение, которое должно было бы выноситься в форме Постановления и приниматься в устной, гласной процедуре. В общем, фактически можно говорить, что в этой части устность существенным образом ограничена.

Уже непосредственно в самом рассмотрении дела, в самой процедуре, когда речь идет о КС, то устности гораздо меньше, чем в других судах, Если, например, в уголовной процессе считается, что устность требует оглашения всех доказательств, имеющихся в деле, то в конституционном процессе никто ничего подобного не делает. Далеко не все материалы дела оглашаются в заседании. Участники процесса, за ними сохраняется право знакомиться с материалами дела, но той самой устности, которая обеспечивает гарантии ознакомления со всеми материалами, которое обеспечивает представление о доказательной базе со всех сторон, всех участников процесса, этой устности в конституционном судопроизводстве нет.

То, что касается гласности и открытости, то в той же части, в которой речь идет об устности, в той же части можно говорить и о гласности. Потому что письменные документы, частично они доступны на сайте КС, там некоторые обращения даже вывешиваются для всеобщего ознакомления, но закон этого не требует, закон не предполагает гласность и открытость за пределами устной процедуры, которая весьма ограниченно применяется.

Про производство на русском языке Белов не будет говорить.

По поводу непрерывности. Сегодня этот принцип фактически отменен. И юридически тоже. Потому что им пожертвовали в качестве компенсации за ликвидацию Палат КС. Принцип непрерывность предполагает, что суд не может начинать рассмотрение другого дела, пока не рассмотрел предыдущее. Это касается рассмотрения дела в определенном составе КС. До тех пор, пока существовали Палаты КС, КС мог параллельно рассматривать максимум 3 дела: каждая Палата могла рассматривать по 1 делу и пленарное заседание. Только рассмотрев очередное дело, можно было перейти к рассмотрению нового. Ликвидация палат фактически привела бы, если бы не отменили принцип непрерывности, к тому, что КС может рассматривать только одно дело в конкретный момент времени. Законодатель посчитал, что это слишком сильно ограничит, затормозит работу КС, поэтому принцип непрерывности был отменен. Теперь КС может параллельно рассматривать сколько угодно дел. Но, конечно, есть разумные пределы, чтобы сами судьи не путались в делах. Но закон требований непрерывности не устанавливает. В этом отношении, конституционный судебный процесс, который начинал функционировать как обычный процесс, соответствующий тем представлениям о процессе, которые сформировались на базе других видов судопроизводства, теперь стал существенно отличаться.

Как мы видим, с состязательность, и устность, и непрерывность – те принципы, которые характерны для любых видов процесса, но именно в КС они имеют настолько существенную специфику, что во многих случаях оставляют сомнение относительно того, что они вообще существуют. Даже формальное признание, как в случае с принципом состязательности, не означает, что в действительности этот принцип соблюдается

Последний принцип – принцип процессуальной экономии, который нигде нормативно не закреплен, но широко применяется. Его сложно считать в юридическом смысле принципом, однако КС некоторые решения принимает, явно руководствуясь идеей процессуальной экономии. Белов приведет пример, к которому мы потом вернемся - пример рассмотрения конституционности какого-то закона. Допустим, КС рассматривает конституционность закона и видит, что заявитель оспаривает какую-то норму, имеющую определенный нормативный объем, объем нормативного содержания. Заявитель оспаривает часть этого нормативного содержания, и например, та часть, которую оспаривает заявитель – неконституционная. С т.з. возможного подхода, КС мог бы в этом случае признать неконституционной норму в той части, в которой она была оспорена заявителем. Но в этом случае другие части общего нормативного объема остались бы неоцененными с т.з. конституционности, и могло бы появиться новое обращение по поводу уже другой части той же самой статьи, и КС вновь потребовалось бы оценивать ее конституционность уже несколько в ином смысле, в иной части нормативного объема.

Что делает КС?

Он говорит: нет, мы не будем рассматривать кусочек, мы в целом оценим норму, и скажем, что в этой части она конституционна, в этой неконституционна. Назовем это конституционном токованием нормы. Конституционное толкование нормы проистекало из процессуальной экономии¸ чтобы снова и снова не возвращаться по поводу конкретных ситуаций по поводу применения нормы к ее конституционности, КС раз и навсегда определяет, в какой части норма должна считаться конституционной, а в какой части она конституционной признана быть не может. Тем самым, может быть, в какой-то части, расширив предмет обращения в КС, хотя, что тут понимать под предметом обращения, в любом случае, КС определенным образом более универсальное решение принимает и тем самым предотвращает повторное рассмотрение тех же самых вопросов. Процессуальная экономия относится в т.ч. и к тем ситуациям, когда КС выносит решение не как итоговое, финальное Постановление, а, скажем, выносит Определение об отказе в рассмотрении дела, но в этом Определении по сути дела проблему решает. В этом случае, если почитать Определения КС, то в некоторых ситуациях он пишет, что вопрос не требует рассмотрения в Постановлении КС. Предполагается, что достаточно вынести определение. И эта идея о достаточности Определения, она вытекает из принципа процессуальной экономии.

К роме

тех принципов, о которых мы поговорили,

мы должны поговорить о тех процессуальных

институтов, которые характерны для

любого судебного процесса, в т.ч. для

конституционного.

роме

тех принципов, о которых мы поговорили,

мы должны поговорить о тех процессуальных

институтов, которые характерны для

любого судебного процесса, в т.ч. для

конституционного.

Судебный процесс конституционный в части состава участников сильно зависим от той категории дела, которая рассматривается. В Конституции и в ФКЗ «О КС РФ» перечисляется большое количество разных заявителей, которые могут возбуждать производство в КС. В частности, речь идет о тех органах, которые могут подавать запросы в порядке абстрактного нормоконтроля, т.е. без относительно конкретного дела, речь идет о тех органах, которые могут инициировать конкретный нормоконтроль в связи с рассмотрением ими конкретного дела, но и органах, которые могут возбуждать производство в КС в рамках споров о компетенции, либо в делах о токовании Конституции.

Закон и Конституция, наверное, самый большой перечень предусматривает в отношении тех, кто может возбуждать дела об абстрактном нормоконтроле. Здесь перечислено, в частности: Президент, Правительство, Государственная Дума и Совет Федерации, Верховный и Высший Арбитражный Суд и такой специфический субъект как 1/5 депутатов ГД, 90 человек могут обратиться в КС с запросом + органы законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации.

Белов не будет пересказывать условия или особенности обращения в Суд субъектов, Белов обращает внимание на несколько проблемных черт всей процедуры и всех этих полномочий.

Во-первых, очень странным выглядит в целом обращение в КС судов. Еще в порядке абстрактного нормоконтроля, в каком-то смысле, эта странность меньше бросается в глаза, потому что при абстрактном нормоконтроле суды действуют вне рамок судопроизводства в буквальном смысле. Однако и в этом случае суды сомневаются о конституционности закона, они должны отстаивать в КС как заявители позицию о его неконституционности, они занимают положение стороны в процессе, что выглядит достаточно странно. В конституционном процессе это выглядит менее странно, чем выглядело бы в процессе гражданском или административном, однако и в этом случае все равно, Белову представляется это достаточно это необычным для судов – выполнять функции оспаривания какого-то нормативного акта, особенно, если речь идет об оспаривании закона. Здесь в общем-то с теоретической т.з. может возникать масса сомнений в правильности предоставления таких полномочий судам, потому что суды, вместо того, чтобы исполнять закон, они начинают бороться против закона в КС. И их роль в качестве правоприменительных органов в этом случае оказывается ограниченной. Но с практической т.з. все наоборот. Суды – те органы, которые непосредственно сталкиваются с рассмотрением конкретных дел, они могут увидеть то, что не может увидеть орган, имеющий право возбуждать абстрактный нормоконтроль в КС. И в этом отношении у судов всегда больше поводов, всегда больше оснований для обращения в КС с запросом о неконституционности.

В отношении конкретного нормоконтроля, Конституция и закон о КС фактически предусматривают только два вида субъектов – граждане и суды. Однако закон, по сравнению с Конституцией, добавляет туда еще и объединения граждан. На практике, этот перечень расширяется многократно. Практика КС показывает, что он принимает жалобы или обращения о неконституционности, тут их сложно назвать запросом, потому что они в строгом смысле запросом не являются, но и жалобой это тоже посчитать проблематично. Например, КС признал право возбуждать конкретный нормоконтроль (и абстрактный тоже) за прокурором. Это право предусмотрено законом о прокуратуре, а закон о прокуратуре – обычный федеральный. В каком-то смысле, корректируя положения ФКЗ о КС – этот закон добавляет полномочия прокурора, которые законом о КС не предусмотрены. В связи с чем с т.з. формальной не могут не возникать определенные сомнения в том, что это оправданно. Кроме того, ФКЗ Об Уполномоченном по правам человека предоставляет право обращения в КС Уполномоченного. КС признал в своей практике возможность обжаловать нарушения прав местного самоуправления за органами местного самоуправления. Кроме того, КС принимает жалобы от юридических лиц. Далеко не всегда юридическое лицо является объединением граждан, но КС, следуя общей позиции, что юридическое лицо – это форма реализации прав граждан, и нарушение прав юридического лица влечет нарушение прав граждан, его учредителей и участников, следуя этой общей логике, КС принимает к рассмотрению жалобы юридических лиц, они также, как и жалобы граждан, составляют подавляющее большинство тех обращений, которые рассматривает КС.

Получается, что, в целом, круг лиц, обращающихся в КС, чрезвычайно широк. КС даже принимал к рассмотрению обращение ГУП и государственных учреждений, хотя они объединениями граждан не являются точно. В этом отношении КС скорее руководствуется принципом, что лучше принять больше жалоб и устранить максимальное количество нарушений Конституции, нежели ограничивать возможности возбуждать производство в КС, следуя строгим формулировкам закона.

Короче говоря, КС в этом отношении формализмом не отличается, он старается более эффективно обеспечивать защиту Конституции, рассматривая возможность обращения в КС в качестве эффективного инструмента.

Т е,

кто обращается в КС – это одна сторона

в процессе, независимо от вида производства,

заявитель есть всегда, при любой категории

дел.

е,

кто обращается в КС – это одна сторона

в процессе, независимо от вида производства,

заявитель есть всегда, при любой категории

дел.