- •Академия управления при Президенте Республики Беларусь

- •Микроэкономика

- •Содержание

- •Глава 1. Введение в микроэкономику 12

- •Глава 2. Теория поведения потребителя 27

- •Глава 3. Рыночное поведение конкурентных фирм 58

- •Глава 4. Чистая монополия 84

- •Глава 5. Монополистическая конкуренция 114

- •Глава 6. Олигополия 132

- •Глава 7. Рынок труда 169

- •Глава 8. Рынок капитала. Предпринимательская способность и экономическая прибыль 208

- •Глава 9. Рынок земли 238

- •Глава 10. Общее равновесие и общественное благосостояние 255

- •Глава 11. Внешние эффекты 284

- •Глава 12. Информация, неопределенность и риск в экономике 319

- •Глава 13. Общественные блага 354

- •Глава 14. Теория общественного выбора 383

- •Предисловие

- •Глава 1. Введение в микроэкономику

- •1.1. Предмет микроэкономики. Принятие решений субъектами рынка в условиях экономического выбора. Концепцияэкономического рационализма. Роль цен в размещении ресурсов

- •1.2. Применение и границы микроэкономической теории. Микроэкономическая теория и практика

- •1.3. Методы микроэкономического анализа. Предельный и функциональный анализ. Равновесный подход к исследованию экономических явлений и процессов

- •Зависимость между ценой на билеты на дискотеку и числом посетителей

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 2. Теория поведения потребителя

- •2.1. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ: кардинализм (количественный подход) и ординализм (порядковый подход)

- •2.2. Функция полезности. Аксиомы ординалистского подхода. Кривые безразличия потребителя и их свойства. Предельная норма замещения

- •Замещения

- •В потреблении

- •2.3. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства. Наклон бюджетной линии

- •2.4. Графическая интерпретация равновесия потребителя

- •Сдвиги кривой индивидуального спроса

- •Для нормального товара

- •Для нормального товара

- •«Цена – потребления» и кривой спроса

- •И кривой спроса для товара Гиффена

- •2.6. Эффект дохода и эффект замещения

- •Дохода некачественного товара

- •2.7. Рыночный спрос и построение кривой рыночного спроса

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для обсуждения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 3. Рыночное поведение конкурентных фирм

- •3.1. Типы конкуренции и основные рыночные структуры

- •Характерные черты основных моделей рынка

- •3.2. Основные признаки совершенной конкуренции. Совершенно конкурентная фирма

- •3.3. Краткосрочное равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции. Принцип максимизации прибыли

- •3.4. Равновесие фирмы – совершенного конкурента в долгосрочном периоде. Долгосрочное предложение в конкурентной отрасли

- •3.5. Совершенная конкуренция и эффективность

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и упражнения

- •Литература

- •Глава 4. Чистая монополия

- •4.1. Основные черты чистой монополии. Факторы монополизации. Виды монополии

- •Основные формы монополистических союзов

- •4.2. Спрос на продукт и предельный доход монополиста

- •Издержки, цена, доходы и количество продукции

- •4.3. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии в краткосрочном и долгосрочном периодах. Монопсония

- •4.4. Чистая монополия и эффективность

- •4.5. Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и упражнения

- •Литература

- •Глава 5. Монополистическая конкуренция

- •5.1. Характеристика рынка монополистической конкуренции

- •5.2. Равновесие фирмы – монополистического конкурента в краткосрочном периоде

- •5.3. Равновесие фирмы – монополистического конкурента в долгосрочном периоде. Издержки монополистической конкуренции

- •5.4. Дифференциация и специализация продукции как методыконкурентной стратегии фирм – монополистических конкурентов

- •5.5. Реклама и стимулирование сбыта – факторы завоевания конкурентного преимущества

- •Пространственная интерпретация монополистической конкуренции

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 6. Олигополия

- •6.1. Основные признаки олигополии. Стратегическое взаимодействие фирм в условиях олигополии

- •6.2. Типология моделей олигополии

- •6.3. Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель ломаной кривой спроса

- •6.4. Использование теории игр при моделировании стратегического взаимодействия фирм в условиях олигополии

- •Матрица результатов игры «дилемма заключенных»

- •Матрица результатов игры дуополистов с доминирующей стратегией снижения цен

- •Матрица результатов игры дуополистов с доминирующей стратегией повышения цен

- •Матрица результатов игры дуополистов без доминирующей стратегии

- •Матрица результатов игры с двумя равновесиями по Нэшу

- •6.5. Олигополия и эффективность

- •Равновесные объемы производства и цены при различных структурах рынка

- •6.6. Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Показатели монопольной власти

- •Концентрация производства по отраслям промышленности

- •6.7. Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование: мировой опыт и особенности в Республике Беларусь

- •Предприятия, занимавшие доминирующее положение на рынке Республики Беларусь в 2004 г.

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Тесты и задачи

- •Литература

- •Глава 7. Рынок труда

- •7.1. Рынки ресурсов

- •Расчет дохода от предельного продукта для предприятия, функционирующего в условиях совершенной конкуренции

- •7.2. Структура рынка ресурсов

- •7.3. Рынок труда: понятие, функции, принципы функционирования

- •7.5. Рынок труда при несовершенной конкуренции

- •7.6. Заработная плата. Формы и системы заработной платы

- •7.7. Особенности рынка труда в Республике Беларусь

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 8. Рынок капитала. Предпринимательская способность и экономическая прибыль

- •8.1. Рынок капитала и его структура. Физический и денежный капитал

- •8.2. Рынок ссудного капитала и ссудный процент

- •8.3. Спрос на инвестиции. Дисконтирование и понятие чистой приведенной стоимости

- •8.4. Рынок ценных бумаг. Цены и доходы на рынке ценных бумаг

- •8.5. Особенности рынка ценных бумаг в Республике Беларусь

- •8.6. Предпринимательская способность как фактор производства и экономическая прибыль как разновидность факторного дохода

- •8.7. Источники экономической прибыли. Роль фактора неопределенности в формировании экономической прибыли

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 9. Рынок земли

- •9.1. Земля как фактор производства. Ограниченность земли. Земля как возобновляемый ресурс: естественное и экономическое плодородие почвы

- •9.2. Земельная рента как цена за использование земли. Определение размера ренты в условиях конкуренции. Экономическая рента. Рента и арендная плата

- •9.3. Разнокачественность земельных участков и дифференциальная рента

- •9.4. Земельные отношения в Республике Беларусь

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 10. Общее равновесие и общественное благосостояние

- •10.1. Частичное и общее экономическое равновесие

- •10.2. Конкурентное равновесие и эффективность

- •Взаимовыгодных сделок

- •10.3. Экономическая эффективность и социальная справедливость

- •10.4. Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирования

- •10.4.1. Рыночная власть

- •10.4.2. Неполная информация

- •10.4.3. Внешние эффекты

- •10.4.4. Общественные блага

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 11. Внешние эффекты

- •11.1. Сущность внешних эффектов

- •11.2. Формы проявления внешних эффектов и их последствия

- •11.3. Интернализация внешних эффектов

- •11.4. Использование теории внешних эффектов в экономической практике

- •11.5. Формирование эколого-экономического механизма природопользования

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 12. Информация, неопределенность и риск в экономике

- •12.1. Полная информированность экономических субъектов как условие экономического оптимума. Несовершенная информация на рынках. Неопределенность

- •12.2. Выбор в условиях неопределенности. Поведенческие модели выбора

- •12.3. Рынки с асимметричной информацией. Отрицательный отбор. Рыночные сигналы и их роль в преодолении информационной асимметрии

- •12.4. Рынок страхования. Моральный риск. Проблемы «принципал-агент», нанимателя и нанятого

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 13. Общественные блага

- •13.1. Сущность общественных благ

- •13.2. Классификация смешанных общественных благ

- •13.3. Особенности спроса на общественные блага

- •Специфика формирования совокупного спроса

- •13.4. Производство общественных благ: возможности рынка и государства

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 14. Теория общественного выбора

- •14.1. Методология анализа общественного выбора. Концепция «экономического человека». Методологический индивидуализм. Политика как обмен

- •Профили предпочтений

- •14.3. Группы специальных интересов. Лоббизм. Логроллинг. Модель бюрократии. Поиск политической ренты

- •14.4. Политико-экономический цикл

- •14.5. Фиаско государства: проблема эффективности государственного вмешательства в экономику

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глоссарий

Литература

Пиндайк Р., Рубенфельд Д. Микроэкономика – М.: «Экономика», «Дело», 1992. – 510 с.

Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА-М, 2000. – XVI, 696 с.

Стиглиц Дж. Информация и изменение парадигмы экономической теории. // Экономический вестник. – Вып. 3. – № 3. – 2003. – С. 336-421.

Белянин А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения // Вопросы экономики. – № 1. – 2003. – С. 4-23.

Ясинский Ю.М., Тихонов А.О. Развитие социально-экономических систем: Монография. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. – 95 с.

Глава 13. Общественные блага

Данная глава играет важную роль в структуре курса, завершая рассмотрение проблем несостоятельности (провалов) рынка. В ряде случаев блага обладает такими качествами, что их предоставление на базе рыночного механизма оказывается затрудненно либо вообще невозможно. Такие блага называются общественными.

Основная задача главы – дать целостное представление об основных положениях теории общественных благ, ее ключевых понятиях и аналитических инструментах. С этой целью определяется сущность такого явления как общественное благо, его отличия от частного, признаки смешанных благ, специфические условия формирования спроса и предложения на данные товары.

Рассмотрение данных базовых понятий поможет найти оптимальные варианты обеспечения ими потребителей, выявить возможности альтернативных механизмов их предложения.

13.1. Сущность общественных благ

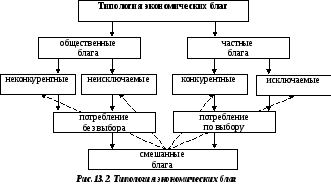

К общественным благам мировая экономическая наука и хозяйственная практика относят те товары и услуги, которые рынок не поставляет, поскольку их особенности противоположны свойствам товаров индивидуального потребления. Для определения их сущности следует вспомнить свойства изученных ранее частных благ. В основу классификации благ положено два критерия – характер распределения полезности блага среди потребителей и степени его доступности в потреблении. В соответствии с первым выделяют признаки избирательности или неизбирательности, а вторым – исключаемости или неисключаемости.

Чистое частное благо – это благо, каждая единица которого может быть продана потребителю за отдельную плату. К ним относятся: продукты питания, одежда, индивидуальный транспорт, бытовая техника и т.д. Рынки идеально подходят для обращения на них чистых частных благ, обладающих признаками избирательности и исключаемости в потреблении.

Свойство избирательности в потреблении означает, что частные блага приобретаются в индивидуальном порядке в соответствии с системой вкусов и предпочтений потребителя. Эти товары делимы, т.е. они выступают в виде совокупных самостоятельных единиц. Потребление данных благ одним человеком делает невозможным их потребление другими людьми.

Свойство исключаемости связано с недоступностью данных благ для тех, кто не способен заплатить за них рыночную цену. В случае чистых частных благ предполагается, что все затраты на их производство полностью несет производитель товара, а все выгоды достаются потребителю. Цена блага соответствует его предельной полезности.

Сущность и свойства общественных благ принципиально иные. Впервые они были сформулированы в середине 50-х годов ХХ в. американским экономистом Полом Самуэльсоном, лауреатом Нобелевской премии 1970 г. за вклад в повышение уровня научного анализа.

Чистое общественное благо – такое благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами независимо от оплаты. Классическими примерами общественных благ являются услуги национальной обороны, органов безопасности, структур по профилактике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-климатического и техногенного характера и целый ряд аналогичных благ и услуг. Потребление данных благ связано со значительными положительными внешними эффектами, что препятствует их реализации при помощи механизма цен.

Основными свойствами чистых общественных благ являются: неизбирательность и неисключаемость в потреблении. Неизбирательность или неконкурентность (несоперничество) в потреблении означает, что появление дополнительного потребителя не уменьшает доступность и полезность блага для других. Например, рождение ребенка на территории страны не уменьшает величину безопасности, предоставленной другим гражданам. Поэтому эти блага неконкурентны в потреблении.

Условие неконкурентности в потреблении также связано с неделимостью общественных благ. Неделимость блага в потреблении означает, что субъект не может непосредственно выбирать объем его потребления. С позиций отдельного индивидуума потребление благ такого рода носит как бы принудительный характер, выбор отсутствует. Население пользуется всем объемом предоставляемого на данной территории чистого общественного блага (оборона страны). Предполагается, что общественное благо предоставляется всем жителям поровну, т.е. однородно по всей территории. Предельные издержки предоставления дополнительному потребителю чистого общественного блага равны нулю.

Формально

условие неизбирательности и неделимости

общественного блага в количестве Q

одновременно для каждого i-того индивида

можно представить в следующем виде:

Q = Qi, где i = 1, …n. Если бы благо было

частным, то аналогичная зависимость

для блага Х выглядела бы, как

![]() .

.

Неисключаемость в потреблении означает невозможность запрета дополнительным потребителям пользоваться общественными благами, не оплачивая их. Чистое общественное благо обладает своеобразным положительным внешним эффектом: как только оно произведено, становится доступным для всех, что в свою очередь, порождает чрезмерно высокие издержки исключения не заплативших за благо потребителей. Например, лишить жителя страны услуг обороны, иначе, чем выдворив его из страны, нельзя.

Указанные свойства чисто общественных благ имеют графическую интерпретацию. При заданном объеме издержек, равном С, объем произведенного общественного блага Q пропорционален n – количеству человек, на которых распространяется потребление данного блага. Значит, кривые совокупных, средних и предельных издержек могут изображаться как функция от n (рис.13.1).

Д о

тех пор, пока предельные издержки

предоставления блага дополнительному

потребителю равны нулю, чистое

общественное благо в оптимальном случае

должно поставляться по нулевой цене

(МС=Р=0). Это означает, что частное

предприятие не будет производить чистое

общественное благо. Даже, если бы оно

попыталось взимать плату с субъектов

из-за принципа неисключаемости, это

было бы невозможно. Следовательно,

особенности экономического оборота

общественных благ и их специфические

свойства являются одной из причин

«отказов» рынка. Рынок, настроенный на

работу в условиях платежеспособного

спроса, не может функционировать в

данных обстоятельствах. Выходом из

этой ситуации может быть только

вмешательство государства.

о

тех пор, пока предельные издержки

предоставления блага дополнительному

потребителю равны нулю, чистое

общественное благо в оптимальном случае

должно поставляться по нулевой цене

(МС=Р=0). Это означает, что частное

предприятие не будет производить чистое

общественное благо. Даже, если бы оно

попыталось взимать плату с субъектов

из-за принципа неисключаемости, это

было бы невозможно. Следовательно,

особенности экономического оборота

общественных благ и их специфические

свойства являются одной из причин

«отказов» рынка. Рынок, настроенный на

работу в условиях платежеспособного

спроса, не может функционировать в

данных обстоятельствах. Выходом из

этой ситуации может быть только

вмешательство государства.

Однако чистых общественных благ, свойства которых точно соответствовали бы вышеизложенным (неизбирательность и неисключаемость в потреблении, неделимость и наличие нулевых предельных издержек), довольно немного: оборона, дипломатия, освещение улиц и т.п.

В связи с этим можно рассматривать чистые общественные и частные блага как два полярных случая, между которыми существуют различные промежуточные формы. Для их характеристики вводится понятие смешанных общественных благ, отличающихся друг от друга степенью несоперничества и неисключаемости, их различными вариациями. Типология экономических благ представлена на рис.13.2.