- •Раздел I. Теория и методология политической науки 13

- •Раздел III 90

- •Раздел II 90

- •Раздел I. Теория и методология политической науки 17

- •Раздел III 94

- •Раздел II 90

- •Раздел I. Теория и методология политической науки

- •Тема 1. Политология — наука и учебная дисциплина

- •Тема 3. Институционализация политической науки в Беларуси

- •Тема 4. Политика как общественное явление

- •Тема 5. Политическая власть

- •1.9.3Акон политического развития характеризует:

- •1.45. Социальная основа демократического, авторитарного и тоталитарного политических режимов.

- •Тема 1.

- •Тема 2.

- •Тема 10

- •Раздел II

- •2.25. Что обусловливает «воспроизводство» легитимности политических институтов Беларуси?

- •Тема 8.

- •Тема 12

- •Тема 13

- •Тема 14

- •Тема 15

- •Тема 16

- •Тема 17

- •Тема 18

- •Раздел III

- •3.9. Политическая модернизация означает:

- •Тема 11.

- •Тема 20

- •Тема 21

- •Тема 22

- •Тема 23

- •Раздел 5

- •4. 1. Государственная политика означает:

- •4.26. Прокомментируйте содержание статьи 4 Конституции Республики Беларусь: демократия в стране «осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.

- •Раздел V

- •Тема 24

- •Тема 25

- •Раздел V

- •Раздел I. Теория и методология политической науки 17

- •Раздел III 94

- •Раздел II 90

- •Тема 24.

- •Тема 25.

- •Раздел I. Теория и методология политической науки

- •Тема 5. Политическая власть

- •Тема 8. Государство как политический институт

- •Тема 9. Институты государственной власти Республики Беларусь

- •Тема 13. Политические изменения в переходных обществах

- •Тема 14. Представительство и выборы

- •Тема 15. Политическая коммуникация

- •Тема 16. Политическая культура и социализация

- •Тема 19. Политические конфликты и кризисы

- •Тема 20. Приоритеты государственной политики [в Республике Беларусь]

- •Тема 22. Идеология [белорусского] государства и социальное управление

- •Тема 23. Внешняя политика Беларуси

- •Тема 24. Система международных отношений

- •Тема I. Политология — наука и учебная дисциплина

- •Тема 5. Политическая власть

- •Тема 9. Институты государственной власти Республики Беларусь

- •Тема 13. Политические изменения в переходных обществах

- •Тема 23. Внешняя политика Беларуси

- •Раздел I. Теория и методология политической науки

- •Раздел II. Политические институты

- •Раздел III. Политические процессы в Республике Беларусь и современном мире

- •Раздел IV. Государственная политика и управление в Республике Беларусь

- •Раздел V. Международные политические отношения

- •Признаки власти

- •Публилий Сир

- •К. Д. Ушинский

- •Раздел II

- •3.43. Типы политических конфликтов

- •Раздел IV

- •Раздел V

- •Раздел I

- •1.21.Объясняя политическую действительность, политология ис пользует категории (понятия):

- •1.22. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •1.44. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •Раздел I. Теория и методология политической науки 17

- •Раздел III 94

- •Раздел II 90

- •Тема 13

- •3.36. Объясните одну из процедур процесса формирования и осуществления политических технологий:

- •3.37. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •Тема 14

- •3.43. Укажите достоинства пропорциональной и мажоритарной избирательных систем:

- •3.44. Укажите недостатки пропорциональной и мажоритарной избирательных систем:

- •3.48. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •Тема 15

- •3.51. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •Тема 16

- •3.52. Политическая культура — это...

- •3.65. Установите характерные черты демократической, патриархальной, подданнической, авторитарной и тоталитарной политических культур:

- •3.66. Определите и аргументируйте тип политической культуры, характерный для белорусского общества:

- •3.71. Систематизируйте и классифицируйте элементы структуры политического сознания и поведения:

- •3.72. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •Тема 17

- •3.73. Политическая идеология — это...

- •3.74. Возможно ли прогрессивное развитие общества без идеологии? Осмысливая варианты ответов на этот вопрос, попытайтесь опровергнуть или обосновать утверждения:

- •3.75. Прогрессивное влияние той или иной политической идеологии на общественное развитие зависит от факторов:

- •3.76. Определите политические идеи классического либерализма и консерватизма:

- •3.77. Систематизируйте политические идеи коммунистической и социал-демократической идеологий.

- •3.78. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •3.85. Укажите пути преодоления политических кризисов (идентичности, распределения благ, участия, проникновения, легитимности):

- •3.86. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •Раздел IV

- •4.10. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •Раздел V

- •Тема 24

- •Тема 25

- •Раздел I. Теория и методология политической науки 17

- •Раздел III 94

- •Раздел II 90

- •5.23. Подберите к каждому понятию (категории) в левой колонке краткое определение, сформулированное в правой колонке:

- •1.Формы политической власти.

Тема 4. Политика как общественное явление

Происхождение политики, ее специфика. Политологические трактовки политики. Структура и функции, свойства и уровни функционирования политики. Основания классификации политики. Политика как искусство управления государством и обществом.

Взаимодействие политики с экономикой, правом, моралью, наукой и другими общественными сферами.

Пределы и границы политики.

Политика является продуктом классового общества и государства. На начальных ступенях первобытнообщинного строя, в условиях крайне низкого уровня производительных сил, уравнительного распределения продуктов, отсутствия имущественного неравенства и особых органов власти, поведение людей регулировали такие архаичные институты, как община, род, собрание, семья, вожди, обычаи и ритуалы. Потребность в таком универсальном средстве управления человеческим сообществом, как политика, постепенно формировалась и возрастала по мере углубления имущественного неравенства, возникновения частной собственности, эксплуатации и обострения социальных антагонизмов.

Основные причины возникновения политики: объективная потребность в регулировании социальных отношений, становление государства, необходимость реализации общих интересов.

Философ Аристотель называл политику высшей формой человеческого общения, которое служит достижению общего блага и счастливой жизни. Он трактовал политику как деятельность по управлению государственными делами (полисом — юродом-государством). Демокрит и Платон называли политику высшим из всех искусств, занятием для одаренных, мудрых, справедливых и честных людей.

Итальянский политический мыслитель Н. Макиавелли характеризовал политику как «совокупность средств», необходимых для того, чтобы овладеть государственной властью и полезно использовать ее для укрепления государственности, выполнения обязанностей перед обществом.

В политологии существует многообразие интерпретаций политики как общественного явления:

экономическая (политика рассматривается с позиций экономического детерминизма, как надстройка над экономическим базисом);

стратификационная (политика интерпретируется как соперничество социальных групп, стремящихся к реализации своих интересов с помощью государственной власти);

правовая (ее последователи считают политику производной от права);

этическая (в ее основе нормативный, ценностный подход к политике как средству достижения общественного благополучия);

институциональная (политика определяется как деятельность государственных и общественных институтов);

антропологическая (усматривает источники политики в природе человека как социального существа, в естественном стремлении людей к цивилизованному общению и коллективному взаимодействию);

конфликтно-консенсусная (объясняет политику как систему социальных противоречий и конфликтов, требующих целенаправленных усилий по их разрешению, примирению субъектов политического процесса).

Есть и другие трактовки. Такое многообразие суждений обусловлено «радиоактивными» свойствами политики, ее тотальным влиянием на общество и богатством содержания. Как в прошлом, так и в наше время наука о политике стремится проникнуть в «сокровенные тайны» во многом загадочного феномена, чтобы удовлетворить запросы практики. И это естественно. Изменяются условия и характер политической жизни. Рождаются новые интересы и потребности общества. Развиваются технологии и формы конкурентного взаимодействия участников политического процесса. Непрерывно возникают общественные проблемы, которые невозможно разрешить, не прибегая к политическим средствам и методам. Указанные факторы требуют постоянного внесения коррективов в научные представления о политике, закономерностях и законах политического бытия, способах и механизмах его совершенствования.

Как мыслителей прошлого, так и ученых нашего времени объединяет представление о политике как специфической сфере отношений: 1) индивидов, социальных групп и институтов по поводу использования государственной власти для удовлетворения общественных интересов; 2) государств, союзов государств, международных организаций по поводу урегулирования мировых конфликтов и противоречий, взаимовыгодного сотрудничества.

Политика обоснованно отождествляется нами с управлением государственными и общественными делами. Например, когда мы говорим о политике в области образования, то это означает, что проблемы образования требуют внимания и поддержки со стороны государства и общества. Если мы замечаем изъяны в молодежной политике, то предполагаем конкретные Задачи, средства и методы решения государством и обществом молодежных проблем.

Политика — многомерное, емкое понятие. Она может классифицироваться по разным основаниям: к примеру, по видам (внутренняя, внешняя), направленности (экономическая, социальная, национальная, образовательная, научно-техническая, денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, ценовая, инвестиционная, таможенная, военная, правовая, экологическая), приоритетности (политика нейтралитета, национального примирения, «открытых дверей», «большого скачка»), характеру (демократическая, тоталитарная, авторитарная, социал-демократическая, либеральная, консервативная).

О роли и значении политики в развитии общества и рыночной инфраструктуры принято судить по тому, как она выполняет свое социальное предназначение.

Каковы же функции политики? Назовем наиболее важные из них:

выражение (выявление, согласование, представительство во властных структурах государства) и реализация социальных интересов;

интеграция общества (сплочение граждан для достижения общих целей, предупреждение и разрешение социально-политических конфликтов);

управление общественными процессами (посредством принятия и выполнения политических решений, распределения ценностей и благ, использования ресурсов государственной власти, создания и применения мотиваци- онных механизмов политического поведения граждан, государственного контроля, убеждения, принуждения);

политическая социализация личности (усвоение человеком политических ценностей, приобщение его к управлению делами государства и общества);

проектирование социально-политического развития;

► регулирование отношений и поведения субъектов политики (выработка норм поведения и контроль их соблюдения, распределение политических функций и ролей, обеспечение политической коммуникации).

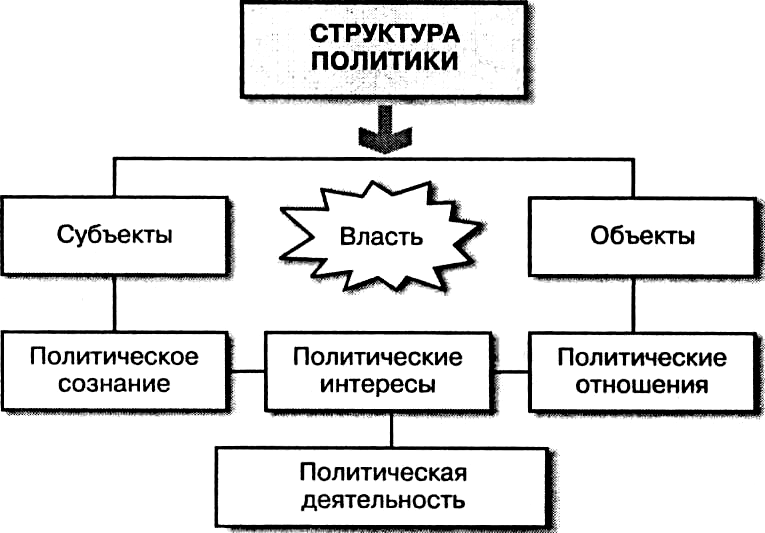

Выполнение политикой специфических функций предполагает наличие у нее соответствующей структуры. Эта структура придает политике целостность и качественную определенность (см. рис. 1.2).

Рис.

1.2. Структура политики

Субъекты политики — участвующие в ней индивиды, социальные группы, институты государства и гражданского общества.

Объекты политики — общественные проблемы и процессы, интересы, действия и отношения социальных субъектов, механизм политической власти.

Политические интересы — побудительные причины поведения субъектов политики, их осознанные потребности, обусловленные условиями действительности.

Субъекты политики вступают в политические отношения, регулируемые правовыми, политическими и нравственными нормами общества. Такие отношения выражаются в сотрудничестве, соперничестве, обмене информацией, согласии, конфронтации, взаимопонимании, разногласиях. Демократичность политических отношений — залог стабильности государства и общества.

Важнейший элемент структуры политики — политическое сознание. Это отраженная в сознании людей социально-политическая реальность — их мысли, ценностные установки, убеждения, психология (эмоции, чувства, переживания). Оно является сердцевиной политической культуры людей, воплощается в концепциях, программах, проектах, целях и задачах, оценках, мотивах, стратегии и тактике поведения субъектов политики.

Субъекты политики реализуют свои интересы, роли и полномочия в политической деятельности. Ее характер и результаты зависят от политической культуры субъектов политики, политического режима в государстве, возможностей общества, иных факторов.

Многогранно содержание политики, включающее: ценности, идеи, цели, действия субъектов, убеждения, интересы, нормы, решения, концепции, отношения, проекты, программы, технологии, процессы, социальную эффективность.

Специфические свойства политики: конкурентность, рациональность (целесообразность), динамичность, противоречивость, проблемность, пространственность, темпоральность (временной характер).

Принято различать три уровня функционирования политики: мегаполитику, макрополитику, микрополитику. На всех этих уровнях доминирует государственная политика — система отношений социальных субъектов по поводу выработки, легитимизации и реализации политического курса национального государства, управления обществом.

Механизм государственной политики

Механизм государственной политики включает: формирование легитимных институтов власти; установление правовых норм отношений; выработку стратегического курса общества и принятие политических решений; прогнозирование и проектирование социально-экономического развития; регулирование ресурсов; управление общественными процессами; государственный контроль и арбитраж.

Рис. 1.3. Взаимодействие политики и общества

Наше утверждение о приоритетной роли политики не означает ее абсолютной независимости от иных сфер общественной жизни. Политика детерминирована (обусловлена) экономическими, правовыми, нравственными и другими социальными факторами. В то же время уровень и характер развития общественной системы непосредственно зависит от состояния политических отношений, практической политики государства, степени зрелости и прогрессивности политической культуры граждан.

Между политикой и иными сферами общественной жизни существуют причинно-следственные связи и отношения (см. рис. 1.3). Это доказано наукой и общественной практикой. Жизнь также свидетельствует, что в стабильных демократических государствах проявляется тенденция к снижению «удельного веса» политического регулирования общественных отношений. Приоритетную роль здесь играют правовые способы, моральные нормы, методы самоуправления и самоорганизации жизни.

Политика и экономика

Лауреат Нобелевской премии по экономике М. Фридман высказался на эту тему предельно кратко и ясно: «Широко распространено мнение, что политика и экономика — это вещи разные и между собой почти не связанные; что личная свобода — это вопрос политический, а материальное благополучие — экономический и что любой политический строй можно совместить с любым экономическим <....> Такое мнение есть заблуждение» (см.: Ирхин Ю. В., Зотов В. Д., Зотова Л. В. Политология: Учеб. - М„ 2001. — С. 183).

Как свидетельствует история, политика обусловлена экономическими интересами общества и оказывает активное воздействие на его экономическую систему. С одной стороны, экономические, материальные интересы и потребности диктуют необходимость и содержание политических изменений в обществе, порождают острые социально-политические коллизии. С другой — политика определяет стратегию и тактику развития экономической сферы.

И положительные явления, и негативные факты в социально-экономическом развитии страны люди, как правило, связывают с политикой государства, деятельностью его властных структур. Они интуитивно ощущают опосредованную связь между политикой и экономикой. Но далеко не каждый из нас понимает, в какой мере допустимо государственное вмешательство в экономику, какова роль политики в создании условий для динамичного экономического развития, повышения уровня и качества жизни граждан.

Влияние политики демократического государства на экономическую жизнь общества проявляется:

в разработке и реализации экономической стратегии, отвечающей потребностям общества;

в принятии законов и политических решений, эффективно регулирующих и стимулирующих экономические отношения;

в создании благоприятных условий для научно-технического и технологического прогресса, внедрения инноваций в производство, привлечения инвестиций для укрепления экономического потенциала страны;

в постепенном сужении сферы государственного администрирования в экономике и расширении свободы действий субъектов хозяйствования;

в целенаправленном формировании социально-классовой структуры гражданского общества (развитие предпринимательства, фермерства, индивидуальных хозяйств) как базиса демократических преобразований.

Следует особо подчеркнуть, что рыночная экономика и в демократическом государстве, как убеждает опыт истории, не способна разрешить многие противоречия. Ее неизбежные спутники — кризисы, массовая безработица, инфляция, банкротство предприятий и другие явления, дестабилизирующие экономическую систему. Поэтому невмешательство институтов государства в экономическую сферу чревато разрушительными последствиями. Государственная политика способна оказывать стимулирующее влияние на рыночные отношения, механизмы самоорганизации и саморегулирования экономики.

Политика и право

Политика и право как регулятивные системы существенно различаются. Правовое регулирование общественной жизни обеспечивается конституционными актами, законами, декретами, указами, распоряжениями, постановлениями, санкционированными государственной властью. Правовые нормы достаточно определенны и устойчивы. Как отмечали мыслители Древнего Рима, законы — это заложенный в природе высший разум, основа государства: они сродни искусству добра и справедливости (Цельс, Ульпиан, Цицерон). Без законов политика бессильна — не способна реализовать созидательно-творческий потенциал: утверждать идеалы свободы, справедливости, гуманизма и всеобщего блага. Политическое управление, отношения доброй воли и гражданского согласия в государстве были бы химерой, если бы не регулировались нормами права.

В отличие от права, политика — более гибкий и противоречивый феномен. Она более изменчива и непостоянна. У людей существуют различные, непрерывно меняющиеся ценности, принципы, представления о политических реалиях. Поэтому политическая жизнь непрерывно видоизменяется, в то время как право отличается неизмеримо большей стабильностью.

Нечеткое разделение или смешение функций политики и права может обернуться опасными последствиями:

«подчинением» права политике в интересах политической целесообразности;

абсолютизацией права и приписыванием ему нереальных возможностей;

принятием политических решений, не согласующихся с правовыми нормами общества.

Политические идеалы, цели, интересы общества и государства немыслимо осуществлять без совершенной системы правовых норм, обязательных для исполнения социальными субъектами. В свою очередь, политика задает праву ценностные ориентиры, которые разделяет общество и стремится на их основе преобразовать свою жизнь.

Право является средством легитимизации социально-политического строя, юридического закрепления и реализации политической стратегии и тактики государства, защиты и укрепления государственности. Ключевая задача законодательства — правовое обеспечение социально-политической деятельности, демократизации общества, предупреждение преступности и проявлений правового нигилизма, поддержание стабильности и динамизма политической системы.

Гармоничное взаимодействие политики и законов возможно лишь в правовом государстве. Только в таком государстве может осуществляться подлинно демократичная политика, которая является необходимым условием совершенствования правовых норм и всевластия закона.

Политика и мораль

Политика и мораль — два относительно самостоятельных способа регуляции поведения людей. Сердцевину политики составляет эффективное использование механизма и ресурсов власти во благо личности, общества и государства. В центре внимания морали — обоснование гуманности целей, средств и методов политической деятельности, оценка практической политики общественным мнением и соизмерение ее с нравственными нормами.

Мораль воздействует на политику посредством оценок общественным мнением поведения, отношений и результатов деятельности властных институтов и других участников политического процесса, предъявления к ним нравственных требований. В свою очередь, политика оказывает влияние на мораль, формируя политическую культуру граждан, побуждая их к цивилизованному участию в управлении государством и обществом.

Только нравственная политика вызывает доверие граждан к власти, стимулирует гражданское согласие и обладает преобразующей силой. И напротив, пренебрежение моральными нормами подрывает авторитет и во многом предопределяет неотвратимость банкротства политиков, неизбежно оборачивается разрушительными для общества последствиями. «Честность в политике есть результат силы, лицемерие — результат слабости» (В. И. Ленин).

В истории политической мысли прослеживаются различные представления о взаимоотношениях политики и морали.

Морализаторские. Нравственные принципы имеют приоритетное значение по сравнению с политическими целями. Решающий фактор прогрессивных преобразований в обществе — нравственное совершенствование его граждан.

Ценностно-негативные. В интересах общего блага, справедливости, укрепления государственности допустимы нарушения нравственных норм («цель оправдывает средства»).

Компромиссно-рациональные. Признается необходимость соблюдения нравственных норм в политике, учета специфики морали и политики.

Политика всегда была, есть и будет сферой моральной ответственности ее субъектов. Без союза с моралью политика лишается компаса, указывающего ей высокие общественные цели и гуманные средства их претворения в жизнь. Безнравственная политика не способна обеспечить демократические преобразования в обществе и его прогресс, утверждать идеалы и ценности, одухотворяющие и возвышающие человека.

Политика и наука

Политика несовместима с дилетантским экспериментированием, произвольными комбинациями и иллюзорными проектами. В идеале она должна быть сплавом, синтезом Науки, Искусства, Творчества. Научный подход к политике предполагает знание законов бытия, компетентность, широкий социальный кругозор.

Высокий интеллектуальный, инновационный потенциал практической политики позволяет распознать негативные тенденции и прогнозировать развитие общества, оперативно принимать обоснованные решения и своевременно устранять недостатки в управленческой деятельности. Недооценка или игнорирование научных знаний, демократической культуры управления неизбежно оборачиваются просчетами и ошибками, подрывающими авторитет государственной политики. Если субъекты политики действуют «по своему усмотрению», пребывают во власти мифических идей, иллюзорных приоритетов и проектов, победных реляций и фальсифицированной информации «о бесспорных достижениях», они теряют общественное доверие.

Не меньшую опасность представляет «утаивание» от граждан (электората) нелицеприятных сведений о реальном развитии общества и его острых проблемах. Неспособность и нежелание институтов власти своевременно обнаружить и публично признать ошибки, определить меры по их преодолению — признак их политического банкротства, пренебрежения интересами людей. Политический авантюризм, игнорирование выводов и рекомендаций науки представляет главную опасность для общества, стремящегося к стабильности и благополучию. Некомпетентность стимулирует нездоровые амбиции и корыстные устремления политической элиты, ее нравственную деградацию.

Несовместимы с научными представлениями о политике «импровизации» в государственном управлении — бездумное заимствование мирового опыта или навязывание обществу нововведений, не имеющих ничего общего с наукой. Их последствия отражает управленческая формула: «хотели как лучше, а получилось как всегда» (В. Черномырдин). Таков закономерный результат произвольных, неграмотных решений и действий, противоречащих объективным условиям общественного развития. Как свидетельствует исторический опыт, игнорирование накопленных человечеством знаний в области государственного строительства и управления свойственно бездарным политикам и выгодно узурпаторам власти. «Любой диктатор начинает с того, что упрощает все понятия» (Э.М. Ремарк).

Еще античные мыслители (Платон, Аристотель) подметили, что политика сродни искусству. Так высоко оценивалась политика, основывающаяся на научных знаниях, правовых и нравственных нормах, творческих решениях и действиях, адекватных интересам личности, общества и государства.

О «границах» политики

«Радиоактивные» свойства политики не означают, что она не имеет пределов проникновения в общественную материю. Так утверждает политическая наука. И все же на вопрос о границах между политикой и иными общественными сферами ученые отвечают неоднозначно. Свидетельство тому — политологические концепции тоталитаризма, анархизма, либерализма и кейнсианства.

Тоталитарная концепция исходит из всеобъемлющей политизации общества: административно-командного управления экономикой, культурой, наукой — всеми сферами общественной и личной жизни граждан.

Анархистская концепция отождествляет политику, политическую власть с насилием, подавлением личности.

Либерализм максимально ограничивает сферу политики в интересах обеспечения прав и свобод личности. Он разделяет общественную систему на государство и гражданское общество — неконтролируемую государством частную хозяйственную, культурную, семейную, религиозную, политическую жизнь.

Кейнсианская концепция не приемлет либеральные взгляды на капитализм как на «саморегулируемые» общественные отношения. Ее приверженцы считают необходимым усиление роли политики в обществе, государственного регулирования рыночной экономики в социальных интересах.

Роль политики в конкретном обществе, границы (пределы) ее влияния зависят от исторических условий, политических традиций, политической культуры граждан, характера политической системы, уровня социально-экономического и духовного развития.

Отвечая на вопрос о границах политики, сформулируем некоторые выводы, требующие усвоения.

Политический характер приобретают только те вопросы нашего бытия, которые затрагивают общественные, государственные интересы и не могут быть реализованы без участия политической (прежде всего государственной) власти.

Политика обладает свойствами «реактора» — непрерывно генерирует энергию, необходимую обществу. В то же время она неразрывно связана с экономикой, культурой, правом, моралью, иными сферами общества, зависит от них, черпает в них исходный («энергетический») материал. От гармоничности этих связей зависит характер и социальная эффективность политики, стабильность и прогресс общества.

Ядром политики и средством ее осуществления является государственная власть. Поэтому политика представляет собой сферу конкурентных отношений (соперничества) социальных субъектов по поводу завоевания, использования и изменения государственной власти.

Общественное предназначение политики — согласование, гармонизация и удовлетворение общественных, групповых и индивидуальных интересов, интеграция общества, обеспечение его устойчивого развития на базе демократических ценностей.

Социальная сущность политики воплощается в политических интересах и институтах, властных отношениях, политической культуре и политической деятельности. Политика — это универсальный механизм управления обществом, укрепления государственности. Она призвана решать практические задачи социализации личности, регулирования общественных взаимосвязей, достижения межгруппового согласия, удовлетворения потребностей граждан, распределения ресурсов, обогащения материальных и духовных ценностей общества.