25.2. Электронный парамагнитный резонанс и его медико-биологические применения

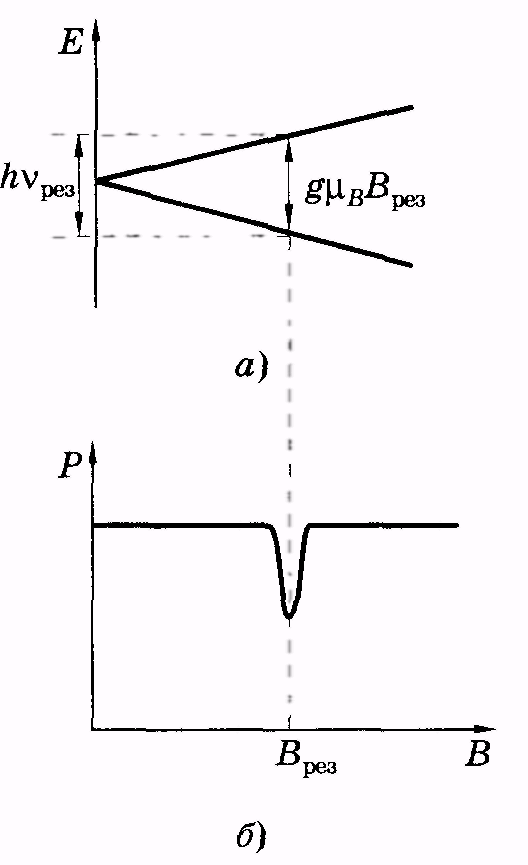

У атома, помещенного в магнитное поле, спонтанные переходы между подуровнями одного и того же уровня маловероятны. Однако такие переходы осуществляются индуцированно под влиянием внешнего электромагнитного поля. Необходимым условием является совпадение частоты электромагнитного поля с частотой фотона, соответствующего разности энергий между расщепленными подуровнями. При этом можно наблюдать поглощение энергии электромагнитного поля, которое называют магнитным резонансом.

В зависимости от типа частиц — носителей магнитного момента — различают электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный магнитный резонанс (ЯМР).

ЭПР происходит в веществах, содержащих парамагнитные частицы: молекулы, атомы, ионы, радикалы, обладающие магнитным моментом, обусловленным электронами. Возникающее при этом явление Зеемана объясняют расщеплением электронных уровней (отсюда название резонанса — «электронный»). Наиболее распространен ЭПР на частицах с чисто спиновым магнитным моментом (в зарубежной литературе такую разновидность ЭПР иногда называют электронным спиновым резонансом).

ЭПР был открыт Е. П. Завойским в 1944 г. В первых опытах наблюдалось резонансное поглощение в солях ионов группы железа. Завойскому удалось изучить ряд закономерностей этого явления.

Из выражений (23.31) и (25.3) получаем следующее условие резонансного поглощения энергии:

![]()

Магнитный резонанс наблюдается, если на частицу одновременно действуют постоянное поле индукции Врез и электромагнитное поле с частотой . Из условия (25.9) понятно, что обнаружить резонансное поглощение можно двумя путями: либо при неизменной частоте плавно изменять магнитную индукцию, либо при неизменноймагнитной индукции плавно изменять частоту. Технически более удобным оказывается первый вариант.

Н

Рис. 25.3

Форма и интенсивность спектральных линий, наблюдаемых в ЭПР, определяются взаимодействием магнитных моментов электронов, в частности спиновых, друг с другом, с решеткой твердого тела и т. п. Выясним, как эти факторы влияют на характер спектров.

Предположим, что условие (25.9) выполняется. Для поглощения энергии необходимо, чтобы у атомов вещества была большая населенность нижних подуровней, чем верхних. В противном случае будет преобладать индуцированное излучение энергии.

При электронном парамагнитном резонансе наряду с поглощением энергии и увеличением населенности верхних подуровней происходит и обратный процесс — безызлучательные переходы на нижние подуровни, энергия частицы передается решетке.

Процесс передачи энергии частиц решетке называют спин-решеточной релаксацией, он характеризуется временем. По соотношению Гейзенберга (23.11) это приводит к уширению уровня.

Т

Рис. 25.4

Уширение линий ЭПР зависит также от взаимодействия спинов электронов (спин-спиновое взаимодействие) и от других взаимодействий парамагнитных частиц. Разные типы взаимодействия влияют не только на ширину линии поглощения, но и наее форму.

Поглощенная при ЭПР энергия, т. е. интегральная (суммарная) интенсивность линии, при определенных условиях пропорциональна числу парамагнитных частиц. Отсюда следует, что по измеренной интегральной интенсивности можно судить о концентрации этих частиц.

Важными параметрами, характеризующими синглетную (одиночную) линию поглощения, являются рез, Врез, g (положение точки резонанса), соответствующие условию (25.9). При постоянной частоте значение Врез зависит от g фактора. В простейшем случае g-фактор позволяет определить характер магнетизма системы (спиновый или орбитальный). Если же электрон связан с атомом, входящим в состав твердой кристаллической решетки или какой-либо молекулярной системы, то на него будут влиять сильные внутренние поля. Измеряя g-фактор, можно получить информацию о полях и внутримолекулярных связях.

Однако если бы при исследовании получалась только синглетная линия поглощения, то многие приложения магнитных резонансных методов были бы невозможны. Большинство приложений, в том числе и медико-биологических, базируется на анализе группы линий. Наличие в спектре ЭПР группы близких линий условно называют расщеплением. Имеется два характерных типа расщепления для спектра ЭПР.

Первое — электронное расщепление — возникает в тех случаях, когда молекула или атом обладают не одним, а несколькими электронами, вызывающими ЭПР. Второе — сверхтонкое расщепление — наблюдается при взаимодействии электронов с магнитным моментом ядра.

Современная методика измерения ЭПР основывается на определении изменения какого-либо параметра системы, происходящего при поглощении электромагнитной энергии.

П

Рис. 25.5

В современных ЭПР-спектрометрах используют частоту около 10 ГГц (длина волны 0,03 м). Это означает в соответствии с (25.9),что максимум ЭПР поглощения для g = 2 наблюдается при В = 0,ЗТл.

П

Рис. 25.6

Одно из медико-биологических применений метода ЭПР заключается в обнаружении и исследовании свободных радикалов. Так, например, спектры ЭПР облученных белков позволили объяснить механизм образования свободных радикалов и в связи с этим проследить изменения первичных и вторичных продуктов радиационного поражения.

ЭПР широко используют для изучения фотохимических процессов, в частности фотосинтеза. Исследуют канцерогенную активность некоторых веществ.

С санитарно-гигиенической целью метод ЭПР используют для определения концентрации радикалов в воздушной среде.

Сравнительно недавно специально для изучения биологических молекул был предложен метод спин-меток, сущность которого состоит в том, что с молекулой исследуемого объекта связывается парамагнитное соединение с хорошо известной структурой. Поспектрам ЭПР находят положение такой спин-метки в молекуле. Вводя метки в различные части молекул, можно установить расположение различных групп атомов, их взаимодействия, изучать природу и ориентацию химических связей и обнаруживать молекулярное движение. Присоединение к молекуле не одной, а нескольких спин-меток, например двух, позволяет получить сведения о расстояниях меченых групп и их взаимной ориентации.

И

Рис. 25.7

В целом исследования биологических объектов методом ЭПР имеют широкую область применений.