Понятие о рельефе

.docПонятие о рельефе

Поверхность литосферы, где последняя соприкасается с воздухом, водами или льдами, очень неровна и отклоняется от уровенной поверхности океана почти на 9 км вверх (гора Джомолунгма в Гималаях, 8848 м) и более чем на 11 км вниз (Марианская впадина в Тихом океане, наибольшая обнаруженная на настоящее время глубина 11 022 м). Форма земной поверхности, или совокупность её неровностей и плоских участков, называется рельефом (от латинского relevo — поднимаю). Поверхность литосферы, её верхняя граница — наиболее чёткая из границ геосфер и самая стабильная из них, хотя отнюдь не неизменная. Она преобразуется под действием различных процессов, это преобразование подчиняется некоторым общим законам, но оно очень сложно из-за одновременного действия различных факторов. Строение рельефа, его происхождение и развитие изучает геоморфология (от греческого morphk — форма).

Земная поверхность не является физическим телом, это граница между физическими телами; она материальна (то есть существует объективно, обусловлена положением физических тел в пространстве), но не вещественна: мы не можем сказать, из какого вещества она состоит. Поверхность известняковой скалы — это в одинаковой степени как поверхность известняка, так и граница окружающего её воздуха; дно океана, сложенное базальтом, — поверхность базальта и одновременно нижняя граница массы океанской воды.

Эта невещественность земной поверхности вызвала недоумение некоторых специалистов, появилось мнение, что неплохо бы включить в понятие рельефа и те горные породы, которыми сложена земная поверхность. Однако никто не предложил обоснованной нижней границы этих горных пород. Более того, становится ясно, что на образование небольших неровностей земной поверхности влияют только породы, залегающие вблизи поверхности, а формирование неровностей, сопоставимых по размеру с материками, связано с процессами, идущими во всей земной коре и даже ниже её. Кроме того, поскольку земная поверхность представляет собой границу двух разных сред, она испытывает влияние обеих этих сред — горных пород и воздуха для наземной поверхности, горных пород и воды — для подводной, горных пород и льда — для подлёдной; такое развитие этой идеи приведёт уже к полной неопределённости, потому что логика требует включить в понятие рельефа и эти среды, влияющие на земную поверхность.

Исходя из этого, для дальнейшего изложения примем, что рельеф представляет собой только очертания земной поверхности и объёмом не обладает. Для изучения рельефа необходимо знать свойства тех сред, которые разделяются земной поверхностью, в частности и в особенности — свойства горных пород. Поэтому геоморфология представляет собой науку, пограничную между географией и геологией.

Формы рельефа

Земная поверхность едина, но для удобства рассмотрения мы выделяем на ней отдельные повышения, впадины, которые могут быть самого разного размера и самых разных очертаний. Эти части земной поверхности обычно называют формами рельефа. Люди издавна выделяют формы рельефа — во всех языках есть слова, обозначающие гору, равнину, долину, овраг. Хотя границы между отдельными формами часто нечётки, существование самих форм ни у кого сомнения не вызывает.

Определения различных форм рельефа даны в словарях, справочниках и учебниках. Эта терминология ещё не устоялась, возможны расхождения между разными источниками.

Формы рельефа могут быть положительными, то есть выпуклыми (гора, возвышенность, холм) и отрицательными, то есть вогнутыми (впадина, котловина, долина, овраг). Прямая, пересекающая положительную форму рельефа, проходит сквозь горные породы. Естественно предположить, что прямая, соединяющая две противоположные стороны отрицательной формы, пройдёт по воздуху или по воде, но не углубится в горные породы; и это правильно для сравнительно небольших форм рельефа, с крупными же отрицательными формами рельефа дело обстоит несколько сложнее — это будет объяснено на примере океанических впадин.

К положительным или отрицательным формам трудно отнести равнины и склоны. Первые потому и называются равнинами, что в целом имеют плоскую форму, несмотря на некоторую — большую или меньшую — неровность поверхности. Склонами — наклонными участками поверхности литосферы — разделяются и ограничиваются положительные и отрицательные формы рельефа.

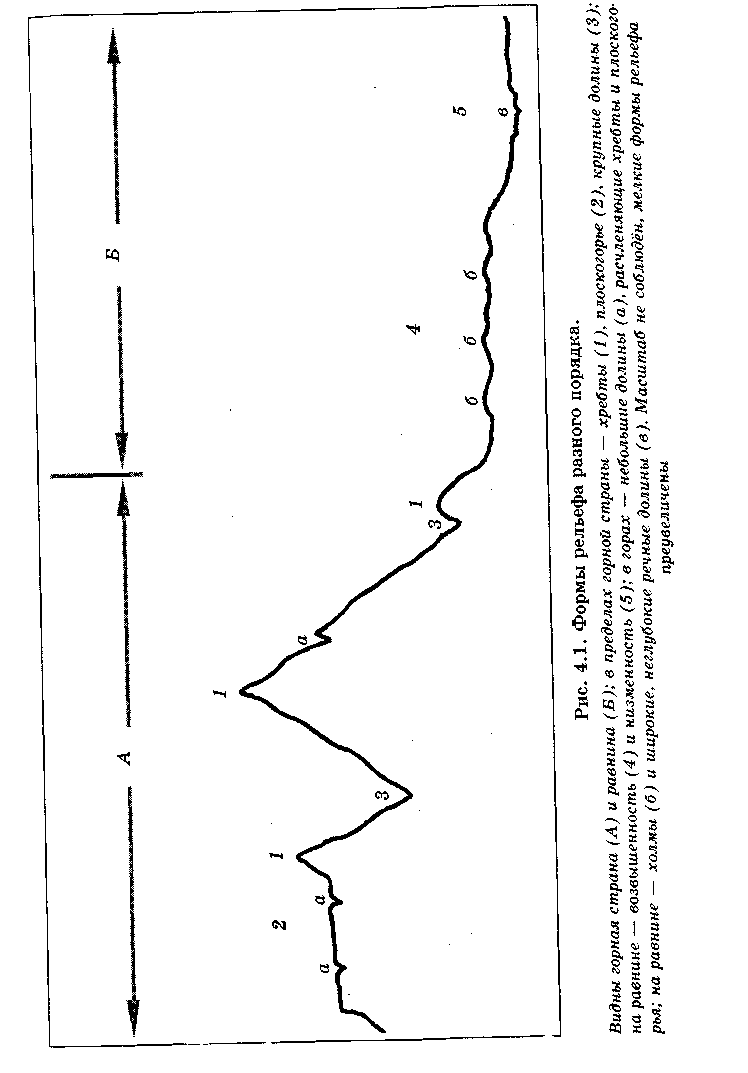

Формы рельефа могут быть весьма различной величины и находиться друг с другом в различных взаимоотношениях (рис. 4.1).

Самые большие положительные формы рельефа — материковые выступы, самые большие отрицательные — впадины океанов. Соизмеримы с ними по занимаемой площади горные страны, большие равнины, срединно-океанические хребты, островные дуги и другие очень большие формы рельефа. Эти формы составляют мегарельеф (от греческого megas — большой, длинный), их называют также планетарными формами рельефа.

Вследствие шарообразности Земли прямая линия между двумя противоположными сторонами крупной отрицательной формы рельефа может пройти скозь земную кору и даже углубиться в мантию. Вогнутость самой формы рельефа накладывается на общую выпуклость поверхности земного шара. Дно океана оказывается поэтому выпуклым. Например, экватор пересекает западное побережье Атлантического океана близ устья Амазонки, а восточное — близ города Либревиля; дуга экватора между ними составляет 60°; середина хорды, стягивающей эту дугу, проходит на глубине свыше 850 км от земной поверхности. Чтобы придать универсальность изложенному выше правилу, нужно сформулировать его иначе — гово-

рить не о прямой, а о горизонтальной линии, соединяющей противоположные стороны формы рельефа. Горизонтальная линия — не прямая, она параллельна шарообразной поверхности Земли, а точнее — поверхности геоида. Итак, горизонтальная линия, соединяющая противоположные стороны положительной формы рельефа, проходит внутри горных пород, слагающих эту форму; горизонтальная линия, соединяющая противоположные стороны отрицательной формы рельефа, проходит по воздуху или по воде, заполняющей эту форму.

Крупные формы рельефа, определяющие особенности природы обширной территории, — к таким формам относятся горные хребты, плоскогорья, низменности и т. д. — это макрорельеф (от греческого makros — большой).

Описание крупных форм рельефа (форм мега- и макрорельефа) с точки зрения их размеров, конфигурации и взаимного расположения без рассмотрения их происхождения, возраста и истории развития называется орографией (от греческого oros — гора).

Формы рельефа среднего размера, относительные высоты которых обычно не превышают нескольких десятков метров, — долины рек, второстепенные отроги хребтов, холмы, дюны, грязевые вулканы и т. д. — образуют мезорельеф (от греческого те sos — средний).

Микрорельеф (от греческого mikros — маленький) — это мелкие формы рельефа, не превышающие в поперечнике и в высоту нескольких метров; в понятие микрорельефа включают также нанорельеф (от греческого ndnos — карлик) — мельчайшие формы, не превышающие по высоте нескольких сантиметров, как, например, рябь на склонах песчаных дюн и барханов, болотные кочки, норы животных и выбросы земли возле них и т. д. Формы микрорельефа и нанорельефа являются деталями более крупных форм рельефа, осложняя их поверхность.