- •Общая теория социальной коммуникации

- •Содержание

- •Введение

- •Коммуникационные аспекты эволюции культуры

- •Социальная коммуникация как предмет исследования

- •3. Контуры метатеории социальной коммуникации

- •1. Понятие о социальной коммуникации

- •1.1. Обыденное и научное понимание коммуникации

- •1.2. Проблема смысла

- •1.3. Проблема понимания

- •1.4. Социальное пространство и время

- •1.5. Выводы

- •Литература

- •Коммуникационная деятельность и общение

- •2.1. Коммуникационные действия и их формы

- •2.2. Виды, уровни и формы коммуникационной деятельности

- •2.3. Виды коммуникационной деятельности

- •2.3.1. Микрокоммуникация

- •2.3.2. Мидикоммуникация

- •2.3.3. Макрокоммуникация

- •2.3.4. Сотрудничество и конфликты в коммуникационной деятельности

- •2.4. Общение как социально-психологическая и коммуникационная категория

- •2.5. Игры и псевдоигры

- •2.5.1. Игра как творческое коммуникационное действие

- •2.5.2. Псевдоигра как нетворческое коммуникационное действие

- •2.6. Правда и ложь в коммуникационной деятельности

- •Межличностная коммуникация

- •Групповая коммуникация

- •Массовая коммуникация

- •2.7. Выводы

- •Литература

- •3. Социальная память

- •3.1. Виды памяти и мнемические действия

- •3.2. Информационная модель индивидуальной памяти

- •3.3. Групповая социальная память

- •3.4. Структура социальной памяти общества

- •3.5. Противоречия общественного познания

- •3.6. Выводы

- •Литература

- •4. Коммуникационные каналы

- •4.1. Разновидности коммуникационных каналов

- •4.2. Устная коммуникация

- •4.2.1. Схема устной коммуникации

- •4.2.2. Функции естественного языка и речи

- •4.2.3. Коммуникационные барьеры

- •4.2.4. Проект искусственного международного языка эсперанто

- •4.3. Документная коммуникация

- •4.3.1. Система документной коммуникации в XX веке

- •4.3.2. Функции документов

- •4.3.3. Коммуникационные барьеры

- •4.3.4. Цензура как орудие коммуникационного насилия

- •4.4. Электронная коммуникация

- •4.4.1 Маршалл Маклюэн — пророк электронной коммуникации

- •4.4.2. Функции электронной коммуникации

- •4.4.3 Коммуникационные барьеры

- •4.4.4. Глобальная коммуникационная система Интернет

- •4.5. Древо коммуникационных каналов

- •4.6. Выводы

- •Литература

- •5. Эволюция социальных коммуникаций

- •5.1. Хронология общественных

- •Коммуникационных систем

- •5.2. Археокультурная словесность

- •5.3. Палеокультурная книжность

- •5.4. Мануфактурная неокультурная книжность

- •5.5. Индустриальная неокультурная книжность

- •5.6. Мультимедийная коммуникационная культура

- •5.7. Выводы

- •Литература

- •6. Семиотика социальной коммуникации

- •6.1. Объект и предмет семиотики

- •Социальной коммуникации

- •6.2. Коммуникационные знаки и их классификация

- •6.3. Семиотика текстов

- •6.4. Семантика, синтактика, прагматика

- •6.5. Выводы

- •Литература

- •7. Социальная информация

- •7.1. Концепции информации в современной науке

- •7.1.1. Математическая теория информации: информация — абстрактная фикция

- •7.1.2. Информация — физический феномен

- •7.1.3.Информация — функция самоуправляющейся системы

- •7.1.4. Другие концепции

- •7.1.5. Итоги

- •7.2. Эффект «информационных очков»

- •7.3. Концепции социальных информатик

- •7.3.1. Социальная информатика I (70-е гг.)

- •7.3.2. Социальная информатика II (80-е гг.)

- •7.3.3. Социальная информатика III (90-е гг.)

- •7.4. Выводы

- •Литература

- •8. Коммуникационные потребности

- •8.1. Определение и типология коммуникационных потребностей

- •8.2. Личностные коммуникационные потребности

- •8.3. Групповые коммуникационные потребности (информационный подход)

- •Формальная структура профессиональных

- •8.4. Общественные коммуникационные потребности

- •8.5. Выводы

- •Литература

- •9. Социально-коммуникационные институты

- •9.1. Происхождение и виды социально-коммуникационных

- •Служб, систем, институтов

- •Коммуникационные потребности

- •9.2. Сущностные и прикладные функции социально-коммуникационных явлений

- •9.3. Либерально-демократические принципы и схемы функционирования социально-коммуникационных институтов

- •9.3.1. Социально-коммуникационные права и свободы

- •9.3.2. Либерально-демократическая схема функционирования социально-коммуникационных институтов

- •9.4. Тоталитарные принципы и схемы функционирования социально-коммуникационных институтов

- •9.4.1. Ленинский принцип партийности

- •9.4.2. Тоталитарная схема управления социально-коммуникационными институтами

- •9.4.3. Тотальная цензура. Опыт Советского Союза

- •9.5. Выводы

- •Литература

- •10. Социальная коммуникация как объект и предмет научного познания

- •10.1. Система социально-коммуникационных наук

- •10.2. Общая характеристика метатеории социальной коммуникации

- •10.3. Выводы

- •Литература

- •Заключение

6.3. Семиотика текстов

Принятое большинством ученых стандартное толкование определения Ч. Пирса, согласно которому знаком является тот предмет, который репрезентирует (представляет, замещает) другой объект, нуждается в уточнении и развертывании. В соответствии с этим толкованием, всякий символ есть знак, поскольку он репрезентирует нечто «незримое очами», или, по цитированным словам Ю. М. Лотмана, «выражает другое, более ценное содержание». Вместе с тем, Лотман утверждает, что «символ и в плане выражения, и в плане содержания всегда представляет собой некоторый текст». Тот же Лотман в другой своей работе отождествляет художественное произведение с отдельным знаком, репрезентирующим замысел художника и имеющим целостную структуру. Текст, допустим «Анны Карениной», превращается в литературоведческий знак, что создает условия для развития семиотического подхода в литературоведении88. Таким образом, водораздел между знаком и текстом оказывается размытым, и это обескураживает прямолинейно мыслящего исследователя. Кроме того, «литературоведческий знак», ту же «Анну Каренину», нельзя признать согласно приведенному выше определению коммуникационным знаком, ибо этот роман — не «социально признанное единство значения и имени», а напротив, новаторское, «социально неожиданное» единство замысла писателя и его художественного воплощения. Получается, что логико-лингвистические, коммуникационные знаки и литературоведческие, искусствоведческие, науковедческие коммуникационные знаки, то бишь законченные произведения, — вещи качественно различные, но связанные друг с другом, как слово и текст. Итак, где кончается «знак» и начинается «текст»?

Всякий знак — это свернутый текст, скрытый в его значении, а всякий текст — элемент смыслового диалога, дискурса, постоянно ведущегося в обществе и между обществами, включая прошлые поколения. Вырисовывается семиотический континуум — последовательность плавно переходящих друг в друга знаков, символов, текстов, документных потоков, дискурсов. Классическим примером континуума является цветовой спектр, где один свет незаметно переходит в другой и невозможно установить границу между голубым и зеленым, красным и оранжевым цветами. Точно так же не видно границы между знаком и текстом, словом и предложением (устойчивые словосочетания, идиомы, поговорки — это слова или предложения?). Спаянность семиотического континуума затрудняет его анализ, выявление уровней, классифицирование знаков. Тем не менее, мы не можем отказаться от препарирования семиотического континуума, ибо только таким путем возможно его познание.

Для начала уточним соотношение между понятиями «код» и «знак», которое довольно запутано. Некоторые авторы определяют код как «совокупность знаков (символов)», а знак как «отдельный символ алфавита». Выходит, что буквы «м» и «а» — это знаки, а слово «мама» — это код. Такое понимание кода укоренилось в технике связи (код Морзе, телеграфный код), в вычислительной технике, информатике, математике, даже в генетике (вспомним «генетический код»). С этой точки зрения кодом является естественный язык, имеющий алфавит букв (звуков), представляющих собой «знаки», и образующий слова-коды. Перевод с английского языка на русский понимается как перекодирование, переход с одного кода на другой. Именно такие взгляды были заложены в методологию машинного пословного перевода, оказавшуюся неэффективной. Технические преимущества «кодовой интерпретации» естественных языков в том, что можно абстрагироваться от значения слов, оперируя только «Совокупностями знаков (символов)», т. е. планом выражения. Такое «оперирование» не годится в смысловой коммуникации, которая имеет дело со смыслами, а не с техническими кодами. Поэтому мы не можем принять техницистское решение проблемы соотношения «знака» и «кода».

Однако проблема определения «тела знака», т. е. тех материальных единиц, из которых складывается план выражения коммуникационного знака, все-таки остается. Решим ее следующим образом: знак — единство содержания и выражения; код — единица плана выражения — буква алфавита, фонема, условное обозначение, музыкальная нота, фигура танца, цвет в живописи.

Теперь можно отграничить коды от знаков и текстов: знаки и тексты в качестве материально-идеальных единств имеют две стороны, или два плана — план выражения и план содержания; коды же плана содержания не имеют, они служат «строительным материалом» для плана выражения знаков и текстов. Остается открытым вопрос о разграничении знаков и текстов. Чтобы найти семиотически приемлемое решение, обратимся к идеям одного из основателей глоссематики, замечательного датского лингвиста Людвига Ельмслева (1899―1965).

Вслед за Л. Ельмслевым89 будем в плане содержания коммуникационных сообщений различать:

1) субстанцию плана содержания — аморфный, несформулированный замысел, мысленный образ будущего текста;

2) форму содержания — результат наложения на аморфный замысел структуры и выразительных возможностей данного языка, формулирующих мысль в границах лингвистической относительности Сепира-Уорфа.

В плане выражения обнаруживаются:

3) субстанция плана выражения — звуки, изображения, пантомима и другие материальные носители сообщений;

4) форма плана выражения — фонетический состав разговорного языка, алфавит письменности, выразительные средства живописи, музыки, танца и т.п.

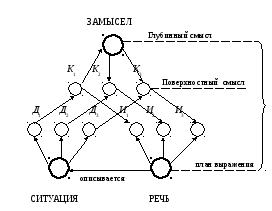

Получается таким образом 4 уровня семиотического континуума, из которых четвертый уровень — это коды, а третий — их материальные носители. Второй уровень — поверхностный смысл текста, представляющий собой сумму значений знаков, образовавших текст; первый уровень — глубинный смысл, исходный замысел автора, определивший выбор знаков и способов кодирования.

Соотношение между глубинным и поверхностным смыслами — это психолингвистическая проблема соотношения мысли и слова. Л. С. Выготский писал по этому поводу: «Мысль не есть нечто готовое, подлежащее выражению... Мысль есть внутренний опосредованный процесс. Это путь от смутного желания к опосредованному выражению через значения, вернее, не к выражению, а к свершению мысли в слове»90. Мысль, таким образом, рождается в результате оперирования субъективными, не доступными другим людям смыслами. Отчетливо разграничены глубинные смыслы (мораль) и поверхностные смыслы (повествование) в баснях, притчах, загадках, поговорках. Любое художественно-литературное произведение обладает идейно-эстетическим замыслом, не сводимым к сумме значений используемых знаков. Литературная критика, кстати говоря, как раз занимается выявлением глубинных, а не поверхностных смыслов.

Теперь можно, наконец, предложить критерий разграничения понятий «текст» и «знак». Знак — кодовое выражение, обладающее только поверхностным смыслом (значением). Например, взятое вне контекста слово с его словарным толкованием является подобным знаком. Текст есть отдельный знак или (как правило) упорядоченное множество знаков, объединенных единством замысла коммуниканта и в силу этого обладающих глубинным смыслом. Именно отсутствие глубинного смысла разделяет текст и знак. Символы потому и считаются текстами, что они обладают глубинными, иногда мистическими смыслами.

Семиотика позволяет дать и формальное определение текста. Ю.А. Шрейдер предложил следующую формулировку «Текстом называется четверка из словаря V, множества мест М, набора отношений на этом множестве и отображения О множества мест в словаре. Символически это записывается так:

T = < V, M, φ1, ... φm , 0> ,

где φ1, φ2,... φm — отношения на множестве М, именуемые синтаксическими отношениями91.

Формальное определение имеет то достоинство, что исчерпывающим образом перечисляет все составляющие текста, кроме одного: смысла текста. Дело в том, что всякая формализация остается на уровне плана выражения, не выходя в туманные просторы смысла.

Семантический треугольник (рис. 6.2) относится к отдельным коммуникационным знакам, но его можно трансформировать в текстовой треугольник, где представлены уровни поверхностного и глубинного смысла. Замысел автора возникает в результате осмысления ситуации, представленной рядом денотатов — Д1, Д2, Д3. Каждому денотату в соответствии с знаковым, семантическим треугольником ставится в соответствии свой концепт (значение). Совокупность концептов К1 , К2 , К3 образует поверхностный смысл, который на речевом уровне, в плане выражения представляется именами И1, И2, И3. Текстовый семантический треугольник показан на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Текстовый семантический треугольник

Реальные научные, художественные, в принципе — любые литературные тексты представляют собой сложный монолог автора, который может быть представлен в виде текстового коммуникационного сообщения, соответствующего текстовому семантическому треугольнику (рис. 6.4). Эти текстовые сообщения и образуют те «литературоведческие знаки», которыми, по мысли Ю. М. Лотмана, должно заниматься структурное литературоведение. Можно легко представить живописные, музыкальные, сценические, кинематографические тексты, которые войдут в предмет различных отраслей семиотики искусства. В своих исследованиях они могут отталкиваться от семантических треугольников и других семиотических закономерностей, обнаруженных обобщающей семиотикой социальной коммуникации.