- •Количественный анализ

- •III.3.1. Хроматограмма как источник сведений о количественном составе анализируемой смеси

- •III.3.2. Выбор и измерение основных количественных параметров хроматографических пиков

- •III.3.2.2. Возможные погрешности при измерении вручную параметров хроматографических пиков

- •III.3.3. Основные методы количественного анализа

- •111.3.3.1. Метод абсолютной градуировки

- •III.3.3.2. Метод внутренней нормализации

- •III.3.3,3. Метод внутреннего стандарта

- •III.3.4. Развитие методов количественной интерпретации хроматограмм сложных смесей

- •III.3.5.1. Анализ систем с известными коэффициентами распределения

Количественный анализ

Чаще всего решаются следующие типовые задачи количественной газовой хроматографии.

Определение содержания одного, нескольких или всех компонентов в многокомпонентной смеси (например, для оценки выхода целевого продукта или характеристики степени чистоты индивидуального вещества).

Определение суммарного содержания группы из нескольких компонентов, объединяемых каким-либо общим признаком, относительно присутствующих в смеси остальных соединений - так называемое определение группового состава (например, определение общего содержания ароматических углеводородов или парафинов и нафтенов в нефтях).

Определение содержания малых (или микро-) примесей в индивидуальных химических соединениях и в различных средах (например, количественный анализ микропримесей вредных для здоровья человека веществ в атмосферном воздухе).

Успешное решение всех этих и ряда других задач, т. е. достижение высокой точности и воспроизводимости количественных результатов, возможно лишь при правильном выборе аппаратуры, условий проведения анализа и рационального метода количественной расшифровки хроматограмм, а также при исключении или сведении к минимуму возможных погрешностей на каждой отдельной стадии выполнения эксперимента.

III.3.1. Хроматограмма как источник сведений о количественном составе анализируемой смеси

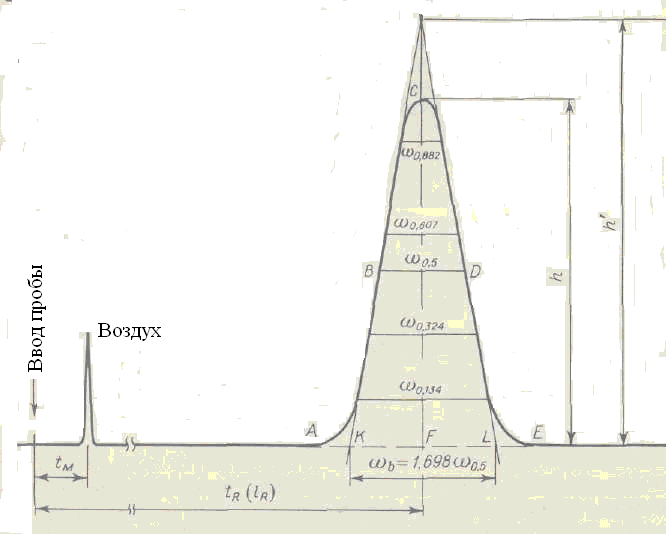

Основным параметром хроматограммы, характеризующим количество анализируемого компонента, является площадь пика S, ограниченная контуром хроматографической кривой АВСDЕ и продолжением нулевой (базовой) линии АЕ (рис. 111.16). Однако точное определение площадей пиков не всегда возможно (например, при неполном разделении компонентов). Поэтому при количественной расшифровке хроматограмм вместо площадей пиков могут быть использованы также величины, пропорциональные площади, например высоты пиков h. или произведения высот на время удерживания htR.

Использование названных параметров при количественных расчетах основывается на имеющих место (при условии линейной работы детектора) зависимостях:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

где К, К' и К" — коэффициенты, учитывающие постоянную прибора и относительную чувствительность детектора к определяемому веществу; q — количество (масса, объем) определяемого вещества, введенное в колонку; сmax — максимальная концентрация вещества в хроматографической зоне; N — число теоретических тарелок, определяемое по интересующему пику.

Использование произведений высот пиков на время удерживания, строго говоря, допускается лишь для случаев, когда ширина пика изменяется пропорционально времени удерживания, что, как правило, имеет место при хроматографировании близких по химической природе веществ на высокоэффективных колонках.

Вспомогательными параметрами и критериями хроматографических пиков, используемых при количественной расшифровке хроматограмм (см рис III.14) являются:

1) высота треугольника, образованного касательными к ветвям пика в точках перегиба;

2) основание пика (или ширина пика при основании) отрезок, отсекаемый на продолжении базовой линии касательными к ветвям пика;

3) ширина пика на половине высоты (полуширина пика) ω0,5 или ширина пика в любой другой точке высоты (например, в точке перегиба ω0,607 ) определяются как расстояния между ветвями пика на заданном сечении высоты (сечение высоты обозначается подстрочным индексом). В условиях, обеспечивающих линейную изотерму сорбции распределения) размывание хроматографической зоны вещества в колонке подчиняется нормальному (гауссову) распределению независимых величин. При этом на хроматограмме регистрируются симметричные (относительно точки с максимальной концентрацией) пики колоколообразной формы (типа представленных на рис. 111.16), называемые часто гауссовыми.

Рис. 111.16. К определению количественных параметров хроматографического пика

Кривая Гаусса описывается уравнением, связывающим площадь пика и ширину его на различных сечениях высоты:

![]() (III.35)

(III.35)

где у — высота точки на кривой (ордината), измеренная на расстоянии х от ординаты максимума (вершины пика); S— площадь; σ— стандартное отклонение или дисперсия гауссова хроматографического пика.

Стандартное отклонение σ отвечает ширине пика в точке, расположенной на расстоянии 0,882h: от основания ω0,882, и может быть определено также из соотношений, справедливых для гауссовых пиков:

2 σ = ω0,607 3 σ = ω0,324 4 σ = ω0,134

В количественном газохроматографическом анализе следует стремиться к получению хроматограмм с гауссовыми пиками. Обработка хроматограмм с асимметричными пиками, как правило, проводится с меньшей точностью.

Для определения принадлежности формы хроматографического пика к гауссовой удобно использовать отнесение ширины пика при основании к полуширине пика. Для истинно гауссовых пиков должно соблюдаться равенство (критерий Эттре):

ωb =1,698 ω0,5

В условиях реальной газовой хроматографии в первом приближении можно считать пик гауссовым, если значение ωb / ω0,5 находится в пределах 1,67—1,73.

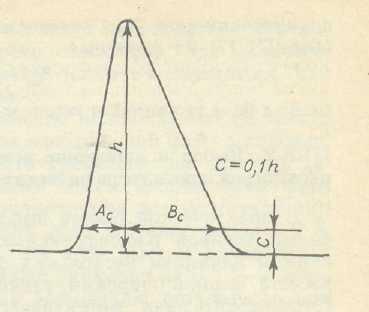

При больших отклонениях от гауссовой формы выраженную асимметрию характеризуют с помощью так называемого фактора асимметричности FAS , численное значение которого находят (рис. III.17) по формуле:

FAS =AC/BC

где Ас и Вс — расстояние от высоты до каждой ветви на уровне 0,1h

Рис. 111.17. К определению фактора асимметричности хроматографического пика