3.3 Определение солености морской воды

Основным отличительным свойством морской воды является ее соленость, точное происхождение которой еще не изучено.

Общий объем морской воды 1370 млн км3 при солености 35%о содержит 48*1015 т соли, которая покрыла бы всю земную поверхность слоем весом 95 Т/М2, а только выступающие из воды области - слоем весом 320 т/м2.

Ионный состав морской воды соленостью 35%о выглядит таким образом.

Компоненты Концентрация, %

Хлориды (Сl) 19. 353

Натрий (Nа) 10. 760

Сульфаты (SO4) 2. 712

Магний (Мg) 1. 294

Кальций (Са) 0. 413

Калий (К) 0. 387

Гидрокарбонаты ( НСО3 ) 0. 142

Больше всего в морской воде содержится хлора и натрия. Но главные растворенные в воде элементы обычно находятся не в чистом виде, а в виде солей. Основными из них являются: 1) Хлориды - процентное содержание которых составляет 88.7% от всех растворенных веществ. Придает воде горько-соленый вкус; 2) Сульфаты - 10.8%; 3) Гидрокарбонаты - 0.3%. В речной воде соотношения между солями обратное. 1) Гидрокарбонаты - 60.1%; 2) Сульфаты - 34.7 %; 3) Хлориды - 5.2%.

Практически очень сложно определить соленость прямыми измерениями, то есть последовательностью операций, которые включали бы испарение, высушивание и взвешивание твердого осадка, полученного из данного количества морской воды. Это связано с тем, что некоторые вещества, особенно хлористые соединения, испаряются еще из гигроскопического осадка на последних стадиях высушивания.

Для избежание этих трудностей при определении солености была создана Международная комиссия во главе с Кнудсеном. Главнейшим результатом деятельности этой комиссии было установление закона о стабильности соотношения между растворенными в морской воде веществами в различных частях Мирового океана, который получил название "Постоянства солевого состава морской воды". Благодаря этому оказалось возможным составить таблицы для вычисления солености морской воды по содержанию в ней хлора, который определяется значительно проще. Международная комиссия установила такое соотношение между хлором и соленостью

5=0.03+1. 805Сl

Новая формула ЮНЕСКО

S=1. 80655Сl

Для Черного моря S=0.184+1.795Сl

Исходя из этого, определение солености можно дать таким образом:

Соленостью морской воды называется суммарное количество всех твердых минеральных растворенных веществ в граммах, которые содержатся в 1кг морской воды, при условии, что бром и йод замещены эквивалентным количеством хлора, все углекислые соли переведены в окислы, а все органические вещества сожжены при температуре 480°С.

В данное время существует несколько способов определения солености. К числу наиболее распространенных относятся такие методы:

-

Физический

-

Химический

-

Оптический

-

Электромагнитный

-

-

Физический (ареометрический) метод.

-

Ареометр (прибор для измерения удельного веса) представляет собой полый стеклянный цилиндр, вытянутый кверху в узкую трубку - шейку. Нижняя часть цилиндра заполнена дробью. На шейку нанесенная шкала с ценой деления 0.0002. Деления достаточно велики, чтобы можно было взять отсчет с точностью до десятой части деления. Чтобы сохранить достаточно большие значения делений применяют набор ареометров, который охватывает все возможные в морской практике удельные весы. К каждому набору ареометров добавляются:

-

поисковый ареометр со шкалой от 1.0000 до 1.0400

-

термометр со шкалой от -5°С к +40°С

-

ареометрический стакан

Производство ареометрирования.

1.Проба должна принять температуру помещения

-

Ареометрический стакан трижды ополаскивают исследуемой водой, после чего воду наливают так, чтобы после погружения ареометра уровень был на 1 -2 см ниже края стакана

-

Измеряют температуру пробы с точностью до 0.1 °С

-

Осторожно опускают ареометр, сообщая ему легкое вращательное следование. После того, как вращение прекратится, делают отсчет. Отсчет делают по нижнему краю мениска.

-

Измерения повторяют еще два раза, после чего среднее между тремя отсчетами записывают в книжку.

-

Снова измеряют температуру воды. Различие между отсчетами не должна превышать 0.5 градуса. В противном случае все измерения необходимо повторить.

-

Делают первичную обработку удельного веса, которое заключается в следующем:

а) вводят инструментальные поправки в отсчеты термометра

б) вводят инструментальные поправки в отсчеты ареометра

в) приводят исправленные показания ареометра к температуре 17.5°С

г) окончательный отсчет записывают с точностью до 0. 0001.

-

Химический (аргентометрический) метод

Из закона постоянства солевого состава морской воды вытекает, что соленость морской воды можно определить, зная содержание любого элемента. Удобнее всего оказалось определять соленость морской воды по содержанию в ней хлора, поскольку существуют достаточно простые и точные методы определения хлора и, кроме того, процентное содержание хлора в морской воде достаточно большое.

Порядок определения хлора в морской воде следующий:

Точно отмеренную пробу (15 мл ) морской воды титруют раствором азотнокислого серебра AgNO3 определенной концентрации до прекращения образования белого творожистого осадка хлористого серебра AgCl. Для точного определения конца образования осадка применяется индикатор - раствор хромовокислого калия K2CrO4. Хромовокислый калий дает с раствором азотнокислого серебра оранжевый осадок, причем образование осадка начинается только тогда, когда происходит полное осаждение хлора. Таким образом, в момент окончания осаждения хлора титруемая жидкость меняет свой цвет.

Для проверки титра раствора азотнокислого серебра, им титруют т.н. "нормальную воду", то есть воду, которая имеет хлорность 19.38%о и соленость 35%о, то есть среднюю соленость воды океана. Нормальная вода выпускается в специальных запаянных стеклянных баллонах емкостью 100-250 мл.

Таким образом, ход титрования такой:

-

Определяем величину А - отсчет бюретки при титровании "нормальной" морской воды. При отсчете по бюретке необходимо вводить ее инструментальную поправку.

-

Определяем размер а = 19.38 - А

3 Берем 15 мл исследуемой пробы и титруем ее. Получаем величину а - отсчет по бюретке при титровании исследуемой пробы.

-

Знавая а и α, по Океанографическим таблицам определяем поправку К.

-

Определяем хлорность воды С1 = а + К

-

Определяем соленость воды 8 = 0.03 + 1. 805 Сl.

-

Оптический метод

-

Метод определения солености по оптическим характеристикам основан на зависимости коэффициента преломления света в морской воде от ее солености. Для определения коэффициента преломления света водой разной солености могут быть использованные интерферометры и рефрактометры.

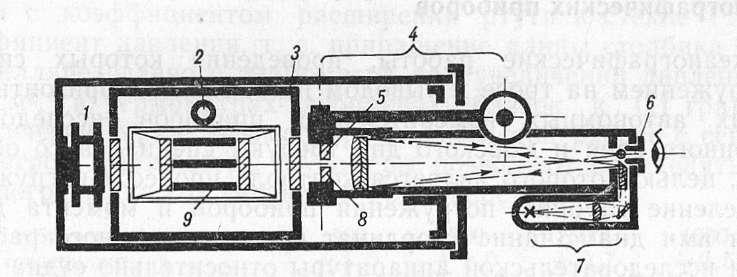

Интерферометр состоит из оптического устройства для получения пучка параллельных лучей - коллиматора; двух оптических пластинок, через которые проходят параллельные пучки; двух кювет с плоскопараллельними стеклянными стенками; термостата, в который помещаются кюветы; зеркала, которое имеет две двойные диафрагмы; компенсатора с микрометрическим винтом; окуляра и термометра для измерения температуры в термостате.

Принцип работы интерферометра заключается в том, что два луча от коллиматора проходят пластинки и кюветы, в одной из которых находится "нормальная" вода, а в другой - исследуемая проба морской воды, в которых они преломляются. Дальше, отразившись от зеркала, они возвращаются в окуляр. Каждый луч проходит через пластинку и кювету. В связи с тем, что коэффициент преломления луча исследуемой и "нормальной" воды разный, интерференционные полосы в окуляре оказываются сдвинутыми по отношению друг к другу. Перемещая одну из оптических пластинок с помощью микрометрического винта компенсатора, можно соединить интерференционные полосы в окуляре. Угол поворота микрометрического винта фиксируется на его шкале. Для разных температур термостата строятся графики, которые определяют соотношение солености исследуемой пробы и отсчета микрометрического винта.

Интерферометр снабжен кюветами разного объема - 4, 6 и 10 см3. В малой кювете с помощью интерферометра можно определить соленость в диапазоне от 0 до 35%о с погрешностью 0.03%о. При использовании большой кюветы погрешность измерения может быть снижена до 0.003%о. Время, необходимое для определения солености одной пробы, 7-8 минут. Причем большая часть времени - 5-6 минут - тратится на термостатирование проб перед началом измерения.