- •2. Аминокислоты, входящие в состав белков, их строение и свойства. Пептиды.

- •4. Вторичная структура белков. Связи, стабилизирующие вторичную структуру.

- •5. Третичная структура белков. Типы химических связей, участвующих в

- •8. Физико-химические свойства белков. Молекулярная масса, размеры и форма, растворимость, ионизация и гидратация. Денатурация, признаки и факторы ее вызывающие.

- •1. Различия белков по форме молекул

- •2. Различия белков по молекулярной массе

- •3. Суммарный заряд белков

- •4. Соотношение полярных и неполярных групп на поверхности нативных молекул белков

- •5. Растворимость белков

- •1. Методы разрушения тканей и экстракции белков

- •2. Методы очистки белков

- •3. Очистка белков от низкомолекулярных примесей

- •10. Принципы классификации белков. Классификация по составу и биологическим функциям, примеры представителей отдельных классов.

- •11. Иммуноглобулины, классы иммуноглобулинов, особенности доменного строения и функционирования.

- •12. Ферменты, определение. Особенности ферментативного катализа. Специфичность действия ферментов, виды.

- •13.Классификация и номенклатура ферментов, примеры.

- •1. Оксидоредукпшзы

- •2.Трансферты

- •V. Механизм действия ферментов

- •1. Формирование фермент-субстратного комплекса

- •3. Роль активного центра в ферментативном катализе

- •1. Кислотно-основной катализ

- •2. Ковалентный катализ

- •15. Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативных реакций от температуры, рН среды, концентрации фермента и субстрата. Уравнение Михаэлиса-Ментен, Кm.

- •16. Кофакторы ферментов: ионы металлов их роль в ферментативном катализе. Коферменты как производные витаминов. Коферментные функции витаминов в6, рр и в2 на примере трансаминаз и дегидрогеназ.

- •1. Роль металлов в присоединении субстрата в активном центре фермента

- •2. Роль металлов в стабилизации третичной и четвертичной структуры фермента

- •3. Роль металлов в ферментативном катализе

- •4. Роль металлов в регуляции активности ферментов

- •1. Механизм "пинг-понг"

- •2. Последовательный механизм

- •17. Ингибирование ферментов: обратимое и необратимое; конкурентное и неконкурентное. Лекарственные препараты как ингибиторы ферментов.

- •1. Конкурентное ингибирование

- •2. Неконкурентное ингибирование

- •1. Специфические и неспецифические ингибиторы

- •2. Необратимые ингибиторы ферментов как лекарственные препараты

- •19. Регуляция каталитической активности ферментов ковалентной модификацией путем фосфорилирования и дефосфорилирования (на примере ферментов синтеза и распада гликогена).

- •20. Ассоциация и диссоциация протомеров на примере протеинкиназы а и ограниченный протеолиз при активации протеолитических ферментов как способы регуляции каталитической активности ферментов.

- •21. Изоферменты, их происхождение, биологическое значение, привести примеры. Определение ферментов и изоферментного спектра плазмы крови с целью диагностики болезней.

- •22. Энзимопатии наследственные (фенилкетонурия) и приобретенные (цинга). Применение ферментов для лечения болезней.

- •23. Общая схема синтеза и распада пиримидиновых нуклеотидов. Регуляция. Оротацидурия.

- •24. Общая схема синтеза и распада пуриновых нуклеотидов. Регуляция. Подагра.

- •27. Азотистые основания, входящие в структуру нуклеиновых кислот – пуриновые и пиримидиновые. Нуклеотиды, содержащие рибозу и дезоксирибозу. Структура. Номенклатура.

- •27. Гибридизация нуклеиновых кислот. Денатурация и ренативация днк. Гибридизация (днк-днк, днк-рнк). Методы лабораторной диагностики, основанные на гибридизации нуклеиновых кислот.(пцр)

- •29. Репликация. Принципы репликации днк. Стадии репликации. Инициация. Белки и ферменты, принимающие участие в формировании репликативной вилки.

- •30. Элонгация и терминация репликации. Ферменты. Асимметричный синтез днк. Фрагменты Оказаки. Роль днк-лигазы в формировании непрерывной и отстающей цепи.

- •31. Повреждения и репарация днк. Виды повреждений. Способы репарации. Дефекты репарационных систем и наследственные болезни.

- •32. Транскрипция Характеристика компонентов системы синтеза рнк. Структура днк-зависимой рнк-полимеразы: роль субъединиц (α2ββ′δ). Инициация процесса. Элонгация, терминация транскрипции.

- •33. Первичный транскрипт и его процессинг. Рибозимы как пример каталитической активности нуклеиновых кислот. Биороль.

- •35. Сборка полипептидной цепи на рибосоме. Образование инициаторного комплекса. Элонгация: образование пептидной связи (реакция транспептидации). Транслокация. Транслоказа. Терминация.

- •1. Инициация

- •2. Элонгация

- •3. Терминация

- •36. Особенности синтеза и процессинга секретируемых белков (на примере коллагена и инсулина).

- •37. Биохимия питания. Основные компоненты пищи человека, их биороль, суточная потребность в них. Незаменимые компоненты пищи.

- •38. Белковое питание. Биологическая ценность белков. Азотистый баланс. Полноценность белкового питания, нормы белка в питании, белковая недостаточность.

- •39. Переваривание белков: протеазы жкт, их активация и специфичность, оптимум рН и результат действия. Образование и роль соляной кислоты в желудке. Защита клеток от действия протеаз.

- •1. Образование и роль соляной кислоты

- •2.Механизм активации пепсина

- •3.Возрастные особенности переваривания белков в желудке

- •1. Активация панкреатических ферментов

- •2. Специфичность действия протеаз

- •41. Витамины. Классификация, номенклатура. Провитамины. Гипо-, гипер- и авитаминозы, причины возникновения. Витаминзависимые и витаминрезистентные состояния.

- •42. Минеральные вещества пищи, макро- и микроэлементы, биологическая роль. Региональные патологии, связанные с недостатком микроэлементов.

- •3. Жидкостностъ мембран

- •1. Структура и свойства липидов мембран

- •45. Механизмы переноса веществ через мембраны: простая диффузия, пассивный симпорт и антипорт, активный транспорт, регулируемые каналы. Мембранные рецепторы.

- •1. Первично-активный транспорт

- •2. Вторично-активный транспорт

- •Мембранные рецепторы

- •46. Эндэргонические и экзэргонические реакции в живой клетке. Макроэргические соединения. Дегидрирование субстратов и окисление водорода как основной источник энергии для синтеза атф.

- •3.Эндергонические и экзергонические реакции

- •4. Сопряжение экзергонических и эндергонических процессов в организме

- •2. Строение атф-синтазы и синтез атф

- •3.Коэффициент окислительного фосфорилирования

- •4.Дыхательный контроль

- •50. Образование активных форм кислорода (синглетный кислород, пероксид водорода, гидроксильный радикал, пероксинитрил). Место образования, схемы реакций, их физиологическая роль.

- •51. . Механизм повреждающего действия активных форм кислорода на клетки (пол, окисление белков и нуклеиновых кислот). Примеры реакций.

- •1) Инициация: образование свободного радикала (l•)

- •2) Развитие цепи:

- •3) Разрушение структуры липидов

- •1. Строение пируватдегидрогеназного комплекса

- •3. Связь окислительного декарбоксилирования пирувата с цпэ

- •53.Цикл лимонной кислоты: последовательность реакций и характеристика ферментов. Роль цикла в метаболизме.

- •1. Последовательность реакций цитратного цикла

- •54. Цикл лимонной кислоты, схема процесса. Связь цикла с целью переноса электронов и протонов. Регуляция цикла лимонной кислоты. Анаболические и анаплеротические функции цитратного цикла.

- •55. Основные углеводы животных, биологическая роль. Углеводы пищи, переваривание углеводов. Всасывание продуктов переваривания.

- •Методы определение глюкозы в крови

- •57. Аэробный гликолиз. Последовательность реакций до образования пирувата (аэробный гликолиз). Физиологическое значение аэробного гликолиза. Использование глюкозы для синтеза жиров.

- •1. Этапы аэробного гликолиза

- •58. Анаэробный гликолиз. Реакция гликолитической оксидоредукции; субстратное фосфорилирование. Распространение и физиологическое значение анаэробного распада глюкозы.

- •1. Реакции анаэробного гликолиза

- •59. Гликоген, биологическое значение. Биосинтез и мобилизация гликогена. Регуляция синтеза и распада гликогена.

- •61. Наследственные нарушения обмена моносахаридов и дисахаридов: галактоземия, непереносимость фруктозы и дисахаридов. Гликогенозы и агликогенозы.

- •2. Агликогенозы

- •62. Липиды. Общая характеристика. Биологическая роль. Классификация липидов.Высшие жирные кислоты, особенности строения. Полиеновые жирные кислоты. Триацилглицеролы..

- •64. Депонирование и мобилизация жиров в жировой ткани, физиологическая роль этих процессов. Роль инсулина, адреналина и глюкагона в регуляции метаболизма жира.

- •66. Распад жирных кислот в клетке. Активация и перенос жирных кислот в митохондрии. Β-окисление жирных кислот, энергетический эффект.

- •67. Биосинтез жирных кислот. Основные стадии процесса. Регуляция обмена жирных кислот.

- •2. Регуляция синтеза жирных кислот

- •68. Кетоновые тела, биосинтез и использование в качестве источников энергии. Причины развития кетонемии и кетонурии при голодании и сахарном диабете.

- •69. Холестерин. Пути поступления, использования и выведения из организма. Уровень холестерина в сыворотке крови. Биосинтез холестерина, его этапы. Регуляция синтеза.

- •Фонд холестерола в организме, пути его использования и выведения.

- •1. Механизм реакции

- •2. Органоспецифичные аминотрансферазы ант и act

- •3. Биологическое значение трансаминирования

- •4. Диагностическое значение определения аминотрансфераз в клинической практике

- •1. Окислительное дезаминирование

- •74. Непрямое дезаминирование аминокислот. Схема процесса, субстраты, ферменты, кофакторы.

- •3. Неокислительное дезамитровате

- •75. Основные источники аммиака в организме человека. Токсичность аммиака. Роль глутамина и аспарагина в обезвреживании аммиака. Глутаминаза почек, образование и выведение солей аммония.

- •76. Оринитиновый цикл мочевинообразования. Химизм, место протекания процесса. Энергетический эффект процесса, его регуляция. Количественное определение мочевины сыворотки крови, клиническое значение.

- •2. Образование спермидина и спермина, их биологическая роль

- •78. Обмен фенилаланина и тирозина. Особенности обмена тирозина в разных тканях.

- •79. Эндокринная, паракринная и аутокринная системы межклеточной коммуникации. Роль гормонов в системе регуляции метаболизма. Регуляция синтеза гормонов по принципу обратной связи.

- •80. Классификация гормонов по химическому строению и биологическим функция.

- •1. Классификация гормонов по химическому строению

- •2. Классификация гормонов по биологическим функциям

- •1. Общая характеристика рецепторов

- •2. Регуляция количества и активности рецепторов

- •82. Циклические амф и гмф как вторичные посредники. Активация протеинкиназ и фосфорилирование белков, ответственных за проявление гормонального эффекта.

- •3. Передача сигналов через рецепторы, сопряжённые с ионными каналами

- •85. Гормоны гипоталамуса и передней доли гипофиза, химическая природа и биологическая роль.

- •2. Кортиколиберин

- •3. Гонадолиберин

- •4. Соматолиберин

- •5.Соматостатин

- •1. Гормон роста, пролактин

- •2. Тиреотропин, лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон

- •3. Группа гормонов, образующихся из проопиомеланокортина

- •4. Гормоны задней доли гипофиза

- •86. Регуляция водно-солевого обмена. Строение, механизмдействия и функции альдостерона и вазопрессина. Роль системы ренин-ангиотензин-альдостерон. Предсердный натриуретический фактор.

- •1. Синтез и секреция антидиуретического гормона

- •2. Механизм действия

- •3. Несахарный диабет

- •1. Механизм действия альдостерона

- •2. Роль системы ренин-ангиотензин- альдостерон в регуляции водно-солевого обмена

- •3. Восстановление объёма крови при обезвоживании организма

- •4. Гиперальдостеронтм

- •87. Регуляция обмена ионов кальция и фосфатов. Строение, биосинтез и механизм действия паратгормона, кальцитонина и кальцитриола.Причины и проявления рахита, гипо- и гиперпаратиреоидизма.

- •1. Синтез и секреция птг

- •2. Роль паратгормона в регуляции обмена кальция и фосфатов

- •3. Гиперпаратиреоз

- •4. Гипопаратиреоз

- •1. Строение и синтез кальцитриола

- •2. Механизм действия кальцитриола

- •3. Рахит

- •2. Биологические функции инсулина

- •3. Механизм действия инсулина

- •1. Инсулинзависимый сахарный диабет

- •2. Инсулинонезависимый сахарный диабет

- •1. Симптомы сахарного диабета

- •2. Острые осложнения сахарного диабета. Механизмы развития диабетической комы

- •3. Поздние осложнения сахарного диабета

- •1. Биосинтез йодтиронинов

- •2. Регуляция синтеза и секреции йодтиронинов

- •3. Механизм действия и биологические функции йодтиронинов

- •4. Заболевания щитовидной железы

- •90. Гормоны коры надпочечников (кортикостероиды). Их влияние на метаболизм клетки. Изменения метаболизма при гипо- и гиперфункции коры надпочечников.

- •3. Изменения метаболизма при гипо- и гиперфункции коры надпочечников

- •91. Гормоны мозгового слоя надпочечников. Секреция катехоламинов. Механизм действия и биологические функции катехоламинов. Патология мозгового вещества надпочечников.

- •1. Синтез и секреция катехоламинов

- •2. Механизм действия и биологические функции катехоламинов

- •3. Патология мозгового вещества надпочечников

- •1. Основные ферменты микросомальных электронтранспортных цепей

- •2. Функционирование цитохрома р450

- •3. Свойства системы микросомального окисления

- •93.Распад гема. Схема процесса, место протекания. «Прямой» и «непрямой» билирубин, его обезвреживание в печени.Диагностическое значение определения билирубина в крови и моче.

- •94. . Нарушения катаболизма гема. Желтухи: гемолитическая, желтуха новорожденных, печеночно-клеточная, механическая, наследственная (нарушения синтеза удф-глюкуронилтрансферазы).

- •1. Гемолитическая (надпечёночная) желтуха

- •2. Печёночно-клеточная (печёночная) желтуха

- •3. Механическая, или обтурационная (подпечёночная) желтуха

- •1. Участие трансфераз в реакциях конъюгации

- •2. Роль эпоксидгидролаз в образовании диолов

- •96. Гемоглобины человека, структура. Транспорт кислорода и диоксида углерода. Гемоглобин плода и его физиологическое значение. Гемоглобинопатии.

- •98. Белки сыворотки крови, биологическая роль основных фракций белков, значение их определения для диагностики заболеваний. Содержание и функции некоторых белков плазмы крови

- •98. Ферменты плазмы крови, энзимодиагностика. Количественное определение активности аминотрансфераз (АлАт, АсАт).

- •Аминотрансферазы

- •Аланинаминотрансфераза (алат)

- •99. Коллаген: особенности аминокислотного состава, первичной и пространственной структуры. Особенности биосинтеза и созревания коллагена. Роль аскорбиновой кислоты в созревании коллагена.

- •104. Значение воды для жизнедеятельности организма. Распределение воды в тканях , понятие о внутриклеточной и внеклеточной жидкостях. Водный баланс, регуляция водного обмена.

2. Строение атф-синтазы и синтез атф

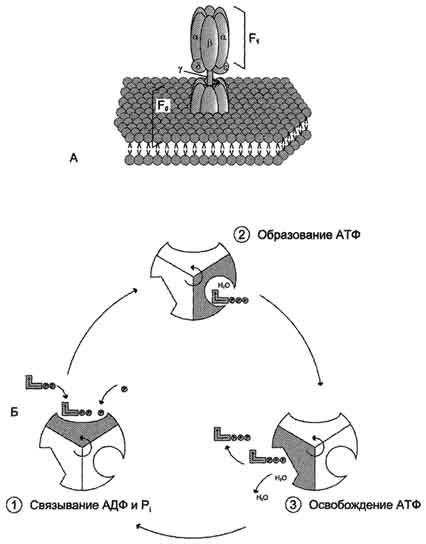

АТФ-синтаза (Н+-АТФ-аза) - интегральный белок внутренней мембраны митохондрий. Он расположен в непосредственной близости к дыхательной цепи. АТФ-синтаза состоит из 2 белковых комплексов, обозначаемых как F0 и F1 (рис. 6-15).

Рис. 6-15. Строение и механизм действия АТФ-синтазы. А - F0 и F1 - комплексы АТФ-синтазы, В состав F0входят полипептидные цепи, которые образуют канал, пронизывающий мембрану насквозь. По этому каналу протоны возвращаются в матрикс из межмембранного пространства; белок F1 выступает в матрикс с внутренней стороны мембраны и содержит 9 субъединиц, 6 из которых образуют 3 пары α и β ("головка"), прикрывающие стержневую часть, которая состоит из 3 субъединиц γ, δ и ε. γ и ε подвижны и образуют стержень, вращающийся внутри неподвижной головки и связанный с комплексом F0. В активных центрах, образованных парами субъединиц α и β, происходит связывание АДФ, неорганического фосфата (Рi) и АТФ. Б - Каталитический цикл синтеза АТФ включает 3 фазы, каждая из которых проходит поочерёдно в 3 активных центрах: 1 - связывание АДФ и Н3РО4; 2 - образование фосфоангидридной связи АТФ; 3 - освобождение конечного продукта. При каждом переносе протонов через канал F0 в матрикс все 3 активных центра катализируют очередную фазу цикла. Энергия электрохимического потенциала расходуется на поворот стержня, в результате которого циклически изменяется конформация α- и β-субъединиц и происходит синтез АТФ.

3.Коэффициент окислительного фосфорилирования

Окисление молекулы NADH в ЦПЭ сопровождается образованием 3 молекул АТФ; электроны от FAD-зависимых дегидрогеназ поступают в ЦПЭ на KoQ, минуя первый пункт сопряжения. Поэтому образуются только 2 молекулы АТФ. Отношение количества фосфорной кислоты (Р), использованной на фосфорилирование АДФ, к атому кислорода (О), поглощённого в процессе дыхания, называют коэффициентом окислительного фосфорилирования и обозначают Р/О. Следовательно, для NADH Р/О = 3, для сукцината Р/О - 2. Эти величины отражают теоретический максимум синтеза АТФ, фактически эта величина меньше.

49.Регуляция цепи переноса электронов (дыхательный контроль). Разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. Терморегуляторная функция тканевого дыхания. Термогенная функция энергетического обмена в бурой жировой ткани.

4.Дыхательный контроль

Окисление субстратов и фосфорилирование АДФ в митохондриях прочно сопряжены. Скорость использования АТФ регулирует скорость потока электронов в ЦПЭ. Если АТФ не используется и его концентрация в клетках возрастает, то прекращается и поток электронов к кислороду. С другой стороны, расход АТФ и превращение его в АДФ увеличивает окисление субстратов и поглощение кислорода. Зависимость интенсивности дыхания митохондрий от концентрации АДФ называют дыхательным контролем. Механизм дыхательного контроля характеризуется высокой точностью и имеет важное значение, так как в результате его действия скорость синтеза АТФ соответствует потребностям клетки в энергии. Запасов АТФ в клетке не существует. Относительные концентрации АТФ/АДФ в тканях изменяются в узких пределах, в то время как потребление энергии клеткой, т.е. частота оборотов цикла АТФ и АДФ, может меняться в десятки раз.

Общее содержание АТФ в организме 30-50 г, но каждая молекула АТФ в клетке "живёт" меньше минуты. В сутки у человека синтезируется 40-60 кг АТФ и столько же распадается. Увеличение концентрации АДФ немедленно приводит к ускорению дыхания и фосфорилирования.

Б. Транспорт АТФ и АДФ через мембраны митохондрий

В большинстве эукариотических клеток синтез основного количества АТФ происходит внутри митохондрии, а основные потребители АТФ расположены вне её. С другой стороны, в матриксе митохондрий должна поддерживаться достаточная концентрация АДФ. Эти заряженные молекулы не могут самостоятельно пройти через липидный слой мембран. Внутренняя мембрана непроницаема для заряженных и гидрофильных веществ, но в ней содержится определённое количество транспортёров, избирательно переносящих подобные молекулы из цитозоля в матрикс и из матрикса в цитозоль.

В мембране есть белок АТФ/АДФ-антипортер, осуществляющий перенос этих метаболитов через мембрану (рис. 6-16). Молекула АДФ поступает в митоходриальный матрикс только при условии выхода молекулы АТФ из матрикса.

Движущая сила такого обмена - мембранный потенциал переноса электронов по ЦПЭ. Расчёты показывают, что на транспорт АТФ и АДФ расходуется около четверти свободной энергии протонного потенциала. Другие транспортёры тоже могут использовать энергию электрохимического градиента. Так переносится внутрь митохондрии неорганический фосфат, необходимый для синтеза АТФ. Непосредственным источником свободной энергии для транспорта Са2+ в матрикс также служит протонный потенциал, а не энергия АТФ.

В. Разобщение дыхания и фосфорилирования

Некоторые химические вещества (протонофоры) могут переносить протоны или другие ионы (ионофоры) из межмембранного пространства через мембрану в матрикс, минуя протонные каналы АТФ-синтазы. В результате этого исчезает электрохимический потенциал и прекращается синтез АТФ. Это явление называют разобщением дыхания и фосфорилирования. В результате разобщения количество АТФ снижается, а АДФ увеличивается. В этом случае скорость окисления NADH и FADH2возрастает, возрастает и количество поглощённого кислорода, но энергия выделяется в виде теплоты, и коэффициент Р/О резко снижается. Как правило, разобщители - липофильные вещества, легко проходящие через липидный слой мембраны. Одно из таких веществ - 2,4-динитрофенол, легко переходящий из ионизированной формы в неионизированную, присоединяя протон в межмембранном пространстве и перенося его в матрикс.

Примерами разобщителей могут быть также некоторые лекарства, например дикумарол - антикоагулянт или метаболиты, которые образуются в организме, билирубин - продукт катаболизма тема, тироксин - гормон щитовидной железы . Все эти вещества проявляют разобщающее действие только при их высокой концентрации.

Г. Терморегуляторная функция ЦПЭ

На синтез молекул АТФ расходуется примерно 40-45% всей энергии электронов, переносимых по ЦПЭ, приблизительно 25% тратится на работу по переносу веществ через мембрану. Остальная часть энергии рассеивается в виде теплоты и используется теплокровными животными на поддержание температуры тела. Кроме того, дополнительное образование теплоты может происходить при разобщении дыхания и фосфорилирования. Разобщение окислительного фосфорилирования может быть биологически полезным. Оно позволяет генерировать тепло для поддержания температуры тела у новорождённых, у зимнеспящих животных и у всех млекопитающих в процессе адаптации к холоду. У новорождённых, а также зимнеспящих животных существует особая ткань, специализирующаяся на теплопродукции посредством разобщения дыхания и фосфорилирования - бурый жир. Бурый жир содержит много митохондрий. В мембране митохондрий имеется большой избыток дыхательных ферментов по сравнению с АТФ-синтазой. Около 10% всех белков приходится на так называемый разобщающий белок (РБ-1) - термогенин. Бурый жир имеется у новорождённых, но его практически нет у взрослого человека. В последние годы появились факты, свидетельствующие о существовании в митохондриях разных органов и тканей млекопитающих разобщающих белков, похожих по своей структуре на РБ-1 бурой жировой ткани. По своей структуре термогенин близок к АТФ/АДФ-антипортеру, но не способен к транспорту нуклеотидов, хотя сохранил способность переносить анионы жирных кислот, служащих разобщителями .

На внешней стороне мембраны анион жирной кислоты присоединяет протон и в таком виде пересекает мембрану; на внутренней стороне мембраны диссоциирует, отдавая протон в матрикс и тем самым снижает протонный градиент. Образующийся анион возвращается на наружную сторону мембраны с помощью АТФ/ АДФ-антипортера.

При охлаждении стимулируется освобождение норадреналина из окончаний симпатических нервов. В результате происходят активация липазы в жировой ткани и мобилизация жира из жировых депо. Образующиеся свободные жирные кислоты служат не только "топливом", но и важнейшим регулятором разобщения дыхания и фосфорилирования.