Раздел "Промышленная биотехнология"

Объекты биотехнологии и их биотехнологические функции

элементами, слагающими биотехнологические процессы,

являются: биологический агент, субстрат, аппаратура и продукт.

Биологический агент является активным началом в биотехнологиче-

ских процессах и одним из наиболее важных ее элементов.

Биотехнологические объекты находятся на разных ступенях организации:

а) субклеточные структуры (вирусы, плазмиды, ДНК митохондрий и хлоропластов, ядерная ДНК);

б) бактерии и цианобактерии;

в) грибы;

г) водоросли;

д) простейшие;

е) культуры клеток растений и животных;

ж) растения – низшие (анабена-азолла) и высшие – рясковые.

Номенклатура

биологических агентов бурно расширяется, но до настоящего времени

важнейшее место занимает традиционный объект – микробная клетка.

Бактерии и цианобактерии Бактерии.

Бактерии [от греч. bakterion, уменьш. от baktron, трость, посох] — представители царства Procariotae, включающего бактерии и сине-зелёные водоросли. Прокариотическая клетка меньше эукариотической, ДНК в ней не окружена ядерной мембраной, а органеллы типа митохондрий и хлоропластов отсутствуют.

Клетки бактерий окружены особо организованной клеточной стенкой, имеют ограниченное число отделов (компартментов) либо вообще лишены их (рис. 2-4). Они также имеют различия в синтезе ДНК, белков и продуктов клеточной стенки (табл. 2-1). Все известные бактерии разделяют на архебактерии (то есть древние бактерии) и эубактерии (к которым относят большинство современных видов).

Архебактерии [от греч. arche, начало + бактерия] обитают в биотопах с экстремальными условиями. К архебактериям относят метанобразующие бактерии, экстремально галофильные бактерии (растут в присутствии 12-32% NaCl) и термоацидофильные бактерии (растут при 75-90 °С и низком рН).

Таблица 2-1. Основные различия клеток прокариотов (эубактерий) и эукариотов

Эубактерии

Большинство эубактерий — свободноживущие сапрофиты, но среди них имеются виды, вызывающие заболевания у растений и животных. Значительная часть патогенных бактерий способна покрывать свои энергетические и метаболические потребности путём расщепления различных субстратов. Их можно выращивать на синтетических средах.

Форма бактерий.

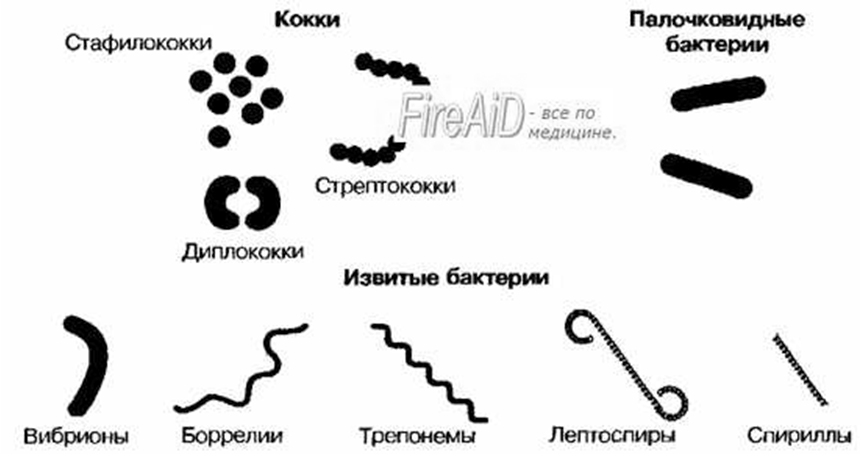

Отдельным видам бактерий с достаточным постоянством присущи определённые форма и размер. Выделяют три основные формы бактерий — шаровидные (или овальные), палочковидные (цилиндрические) и извитые (спиралевидные), хотя известны и бактерии, имеющие иную форму (например, нитевидную, треугольную или звёздчатую).

Рис. 2-5. Типичные формы бактериальных клеток.

В настоящее время многие промышленные микробные технологии ба-

зируются на использовании гетеротрофных организмов, а в будущем ре-

шающее место среди продуцентов займут автотрофные микроорганизмы,

не нуждающиеся для роста в дефицитных органических средах, а также

экстремофилы – организмы, развивающиеся в экстремальных условиях

среды (термофильные, алкало- и ацидофильные).

Микробные клетки с различными химико-технологическими свойст-

вами могут быть выделены из природных источников и далее с помощью

традиционных (селекция, отбор) и новейших методов (клеточная и гене-

тическая инженерия) существенно модифицированы и улучшены. При

выборе биологического агента и постановке его на производство прежде

всего следует соблюдать принцип технологичности штаммов.

Это значит,

что микробная клетка, популяция или сообщество особей должны:

- сохранять свои основные физиолого-биохимические свойства в процессе дли-

тельного ведения ферментации;

- обладать устойчивостью к мутационным воздействиям, фагам, зараже-

нию посторонней микрофлорой (контаминации);

- характеризоваться безвредностью для людей и окружающей среды;

- не иметь при выращивании побочных токсичных продуктов обмена и отходов;

- иметь высокие выходы продукта и приемлемые технико-экономические показатели.

Микроорганизмов, синтезирующих продукты или осуществляющих реакции, полезные для человека, несколько сотен видов. Биотехнологические функции бактерий разнообразны. Полезные бактерии относятся к эубактериям. Уксуснокислые бактерии, представленные родами Gluconobacter и Acetobacter, - это грамотрицательные бактерии, превращающие этанол в уксусную кислоту, а уксусную кислоту в углекислый газ и воду.

Род Bacillus относится к грамположительным бактериям, которые способны образовывать эндоспоры и имеют перитрихиальное жгутикование. B.subtilis - строгий аэроб, а B.thuringiensis может жить и в анаэробных условиях. Анаэробные, образующие споры бактерии представлены родом Clostridium. C.acetobutylicum сбраживает сахара в ацетон, этанол, изопропанол и n-бутанол (ацетобутаноловое брожение).

К молочнокислым бактериям относятся представители родов Lactobacillus, Leuconostoc и Streptococcus, которые не образуют спор, грамположительны и нечувствительны к кислороду.

- Гетероферментативные молочнокислые бактерии рода Leuconostoc превращают углеводы в молочную кислоту, этанол и углекислый газ.

- Гомоферментативные молочнокислые бактерии рода Streptococcus продуцируют только молочную кислоту, а брожение, осуществляемое представителями рода Lactobacillus, позволяет получить наряду с молочной кислотой ряд разнообразных продуктов.

К бактериям рода Corynebacterium, неподвижные грамположительные клетки которых не образуют эндоспор, относятся патогенные (C.diphtheriae, C.tuberculosis) и непатогенные почвенные виды, имеющие промышленное значение. С.glutamicum служит источником лизина и улучшающих вкус нуклеотидов. Коринебактерии хотя и считаются факультативными анаэробами, лучше растут аэробно. Широко используется такое свойство некоторых бактерий, как диазотрофность, то есть способность к фиксации атмосферного азота.

Микробные клетки используют для трансформации веществ.

Бактерии также широко используются в генноинженерных манипуляциях при создании геномных клонотек, введении генов в растительные клетки (агробактерии).

Все цианобактерии обладают способностью к азотфиксации, что делает их весьма перспективными продуцентами белка. Анабена (Anabaena) - нитчатая сине-зеленая водоросль. Нити из более или менее округлых клеток, содержат гетероцисты и иногда крупные споры, по всей длине нить одинаковой толщины. В цитоплазме клеток откладывается близкий к гликогену запасной продукт - анабенин. Такие представители цианобактерий, как носток, спирулина, триходесмиум съедобны и непосредственно употребляются в пищу. Носток образует на бесплодных землях корочки, которые разбухают при увлажнении.

Свое шествие спирулина (Spirulina platensis) начала из Африки — население района озера Чад давно употребляет ее в пищу, называя этот продукт «дихе». Другое место, откуда начала распространяться спирулина, но иного вида (Spirulina maxima) — воды озера Тескоко в Мексике. Для белков этой водоросли характерно сбалансированное содержание аминокислот. Клеточная стенка этой водоросли хорошо переваривается. Растет спирулина в щелочной среде при рН вплоть до 11. Спирулину культивируют обычно в искусственных водоемах или специальных емкостях. Спирулину можно культивировать в открытых прудах или, как в Италии, в замкнутой системе из полиэтиленовых труб.

Преимущества спирулины по сравнению с другими съедобными водорослями не только в простоте культивирования, но и в несложности сбора биомассы, высушивания ее, например, под солнцем. В ряде стран выращивают спирулину вида Spirulina platensis. Недавно было показано, что в клетках спирулины, помимо ценного белка, углеводов, липидов, витаминов, в значительных количествах запасается, например, такое ценное вещество, как поли-b-оксибутират. Отечественная фармацевтическая промышленность выпускает препарат «Сплат» на основе цианобактерии Spirulina platensis. Он содержит комплекс витаминов и микроэлементов и применяется как общеукрепляющее и иммуностимулирующе средство.

В последние годы расширяется применение смешанных микробных

культур и их природных ассоциаций. По сравнению с монокультурами,

микробные ассоциации способны ассимилировать сложные, неоднород-

ные по составу субстраты, минерализуют сложные органические соедине-

ния, имея повышенную способность к биотрансформации, имеют повы-

шенную устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды и

токсических веществ, а также повышенную продуктивность и возмож-

ность обмена генетической информацией между отдельными видами со