- •Диетический стол №1

- •Диетический стол №1а

- •Диетический стол №2

- •Диетический стол №3

- •Диетический стол №4

- •Диетический стол №4а

- •Диетический стол №4б

- •Диетический стол №5

- •Диетический стол №7

- •Диетический стол №8

- •Диетический стол №9

- •Диетический стол №10

- •Диетический стол №10с

- •Диетический стол №11

- •Диетический стол №12

- •Диетический стол №13

- •Диетический стол №14

- •Диетический стол №15

- •Гипоаллергенная диета

- •8. Общий осмотр больного, правила и техника. Оценка сознания, положения больного. Оценка телосложения.

- •9. Осмотр головы, лица, глаз, век, носа, полости рта, шеи.

- •10. Осмотр кожи больного (окраска, эластичность, влажность, высыпания, рубцы) Осмотр кожи.Обращают внимание на окраску, эластичность, влажность кожи, различные высыпания и рубцы.

- •11. Осмотр и пальпация лимфатических узлов, мышечной системы, суставов, конечностей.

- •12. Осмотр грудной клетки. Признаки, определяющие форму грудной клетки. Физиологические и патологические формы грудной клетки.

- •14. Определение типа дыхания, симметричности, частоты, глубины дыхания, дыхательной экскурсии грудной клетки.

- •15. Пальпация грудной клетки. Определение болезненности, эластичности грудной клетки. Определение голосового дрожания, причины его усиления или ослабления.

- •16. Перкуссия легких. Физическое обоснование метода. Способы перкуссии. Виды перкуторного звука.

- •17. Определение пространства Траубе, его диагностическое значение.

- •18. Сравнительная перкуссия легких. Распределение звучности перкуторного тона в различных местах грудной клетки в норме. Патологические изменения перкуторного звука.

- •19. Топографическая перкуссия легких. Определение верхних и нижних границ легких, их расположение в норме. Определение экскурсии нижнего края легких.

- •20. Аускультация легких, основные правила. Основные дыхательные шумы. Изменения везикулярного дыхания, (ослабление и усиление, саккадированное, жесткое дыхание).

- •21. Патологическое бронхиальное дыхание, причины его появления и диагностическое значение. Бронховезикулярное дыхание, механизм его возникновения.

- •22. Побочные дыхательные шумы, механизм их возникновения, диагностическое значение.

- •23. Бронхофония, методика определения, диагностическое значение

- •25. Плевральная пункция, ее методика проведения, показания и противопоказания. Исследование плеврального выпота, его виды. Трактовка анализов.

- •26. Основные методы оценки функционального состояния органов дыхания (спирография, пневмотахометрия, пневмотахография, определение Ра о2 и РаСо2 в артериальной крови).

- •27. Спирография, основные легочные объемы. Пневмотахометрия, пневмотахография.

- •28 Бронхоскопия, показания, противопоказания, диагностическое значение

- •29. Методы функциональной диагностики рестриктивного типа нарушения вентиляции.

- •30. Методы диагностики бронхообструктивного синдрома.

- •31. Осмотр сердечного больного. Внешний вид больных с сердечной недостаточностью. Объективные признаки, обусловленные застоем крови в малом и большом кругах кровообращения.

- •32. Осмотр сосудов шеи. Диагностическое значение "пляски каротид", набухания и пульсации вен (отрицательного и положительного венного пульса). Визуальное определение цвд.

- •33. Осмотр области сердца (сердечный и верхушечный толчок, сердечный горб, эпигастральная пульсация).

- •34. Пальпация области сердца. Верхушечный, сердечный толчок, эпигастральная пульсация, систолическое и диастолическое дрожание, пальпация магистральных сосудов. Диагностическое значение.

- •2. Период изгнания крови (0,25 с)

- •III. Диастола желудочков (0,37 с)

- •2. Период изометрического (изоволюметрического) расслабления (0,08 с)

- •3. Период наполнения желудочков (0,25 с)

- •Проекции и точки аускультации клапанов сердца.

- •Правила аускультации сердца:

- •37. Шумы сердца, механизм их возникновения. Органические и функциональные шумы, их диагностическое значение. Аускультация шумов сердца.

- •Общие закономерности:

- •38. Аускультация артерий и вен. Шум волчка на яремных венах. Двойной тон Траубе. Патологический шум Дюрозье.

- •52. Поверхностная пальпация живота, методика, диагностическое значение.

- •53. Метод глубокой скользящей пальпации живота. Диагностическое значение.

- •54. Синдром “острого” живота

- •56. Методы выявления Helicobakter pylori. Расспрос и осмотр больных при заболеваниях кишечника.

- •57. Общие представления о методах исследования всасывания жиров, белков и углеводов в кишечнике, синдромы нарушения пищеварения и всасывания.

- •58. Копрологическое исследование, диагностическое значение, основные копрологические синдромы.

- •60. Перкуссия и пальпация печени, определение ее размеров. Семиологическое значение изменений края, поверхности консистенции печени.

- •61. Перкуссия и пальпация селезенки, диагностическое значение.

- •62. Лабораторные синдромы при заболеваниях печени (синдромы цитолиза, холестаза, гиперспленизма).

- •63. Иммунологические методы исследования при патологии печени, понятие о маркерах вирусных гепатитов

- •64. Ультразвуковое исследование печени, селезенки. Диагностическое значение.

- •65. Радиоизотопные методы исследования функции и структуры печени.

- •66. Исследование выделительной и обезвреживающей функций печени.

- •67. Исследование пигментного обмена в печени, диагностическое значение.

- •68. Методы исследования белкового обмена в печени, диагностическое значение.

- •69. Подготовка больных к рентгенологическому исследованию желудка, кишечника, желчевыводящих путей.

- •70. Методы исследования при заболеваниях желчного пузыря, пальпация пузырной области, оценка полученных результатов. Выявление пузырных симптомов.

- •71. Ультразвуковой исследование желчного пузыря, общего желчного протока.

- •72. Дуоденальное зондирование. Трактовка результатов исследования. (вариант 1).

- •72. Дуоденальное зондирование. Трактовка результатов исследования. (вариант 2.Учебник).

- •73. Рентгенологическое исследование желчного пузыря (холецистография, в/в холеграфия, холангиография, понятие о ретроградной холангиографии).

- •74. Методы исследования поджелудочной железы (расспрос, осмотр, пальпация и перкуссия живота, лабораторные и инструментальные методы исследования).

- •75. Общие представления об эндоскопических, рентгенологических, ультразвуковых методах исследования желудочно-кишечного тракта.( тупой вопрос – тупой ответ ).

- •89. Методы диагностики сахарного диабета (расспрос, осмотр, лабораторные и инструментальные методы исследования).

- •90. Определение содержания глюкозы в крови, в моче, ацетона в моче. Гликемическая кривая или сахарный профиль.

- •91.Диабетическая кома (кетоацидотическая), симптоматика и неотложная помощь.

- •92. Признаки гипогликемии и первая помощь при гипогликемических состояниях.

- •93. Клинические признаки острой надпочечниковой недостаточности. Принципы неотложной помощи.

- •94.Правила забора биологических материалов (мочи, кала, мокроты) для проведения лабораторных исследований.

- •1.Исследование мочи

- •2.Исследование мокроты

- •3.Исследование кала

- •95. Техника забора крови для лабораторных исследований.

- •96. Методы обследования больных с патологией органов кроветворения (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, лабораторные и инструментальные методы исследования).

- •1.Расспрос, жалобы больного:

- •2.Осмотр:

- •В.Увеличение лимфатических узлов

- •Г.Увеличение печени и селезёнки

- •3.Пальпация:

- •4.Перкуссия:

- •5.Лабораторные методы исследования (см. Вопросы № 97- 107)

- •6.Инструментальные методы исследования:

- •97. Методики определения Hb, подсчета эритроцитов, времени свертывания, времени кровотечения.

- •98. Подсчет лейкоцитов и лейкоцитарной формулы.

- •99. Методика определения группы крови, понятие о резус-факторе.

- •I группы.

- •II (а) группы.

- •III (в) группы.

- •100.Диагностическое значение клинического исследования общего анализа крови

- •127. Отек легких, клиническая картина, неотложная помощь.

- •128. Неотложная помощь при желчной колике.

- •129. Неотложная помощь при острой задержке мочи, катетеризация мочевого пузыря.

- •130. Неотложная помощь при острой почечной колике

- •131. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца.

- •132. Внезапная смерть и реанимационные мероприятия.

- •133.Техника подкожных, внутрикожных инъекций. Осложнения, тактика медсестры при них.

- •134.Техника внутримышечных инъекций. Осложнения, тактика медсестры при них.

- •135.Техника внутривенных инъекций. Осложнения, тактика медсестры при них.

- •136.Разведение антибиотиков, техника набора лекарственного раствора из ампулы и флакона.

- •137.Техника сбора и подключения системы для переливания крови, кровезаменителей и лекарственных препаратов.

- •138.Показания и техника наложения жгутов на конечности.

89. Методы диагностики сахарного диабета (расспрос, осмотр, лабораторные и инструментальные методы исследования).

Сахарный диабет – клинический синдром хронической гипергликемии и глюкозурии, обусловленный инсулиновой недостаточностью.

Расспрос: больные предъявляют жалобы на сухость во рту, жажду (полидипсия), обильное мочеотделение (полиурия), повышение аппетита, слабость, кожный зуд. У больных СД 1 типа заболевание возникает остро( чаще в молодом возрасте). При СД

2 типа заболевание развивается медленно и может протекать с минимальной симптоматикой.

Осмотр:

Кожные покровы: можно обнаружить румянец на лбу, щеках, подбородке, возникающий в результате расширения капилляров, желтую окраску ладоней и подошв, обусловленную нарушением обмена витамина А, расчёсы. Можно заметить фурункулы и грибковые поражения кожи.

Мышцы и кости: атрофия мышц и остеопороз позвонков, костей конечностей в результате нарушения белкового обмена.

Пищеварительный тракт: возникновение гингивитов, стоматитов, снижение секреторной и моторной функции желудка.

Офтальмологические нарушения: проявляется расширением венул сетчатки, развитием в ней микроаневризм, кровоизлияний. Развивается диабетическая ретинопатия, приводящая к прогрессирующей потере зрения.

Нейрогенные изменения: нарушение болевой, температурной чувствительности, снижение сухожильных рефлексов, снижение памяти.

Лабораторные методы исследования:

Диагностические критерии:

Норма глюкозы в крови = 3,3-5,5 ммоль/л натощак.

СД: натощак = 6,1 ммоль/л и более + симптомы заболевания.

В крови более 11,1 ммоль/л. 100% диагноз сахарного диабета.

При неясном диагнозе: пероральный глюкоз-тест. 3 дня пациент ест, что хочет. Натощак берут кровь. Далее дают глюкозную нагрузку. Через 2 часа в норме сахар должен снизится ниже 7,8 ммоль/л, а у больных сахарным диабетом 11,1 ммоль/л. В тех случаях, когда уровень глюкозы в крови через 2 часа после теста находится между нормальными значениями, характерными для СД ( 7,8-11,1 ммоль/л.), то говорим о нарушенной толерантности к глюкозе.

Глюкозурию выявляют при увеличении содержания глюкозы в моче свыше 8,8 ммоль/л.

Также используют определение содержания иммунореактивного инсулина и глюкогона в крови, а также С-пептида, гликолизированного гемоглобина.

Инструментальные методы исследования:

УЗИ поджелудочной железы

Исследование артериального кровотока на нижних конечностях (симптомы плантарной ишемии: Панченко, Гольфламма и т.д) и с помощью ангиографии.

При выявлении осложнений делается УЗИ почек, сердца.

Исследование сосудов глаз.

Сканирование почек.

90. Определение содержания глюкозы в крови, в моче, ацетона в моче. Гликемическая кривая или сахарный профиль.

1.Определение содержания глюкозы в крови: это основной показатель, который должен измеряться регулярно. Уровень глюкозы измеряется в течение дня либо в капиллярной крови (из пальца), либо в венозной (из вены). Для ежедневного контроля в идеале у каждого пациента с сахарным диабетом должен быть индивидуальный глюкометр или тестовые полоски для визуального контроля. Глюкоза измеряется в крови натощак и после еды. Кровь для анализа натощак берется утром, причем здоровый человек или больной диабетом второго типа не должен есть в течение 12 часов. Например, с 9 вечера до 9 утра. Больным диабетом первого типа трудно выдержать 12 часов без еды. Поэтому они могут определять глюкозу натощак спустя 10 часов после приема пищи. Глюкоза в крови измеряется примерно в восемь часов утра, затем — в двенадцать, шестнадцать и двадцать часов, через два часа после завтрака, обеда и ужина (каждый больной делает замеры в свое время, соответствующее подъему и приемам пищи). Полный контроль содержания глюкозы в крови (четыре анализа в день) необходимо проводить регулярно один-два раза в неделю. Особенно это важно для больных диабетом первого типа, когда нужно контролировать дозу инсулина и количество потребляемых углеводов.

Перед измерением уровня глюкозы натощак нельзя курить: даже одна сигарета повышает уровень глюкозы!

Диагностические критерии:

Норма глюкозы в крови = 3,3-5,5 ммоль/л натощак.

СД: натощак = 6,1 ммоль/л и более + симптомы заболевания.

В крови более 11,1 ммоль/л. 100% диагноз сахарного диабета.

При неясном диагнозе: пероральный глюкоз-тест. 3 дня пациент ест, что хочет. Натощак берут кровь. Далее дают глюкозную нагрузку. Через 2 часа в норме сахар должен снизится ниже 7,8 ммоль/л, а у больных сахарным диабетом 11,1 ммоль/л. В тех случаях, когда уровень глюкозы в крови через 2 часа после теста находится между нормальными значениями, характерными для СД ( 7,8-11,1 ммоль/л.), то говорим о нарушенной толерантности к глюкозе.

Глюкозурию выявляют при увеличении содержания глюкозы в моче свыше 8,8 ммоль/л.

Также используют определение содержания иммунореактивного инсулина и глюкогона в крови, а также С-пептида, гликолизированного гемоглобина.

2.Определение глюкозы в моче: Нормальную концентрацию глюкозы в моче до 0,2 г/л обычными пробами не обнаруживают. Появление глюкозы в моче может быть результатом физиологической гипергликемии (алиментарной, эмоциональной, лекарственной) и патологических изменений в организме.

Физиологическая глюкозурия наблюдается при введении с пищей большого количества углеводов (алиментарная), после эмоционального напряжения (эмоциональная глюкозурия), после приема некоторых лекарств (диуретин, кофеин, кортикостероиды), при отравлениях (морфин, хлороформ, фосфор). Реже наблюдается почечная (ренальная) глюкозурия, обусловленная повышенной проницаемостью почек в отношении глюкозы и появлением ее в моче при нормальном количестве сахара в крови.

Появление глюкозы в моче зависит от концентрации ее в крови, от процесса фильтрации в клубочках (гломерулярных клиренсов) и от реабсорбции глюкозы в канальцах нефрона. Патологические глюкозурии делятся на панкреатогенные и внепанкреатические. Важнейшая из панкреатогенных — диабетическая глюкозурия. Внепанкреатические глюкозурии наблюдаются при раздражении ЦНС, гипертиреозе, синдроме Иценко—Кушинга, патологии печени, почек. Для правильной оценки глюкозурии (особенно у больных диабетом) необходимо исследовать на сахар мочу, собранную за сутки.

Глюкозурию выявляют при увеличении содержания глюкозы в моче свыше 8,8 ммоль/л.

3.Определение ацетона в моче: кетоновым телам относятся ацетон, ацетоуксусная кислота и бета-оксимаслянная кислота. Кетоновые тела в моче встречаются совместно, поэтому раздельное определение их клинического значения не имеет. В норме с мочой выделяется 20 — 50 мг кетоновых тел в сутки, которые не обнаруживаются обычными качественными реакциями, при повышении кетоновых тел в моче качественные реакции на них становятся положительными.

Проба Ланге:

Реактивы: Уксусная кислота 80%, Нитропруссид натрия (свежеприготовленный 10% раствор), Аммиак.

Ход определения.

К 12 – 15 мл мочи приливают около 1 мл уксусной кислоты и около 0,5 мл раствора нитропруссида натрия. Затем наслаивают аммиак. В положительном случае на границе двух жидкостей образуется фиолетовое кольцо. Кольцо может появиться не сразу, а в течение 2 – 3 мин.

Экспресс-тесты:

К экспресс-тестам определения кетоновых тел в моче относятся: набор для экспресс-анализа ацетона в моче и диагностические полоски. По изменении цвета судят о количестве и наличии ацетона в моче.

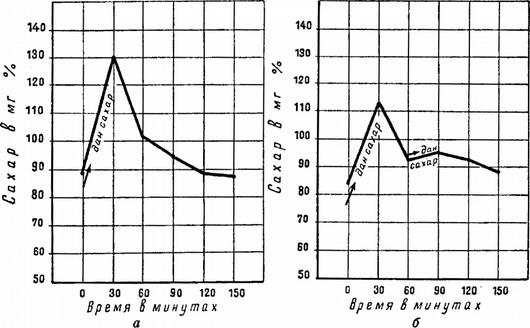

Гликемическая кривая - кривая, отражающая изменения концентрации глюкозы в крови после сахарной нагрузки.

А- однократно дан сахар Б- двукратно дан сахар