Книги / bobrov_usiliteli / ГЛ2-13

.DOC

2.5.2. Параметры каскада в области средних частот

По эквивалентной

схеме усилительного каскада для

переменных составляющих (см. рис. 2.8,а)

легко могут быть определены параметры

каскада (![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() )

для средних частот. Они должны быть

выражены через элементы схемы

(малосигнальные параметры транзистора

)

для средних частот. Они должны быть

выражены через элементы схемы

(малосигнальные параметры транзистора

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

резисторы

,

резисторы

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() и другие).

и другие).

Эквивалентный

коэффициент ок.

Ток

![]() ,

протекающий во внешней цепи

,

протекающий во внешней цепи

![]() ,

будет несколько меньше величины

,

будет несколько меньше величины

![]() ,

т.к. часть тока

,

т.к. часть тока

![]() ответвляется в параллельную цепь

ответвляется в параллельную цепь

![]() .

С учётом сопротивлений параллельных

цепей из рис. 2.8,а можно найти

.

С учётом сопротивлений параллельных

цепей из рис. 2.8,а можно найти

![]() ,

, ![]()

где

![]() эквивалентное сопротивление внешней

цепи, на рис. 2.8,а это –

эквивалентное сопротивление внешней

цепи, на рис. 2.8,а это –

![]() .

Для упрощения анализа удобно заменить

реальную величину

.

Для упрощения анализа удобно заменить

реальную величину

![]() эквивалентной

эквивалентной

![]() ,

определённой по отношению к току

,

определённой по отношению к току

![]() [1].

Из

[1].

Из

![]() следует, что

следует, что

![]() ,

, ![]()

где

![]() ;

; ![]()

![]() называют коэффициентом

токораспределения в коллекторной цепи.

называют коэффициентом

токораспределения в коллекторной цепи.

Хотя

эквивалентный коэффициент

![]() не является параметром только транзистора

(учитывается

не является параметром только транзистора

(учитывается

![]() ),

он используется часто, при этом

),

он используется часто, при этом

![]() уже не приводится на схемах.

уже не приводится на схемах.

Входное

сопротивление Rвх.

Определяется как сопротивление

переменному току между базой транзистора

и общим проводом (без учёта делителя

![]() ,

,

![]() ),

как отношение входного напряжения

),

как отношение входного напряжения

![]() к входному току

к входному току

![]() :

:

![]() .

. ![]()

Переменное

напряжение

![]() можно представить как сумму падений

напряжений на элементах входной цепи:

можно представить как сумму падений

напряжений на элементах входной цепи:

![]() .

.

Подставив

![]() в

в

![]() ,

можно найти

,

можно найти

![]() ,

, ![]()

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() малосигнальные параметры транзистора

(дифференциальное сопротивление эмиттера

и объёмное сопротивление базы):

малосигнальные параметры транзистора

(дифференциальное сопротивление эмиттера

и объёмное сопротивление базы):

![]() ,

, ![]() Ом.

Ом.

На практике, как

правило, имеет место соотношение

![]() (

(![]() ,

,

![]() ),

что эквивалентно короткому замыканию

в выходной цепи по переменному току.

Поэтому входное сопротивление

),

что эквивалентно короткому замыканию

в выходной цепи по переменному току.

Поэтому входное сопротивление

![]() .

. ![]()

Иногда используют

другое выражение для входного

сопротивления, в которое входит

![]() из (2.45) и внешнее сопротивление

источника сигнала

из (2.45) и внешнее сопротивление

источника сигнала

![]() :

:

![]() ,

, ![]()

где

![]() .

.

![]()

![]()

коэффициент

токораспределения переменной составляющей

в базовой цепи. Коэффициент

коэффициент

токораспределения переменной составляющей

в базовой цепи. Коэффициент

![]() в

в

![]() является частным случаем

является частным случаем

![]() при

при

![]() .

.

![]() может состоять из нескольких сопротивлений

–

может состоять из нескольких сопротивлений

–![]() и сопротивлений делителя базы

и сопротивлений делителя базы

![]() (

(![]() ).

Для промежуточных каскадов роль

).

Для промежуточных каскадов роль

![]() играет выходное сопротивление предыдущего

каскада (

играет выходное сопротивление предыдущего

каскада (![]() ).

После того, как определено

).

После того, как определено

![]() ,

эквивалентную схему каскада можно ещё

упростить и сделать более удобной и

наглядной для определения остальных

параметров каскада. Такая «упрощённая»

эквивалентная схема каскада приведена

на рис. 2.9. Правда, в этой схеме каскада

,

эквивалентную схему каскада можно ещё

упростить и сделать более удобной и

наглядной для определения остальных

параметров каскада. Такая «упрощённая»

эквивалентная схема каскада приведена

на рис. 2.9. Правда, в этой схеме каскада

![]() является уже параметром каскада (а не

элементом схемы), но вместе с этим

является уже параметром каскада (а не

элементом схемы), но вместе с этим

![]() мало отличается от четырёхполюсникового

параметра транзистора

мало отличается от четырёхполюсникового

параметра транзистора

![]() .

Поскольку

.

Поскольку

![]() из

из

![]() определяется легко, эквивалентная схема

на рис. 2.9 может использоваться с самого

начала. Конечно, в «упрощённой» схеме

утрачены внутренние связи элементов

транзистора

определяется легко, эквивалентная схема

на рис. 2.9 может использоваться с самого

начала. Конечно, в «упрощённой» схеме

утрачены внутренние связи элементов

транзистора

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

Но взаимодействие их учтено в

.

Но взаимодействие их учтено в

![]() и

и

![]() ,

во всех остальных параметрах каскада

эти элементы так же учитываются через

,

во всех остальных параметрах каскада

эти элементы так же учитываются через

![]() и

и

![]() .

В последующих разделах «упрощённая»

эквивалентная схема (см. рис. 2.9) будет

часто использоваться.

.

В последующих разделах «упрощённая»

эквивалентная схема (см. рис. 2.9) будет

часто использоваться.

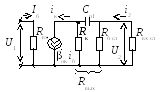

а

б

а

б

Рис. 2.9

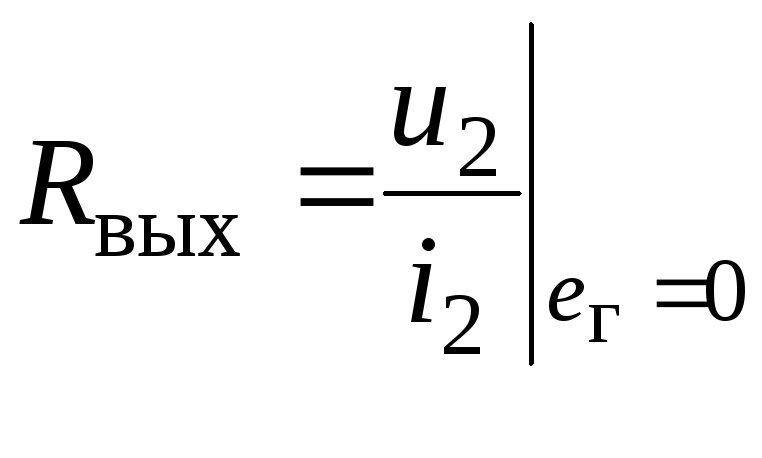

Выходное

сопротивление каскада Rвых.

Следует заметить, что самостоятельно

![]() при анализе используется редко. Оно

автоматически входит в выражения других

параметров, например коэффициентов

усиления.

при анализе используется редко. Оно

автоматически входит в выражения других

параметров, например коэффициентов

усиления.

![]() определяется со стороны выходных зажимов

при отключенной нагрузке (

определяется со стороны выходных зажимов

при отключенной нагрузке (![]() на рис. 2.8,а). Все остальные элементы

схемы (левее линии а б) входят в

на рис. 2.8,а). Все остальные элементы

схемы (левее линии а б) входят в

![]() ,

определяемое как отношение переменного

напряжения

,

определяемое как отношение переменного

напряжения

![]() к протекающему под его воздействием

току

к протекающему под его воздействием

току

![]() в выходной цепи при отключенной нагрузке

и при отсутствии сигнала (

в выходной цепи при отключенной нагрузке

и при отсутствии сигнала (![]() )

на входе:

)

на входе:

.

.

Из рис. 2.9,а нетрудно

определить, что

![]() образуют параллельно включенные

образуют параллельно включенные

![]() и выходное (внутреннее) сопротивление

транзистора

и выходное (внутреннее) сопротивление

транзистора

![]() :

:

![]() .

.

При расчётах и

анализе учитывают, как правило,

приближённое значение

![]() :

:

![]() ,

, ![]()

что и отображено на рис. 2.9,а (через (2.43)).

На практике почти всегда выполняется соотношение

![]() ,

, ![]()

поэтому на практике часто используют соотношение:

![]() .

. ![]()

Замечание 3.

Для нахождения точного значения

![]() величина переменного тока

величина переменного тока

![]() (при

(при

![]() )

находится аналогично тому, как было

найдено приращение тока покоя

)

находится аналогично тому, как было

найдено приращение тока покоя

![]() на рис. 2.7 при нахождении коэффициента

нестабильности

на рис. 2.7 при нахождении коэффициента

нестабильности

![]() .

А именно, при разомкнутой базе (

.

А именно, при разомкнутой базе (![]() )

в выходной (коллекторной) цепи транзистора

протекает ток

)

в выходной (коллекторной) цепи транзистора

протекает ток

![]() .

При замыкании базовой цепи в неё

ответвляется (переменный) ток базы

.

При замыкании базовой цепи в неё

ответвляется (переменный) ток базы

![]() и в выходной цепи появляется генератор

тока

и в выходной цепи появляется генератор

тока

![]() .

Искомый ток

.

Искомый ток

![]() будет равен разности:

будет равен разности:

![]() ,

,

по нему и находят

![]() :

:

![]() ,

, ![]()

где

![]() – обычный (не эквивалентный) коэффициент

усиления тока базы;

– обычный (не эквивалентный) коэффициент

усиления тока базы;

![]() – коэффициент токораспределения

– коэффициент токораспределения

![]() в базовой цепи

в базовой цепи

![]() для переменного тока

для переменного тока

![]() (аналогично

(аналогично

![]() для медленных изменений

для медленных изменений

![]() ).

).

![]()

![]()

Величина

![]() (значит, и

(значит, и

![]() )

определяется соотношением сопротивлений

в

)

определяется соотношением сопротивлений

в

![]() .

Возможны два предельных случая:

.

Возможны два предельных случая:

1.

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() и

и

![]() .

Это возможно при высокоомном делителе

.

Это возможно при высокоомном делителе

![]() ,

,

![]() и источнике тока на входе

и источнике тока на входе

![]() .

.

2.

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() и

и

![]() .

При этом возможен гипотетический случай

.

При этом возможен гипотетический случай

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() .

.

Таким образом, точное значение выходного сопротивления транзистора находится в пределах

![]() ,

, ![]()

оставаясь всегда

больше

![]() .

Принятая в

.

Принятая в

![]() величина

величина

![]() является минимально возможной. Но даже

и эта минимальная величина часто не

учитывается, т.к. внешне параллельные

цепи имеют ещё много меньшее сопротивление,

что и учтено в

является минимально возможной. Но даже

и эта минимальная величина часто не

учитывается, т.к. внешне параллельные

цепи имеют ещё много меньшее сопротивление,

что и учтено в

![]() .

.

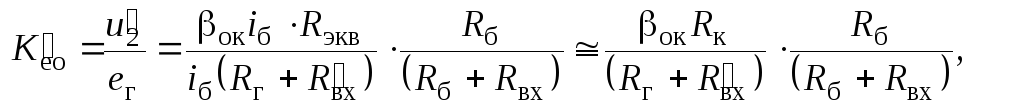

Коэффициент усиления напряжения

![]() ,

, ![]()

где

![]()

![]()

– эквивалентное сопротивление всех параллельно включенных сопротивлений в выходной цепи.

Замечание

4. Для

предварительного каскада, выход которого

подключен ко входу следующего каскада,

в

![]() изменяется только величина

изменяется только величина

![]() :

:

![]() .

. ![]()

Иногда

![]() полезно представить как

полезно представить как

![]() .

В

.

В

![]()

![]() найдено как произведение тока генератора

тока

найдено как произведение тока генератора

тока

![]() на эквивалентное сопротивление выходной

цепи этому току

на эквивалентное сопротивление выходной

цепи этому току

![]() (падение напряжения на

(падение напряжения на

![]() ).

).

Коэффициент усиления тока

![]() .

. ![]()

В

![]()

![]() –

–

![]() ,

а

,

а

![]() определено ранее.

определено ранее.

Коэффициент

усиления мощности Кр.

При необходимости его находят как

произведение

![]() :

:

![]() .

.

![]()

Дополнение . Для первого варианта разбиения элементов общей схемы на отдельные каскады (п.2.5.1, замечание 2) параметры по переменному току имеют несколько иной вид. Эти параметры снабжены штрихами.

Входное сопротивление

![]() определяется как отношение

определяется как отношение

![]() и

и

![]() и представляет собой сопротивление

параллельной цепи из сопротивлений

делителя

и представляет собой сопротивление

параллельной цепи из сопротивлений

делителя

![]() и найденного из (2.45)

и найденного из (2.45)

![]() :

:

![]() ,

, ![]() .

. ![]()

Выходное сопротивление

![]() ,

(2.58)

,

(2.58)

![]() будет играть роль

будет играть роль

![]() для следующего каскада.

для следующего каскада.

Коэффициент

усиления напряжения

![]() определяется как отношение

определяется как отношение

![]() к ЭДС источника сигнала

к ЭДС источника сигнала

![]() :

:

(2.59)

(2.59)

где

![]() ,

,

![]() из

( 2.45),

из

( 2.45),

![]() из

из

![]() ,

,

![]() .

.

Для последующих

каскадов (![]() )

сопротивление

источника сигнала

)

сопротивление

источника сигнала

![]() равно выходному сопротивлению предыдущего

((n

– 1)-го) каскада, а ЭДС источника сигнала

равна напряжению

равно выходному сопротивлению предыдущего

((n

– 1)-го) каскада, а ЭДС источника сигнала

равна напряжению

![]() предыдущего каскада,

предыдущего каскада,

![]() ,

,

![]() (2.60)

(2.60)

2.5.3. Область низших частот

В области низших

частот уменьшается коэффициент усиления,

что вытекает из типовой частотной

характеристики, показанной на рис. 1.3.

Это происходит из-за увеличения

сопротивления по переменному току

разделительных (![]() )

и блокирующих (

)

и блокирующих (![]() )

ёмкостей, и эти емкости нужно включать

в эквивалентную схему, а коэффициенты

усиления надо вычислять с учётом

сопротивления этих ёмкостей. Однако

одновременный учёт обоих конденсаторов

приводит к довольно сложному выражению

частотной характеристики, которое

весьма затруднительно для анализа.

Результирующая низшая граничная частота

)

ёмкостей, и эти емкости нужно включать

в эквивалентную схему, а коэффициенты

усиления надо вычислять с учётом

сопротивления этих ёмкостей. Однако

одновременный учёт обоих конденсаторов

приводит к довольно сложному выражению

частотной характеристики, которое

весьма затруднительно для анализа.

Результирующая низшая граничная частота

![]() ,

обусловленная совместным влиянием

ёмкостей

,

обусловленная совместным влиянием

ёмкостей

![]() ,

,

![]() ,

на уровне 0,7 не имеет достаточно простой

связи с низшими граничными частотами

,

на уровне 0,7 не имеет достаточно простой

связи с низшими граничными частотами

![]() ,

,

![]() ,

обусловленными

,

обусловленными

![]() ,

,

![]() по отдельности.

по отдельности.

Поэтому анализ

проводят раздельно для

![]() и

и

![]() ,

а затем результаты объединяют и получают

общий результат с некоторой погрешностью.

,

а затем результаты объединяют и получают

общий результат с некоторой погрешностью.

Влияние

разделительных ёмкостей (Ср1).

Предположим сначала, что

![]() ,

и выясним роль

,

и выясним роль

![]() (

(![]() ).

Приведённая запись означает, что величина

ёмкости

).

Приведённая запись означает, что величина

ёмкости

![]() настолько велика, что на низшей граничной

частоте

настолько велика, что на низшей граничной

частоте

![]() ,

обусловленной только

,

обусловленной только

![]() ,

роль блокирующей

,

роль блокирующей

![]() ёмкости ещё совсем не проявляется

(влияние

ёмкости ещё совсем не проявляется

(влияние

![]() начинает сказываться на частоте, много

меньшей

начинает сказываться на частоте, много

меньшей

![]() ).

При этих условиях

).

При этих условиях

![]() оставляем закороченной и в эквивалентную

схему не включаем. В эквивалентной

схеме, приведённой на рис. 2.10, учитывается

только

оставляем закороченной и в эквивалентную

схему не включаем. В эквивалентной

схеме, приведённой на рис. 2.10, учитывается

только

![]() .

Кроме того, эта схема составлена для

каскада, выход которого подключён ко

входу следующего каскада (см. рис. 2.6,б,

2.8,б, 2.9,б), поскольку на практике приходится

почти всегда рассматривать именно такую

схему. Для схемы на рис.2.6,а в полученных

формулах надо принять

.

Кроме того, эта схема составлена для

каскада, выход которого подключён ко

входу следующего каскада (см. рис. 2.6,б,

2.8,б, 2.9,б), поскольку на практике приходится

почти всегда рассматривать именно такую

схему. Для схемы на рис.2.6,а в полученных

формулах надо принять![]() ,

,

![]() .

.

Рис. 2.10

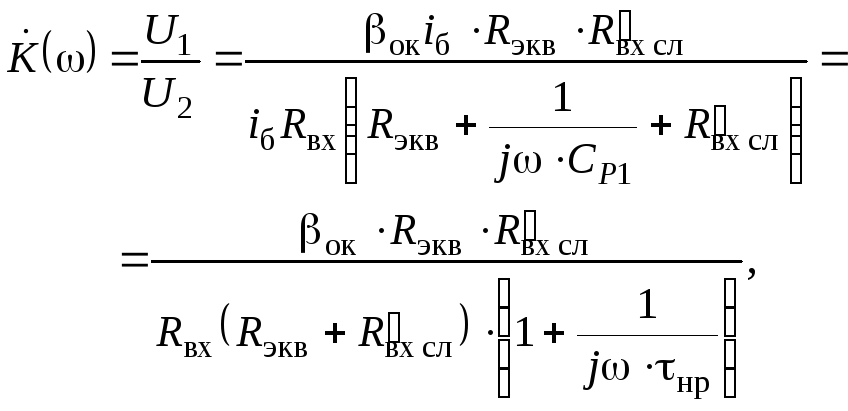

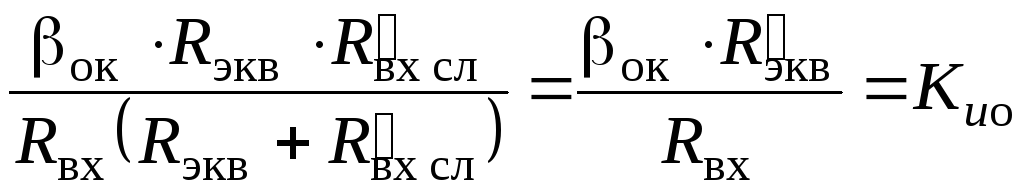

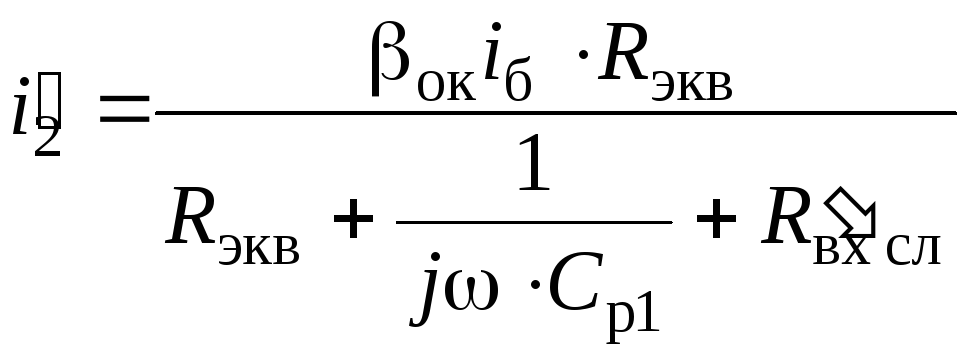

Коэффициент

усиления

![]() .

.

![]()

где

![]() ,

, ![]() ,

Rэкв

= Rк,

,

Rэкв

= Rк,

![]()

.

. ![]()

В

![]()

![]() найдено как произведение

найдено как произведение

![]() ,

а

,

а

![]()

как часть тока

как часть тока

![]() ,

ответвляющегося в параллельную цепь

из

,

ответвляющегося в параллельную цепь

из

![]() ,

,

![]() (см. рис. 2.10):

(см. рис. 2.10):

.

.

С учётом

![]() выражение

выражение

![]() можно представить в удобном для анализа

виде:

можно представить в удобном для анализа

виде:

![]() ,

, ![]()

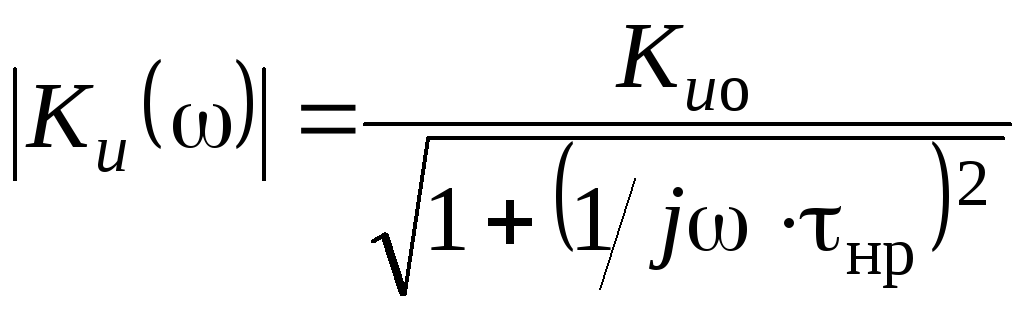

которое включает в себя амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) (см. рис. 1.3):

,

,

![]()

и фазочастотную характеристику (ФЧХ) (см. рис. 1.4):

![]() ,

, ![]() .

.

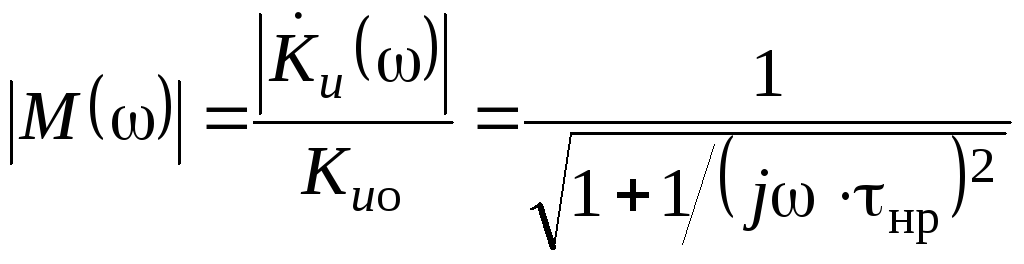

На практике вместо (2.64) чаще используют нормированную АЧХ:

.

.

![]()

Для анализа

частотных искажений в УНЧ, как правило,

бывает достаточно АЧХ, заданной выражением

![]() .

Это выражение определяет всю низкочастотную

часть АЧХ. Уровень же частотных искажений

задаётся одной точкой АЧХ с координатами

.

Это выражение определяет всю низкочастотную

часть АЧХ. Уровень же частотных искажений

задаётся одной точкой АЧХ с координатами

![]() ,

,

![]() :

: