- •Министерство образования и науки украины

- •2. Меры борьбы с метаном в шахтах 25

- •Часть вторая

- •6.3 Аналитические методы расчета простейших вентиляционных соедине-

- •7. Методика расчета распределения воздуха в сложных вентиляционных

- •8. Работа вентиляторов на шахтную вентиляционную сеть

- •9.3. Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим

- •10.2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора 127

- •Часть третья вентиляция шахт

- •13.4 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по фактической газообильности

- •14.4 . Схемы проветривания шахт 235

- •Тема №1 предмет и задачи курса

- •Краткая история развития рудничной аэрологии как науки

- •Часть первая рудничная атмосфера.

- •1.2 Постоянные составные части рудничного воздуха и их свойства

- •1.3 Ядовитые примеси рудничного воздуха

- •При концентрации 0.4 % -смертельное отравление после кратковременного воздействия;

- •1.4.1 Физико-химические свойства метана

- •При недостатке кислорода

- •1.Обыкновенное; 2. Суфлярное; 3. Внезапное выделение с выбросом угля, а иногда и породы.

- •1.4.5. Требования правил безопасности к содержанию метана в горных выработках и трубопроводах

- •2.1. Борьба с метаном средствами вентиляции

- •2. Подача на участки и в очистные забои необходимого количества воздуха.

- •3. Изолированный отвод метана в исходящую струю или за пределы выемочного участка

- •3 1. Схемы проветривания выемочных участков с изолированным отводом метана из выработанных пространств по неподдерживаемым выработкам (рис.2.4)

- •2.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочного участка про изолированном отводе метана за его пределы, выбор средств отвода и меры безопасности

- •2.3 Меры безопасности при эксплуатации газоотсасывающих установок.

- •3. Управление метановыделением средствами дегазации

- •3.1 Общие положения по дегазации угольных шахт

- •3.2 Способы дегазации неразгруженных от горного давления пластов и вмещающих пород.

- •3.2.1 Дегазация при проведении капитальных и подготовительных выработок

- •3.2.2 Дегазация при проведении горизонтальных и наклонных выработок по угольным пластам.

- •3.2.3 Дегазация разрабатываемых угольных пластов скважинами, пробуренными из выработок

- •3.3 Дегазация сближенных угольных пластов (спутников) и вмещающих пород при их подработке, надработке.

- •3.3.1 Основы теории дегазации спутников.

- •3.3.2 Схемы дегазации сближенных угольных пластов и вмещающих пород.

- •4.1 Основы теории внезапных выбросов угля и газа

- •4.2 Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа.

- •4.2.1 Способы борьбы с внезапными выбросами их назначение и область применения.

- •4.3. Региональные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа

- •4.3.1 Профилактическое увлажнение угольных пластов, опасных по внезапным выбросам

- •4.3.2 Разработка защитных пластов

- •4.4 Локальные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами

- •4.4.1 Гидрорыхление угольного пласта

- •4.4.3 Гидровымывание опережающих полостей

- •Іі раздел Тема №6 5. Основные законы рудничной аэродинамики

- •5.1 Виды давления в движущемся воздухе. Понятие о депрессии.

- •5.2 Измерение давления и депрессии в движущемся потоке

- •5.3 Основные законы аэродинамики

- •5.3.1 Закон сохранения массы

- •5.3.2 Закон сохранения энергии

- •5.3.3 Режимы движения воздуха в шахтах

- •5.3.4 Типы воздушных потоков

- •Тема №75.4 Аэродинамическое сопротивление горных выработок

- •5.4.1 Природа и виды аэродинамического сопротивления

- •5.4.2 Сопротивление трения

- •Определение сопротивления трения

- •Определение лобового сопротивления

- •5.4.4. Местные сопротивления в горных выработках

- •Расчет местных сопротивлений.

- •Единицы аэродинамического сопротивления

- •Тема №8

- •Расчет последовательно-параллельных соединений

- •Последовательное соединение и его свойства.

- •Параллельное соединение и его свойства

- •6.3.2. Диагональное соединение горных выработок и его свойства.

- •Расчет простого диагонального соединения

- •Воздухораспределение в простом диагональном соединении

- •Способ последовательных приближений

- •Графический метод

- •Пример расчета

- •Пример расчета

- •Решение задачи.

- •Тема №9 8. Работа вентиляторов на шахтную вентиляционную сеть.

- •8.2 Анализ совместной работы вентиляторов на сеть

- •1. Анализ последовательной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик.

- •3. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети

- •4. Анализ параллельной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •5. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик.

- •6. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети.

- •9.1 Общие сведения о естественной тяге.

- •9.2 Измерение депрессии естественной тяги

- •9.3. Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим методом.

- •9.4 Влияние естественной тяги на работу вентилятора

- •10.1. Задачи и способы регулирования.

- •2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора.

- •10.3 Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты.

- •10.3.1. Регулирование увеличением сопротивления выработок.

- •10.3.2. Решение задачи о целесообразности отрицательного регулирования.

- •10.3.3. Отрицательное регулирование вентиляционными окнами.

- •10.3.4. Регулирование распределения воздуха положительными способами.

- •10.3.5 Регулирование распределения воздуха по крыльям шахтного поля при фланговой схеме проветривания шахты методом настройки вентиляторов.

- •Решение задачи №1

- •Решение задачи №2

- •Решение задачи

- •Решение задачи № 3 Для схемы представленной на рис.10.9, определим настройку вентиляторов, для обеспечения максимально возможной и равной подачи воздуха в оба крыла шахты.

- •Решение задачи №4

- •Тема №12 11. Утечки воздуха в шахтах

- •11.1 Общие сведения об утечках и их классификация.

- •11.2. Расчет утечек воздуха в шахтах

- •11.3 Мероприятия по снижению утечек воздуха

- •12. Проектирование вентиляции шахт

- •12.1.1 Общие положения и некоторые особенности проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.2 Способы подачи воздуха в забои тупиковых выработок и стволов.

- •12.1.3 Вентиляторы и воздухопроводы установок местного проветривания

- •12.1.4 Методы расчета расхода воздуха для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.5 Выбор вентиляторов для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.6 Примеры расчетов проветривания тупиковой выработки и ствола Расчет проветривания тупиковой выработки

- •Расчет проветривания ствола

- •12.1.7 Проветривание длинных тупиковых выработок и стволов несколькими вентиляторами

- •Пример расчета проветривания длинной тупиковой выработки рассредоточенной установкой вентиляторов

- •Решение задачи

- •13.1 Схемы проветривания выемочных участков и требования к ним.

- •13.2 Классификация, область применения и выбор схем проветривания выемочных участков

- •Классификация схем проветривания выемочных участков

- •13.3 Прогноз метанообильности очистных забоев и выемочных участков

- •13.3.1 Общие положения

- •13.3.2 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по природной метаноносности пласта

- •13.3.2.1 Метановыделение из разрабатываемого пласта

- •13.3.2.2 Расчет метановыделения из сближенных угольных пластов (спутников)

- •13.3.2.3 Расчет метановыделения из вмещающих пород

- •13.4 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по фактической газообильности

- •13.5.1 Расчет расхода воздуха для проветривания очистных выработок

- •13.5.2.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочного участка по другим факторам

- •13.5.2.3 Расход воздуха для выемочного участка с учетом влияния падающего угля при выемке угля комбайнами на крутых пластах

- •Пример расчета проветривания выемочного участка Исходные данные для проведения расчетов.

- •Перечень вопросов, подлежащих разработке:

- •Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка

- •Метановыделение из разрабатываемого пласта

- •Расчет метановыделения из сближенных угольных пластов (спутников)

- •Расчет метановыделения из вмещающих пород

- •Расчет депрессии выработок выемочного участка

- •14.1 Исходные данные для разработки проекта вентиляции шахты.

- •14.2 Содержание проекта проветривания шахт.

- •14.3 Способы проветривания шахт

- •Нагнетательное проветривание и область его применения

- •Нагнетательно-всасывающее проветривание

- •14.4.1 Центральные схемы проветривания шахт их преимущества и недостатки

- •14.4.2 Диагональные схемы проветривания

- •14.5 Выбор схемы проветривания шахты

- •15. Расчет расхода воздуха для проветривания шахты

- •16. Расчет депресси шахты

- •17. Расчет производительности, депрессии вентилятора и его выбор

- •18.1 Особенности проветривания шахт при пожарах

- •18.2 Выбор вентиляционного режима при пожаре

- •18.3 Устойчивость и стабилизация вентиляции при пожаре

- •19.1 Требования правил безопасности к контролю вентиляции шахт

- •19.2 Контроль расхода и скорости движения воздуха

- •19.3 Контроль концентрации метана в горных выработках

- •Требования пб к контролю концентрации метана.

- •19.4 Контроль вентиляции шахт методом депрессионных съемок

- •19.5 Контроль вентиляции шахт методом газовых съемок

- •19.5.1 Цель проведения газовых съемок

- •19.5 2 Выбор выемочного участка для проведения газовой съемки

- •Выбор мест расположения замерных станций

12.1.6 Примеры расчетов проветривания тупиковой выработки и ствола Расчет проветривания тупиковой выработки

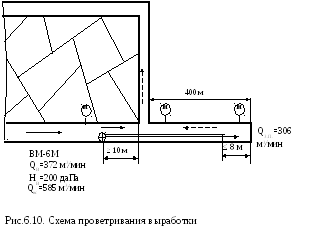

Рассчитать количество воздуха и выбрать необходимое оборудование для проветривания откаточного штрека, проводимого буро-взрывным способом впереди очистного забоя (сплошная система разработки). Составить схему проветривания выработки в соответствии с требованиями ПБ

Исходные данные для расчетов:

1. Длина тупиковой части выработки, Lп = 400 м;

2. Поперечное сечение выработки в свету, S=16.4 м2;

3. Мощность пласта, m=0.90 м;

4. Газоносность угля Xг=15.0 м3/т.с.б.м.;

5. Выход летучих веществ, Vг=40.0 %;

6. Ширина выработки по угольному забою,bу=6.2 м ;

7. Глубина заходки lв.з=1.8 м.;

8. Расход ВВ: по углю Bу=15 кг

по породе Bп=25кг;

9.

Температура воздуха в призабойном

пространстве выработки t

![]() C=22;

C=22;

10. Относительная влажность воздуха в забое 92 %;

11.Скорость проведения выработки Vп=2.7 м/сут;

12. Марка угля-Д;

13. Зольность угля Аз=14 %;

14. Влажноть угля Wр=2 %;

15. Плотность угля γ=1.35 т/м3 .

Решение задачи производим по методике [5],согласно которой количество воздуха которое необходимо подавать в забой выработки определяется по следующим факторам:

-по метановыделению;

-по газам, образующимся при взрывных работах;

-по средней минимально допустимой скорости движения воздуха в соответствии с требованиями ПБ;

-по наибольшему числу людей;

-по минимально допустимой скорости движения воздуха в призабойном пространстве с учетом температуры и относительной влажности.

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой выработки по метановыделению при взрывном способе выемки угля в выработке проводимой по пласту угля, определяется по формуле (12.17)

Qз.п=![]() м3/мин

м3/мин

где lз.тр- расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя выработки, м; принимаем согласно требованиям ПБ для газовых шахт 8 м;

Kт.д.- коэффициент турбулентной диффузии; принимаем равным 0.8, так как S>10 м2.

Сmax-допустимая максимальная концентрация метана в призабойном пространстве после взрывания по углю; принимаем согласно [5] равной 2%.

С0-концентрация метана в струе воздуха поступающей в выработку, %; Принимается в соответствии с [5] равной 0.05%:

Iз.п. max.-максимальное метановыделение в призабойном пространстве после взрывания по углю, м3/мин.; определяется по формуле (12.18)

Iз.п. max=0.05 Sуг lв.з (x-x0), м3/мин

где Sуг- площадь сечения выработки по углю в проходке, м2

Sуг= bуг m = 3.6 1.0=3.6 м2;

- объемный вес угля, т/м3

x- природная метаноносность пласта, м3/т. Определяется по формуле (12.6)

x=xг KW.A, м3/т

где KW.A-поправочный коэффициент, учитывающий влажность угля Wр и зольность Aз

KW.A=0.01(100-Wр-Aз),

Aз=14 %, Wр=2%, тогда KW.A=0.84, а x=15*0.84=12.6 м3/т;

x0-остаточная метаноносность угля, м3/т; определяется по формуле (12.7)

x0=xо.г KW.A, м3/т

xо.г-остаточная метаноносность угля ,м3/т.с.б.м; определяется по табл.3.1 [5] в зависимости от выхода летучих веществ Vг. В нашем примере Vг=4.0 %, тогда xо.г=2.0 м3/т.с.б.м., а x0=0.84 2.0=1.68 м3/т

Определяем метановыделение в призабойном пространстве выработки

Iз.п. max=0.05 5.58 1.8 1.35(12.6-1.68)=7.4 м3/мин.

Определяем количество воздуха, которое необходимо подавать в забой по выделению метана

Qз.п.=![]() =300

м3/мин

=300

м3/мин

Определяем расход воздуха по средней минимально допустимой скорости движения воздуха по формуле (12.23)

Qз.п=60 Vп. min S, м3/мин

где Vп.min-минимально допустимая ПБ скорость движения воздуха в выработке, м/с; для шахт опасных по метану Vп.min= 0.25 м/с

Qз.п=60 0.25 16.4=246 м3/мин

Расход воздуха по минимальной скорости в призабойном пространстве с учетом температуры и относительной влажности воздуха определяется по формуле (12.24)

Qз.п=20 Vз.min S, м3/мин

где

Vз.min-минимально

допустимая ПБ скорость воздуха в

призабойном пространстве м/с; принимается

по табл.8.3 ПБ. В нашем примере температура

равна 22

![]() С,

а относительная влажность 92%,

тогдаVз.min=0.25

м/с

С,

а относительная влажность 92%,

тогдаVз.min=0.25

м/с

Qз.п=20 0.25 16.4=82 м3/мин

Расход воздуха, который необходимо подавать в забой по наибольшему числу людей определяется по формуле (12.25)

Qз.п=6 n м3/мин

Qз.п=6 8=48 м3/мин

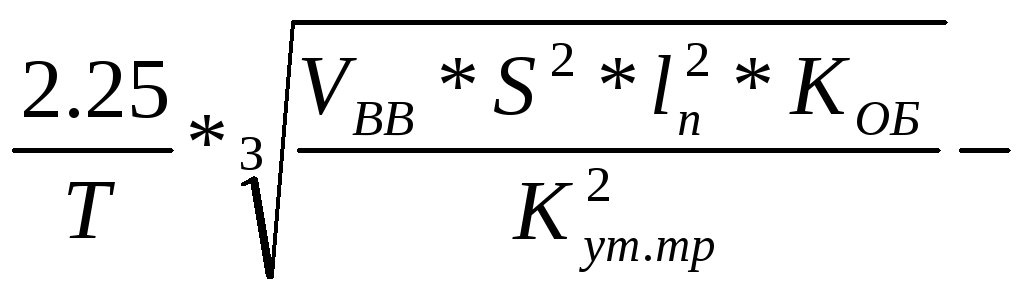

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой по ядовитым газам, образующимся при взрывных работах, определяется по формуле (12.26)

Qз.п= м3/мин

м3/мин

где Т-время проветривания выработки, мин;

Для

шахт опасных по внезапным выбросам угля

и газа Т![]() 30

мин, для прочих шахт не нормируется;

принимаем Т=30 мин.;

30

мин, для прочих шахт не нормируется;

принимаем Т=30 мин.;

Vвв- объем вредных газов, образующихся после взрывания определяем по формуле (12.27)

Vвв=100 Вуг+40 Впор, л

Вуг, Впор -масса одновременно взрываемых ВВ по углю и по породе, соответственно, кг; Если взрывание по углю и по породе производится раздельно то при расчете Qз.п принимается большее из произведений входящих в формулу (12.27). Предусматриваем одновременное взрывание по углю и по породе тогда значение Vвв будет равно Vвв=100 15+40 25=2500 л;

где

![]() -длина

тупиковой части выработки, м; для

горизонтальных и наклонных тупиковых

выработок длиной 500 м. и более вместо

-длина

тупиковой части выработки, м; для

горизонтальных и наклонных тупиковых

выработок длиной 500 м. и более вместо

![]() подставляется критическая длина равная

500 м, а в том случае, когда

подставляется критическая длина равная

500 м, а в том случае, когда

![]() меньше 500м, подставляется

меньше 500м, подставляется

![]() .В

нашем примере

.В

нашем примере

![]() =

400 м

=

400 м

Коб- коэффициент, учитывающий обводненность выработки; принимается по табл.5.1 Коб=0.8

Кут.

тр.-

коэффициент ,учитывающий утечки воздуха

в вентиляционном трубопроводе;

определяется согласно пункту 5.3.3

(табл.5.4). При длине![]() меньше критической длины, значение

Кут.тр.

принимается для длины

меньше критической длины, значение

Кут.тр.

принимается для длины

![]() ,

и при

,

и при

![]()

lп.кр

для критической длины lп.кр.

Принимаем гибкие матерчатые трубы типа

1А диаметром 0.8 м, тогда Кут.тр.=1.2.

lп.кр

для критической длины lп.кр.

Принимаем гибкие матерчатые трубы типа

1А диаметром 0.8 м, тогда Кут.тр.=1.2.

Qз.п=![]() =293

м3/мин

=293

м3/мин

Для выбора ВМП принимаем наибольшее из полученных Qз.п=300 м3/мин

Определяем необходимую производительность вентилятора, по формуле (12.33)

Qв=Qз.п*Кут.тр., м3/мин

Qв=300*1.2=360 м3/мин Qв=6.0 м3/с

Определяем необходимое давление вентилятора, по формуле (6.34)

hв=![]() ,

кг/м2

(даПа)

,

кг/м2

(даПа)

где Rтр.г.- аэродинамическое сопротивление гибкого трубопровода, к; определяется по формуле (6.35)

Rтр.г.= rтр (lтр+20 dтр. n1+10 dтр. n2)

rтр- удельное аэродинамическое сопротивление гибкого трубопровода без утечек воздуха к/м; Для труб диаметром 0.8 м rтр=0.0161 к/м; (/5/, стр.87);

dтр- диаметр гибкого трубопровода, м;

n1, n2- число поворотов трубопровода соответственно под углом 900 и 450 .

Rтр.г.=0.0161(400+20 0.8 0+10 0.8 0)=6.44 к

hв=

6.02

6.44![]()

![]() =188

кг/м2

=188

кг/м2

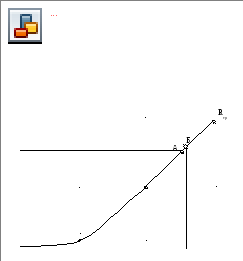

Выбор вентилятора производим путем нанесения расчетного режима его работы Qв, hв на аэродинамические характеристики вентиляторов. На основании анализа аэродинамических характеристик вентиляторов принимаем к установке вентилятор ВМ-6М. Точка с координатами Qв=6.00 м3/с и hВ=188 кг/м2 ложится на характеристику вентилятора в зону между углами установки лопаток направляющего аппарата 00 и -200. Для определения фактической производительности, депрессии вентилятора и количества воздуха которое будет поступать в забой на его аэродинамической характеристике, строим характеристику трубопровода по уравнению (12.34). Для этого задаемся произвольными значениями Q =2, 4, 6, 9 м3/с и определяем соответствующие им значения Кут.тр. и hв Расчетные данные для построения характеристики трубопровода представлены в табл.12.1

Таблица 12.1

|

Q, м3/с |

2 |

4 |

6 |

8 |

|

Кут.тр. |

1.15 |

1.18 |

1.22 |

1.25 |

|

Qв |

2.3 |

4.72 |

7.32 |

10.0 |

|

hВ |

29.0 |

119 |

274 |

500 |

Точка «А» на графике (рис.12.9)характеризует расчетный режим расчетный режим, а точка «Б» фактический режим работы вентилятора. Фактический режим работы вентилятора характеризуется параметрами QВ.Ф=6.2 м3/с, hВ.Ф=200 кг/м2.

Рис.12.9 Аэродинамическая характеристика вентилятора ВМ-6М и режим его работы на сеть

Определяем количество воздуха, которое будет поступать в забой по формуле (12.37)

QЗ.П.Ф=1.69![]() -0.69QВ.Ф,

м3/с

-0.69QВ.Ф,

м3/с

QЗ.П.Ф=1.69![]()

![]() -0.69*6.2=5.1

м3/с.

-0.69*6.2=5.1

м3/с.

Количество воздуха, которое необходимо подавать к вентилятору, определяем по формуле (12.38)

Qвс≥1.43 Qв*kр

где kр – коэффициент, принимаемый равным 1.0 для ВМП с нерегулируемой подачей и 1.1 – с регулируемой.

Qвс=1.43*6.2*1,1=9.75 м3/с или Qвс=585 м3/мин

Схема проветривания выработки представлена на рис.12.10