- •Министерство образования и науки украины

- •2. Меры борьбы с метаном в шахтах 25

- •Часть вторая

- •6.3 Аналитические методы расчета простейших вентиляционных соедине-

- •7. Методика расчета распределения воздуха в сложных вентиляционных

- •8. Работа вентиляторов на шахтную вентиляционную сеть

- •9.3. Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим

- •10.2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора 127

- •Часть третья вентиляция шахт

- •13.4 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по фактической газообильности

- •14.4 . Схемы проветривания шахт 235

- •Тема №1 предмет и задачи курса

- •Краткая история развития рудничной аэрологии как науки

- •Часть первая рудничная атмосфера.

- •1.2 Постоянные составные части рудничного воздуха и их свойства

- •1.3 Ядовитые примеси рудничного воздуха

- •При концентрации 0.4 % -смертельное отравление после кратковременного воздействия;

- •1.4.1 Физико-химические свойства метана

- •При недостатке кислорода

- •1.Обыкновенное; 2. Суфлярное; 3. Внезапное выделение с выбросом угля, а иногда и породы.

- •1.4.5. Требования правил безопасности к содержанию метана в горных выработках и трубопроводах

- •2.1. Борьба с метаном средствами вентиляции

- •2. Подача на участки и в очистные забои необходимого количества воздуха.

- •3. Изолированный отвод метана в исходящую струю или за пределы выемочного участка

- •3 1. Схемы проветривания выемочных участков с изолированным отводом метана из выработанных пространств по неподдерживаемым выработкам (рис.2.4)

- •2.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочного участка про изолированном отводе метана за его пределы, выбор средств отвода и меры безопасности

- •2.3 Меры безопасности при эксплуатации газоотсасывающих установок.

- •3. Управление метановыделением средствами дегазации

- •3.1 Общие положения по дегазации угольных шахт

- •3.2 Способы дегазации неразгруженных от горного давления пластов и вмещающих пород.

- •3.2.1 Дегазация при проведении капитальных и подготовительных выработок

- •3.2.2 Дегазация при проведении горизонтальных и наклонных выработок по угольным пластам.

- •3.2.3 Дегазация разрабатываемых угольных пластов скважинами, пробуренными из выработок

- •3.3 Дегазация сближенных угольных пластов (спутников) и вмещающих пород при их подработке, надработке.

- •3.3.1 Основы теории дегазации спутников.

- •3.3.2 Схемы дегазации сближенных угольных пластов и вмещающих пород.

- •4.1 Основы теории внезапных выбросов угля и газа

- •4.2 Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа.

- •4.2.1 Способы борьбы с внезапными выбросами их назначение и область применения.

- •4.3. Региональные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа

- •4.3.1 Профилактическое увлажнение угольных пластов, опасных по внезапным выбросам

- •4.3.2 Разработка защитных пластов

- •4.4 Локальные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами

- •4.4.1 Гидрорыхление угольного пласта

- •4.4.3 Гидровымывание опережающих полостей

- •Іі раздел Тема №6 5. Основные законы рудничной аэродинамики

- •5.1 Виды давления в движущемся воздухе. Понятие о депрессии.

- •5.2 Измерение давления и депрессии в движущемся потоке

- •5.3 Основные законы аэродинамики

- •5.3.1 Закон сохранения массы

- •5.3.2 Закон сохранения энергии

- •5.3.3 Режимы движения воздуха в шахтах

- •5.3.4 Типы воздушных потоков

- •Тема №75.4 Аэродинамическое сопротивление горных выработок

- •5.4.1 Природа и виды аэродинамического сопротивления

- •5.4.2 Сопротивление трения

- •Определение сопротивления трения

- •Определение лобового сопротивления

- •5.4.4. Местные сопротивления в горных выработках

- •Расчет местных сопротивлений.

- •Единицы аэродинамического сопротивления

- •Тема №8

- •Расчет последовательно-параллельных соединений

- •Последовательное соединение и его свойства.

- •Параллельное соединение и его свойства

- •6.3.2. Диагональное соединение горных выработок и его свойства.

- •Расчет простого диагонального соединения

- •Воздухораспределение в простом диагональном соединении

- •Способ последовательных приближений

- •Графический метод

- •Пример расчета

- •Пример расчета

- •Решение задачи.

- •Тема №9 8. Работа вентиляторов на шахтную вентиляционную сеть.

- •8.2 Анализ совместной работы вентиляторов на сеть

- •1. Анализ последовательной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик.

- •3. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети

- •4. Анализ параллельной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •5. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик.

- •6. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети.

- •9.1 Общие сведения о естественной тяге.

- •9.2 Измерение депрессии естественной тяги

- •9.3. Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим методом.

- •9.4 Влияние естественной тяги на работу вентилятора

- •10.1. Задачи и способы регулирования.

- •2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора.

- •10.3 Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты.

- •10.3.1. Регулирование увеличением сопротивления выработок.

- •10.3.2. Решение задачи о целесообразности отрицательного регулирования.

- •10.3.3. Отрицательное регулирование вентиляционными окнами.

- •10.3.4. Регулирование распределения воздуха положительными способами.

- •10.3.5 Регулирование распределения воздуха по крыльям шахтного поля при фланговой схеме проветривания шахты методом настройки вентиляторов.

- •Решение задачи №1

- •Решение задачи №2

- •Решение задачи

- •Решение задачи № 3 Для схемы представленной на рис.10.9, определим настройку вентиляторов, для обеспечения максимально возможной и равной подачи воздуха в оба крыла шахты.

- •Решение задачи №4

- •Тема №12 11. Утечки воздуха в шахтах

- •11.1 Общие сведения об утечках и их классификация.

- •11.2. Расчет утечек воздуха в шахтах

- •11.3 Мероприятия по снижению утечек воздуха

- •12. Проектирование вентиляции шахт

- •12.1.1 Общие положения и некоторые особенности проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.2 Способы подачи воздуха в забои тупиковых выработок и стволов.

- •12.1.3 Вентиляторы и воздухопроводы установок местного проветривания

- •12.1.4 Методы расчета расхода воздуха для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.5 Выбор вентиляторов для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.6 Примеры расчетов проветривания тупиковой выработки и ствола Расчет проветривания тупиковой выработки

- •Расчет проветривания ствола

- •12.1.7 Проветривание длинных тупиковых выработок и стволов несколькими вентиляторами

- •Пример расчета проветривания длинной тупиковой выработки рассредоточенной установкой вентиляторов

- •Решение задачи

- •13.1 Схемы проветривания выемочных участков и требования к ним.

- •13.2 Классификация, область применения и выбор схем проветривания выемочных участков

- •Классификация схем проветривания выемочных участков

- •13.3 Прогноз метанообильности очистных забоев и выемочных участков

- •13.3.1 Общие положения

- •13.3.2 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по природной метаноносности пласта

- •13.3.2.1 Метановыделение из разрабатываемого пласта

- •13.3.2.2 Расчет метановыделения из сближенных угольных пластов (спутников)

- •13.3.2.3 Расчет метановыделения из вмещающих пород

- •13.4 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по фактической газообильности

- •13.5.1 Расчет расхода воздуха для проветривания очистных выработок

- •13.5.2.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочного участка по другим факторам

- •13.5.2.3 Расход воздуха для выемочного участка с учетом влияния падающего угля при выемке угля комбайнами на крутых пластах

- •Пример расчета проветривания выемочного участка Исходные данные для проведения расчетов.

- •Перечень вопросов, подлежащих разработке:

- •Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка

- •Метановыделение из разрабатываемого пласта

- •Расчет метановыделения из сближенных угольных пластов (спутников)

- •Расчет метановыделения из вмещающих пород

- •Расчет депрессии выработок выемочного участка

- •14.1 Исходные данные для разработки проекта вентиляции шахты.

- •14.2 Содержание проекта проветривания шахт.

- •14.3 Способы проветривания шахт

- •Нагнетательное проветривание и область его применения

- •Нагнетательно-всасывающее проветривание

- •14.4.1 Центральные схемы проветривания шахт их преимущества и недостатки

- •14.4.2 Диагональные схемы проветривания

- •14.5 Выбор схемы проветривания шахты

- •15. Расчет расхода воздуха для проветривания шахты

- •16. Расчет депресси шахты

- •17. Расчет производительности, депрессии вентилятора и его выбор

- •18.1 Особенности проветривания шахт при пожарах

- •18.2 Выбор вентиляционного режима при пожаре

- •18.3 Устойчивость и стабилизация вентиляции при пожаре

- •19.1 Требования правил безопасности к контролю вентиляции шахт

- •19.2 Контроль расхода и скорости движения воздуха

- •19.3 Контроль концентрации метана в горных выработках

- •Требования пб к контролю концентрации метана.

- •19.4 Контроль вентиляции шахт методом депрессионных съемок

- •19.5 Контроль вентиляции шахт методом газовых съемок

- •19.5.1 Цель проведения газовых съемок

- •19.5 2 Выбор выемочного участка для проведения газовой съемки

- •Выбор мест расположения замерных станций

4.1 Основы теории внезапных выбросов угля и газа

Для эффективной борьбы с внезапными выбросами угля и газа необходимо знать причины, вызывающие эти явления, а также места участки и зоны, в которых можно ожидать их возникновение.

Природа и механизм внезапных выбросов до настоящего времени досконально не изучены. Имеются три группы гипотез объясняющих возникновение внезапных выбросов угля и газа.

К первой группе относятся гипотезы, в которых основная роль в выбросе угля отводится давлению газа заключенному в угле.

Ко второй группе относятся гипотезы, в которых основная роль в выбросе угля отводится горному давлению и напряженному состоянию, вызванному как горным давлением, так и геологическими условиями.

К третьей группе относятся гипотезы, в которых основная роль в выбросе угля отводится комплексному действию горного давления и газа, причем первое влияет на разрушение угля, а второе на выброс разрушенного угля.

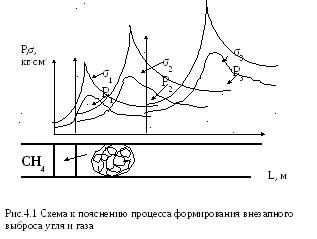

Наиболее

признанной в настоящее время является

гипотеза 3-й группы разработанная

В.В.Ходотом, согласно которой внезапный

выброс происходит вследствие

скачкообразного изменения напряженного

состояния угольного пласта, резким

повышением выделения газа, в результате

чего образуется поток угля взвешенного

в газе (рис.4.1).

Наиболее

признанной в настоящее время является

гипотеза 3-й группы разработанная

В.В.Ходотом, согласно которой внезапный

выброс происходит вследствие

скачкообразного изменения напряженного

состояния угольного пласта, резким

повышением выделения газа, в результате

чего образуется поток угля взвешенного

в газе (рис.4.1).

P1, σ1- эпюра давлений и напряженного состояния массива вокруг выработки по истечению некоторого времени после снятия полоски угля или ведения взрывных работ;

P2, σ2- эпюра давлений и напряженного состояния массива вокруг выработки в момент снятия полоски угля или ведения взрывных работ;

P3, σ3- эпюра давлений и напряженного состояния массива вокруг выработки после внезапного выброса угля и газа.

4.2 Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа.

4.2.1 Способы борьбы с внезапными выбросами их назначение и область применения.

Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа направлены на:

-извлечение газа содержащегося в угле;

-торможение газоотдачи;

-повышение пластичности угля;

-разгрузку угольного массива от опасных напряжений и повышение его фильтрационных свойств;

-упрочнение угольного массива;

-торможение процесса выброса в его первоначальной стадии.

По условиям применения - непосредственно в очистном забое или впереди него, независимо от ведения горных работ способы борьбы с внезапными выбросами принято делить на региональные и локальные.

К региональным мероприятиям относят: первоочередную отработку защитных пластов и профилактическое увлажнение угольных пластов. Региональные мероприятия выполняются до начала выемки угольных пластов и позволяют обработать пласт на большой площади.

К локальным мероприятиям относят: увлажнение угольного массива, гидроотжим угля, гидрорыхление пласта, гидровымывание опережающих полостей и щелей, торпедирование пласта, сотрясательное взрывание, бурение опережающих скважин различного диаметра.

Все перечисленные локальные мероприятия осуществляются во время отработки пласта, и требует бурения скважин. В тоже время известно, что опасные по внезапным выбросам участки пластов сложены интенсивно перемятым углем, по которым бурение скважин является крайне трудоемким процессом. Отступление от параметров бурения снижает эффективность мероприятий.