- •Министерство сельского хозяйства рф

- •Раздел 1

- •1.2. Теплотехнические требования к условиям обитаемости

- •Глава 2 Источники энергии

- •2.1. Невозобновляемые источники энергии

- •2.2. Возобновляемые источники энергии

- •2. 4. Блок – схема ветроэнергетической установки:

- •2.5. Ветроэлектрическая установка

- •Глава 3 Основы воспламенения и горения химических топлив

- •3.1. Кинетика процессов горения

- •3.2. Воспламенение топлив

- •3.3. Горение гомогенных топлив

- •3.4. Горение гетерогенных топлив

- •3.5. Понятие о детонационном горении

- •Глава 4 Преобразователи энергии химических топлив

- •4.1. Виды преобразователей энергии и их характеристики

- •4. 2. Котельные установки

- •4.3. Паровые и водогрейные котлы

- •4.4. Воздухонагреватели

- •Раздел II Теплоснабжение сельскохозяйственных сооружений

- •Глава 5 Тепловые сети и тепловые пункты

- •5.1. Тепловые сети

- •5.2. Тепловые пункты

- •Глава 6 Отопление и горячее водоснабжение

- •6.1. Системы отопления

- •Циркуляцией теплоносителя:

- •6.2 Общие сведения о горячем водоснабжении

- •Разводкой системы горячего водоснабжения:

- •Раздел III

- •7.2. Вентиляторы и их характеристики

- •7.3. Расчет систем вентиляции

- •7.4. Подбор вентиляторов

- •Глава 8 Системы кондиционирования

- •8.1. Назначение и виды систем кондиционирования

- •8.2. Процессы обработки воздуха в кондиционерах

- •8. 3. Кондиционеры

- •А.Т. Манташов теплотехника

- •Часть II

- •Теплотехническое обеспечение обитаемости

7.3. Расчет систем вентиляции

7.3.1. Определение подачи вентилятора

При

расчете системы вентиляции, прежде

всего, определяется необходимая объемная

подача свежего воздуха в конкретный

объект обитания,

3/ч.

Величина подачи зависит не только от

объема помещения, но и от числа

организмов, поглощающих кислород

(людей, животных, птиц и др.). На нее влияет

количество излишней теплоты, влаги и

вредных газов.

3/ч.

Величина подачи зависит не только от

объема помещения, но и от числа

организмов, поглощающих кислород

(людей, животных, птиц и др.). На нее влияет

количество излишней теплоты, влаги и

вредных газов.

Для

оценки подачи по составу воздуха в

рекомендуется методика с введением

понятия к р а т н о с т и воздухообмена.

рекомендуется методика с введением

понятия к р а т н о с т и воздухообмена.

Под

кратностью воздухообмена понимают

отношение подачи

свежего воздуха к объему помещения.

Обозначают кратность воздухообмена через Кр и измеряют в 1/ч, т.е.

По нормам воздухообмена в жилых помещениях подача свежего воздуха на одного человека должна соответствовать Кр = 3…5, но не менее

30 м3/ч. Так, если в комнате площадьюF=20 м2и высотой В =2,5 м находится 5 человек, то при Кр= 4 подача свежего воздуха должна быть:

=

КрFBn= 4

=

КрFBn= 4 1000 м3/ч.

1000 м3/ч.

Для других объектов обитания величина Крприведена в табл.7 Приложения.

Замена воздуха в помещении из условий необходимого количества кислорода еще не является решением проблемы по созданию комфортных условий. В объекте обитания могут выделяться избыточная теплота, сверхнормативное количество влаги, много вредных газов и пыли. При организации воздухообмена необходимо предусмотреть и эти факторы.

Для

поддержания в объекте стабильной

температуры должен выполняться баланс

теплоты: количество подводимой теплоты

должно быть равно количеству отведенной

теплоты

должно быть равно количеству отведенной

теплоты ,т.е.

,т.е. .

Если в помещении появились источники

дополнительных тепловыделений, то

избыточная теплота определится как

.

Если в помещении появились источники

дополнительных тепловыделений, то

избыточная теплота определится как

=

=

.

.

Необходимая подача воздуха для удаления избыточной теплоты определяется по выражению

(7.2)

(7.2)

где

– плотность воздуха;

– плотность воздуха;

iвн – энтальпия внутреннего воздуха;

iнар – энтальпия наружного воздуха.

Необходимая подача воздуха для удаления избыточной влаги вычисляется по формуле

,

(7.3)

,

(7.3)

где

– секундное массовое поступление

влаги;

– секундное массовое поступление

влаги;

dвн – влагосодержание воздуха внутри помещения;

dнар – влагосодержание наружного воздуха.

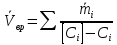

Необходимая подача воздуха для удаления вредных газов находится по формуле

, (7.4)

, (7.4)

где

–

секундное массовое поступлениеi-го

газа;

–

секундное массовое поступлениеi-го

газа;

– предельно допустимая концентрация

в воздухеi-го

вещества;

– предельно допустимая концентрация

в воздухеi-го

вещества;

Ci – концентрация i-го вещества в поступающем воздухе.

Из определенных величин

большая подача обеспечит требуемый

воздухообмен.

большая подача обеспечит требуемый

воздухообмен.

7.3.2. Определение потребного давления на выходе из вентилятора

Для канальной приточной системы вентиляции, например, показанной на рис. 7.1, воздух поступает к вентилятору по магистрали подвода и нагнетается вентилятором в воздуховоды. В общем случае энергия, подводимая к вентилятору, затрачивается на создание разряжения на входе в вентилятор и на создание избыточного давления на выходе из вентилятора. Отсюда вентилятор должен создавать давление равное сумме избыточного давления и давления разряжения, т. е.

рв = ризб + рраз.

Значения ризбирразвычисляются исходя из особенностей магистралей отвода и подвода. В совокупности обе магистрали именуют вентиляционной сетью.

Расчету вентиляционной сети предшествует ее трассировка: выявление размеров отдельных участков, наличие конфигурации воздуховодов, размещение и тип местных сопротивлений. Это дает возможность по заданной подаче воздуха, по типу и геометрическим параметрам местных сопротивлений, по выбранным формам и сечениям каналов вычислить потери давления в вентиляционной сети.

К местным сопротивлениям относят элементы вентиляционной сети, в которых теряется энергия движущегося воздуха в связи с изменением его скорости или направления движения, это воздухозаборные, воздуховыпускные, запорно-регулирующие устройства, фасонные части воздуховодов, фильтры, теплообменники и т.п.

При выборе воздуховодов руководствуются конструктивно – эстетическими или экономическими соображениями. В капитальных зданиях обычно роль воздуховодов выполняют каналы, встроенные в конструкции сооружения. В ряде случаев воздуховоды выполняют подвесными в виде стального короба или пластикового канала. Сечения каналов могут иметь различную форму, независимо от этого его площадь поперечного сеченияFк вычисляется по формуле

Fк

=

,

,

где

- подача воздуха через канал;

- подача воздуха через канал;

с – скорость воздуха в канале, выбирается в пределах 2…5 м/с.

Потери давления во входной и выходной

магистралях определяются по одинаковой

методике, поэтому при определении

давления на выходе из вентилятора в

расчет включаются все участки и местные

сопротивления вентиляционной сети. Для

расчета рв рекомендуется выражение

рекомендуется выражение

l+

l+ +

+ ,

,

где 1,1 – коэффициент увеличения потерь давления в вентиляционной сети;

– удельные (на метр длины) потери давления

в канале от трения;

– удельные (на метр длины) потери давления

в канале от трения;

n– количество участков;

l– длина участка;

– потери давления на местных сопротивлениях;

– потери давления на местных сопротивлениях;

к– количество местных сопротивлений;

рвых– потери давления на выпускной решетке.

рвых– потери давления на выпускной решетке.

m– количество выпускных решеток (для разветвленной выпускной магистрали.

Потери давления от трения на каждом метре длины участка

=

= ,

,

где

– безразмерный коэффициент трения;

– безразмерный коэффициент трения;

d’экв– диаметр эквивалентный;

– плотность воздуха в сечении;

– плотность воздуха в сечении;

с - скорость воздуха в сечении.

Коэффициент трения зависит от шероховатости стенок воздуховода и от скорости движения воздуха и для его определения используют формулу А.Д. Альтшуля:

=

0,11

=

0,11 ,

,

Где Rе – критерий Рейнольдса;

К – коэффициент шероховатости.

Диаметр эквивалентный принят в качестве обобщающего линейного размера поперечного сечения воздуховода

d’экв= ,

,

где Fк– площадь поперечного сечения канала;

П – периметр сечения.

Коэффициент шероховатости зависит от состояния обтекаемой воздухом поверхности. Для каналов из различных материалов его значение приведено в табл. 7.3.

Таблица 7. 3 – Значения коэффициента шероховатости

|

Материал |

К, мм |

Материал |

К, мм |

|

Листовая сталь |

0,1 |

Шлакоалебастр |

1,0 |

|

Винипласт |

0,1 |

Шлакобетон |

1,5 |

|

Асбоцемент |

0,11 |

Кирпич |

4 |

|

Фанера |

0,13 |

Штукатурка |

10 |

Потери давления на местном сопротивлении

=

= ,

,

где

– коэффициент местного сопротивления.

– коэффициент местного сопротивления.

Значения

для некоторых фасонных воздуховодов

приведены в табл. 8 Приложения.

для некоторых фасонных воздуховодов

приведены в табл. 8 Приложения.

Потери давления на каждой выпускной решетке

рвых

=

рвых

= ,

,

где

– коэффициент потерь на решетке (

– коэффициент потерь на решетке (

свых – скорость воздуха на выходе их решетки, (свых= 5…8 м/с).