Рождественский Фармакология / Глава_11_НС_Противопаркинсонические

.docПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом

Бытие, 19:26

Противопаркинсоническими называют лекарственные средства, которые применяют для лечения болезни или синдрома Паркинсона. Паркинсонизм (болезнь Паркинсона, дрожательный паралич) – хроническое прогрессирующее заболевание при котором поражаются ядра экстрапирамидной нервной системы. Клиническая картина Паркинсонизма включает 4 основных синдрома:

-

Ригидность мышц – повышение тонуса скелетных мышц и затруднения при совершении пассивных движений;

-

Олигокинезия – заторможенность, обеднение движений (возможна олигомимия - маскообразное лицо, лишенное мимики); брадифрения – психическая и аффективная (чувственная) заторможенность;

-

Тремор – стереотипное ритмичное дрожание головы и рук, которое усиливается в покое и исчезает во время сна;

-

Синдром вегетативных нарушений – слюнотечение, повышенная потливость, сальность кожи (эти симптомы обусловлены преобладанием тонуса блуждающего нерва).

Развитие болезни Паркинсона сопровождается изменением психики человека – возникает психическая заторможенность, депрессия, мышление пациента вязкое, речь монотонная с преобладанием уменьшительно-ласкательных оборотов, возможны быстрые переходы от благодушия к дисфории.

Физиология и патофизиология экстрапирамидной системы. Экстрапирамидная система представлена 3 основными центрами: paleostriatum (бледным шаром), neostriatum (хвостатое ядро и скорлупа) и s. nigra (черное вещество).

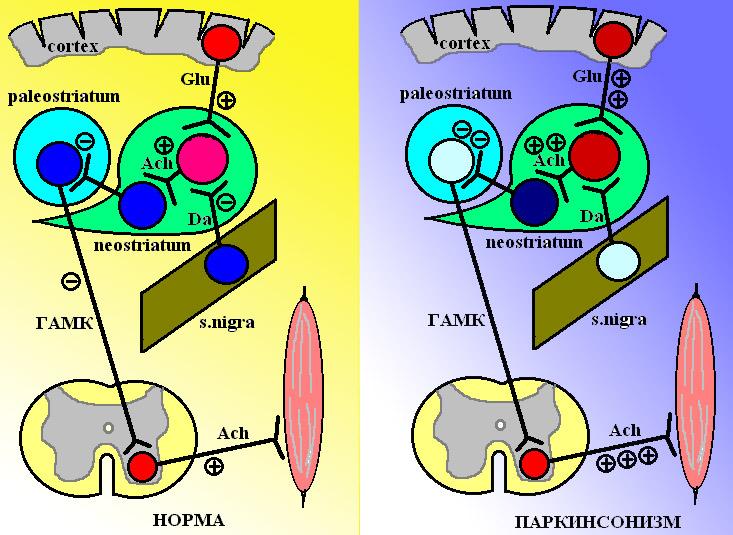

Схема 1. Слева представлены нормальные взаимоотношения между компонентами экстрапирамидной системы: наблюдается балланс дофамин- и холинергических влияний на нейроны хвостатого ядра (neostriatum). Справа представлена картина, которая имеет место у пациента с паркинсонизмом: усиление холинергических влияний на фоне недостатка тормозных дофаминергических импульсов. Ach – ацетилхолин, Glu – глютаминовая кислота, Da – дофамин.

В норме холинергические -мотонейроны спинного мозга находятся в состоянии постоянной активности и повышают тонус мышц. Функция мотонейронов спинного мозга тормозится ГАМК-ергическими нейронами бледного шара через ГАМКВ-рецепторы, расположенные на -мотонейронах (при этом тонус мышц понижается). В свою очередь, хвостатое ядро также имеет ГАМК-ергические нейроны, которые тормозят бледный шар, при этом прекращается угнетение мотонейронов спинного мозга и тонус мышц повышается.

Полноценный контроль мышечного тонуса в экстрапирамидной системе осуществляется путем взаимодействия возбуждающих глутаматергических нейронов коры, тормозных дофаминергических нейронов черного вещества и возбуждающих холинергических нейронов хвостатого ядра.

Во время физической активности глутаматергические нейроны коры головного мозга через NMDA-рецепторы стимулируют холинергические нейроны хвостатого ядра, а те, в свою очередь, повышают активность тормозных ГАМК-ергических нейронов, за счет которых хвостатое ядро тормозит бледный шар. Выключение бледного шара приводит к растормаживанию мотонейронов и повышению тонуса мышц.

В покое активируются дофаминергические нейроны черной субстанции. Они выделяют дофамин, который стимулирует постсинаптические D2-рецепторы, и тормозят тем самым холинергические нейроны хвостатого ядра. Кроме того, дофамин, выброшенный нейронами черной субстанции, стимулирует пресинаптические D1-рецепторы, которые располагаются на терминалях возбуждающих глутаматергических нейронов коры, и вызывает торможение этих нейронов (уменьшая тем самым их влияние на холинергические нейроны хвостатого ядра). В итоге, ГАМК-ергические нейроны хвостатого ядра остаются неактивными и прекращают оказывать тормозящее действие на бледный шар, он, в свою очередь, начинает тормозить -мотонейроны спинного мозга, снижая тонус мышц.

При паркинсонизме происходит гибель дофаминергических нейронов черной субстанции и тонус холинергических нейронов хвостатого ядра остается повышенным как при нагрузке, так и в покое. Глутаматергические нейроны коры постоянно стимулируют холинергические нейроны хвостатого ядра и те, в свою очередь, поддерживают ГАМК-ергические нейроны в активном состоянии. Таким образом, хвостатое ядро постоянно тормозит бледный шар и он не оказывает сдерживающего влияния на активность -мотонейронов и тонус мышц остается повышенным как в покое, так и при нагрузке.

Таким образом, при паркинсонизме имеет место дефицит дофаминергических влияний при усилении глутамат и холинергических влияний на тонус нейронов хвостатого ядра.

Классификация противопаркинсонических средств:

-

Средства, активирующие дофаминергические процессы:

-

Предшественники дофамина – леводопа;

-

Агонисты дофаминовых рецепторов – бромокриптин, перголид;

-

Средства, торомозящие метаболизм леводопы:

-

Ингибиторы ДОФА-декарбоксилазы – карбидопа, бензсеразид;

-

Ингибиторы МАО-В – селегилин;

-

Ингибиторы КОМТ – толкапон.

-

-

Средства, увеличивающие выделение дофамина – амантадин.

-

-

Средства, блокирующие М,Н-холинорецепторы в ЦНС: тригексифенидил, бипериден.

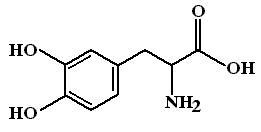

Л еводопа

(Levodopa,

Dopar).

Леводопа

– левовращающий изомер диоксифенилаланина,

используется для восполнения дефицита

дофамина в ядрах экстрапирамидной

системы. Поскольку ГЭБ непроницаем для

медиаторов (в том числе и дофамина),

применение для лечения паркинсонизма

самого дофамина бессмыслено и не

позволяет добиться терапевтического

эффекта. Леводопа будучи предшественником

дофамина способна проникать через ГЭБ.

еводопа

(Levodopa,

Dopar).

Леводопа

– левовращающий изомер диоксифенилаланина,

используется для восполнения дефицита

дофамина в ядрах экстрапирамидной

системы. Поскольку ГЭБ непроницаем для

медиаторов (в том числе и дофамина),

применение для лечения паркинсонизма

самого дофамина бессмыслено и не

позволяет добиться терапевтического

эффекта. Леводопа будучи предшественником

дофамина способна проникать через ГЭБ.

Механизм действия: В ядрах ЦНС леводопа подвергается декарбоксилированию до дофамина, который восполняет собственный дефицит в нейронах черной субстанции экстрапирамидно системы. Воздействуя на D2-рецепторы холинергических нейронов хвостатого ядра, дофамин снижает их активность и уменьшает стимулирующее воздействие этих нейронов на ГАМК-ергические нейроны бледного шара. Растормаживание бледного шара способствует снижению тонической активности -мотонейронов спинного мозга и снижению мышечного тонуса.

ФК: После перорального введения леводопа всасывается в кишечнике активным транспортом при помощи переносчика для ароматических аминокислот. Богатая белком пища замедляет всасывание леводопы, т.к. ароматические аминокислоты конкурируют с ней за молекулы переносчика. Однако, процессу всасывания подвергается только около 10% введенной дозы, т.к. 90% лекарства разрушается до дофамина под воздействием ДОФА-декарбоксилазы кишечника. К сожалению, из всосавшихся 10% леводопы только 1-3% дозы поступает в нервную систему, а остальное подвергается разрушению ДОФА-декарбоксилазой крови и периферических тканей. При применении леводопы следует помнить, что витамин В6 (кофермент ДОФА-декарбоксилазы) усиливает периферический метаболизм леводопы и тем самым снижает ее активность.

Схема 2. Метаболизм леводопы: слева поступление леводопы в ЦНС в обычных условиях, справа – та же картина при блокаде активности ДОФА-декарбоксилаз периферических тканей.

Метаболизм леводопы протекает при участии ДОФА-декарбоксилазы, которая переводит ее дафамин с последующим окислением ферментативными системами МАО и КОМТ до гомованилилминдальной кислоты.

ФЭ: Леводопа уменьшает ригидность и олигокинезию у пациентов с болезнью Паркинсона, но чрезвычайно слабо влияет на тремор. Леводопа наиболее эффективна в первые несколько лет приема, однако, со временем ее эффект снижается, а количество нежелательных эффектов начинает увеличиваться.

НЭ: При приеме леводопы нежелательные эффекты связаны в первую очередь с накоплением дофамина в ядрах ЦНС (центральные нежелательные эффекты) и периферических тканях (периферические эффекты).

Периферические нежелательные эффекты:

-

Нарушения сердечного ритма, развитие приступов стенокардии, полиурия. Тахикардия и аритмия обусловлены активацией под влиянием дофамина -адренорецепторов миокарда. Полиурия связана с расширением сосудов клубочков почек, которые несут дофаминовые D1-рецепторы, стимулируемые дофамином.

-

Анорексия, тошнота и рвота. Данные эффекты развиваются практически у каждого пациента, которому назначают даже минимальные дозы леводопы. По мере применения развивается привыкание и дозу в дальнейшем можно повышать до терапевтически значимой. Развитие рвоты связано со способностью дофамина стимулировать D1 и D5 рецепторы желудка, а также D2-рецепторы триггерной зоны рвотного центра продолговатого мозга. Триггерная зона располагается в области дна IV желудочка и лежит кнаружи от ГЭБ, поэтому ее возникновение связано не с концентрацией дофамина в ЦНС, а с его содержанием в крови и периферических тканях.

Центральные нежелательные эффекты:

-

Ортостатическая гипотензия. Ортостатическая гипотензия возникает примерно у ⅓ пациентов, которые принимают леводопу и связана, как полагают, со способностью дофамина стимулировать адренорецепторы продолговатого мозга и снижать интенсивность симпатических сосудосуживающих влияний вазомоторных центров ЦНС.

-

Оральный гиперкинез – облизывание, оскаливание, почмокивание.

-

Хореические гиперкинезы – быстрые насильственные, неконтролируемые движения, обусловлены резким возрастанием концентрации дофамина, после приема леводопы.

-

Мышечные дистонии – внезапное застывание в аномальной позе, связано с падением концентрации дофамина перед очередным приемом лекарства.

-

Феномен «включения-выключения» или «on-off»-феномен – внезапные переходы от движения к полной неподвижности.

-

Тревога, бессонница, ночные кошмары – связаны с влиянием дофамина на систему ядер шва (гипногенная зона мозга).

-

Зрительные галлюцинации, бред, психоз – обусловлены стимуляцией D2-рецепторов лимбической системы.

-

Синдром «отмены» – возникает при внезапном прекращении приема леводопы, после длительного ее использования. Проявляется полной иммобилизацией, грубым тремором, злокачественной гипертермией, дыхательной и сердечной недостаточностью. Для купирования этого состояния необходимо внутривенное введение леводопы, апоморфина или бромокриптина.

К достаточно редким нежелательным эффектам леводопы относят мидриаз и повышение внутриглазного давления (влияние на адренорецепторы радужки), гемолитическая анемия, гепато- и нефротоксичность, нарушения вкуса и обоняния, приапизм, окраска секретов (слюна, пот, слезная жидкость) в коричневый цвет.

Режим дозирования: Лечение леводопой начинают с минимальных доз (120-250 мг 4-6 раз в день), которые постепенно увеличивают до создания оптимального эффекта. Увеличение дозы проводят 1 раз в 2-3 дня на 500-1000 мг. Как правило, поддерживающая доза при монотерапии леводопой составляет 1,5-8,0 г/сут. При возникновении нежелательных эффектов центрального типа («on-off»-феномен и др.) рекомендуется перейти на более частый прием дробных доз или использовать препараты леводопы продленного действия. При возникновении гиперкинезов иногда помогают «лекарственные каникулы» - отказ от приема леводопы на 3-21 дня.

ФВ: таблетки по 0,25

Ингибиторы периферической ДОФА-декарбоксилазы. Карбидопа (Carbodopa), Бенсеразид (Benserazide). Эта группа лекарственных средств, которые сами по себе не оказывают терапевтического эффекта (противопаркинсонического действия).

М еханизм

действия: Ингибиторы ДОФА-декарбоксилазы

не проникают через ГЭБ. Они конкурируют

с леводопой в периферических тканях за

активный центр фермента и, связываясь

с ним, препятствуют декарбоксилированию

леводопы в дофамин. Таким образом, на

периферии (кишечник, печень, легкие)

разрушение леводопы прекращается и

бóльшая часть лекарственного вещества

(около 10%) достигает ЦНС. В то же время,

активность ДОФА-декарбоксилазы ЦНС не

нарушается и леводопа без помех

превращается в дофамин, который оказывает

свое терапевтическое действие.

еханизм

действия: Ингибиторы ДОФА-декарбоксилазы

не проникают через ГЭБ. Они конкурируют

с леводопой в периферических тканях за

активный центр фермента и, связываясь

с ним, препятствуют декарбоксилированию

леводопы в дофамин. Таким образом, на

периферии (кишечник, печень, легкие)

разрушение леводопы прекращается и

бóльшая часть лекарственного вещества

(около 10%) достигает ЦНС. В то же время,

активность ДОФА-декарбоксилазы ЦНС не

нарушается и леводопа без помех

превращается в дофамин, который оказывает

свое терапевтическое действие.

При лечении паркинсонизма ингибиторы ДОФА-декарбоксилаз используют совместно с препаратами леводопы (эффект потенцирования). Т.о., на фоне применения ингибиторов можно вводить меньшие дозы леводопы. Как правило эффективная доза комбинированных препаратов леводопы и ингибиторов составляет 0,5-1,0 г/сут леводопы и 100-200 мг/сут ингибитора.

Прекращение периферического декарбоксилирования леводопы снижает концентрацию дофамина в периферических тканях и уменьшает частоту и выраженность периферических нежелательных эффектов (гипотензии, тошноты, рвоты, полиурии). В то же время, усиление поступления леводопы в ЦНС чревато возрастанием частоты и выраженности центральных нежелательных эффектов (гиперкинезов, психозов, бессонницы и др.).

ФВ: Синемет (Sinemet,) таблетки по 250 мг, содержащие 200 мг леводопы и 50 мг карбидопы; Мадопар (Madopar) капсулы по 125 и 250 мг, содержащие 100 и 200 мг леводоы соответственно в комбинации с 25 и 50 мг бенсеразида.

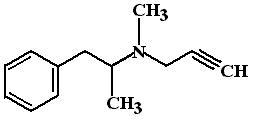

Селегилин (Selegiline, Deprenyl, Niar). Механизм действия. Является избирательным ингибитором МАО типа B. В организме человека присуствует две изоформы фермента МАО:

-

МАО-А – располагается преимущественно на периферии (кишечник, печень, легкие) и в меньшей степени в ЦНС; проводит окислительное дезаминирование норадреналина, серотонина, дофамина, тирамина.

-

МАО-В – располагается преимущественно в ЦНС и в меньшей степени на периферии, проводит окислительное декарбоксилирование дофамина и тирамина.

В дозах менее 10 мг/сут селегилин связывается

практически исключительно с активным

центром МАО-В и нарушает способность

этого фермента разрушать дафамин.

Следовательно, на фоне селегилина эффект

леводопы усиливается и продлевается.

Это объясняется тем, что замедляется

разрушение дофамина, который образуется

из леводопы.

дозах менее 10 мг/сут селегилин связывается

практически исключительно с активным

центром МАО-В и нарушает способность

этого фермента разрушать дафамин.

Следовательно, на фоне селегилина эффект

леводопы усиливается и продлевается.

Это объясняется тем, что замедляется

разрушение дофамина, который образуется

из леводопы.

ФЭ: Сам по себе селегилин оказывает лишь минимальный антипаркинсонический эффект. Это может быть связано с тем, что эндогенного дофамина у лиц страдающих паркинсонизмом недостаточно. Однако, в комбинации с препаратами леводопы селегилин позволяет усилить ее эффект.

Показано, что селегилин замедляет прогрессирование заболевания. Возможно, что это связано с его антиоксидантным эффектом и способностью защищать дофаминергические нейроны черной субстанции от повреждающего действия свободных радикалов. К сожалению, через 1-2 года терапевтический эффект селегилина заметно ослабевает.

Показания и режим дозирования: Лечение паркинсонизма у пациентов с ухудшающимся ответом на терапию леводопой. Селегилин назначают внутрь в 2 приема по 5 мг утром и в полдник.

НЭ: Подобно ингибиторам периферической ДОФА-декарбоксилазы селегилин увеличивает частоту и выраженность центральных нежелательных эффектов леводопы.

В процессе метаболизма селегилина образуется амфетамин, который оказывает выраженное стимулирующее влияние на ЦНС, вызывая возбуждение, спутанность сознания, параноидные психотические реакции, повышение артериального давления.

Поскольку селегилин не нарушает активность МАО-А он не препятствует разрушению других аминов и не вызывает гипертонической реакции при употреблении в пищу продуктов, богатых этими аминами.

Применение с аналогичными целями неселективных ингибиторов МАО-А и В неприемлемо. При этом нарушается дезаминирование не только дофамина, но и других биогенных аминов (тирамина, серотонина), которые содержатся в ряде продуктов питания, технология производства которых связана с процессами ферментации. Употребление в пищу этих продуктов приводило бы у таких пациентов к развитию гипертонических кризов по типу «сырного» и «серотонинового» синдромов, описанных у лиц, которые принимают ингибиторы МАО для лечения депрессии.

ФВ: таблетки по 5 и 10 мг.

Толкапон (Tolcapone, Tasmar). МД: Является обратимым ингибитором КОМТ. При приеме внутрь, толкапон хорошо всасывается и проникает через ГЭБ в ЦНС. Связываясь с активным центром КОМТ он препятствует метилированию катехоламинов (в том числе и дофамина) и скорость метаболизма дофамина замедляется.

П оказания

и режим дозирования: Толкапон дополняет

антипаркинсонический эффект других

лекарственных средств, тормозящих

метаболизм леводопы. Чаще всего его

применяют в сочетании с селегилином,

ингибиторами ДОФА-декарбоксилаз в

дополнение к терапии леводопой у

пациентов, которые плохо переносят

монотерапию леводопой или недостаточно

отвечают на нее. Толкапон применяют

внутрь по 100-200 мг 3 раза в день во время

еды.

оказания

и режим дозирования: Толкапон дополняет

антипаркинсонический эффект других

лекарственных средств, тормозящих

метаболизм леводопы. Чаще всего его

применяют в сочетании с селегилином,

ингибиторами ДОФА-декарбоксилаз в

дополнение к терапии леводопой у

пациентов, которые плохо переносят

монотерапию леводопой или недостаточно

отвечают на нее. Толкапон применяют

внутрь по 100-200 мг 3 раза в день во время

еды.

НЭ: Наиболее частым нежелательным эффектом является диарея, которая развивается через 2-4 месяца регулярного применения толкапона и связана с усилением перистальтики кишечника. Толкапон увеличивает частоту и выраженность центральных нежелательных эффектов леводопы, оказывает гепатотоксическое действие. Справедливости ради, следует отметить, что гепатотоксическое действие толкапона привело к запрещению его применения в ряде европейских стран. В настоящее время проводятся интенсивные клинические испытания менее токсичных ингибиторов КОМТ – энтокапона и нитекапона.

ФВ: таблетки по 100 и 200 мг.

Бромокриптин (Bromocriptin, Parlodel). Производное алкалоидов спорыньи. Механизм действия: Бромокриптин является агонистом постсинаптических D2-дофаминовых рецепторов.

Ф К:

Определенным недостатком бромокриптина

является его неблагоприятные

фармакокинетические свойства. Высокая

пресистемная элиминация приводит к

тому, что уже во время первого прохождения

через печень, после приема внутрь,

разрушается 70-80% принятой дозы. Кроме

того, период полуэлиминации бромокриптина

всего 2-4 часа, что требует его достаточно

частого (3 раза) применения в течение

суток.

К:

Определенным недостатком бромокриптина

является его неблагоприятные

фармакокинетические свойства. Высокая

пресистемная элиминация приводит к

тому, что уже во время первого прохождения

через печень, после приема внутрь,

разрушается 70-80% принятой дозы. Кроме

того, период полуэлиминации бромокриптина

всего 2-4 часа, что требует его достаточно

частого (3 раза) применения в течение

суток.

ФЭ:

-

Противопаркинсонический эффект. Бромокриптин активирует D2-рецепторы нейронов хвостатого ядра и воспроизводит тем самым тормозящий эффект, который оказывают нейроны черной субстанции или леводопа на хвостатое ядро. Торможение хвостатого ядра приводит к активации нейронов бледного шара и усилению его нисходящих тормозных влияний на -мотонейроны спинного мозга. В итоге, бромокриптин снижает брадикинезию и ригидность.

-

Эндокринологические эффекты. Бромокриптин вызывает угнетение секреции пролактина. Этот эффект связан с влиянием на рецепторы гипофиза. В настоящее время полагают, что гипоталамический гормон пролактостатин является ни чем иным, как дофамином. Бромокриптин, стимулируя D2-дофаминовые рецепторы гипофиза, тормозит образование и секрецию пролактина. Кроме того, показано, что бромокриптин (как и другие дофаминомиметики) нормализует уровень гормона роста: снижает патологически повышенную его секрецию и несколько повышает нормальную секрецию СТГ.

Показания к применению:

-

Лечение гиперпролактинемии и связанных с ней нарушений менструального цикла, женского и мужского бесплодия, лечение пролактином (гормонпродуцирующих опухолей гипофиза, выделяющих пролактин). Бромокриптин назначают в дозе 7,5-20 мг/сут.

-

Подавление лактации в послеродовом периоде (т.к. синтез и секреция молока определяются уровнем пролактина). Используют бромокриптин в дозах 7,5-15 мг/сут.

-

Лечение акромегалии (обусловленой гормонпродуцирующими опухолями гипофиза). Эффективные дозы составляют 1,25-5,0 мг/сут.

-

Лечение диффузной формы кистозно-фиброзной мастопатии. Показано, что бромокриптин снижает число кист и узлов в тканях молочной железы, полагают, что это связано с нормализацией секреции пролактина и соотношения эстрогенов и прогестерона. Эффективные дозы составляют 5,0-10,0 мг/сут.

-

Лечение паркинсонизма. Используют дозы 10-40 мг/сут.

Режим дозирования: Во всех случаях подбор оптимальной дозы бромокриптина проводят по следующей схеме. В 1-ую неделю его принимают внутрь по 1,25 мг на ночь, в течение второй недели – по 2,5 мг на ночь, с 3-ей недели – по 2,5 мг 2 раза в день и с 4-ой недели – по 2,5 мг 3 раза в день (что соответствует 7,5 мг/сут). При необходимости дальнейшего увеличения его проводят каждые 3 дня повышая дозу на 2,5 мг.

НЭ:

-

Со стороны ЖКТ отмечаются эффекты характерные для леводопы и других дофаминомиметиков – анорексия, тошнота и рвота.

-

Ортостатический коллапс при первых приемах.

-

Эритромелалгия – болезненный спазм сосудов пальцев рук, который сменяется их внезапным расширением с гиперемией, отеком и жжением. Провоцирующим фактором является контакт с водой.

-

Эрготизм – сочетание спазмов сосудов конечностей, внутренних органов с изменениями психики в виде галлюцинаций и бреда.

ФВ: таблетки по 0,0025; 0,004 и 0,01; капсулы по 0,004 и 0,01; раствор для приема внутрь 4 мг/5 мл (0,08%) во флак. по 100 мл

П ерголид

(Pergolide, Permax).

Механизм

действия: Перголид является полным

агонистом постсинаптических D2-рецепторов

и парциальным агонистом пресинаптических

D1-рецепторов.

По активности в отношении D2-рецепторов

в 10 раз превосходит бромокриптин. За

счет активации постсинаптических

D2-рецепторов

воспроизводит тормозящие эффекты

дофамина в экстрапирамидной системе.

Действуя на пресинаптические D1-рецепторы,

которые расположены на возбуждающих

терминалях корковых глутаматергических

нейронов, тормозит выделение глютамата

и чрезмерную стимуляцию нейронов

хвостатого ядра

ерголид

(Pergolide, Permax).

Механизм

действия: Перголид является полным

агонистом постсинаптических D2-рецепторов

и парциальным агонистом пресинаптических

D1-рецепторов.

По активности в отношении D2-рецепторов

в 10 раз превосходит бромокриптин. За

счет активации постсинаптических

D2-рецепторов

воспроизводит тормозящие эффекты

дофамина в экстрапирамидной системе.

Действуя на пресинаптические D1-рецепторы,

которые расположены на возбуждающих

терминалях корковых глутаматергических

нейронов, тормозит выделение глютамата

и чрезмерную стимуляцию нейронов

хвостатого ядра

В отличие от бромокриптина перголид не подвержен пресистемной элиминации, имеет более длительный период полувыведения (около 27 часов), что позволяет назначать его 1 раз в день. Кроме того, он более доступен по цене, что немаловажно, если учитывать чрезвычайно высокую стоимость терапии бромокриптином.

ФЭ: Для перголида характерны те же эффекты, что и для бромокриптина.

Показания для применения и режим дозирования. В настоящее время одобрено применение перголида только для лечения паркинсонизма. Прием перголида начинают с 0,05 мг на ночь в течение 2 дней, затем дозу повышают на 0,1 мг каждые 3 дня. Как правило, эффективными являются дозы 0,4-0,5 мг/сут, однако, при необходимости можно увеличивать их до 3-5 мг/сут. При плохой переносимости можно принимать перголид в 2-3 приема.

НЭ: Перголид лучше переносится, чем бромокриптин и реже вызывает ортостатический коллапс и рвоту. При длительном применении перголида возможно появление плеврального или перикардиального выпота, фиброза плевральной полости или забрюшинного пространства. Возможно развитие психотических реакций.

ФВ: таблетки по 0,00005; 0,00025 и 0,001

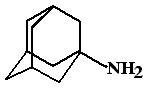

Амантадин (Amantadine, Midantan). Первоначально был создан как противовирусное средство из группы адамантановых производных. Его противопаркинсоническая активность была обнаружена случайно.

М Д:

До конца механизм действия амантадина

неясен. Полагают, что в реализации его

активности играют роль несколько

процессов:

Д:

До конца механизм действия амантадина

неясен. Полагают, что в реализации его

активности играют роль несколько

процессов:

-

Блокада NMDA-рецепторов на поверхности холинергических нейронов хвостатого ядра. В результате это блокады не происходит стимулирующего воздействия на эти клетки возбуждающих глутаматергических нейронов коры и активность холинергических нейронов понижается. При этом уменьшается активность связанных с ними ГАМК-ергических нейронов хвостатого ядра и они прекращают тормозить нейроны бледного шара. В итоге, ГАМК-ергические нейроны бледного шара снижают тонус -мотонейронов спинного мозга и тонус скелетных мышц.

-

Полагают, что амантадин может усиливать выделение дофамина в синаптическую щель из нейронов черной субстанции и тормозить его обратный нейрональный захват. В итоге, в области нейронов хвостатого ядра концентрация дофамина повышается и он оказывает тормозящее действие на холинергические нейроны, дополняя эффект амантадина, связанный с блокадой NMDA-рецепторов.

-

Амантадин обладает слабой М-холиноблокирующей активностью. Поэтому он блокирует М-холинорецепторы тормозных нейронов хвостатого ядра и препятствует их активации ацетилхолином, который выделяется возбуждающими холинергическими нейронами.

ФЭ: Амантадин оказывает противопаркинсоническое действие и уменьшает выраженность акинезии, ригидности и тремора в равной мере, хотя и с меньшей эффективностью, чем леводопа. По эффективности в 15-20 раз слабее леводопы. Чаще всего амантадин используют как вспомогательное средство при лечении леводопой (для усиления ее эффекта). Терапевтический эффект леводопы развивается через 3-5 дней регулярного приема, но, к сожалению, уже через несколько недель терапии он значительно ослабевает.

Благодаря противовирусному эффекту в отношении вируса гриппа типа А амантадин используют для лечения и профилактики гриппа.

Режим дозирования: Как противопаркинсоническое средство амантадин применяют по 100-200 мг 2 раза в день внутрь.

НЭ: Чаще всего наблюдаются изменения со стороны ЦНС в виде депрессии, бессонницы, психомоторного возбуждения, галлюцинаций. В высоких (более 200 мг/сут) дозах способен вызвать судороги.

При применении амантадина возможно развитие периферических отеков и livedo reticularis – зигзагообразной пигментации кожи в виде «стрел молний» (чаще всего возникает в области лодыжек). Как правило эти симптомы исчезают через 1 месяц после регулярного применения амантадина.

М-холиноблокирующее действие амантадина может приводить к появлению сухости во рту, глотке, запорам и задержке мочи (особенно у пожилых мужчин).

ФВ: таблетки по 0,1 и 0,2.

Т ригексифенидил

(Trihexyphenidyl,

Cyclodol

Romparkin).

МД: Блокирует М- и Н-холинергические

рецепторы, которые расположены на

тормозных нейронах хвостатого ядра. В

итоге, невозможна активация этих

рецепторов ацетилхолином, который

выделяется возбуждающими холинергическими

нейронами хвостатого ядра. Поскольку

тормозные нейроны хвостатого ядра

остаются неактивными, оно перестает

тормозить бледный шар и его активность

восстанавливается – он угнетает

-мотонейроны

спинного мозга и тонус мышц падает.

ригексифенидил

(Trihexyphenidyl,

Cyclodol

Romparkin).

МД: Блокирует М- и Н-холинергические

рецепторы, которые расположены на

тормозных нейронах хвостатого ядра. В

итоге, невозможна активация этих

рецепторов ацетилхолином, который

выделяется возбуждающими холинергическими

нейронами хвостатого ядра. Поскольку

тормозные нейроны хвостатого ядра

остаются неактивными, оно перестает

тормозить бледный шар и его активность

восстанавливается – он угнетает

-мотонейроны

спинного мозга и тонус мышц падает.