- •1.1. Предмет аналитической химии

- •1.2. Принцип, метод и методика анализа

- •1.3. Виды анализа

- •2.1. Аналитические реакции

- •2.2. Систематический и дробный анализ

- •3.1. Общая характеристика химического равновесия. Константа химического равновесия

- •3.2. Активность и коэффициент активности

- •3.3. Отклонения от идеальности в растворах сильных электролитов

- •3.5. Общие принципы расчёта состава равновесных систем

- •4.1. Важнейшие теории кислот и оснований

- •4.3. Влияние растворителя на кислотно-основные свойства растворённого вещества

- •4.4. Нивелирующее и дифференцирующее действие растворителя. Сильные и слабые кислоты и основания

- •4.6. Расчёт состава равновесных смесей протолитов при заданном значении рН

- •4.7. Кислотно-основные буферные растворы

- •5.1. Понятие о комплексном соединении

- •5.2. Классификация комплексных соединений

- •5.5. Применение органических реагентов в аналитической химии

- •6.1. Произведение растворимости малорастворимого электролита

- •6.2. Растворимость

- •6.3. Влияние различных факторов на растворимость

- •7.1. Общая характеристика окислительно-восста- новительных реакций

- •7.2. Количественная оценка окислительно-восстано- вительной способности веществ

- •7.3. Влияние различных факторов на протекание окислительно-восстановительных реакций

- •8.1. Отбор пробы

- •8.2. Разложение пробы

- •9.1. Общая характеристика и классификация

- •9.2. Жидкость - жидкостная экстракция

- •10.1. Приближённые вычисления и значащие цифры

- •10.2. Понятие об аналитическом сигнале

- •10.4. Неопределённость и погрешности измерений

- •10.6. Пример статистической обработки результатов измерений. Исключение промахов

- •10.7. Основные характеристики методики анализа

- •11.1. Общая характеристика

- •11.2. Виды гравиметрических определений

- •11.3. Понятие о механизме образования осадка

- •11.4. Коллоидная стадия образования осадка

- •11.6. Основные этапы методики гравиметрического определения методом осаждения

- •12.1. Основные понятия титриметрии

- •12.2. Классификация титриметрических методов анализа и способов титрования

- •ГЛАВА 13 Кислотно-основное титрование

- •13.1. Титранты и стандартные вещества

- •13.2. Обнаружение конечной точки титрования. Ки- слотно-основные индикаторы

- •13.3. Кривые титрования

- •13.5. Погрешности титрования

- •13.6. Некоторые случаи практического применения кислотно-основного титрования в водных растворах

- •14.1. Ограничения возможностей кислотно-основного основного титрования в водных растворах

- •14.3. Применение в фармацевтическом анализе

- •ГЛАВА 15 Комплексометрическое титрование

- •15.1. Общая характеристика

- •15.2. Меркуриметрическое титрование

- •15.3. Комплексонометрическое титрование

- •15.3.1. Понятие о комплексонах

- •15.3.2. Свойства этилендиаминтетрауксусной кислоты и её взаимодействие с катионами металлов

- •15.3.3. Кривые титрования

- •15.3.4. Способы обнаружения конечной точки титрования. Металлоиндикаторы

- •15.3.5. Индикаторные погрешности

- •15.3.6. Титранты и стандартные вещества

- •15.3.7. Способы комплексонометрического титрования и его применение

- •ГЛАВА 16 Осадительное титрование

- •16.1. Общая характеристика

- •16.2. Аргентометрическое титрование

- •16.2.1. Кривые титрования

- •16.2.2. Способы обнаружения конечной точки титрования

- •16.2.3. Титранты и стандартные вещества

- •16.2.4. Применение в фармацевтическом анализе

- •16.3. Меркурометрическое титрование

- •17.1. Общая характеристика и классификация

- •17.2. Кривые титрования

- •18.1. Иодометрическое титрование

- •18.2. Хлориодометрическое титрование

- •18.3. Иодатометрическое титрование

- •18.4. Броматометрическое титрование

- •18.5. Нитритометрическое титрование

- •18.6. Перманганатометрическое титрование

- •18.7. Дихроматометрическое титрование

- •18.8. Цериметрическое титрование

- •20.3. Атомно-абсорбционная спектроскопия

- •20.3.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.3.3. Практическое применение

- •20.4.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.5. ИК-спектроскопия

- •20.5.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.5.2. Общая характеристика ИК-спектров

- •20.5.3. Измерение аналитического сигнала

- •20.5.4. Практическое применение

- •21.1. Атомно-эмиссионная спектроскопия

- •21.1.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •21.1.2. Измерение аналитического сигнала

- •21.1.3. Практическое применение

- •21.2. Люминесцентная спектроскопия

- •20.2.1 Классификация видов люминесценции

- •21.2.4. Влияние различных факторов на интенсивность флуоресценции растворов

- •21.2.5. Измерение аналитического сигнала

- •22.1. Общая характеристика

- •22.2. Классификация хроматографических методов

- •22.3. Хроматографические параметры

- •22.4. Теории хроматографического разделения

- •ГЛАВА 23 Газовая хроматография

- •23.1. Общая характеристика

- •23.2. Устройство газового хроматографа

- •23.3. Особенности газотвёрдофазной хроматографии

- •23.4. Особенности газожидкостной хроматографии

- •23.5. Индексы удерживания Ковача

- •23.6. Практическое применение

- •ГЛАВА 24 Жидкостная хроматография

- •24.1. Общая характеристика

- •24.2. Плоскостная хроматография

- •24.2.1. Методика получения плоскостной хроматограммы

- •24.2.2. Анализ плоскостной хроматограммы

- •24.2.3. Практическое применение

- •24.3. Колоночная жидкостная хроматография

- •24.3.1. Устройство жидкостного хроматографа

- •24.3.2. Практическое применение

- •24.4. Характеристика отдельных видов жидкостной хроматографии

- •24.4.1. Ионообменная хроматография

- •24.4.2. Эксклюзионная хроматография

- •25.2. Классификация электрохимических методов анализа

- •25.3. Кондуктометрия

- •25.3.1. Теоретические основы и классификация

- •25.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •25.3.4. Практическое применение

- •25.3.5. Понятие о высокочастотной кондуктометрии

- •26.1. Потенциометрический метод анализа

- •26.1.1. Общая характеристика и классификация

- •26.1.2. Условия измерения аналитического сигнала

- •26.1.3. Индикаторные электроды

- •26.1.4. Прямая потенциометрия

- •26.1.5. Потенциометрическое титрование

- •26.2. Кулонометрический метод анализа

- •26.2.1. Общая характеристика и классификация

- •26.2.2. Прямая кулонометрия

- •26.2.3. Кулонометрическое титрование

- •27.1. Принцип измерения аналитического сигнала.

- •27.2. Вольтамперограмма

- •27.4. Практическое применение вольтамперометрии. Амперометрическое титрование

- •ЛИТЕРАТУРА

- •Общая

- •Справочная

- •Дополнительная литература к отдельным темам

- •Химические методы обнаружения неорганических веществ

- •Хемометрика

- •Химические методы анализа

- •Инструментальные методы анализа (общая литература)

- •Спектроскопические методы анализа

- •Хроматографические методы анализа

- •Электрохимические методы анализа

Инструментальные методы анализа

24.3. Колоночная жидкостная хроматография

Вколоночной жидкостной хроматографии сорбент находится в стеклянной или металлической трубке (колонке).

Вклассическом варианте колоночной хроматографии используются сорбенты с диаметром частиц более 100 мкм. Колонка может иметь длину до нескольких метров. Элюент продвигается по колонке под действием силы тяжести.

Ввысокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)

используются сорбенты, обладающие особыми свойствами (однородность частиц, ненабухаемость и т.д.). Диаметр частиц этих сорбентов не превышает 50 мкм. Часто в ВЭЖХ применяют сорбенты с различными привитыми группами (см. рис. 24.1). Скорость движения подвижной фазы и эффективность разделения в ВЭЖХ значительно выше, чем в классическом варианте хроматографии.

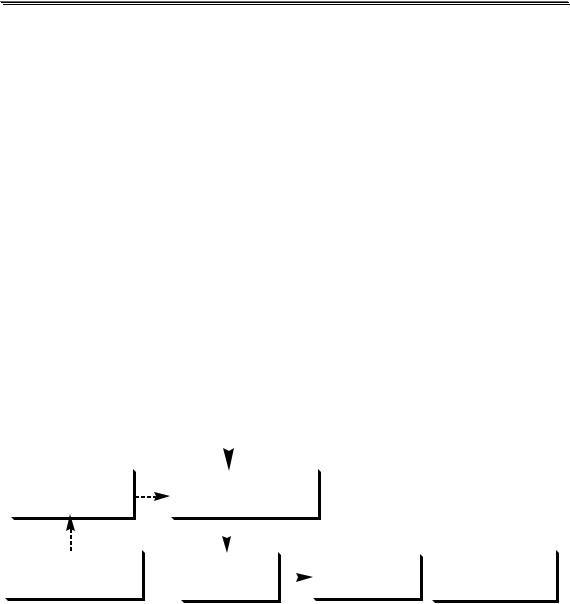

24.3.1. Устройство жидкостного хроматографа

Основные узлы жидкостного хроматографа показаны на рис.

24.5.

|

|

|

|

|

ввод пробы |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

блок подачи |

|

|

|

устройство |

|

|

|

|

||||

|

подвижной фазы |

|

|

|

для ввода пробы |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

резервуары для |

|

|

|

колонка |

|

|

|

детектор |

|

|

регистрирующее |

|

|

подвижной фазы |

|

|

|

|

|

|

|

|

устройство |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 24.5. Принципиальная схема жидкостного хроматографа

Подвижная фаза подаётся в колонку с помощью насоса. Блок подачи элюента может включать в себя также систему дегазации, устройство для градиентного элюирования, измерители давления. До по-

падания в насос подвижная фаза должна быть профильтрована и освобождена от растворённых в ней газов (“дегазирована”), так как пузырьки газа при попадании в колонку приводят к снижению её эффективности, а при попадании в детектор вызывают беспорядочные колебания нулевой линии.

Ввод пробы в жидкостный хроматограф может проводиться с помощью петлевого дозатора, микрошприца (роль шприца может выполнять сам насос) и др.

Хроматографические колонки в ВЭЖХ, в отличие от газохроматографических колонок, прямые. Они имеют длину 10 - 30 см и внут-

307

Раздел 3

ренний диаметр 4 - 6 мм, а в микроколоночных хроматографах, соответственно, 5 - 7 см и 1-2 мм. Корпус колонки представляет собой цилиндрическую трубку, изготовленную из стекла, нержавеющей стали или полимерного материала. На верхнем и нижнем концах колонки расположены фильтры, представляющие собой диски из пористой нержавеющей стали. Назначение фильтров – удерживание сорбента в колонке и задержка механических примесей, которые могут находиться в подвижной фазе.

В табл. 24.3 перечислены детекторы, наиболее часто используемые в ВЭЖХ.

Табл. 24.3

Характеристика некоторых детекторов, используемых в жидкостных хроматографах

Детектор |

Измеряемый сигнал |

Определяемые |

|||

|

|

|

вещества |

|

|

дифференциальный |

разность показателей прелом- |

универсальный |

|

||

рефрактометр |

ления элюата и элюента |

|

|

|

|

УФ-детектор с фик- |

разность между поглощением |

вещества, |

поглощающие |

||

сированной длиной |

элюата и элюента при 254 нм |

электромагнитное |

излу- |

||

волны (254 нм) |

|

|

чение с |

длиной |

волны |

|

|

|

254 нм |

|

|

спектрофотометри- |

разность между поглощением |

вещества, |

поглощающие |

||

ческий |

элюата и элюента при вы- |

излучение |

с выбранной |

||

|

бранной длине волны |

длиной волны |

|

||

флуоресцентный |

интенсивность |

испускаемого |

вещества, |

обладающие |

|

|

света |

|

флуоресценцией |

|

|

кондуктометриче- |

низкочастотная |

электропро- |

ионы |

|

|

ский |

водность элюата |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

потенциометриче- |

разность потенциалов ионо- |

ионы |

|

|

|

ский |

селективного |

электрода и |

|

|

|

|

электрода сравнения |

|

|

|

|

вольтамперометри- |

сила тока при постоянном по- |

вещества, |

способные к |

||

ческий |

тенциале электродов |

электрохимическому |

|||

|

|

|

окислению |

или |

восста- |

|

|

|

новлению |

|

|

24.3.2. Практическое применение

Высокоэффективная жидкостная хроматография используется для разделения, в том числе и препаративного выделения, обнаружения и идентификации, а также количественного определения веществ различной химической природы (как полярных, так и неполярных, как ионов, так и молекул, как низкомолекулярных, так и высокомолекулярных).

308