- •1.1. Предмет аналитической химии

- •1.2. Принцип, метод и методика анализа

- •1.3. Виды анализа

- •2.1. Аналитические реакции

- •2.2. Систематический и дробный анализ

- •3.1. Общая характеристика химического равновесия. Константа химического равновесия

- •3.2. Активность и коэффициент активности

- •3.3. Отклонения от идеальности в растворах сильных электролитов

- •3.5. Общие принципы расчёта состава равновесных систем

- •4.1. Важнейшие теории кислот и оснований

- •4.3. Влияние растворителя на кислотно-основные свойства растворённого вещества

- •4.4. Нивелирующее и дифференцирующее действие растворителя. Сильные и слабые кислоты и основания

- •4.6. Расчёт состава равновесных смесей протолитов при заданном значении рН

- •4.7. Кислотно-основные буферные растворы

- •5.1. Понятие о комплексном соединении

- •5.2. Классификация комплексных соединений

- •5.5. Применение органических реагентов в аналитической химии

- •6.1. Произведение растворимости малорастворимого электролита

- •6.2. Растворимость

- •6.3. Влияние различных факторов на растворимость

- •7.1. Общая характеристика окислительно-восста- новительных реакций

- •7.2. Количественная оценка окислительно-восстано- вительной способности веществ

- •7.3. Влияние различных факторов на протекание окислительно-восстановительных реакций

- •8.1. Отбор пробы

- •8.2. Разложение пробы

- •9.1. Общая характеристика и классификация

- •9.2. Жидкость - жидкостная экстракция

- •10.1. Приближённые вычисления и значащие цифры

- •10.2. Понятие об аналитическом сигнале

- •10.4. Неопределённость и погрешности измерений

- •10.6. Пример статистической обработки результатов измерений. Исключение промахов

- •10.7. Основные характеристики методики анализа

- •11.1. Общая характеристика

- •11.2. Виды гравиметрических определений

- •11.3. Понятие о механизме образования осадка

- •11.4. Коллоидная стадия образования осадка

- •11.6. Основные этапы методики гравиметрического определения методом осаждения

- •12.1. Основные понятия титриметрии

- •12.2. Классификация титриметрических методов анализа и способов титрования

- •ГЛАВА 13 Кислотно-основное титрование

- •13.1. Титранты и стандартные вещества

- •13.2. Обнаружение конечной точки титрования. Ки- слотно-основные индикаторы

- •13.3. Кривые титрования

- •13.5. Погрешности титрования

- •13.6. Некоторые случаи практического применения кислотно-основного титрования в водных растворах

- •14.1. Ограничения возможностей кислотно-основного основного титрования в водных растворах

- •14.3. Применение в фармацевтическом анализе

- •ГЛАВА 15 Комплексометрическое титрование

- •15.1. Общая характеристика

- •15.2. Меркуриметрическое титрование

- •15.3. Комплексонометрическое титрование

- •15.3.1. Понятие о комплексонах

- •15.3.2. Свойства этилендиаминтетрауксусной кислоты и её взаимодействие с катионами металлов

- •15.3.3. Кривые титрования

- •15.3.4. Способы обнаружения конечной точки титрования. Металлоиндикаторы

- •15.3.5. Индикаторные погрешности

- •15.3.6. Титранты и стандартные вещества

- •15.3.7. Способы комплексонометрического титрования и его применение

- •ГЛАВА 16 Осадительное титрование

- •16.1. Общая характеристика

- •16.2. Аргентометрическое титрование

- •16.2.1. Кривые титрования

- •16.2.2. Способы обнаружения конечной точки титрования

- •16.2.3. Титранты и стандартные вещества

- •16.2.4. Применение в фармацевтическом анализе

- •16.3. Меркурометрическое титрование

- •17.1. Общая характеристика и классификация

- •17.2. Кривые титрования

- •18.1. Иодометрическое титрование

- •18.2. Хлориодометрическое титрование

- •18.3. Иодатометрическое титрование

- •18.4. Броматометрическое титрование

- •18.5. Нитритометрическое титрование

- •18.6. Перманганатометрическое титрование

- •18.7. Дихроматометрическое титрование

- •18.8. Цериметрическое титрование

- •20.3. Атомно-абсорбционная спектроскопия

- •20.3.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.3.3. Практическое применение

- •20.4.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.5. ИК-спектроскопия

- •20.5.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.5.2. Общая характеристика ИК-спектров

- •20.5.3. Измерение аналитического сигнала

- •20.5.4. Практическое применение

- •21.1. Атомно-эмиссионная спектроскопия

- •21.1.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •21.1.2. Измерение аналитического сигнала

- •21.1.3. Практическое применение

- •21.2. Люминесцентная спектроскопия

- •20.2.1 Классификация видов люминесценции

- •21.2.4. Влияние различных факторов на интенсивность флуоресценции растворов

- •21.2.5. Измерение аналитического сигнала

- •22.1. Общая характеристика

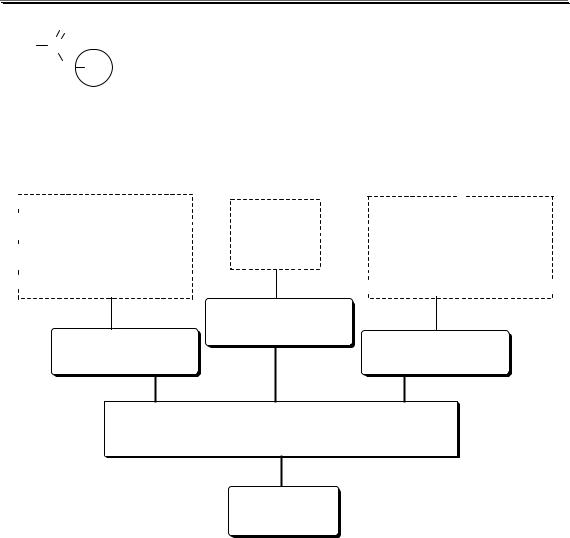

- •22.2. Классификация хроматографических методов

- •22.3. Хроматографические параметры

- •22.4. Теории хроматографического разделения

- •ГЛАВА 23 Газовая хроматография

- •23.1. Общая характеристика

- •23.2. Устройство газового хроматографа

- •23.3. Особенности газотвёрдофазной хроматографии

- •23.4. Особенности газожидкостной хроматографии

- •23.5. Индексы удерживания Ковача

- •23.6. Практическое применение

- •ГЛАВА 24 Жидкостная хроматография

- •24.1. Общая характеристика

- •24.2. Плоскостная хроматография

- •24.2.1. Методика получения плоскостной хроматограммы

- •24.2.2. Анализ плоскостной хроматограммы

- •24.2.3. Практическое применение

- •24.3. Колоночная жидкостная хроматография

- •24.3.1. Устройство жидкостного хроматографа

- •24.3.2. Практическое применение

- •24.4. Характеристика отдельных видов жидкостной хроматографии

- •24.4.1. Ионообменная хроматография

- •24.4.2. Эксклюзионная хроматография

- •25.2. Классификация электрохимических методов анализа

- •25.3. Кондуктометрия

- •25.3.1. Теоретические основы и классификация

- •25.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •25.3.4. Практическое применение

- •25.3.5. Понятие о высокочастотной кондуктометрии

- •26.1. Потенциометрический метод анализа

- •26.1.1. Общая характеристика и классификация

- •26.1.2. Условия измерения аналитического сигнала

- •26.1.3. Индикаторные электроды

- •26.1.4. Прямая потенциометрия

- •26.1.5. Потенциометрическое титрование

- •26.2. Кулонометрический метод анализа

- •26.2.1. Общая характеристика и классификация

- •26.2.2. Прямая кулонометрия

- •26.2.3. Кулонометрическое титрование

- •27.1. Принцип измерения аналитического сигнала.

- •27.2. Вольтамперограмма

- •27.4. Практическое применение вольтамперометрии. Амперометрическое титрование

- •ЛИТЕРАТУРА

- •Общая

- •Справочная

- •Дополнительная литература к отдельным темам

- •Химические методы обнаружения неорганических веществ

- •Хемометрика

- •Химические методы анализа

- •Инструментальные методы анализа (общая литература)

- •Спектроскопические методы анализа

- •Хроматографические методы анализа

- •Электрохимические методы анализа

Общие вопросы аналитической химии

|

увеличение силы сопряжённой кислоты |

||

C6H5NH3+ |

NH4+ |

[(NH2)3C]+ |

|

KBH+ |

2,6 10-5 |

5,75 10-10 |

3,55 10-14 |

pKBH+ |

4,58 |

9,24 |

13,5 |

C6H5NH2 |

NH |

(NH ) C=NH |

|

|

|

3 |

2 2 |

увеличение силы основания

4.3. Влияние растворителя на кислотно-основные свойства растворённого вещества

Кислотно-основные свойства растворителя

Сила кислоты зависит от природы взаимодействующего с ней основания, а сила основания - от взаимодействующей с ним кислоты. Например, первичный амин в воде является более слабым основанием, чем в уксусной кислоте.

RNH2 + H2O î RNH3+ + OH-

более сильный донор протона более сильный акцептор протона

RNH2 + CH3COOH î RNH3+ + CH3COO-

НАЛИЧИЕ ПРОТОНИЗИРОВАННЫХ АТОМОВ ВОДОРОДА

протонные |

апротонные |

||||

H2O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

полярные (ε > 15) |

|

неполярные (ε < 15) |

|||

NH3 |

|

|

|

|

|

CH3CN |

|

|

C6H6 |

||

CH3COOH |

|

|

|||

|

HCON(CH3)2 |

|

|

C6H14 |

|

|

CH3COCH3 |

|

|

CCl4 |

|

33

Раздел 1

O

H3C C

O H

Протонизированным называют атом водорода, связанный с атомом сильно электроотрицательного элемента и способный легко отщепляться от молекулы в виде протона (поэтому иногда его называют «подвижным»).

В зависимости от кислотно-основных свойств растворители бы-

вают:

CH3COOH

Вещества, у которых

Вещества, у которых

преобладают кислотные

преобладают кислотные

свойства. По сравнению

свойства. По сравнению

с водой повышают силу

с водой повышают силу

растворённых оснований

растворённых оснований  и понижают силу кислот.

и понижают силу кислот.

C2H5OH |

NH3 |

Кислотные и |

Вещества, у которых |

основные |

преобладают основные |

свойства |

свойства. По сравнению |

соизмеримы |

с водой повышают силу |

|

растворённых кислот |

и понижают силу оснований

и понижают силу оснований

амфотерные кислотные (амфипротные) основные

(протогенные) (протофильные)

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

инертные Практически не принимают участия в кислотно-основном

C6H6 взаимодействии

Протонные растворители могут относиться как к кислотным (уксусная кислота), так и к основным (аммиак) или амфотерным растворителям (вода). Одни из представителей полярных апротонных растворителей, например, диметилформамид, обладают основными свойствами, другие (кетоны, ацетонитрил, диметилсульфоксид), а также неполярные апротонные растворители вообще не склонны к реакциям кислотно-основного взаимодействия.

Автопротолиз растворителя. Константа автопротолиза

Автопротолизом называют процесс кислотно-основного взаимодействия между двумя молекулами вещества, при котором одна молекула ведёт себя как кислота, а вторая - как основание.

H2O + H2O î H3O+ + OH-

СH3COOH + СH3COOH î СH3COO- + СH3COOH2+

C2H5OH + C2H5OH î C2H5O- + C2H5OH2+

NH3 + NH3 î NH2- + NH4+

34

Общие вопросы аналитической химии

Автопротолизу в той или иной степени подвергается большинство растворителей. Однако у одних веществ он идёт более интенсивно, у других - менее интенсивно.

Рассмотрим реакцию кислотно-основного взаимодействия между двумя молекулами растворителя

SH + SH î S + SH2+

ион ион лиата лиония

Для чистого растворителя aSH =1, поэтому

K SH0 = aSH2+ aS − |

|

K SH =[SH 2+ ][S − ] |

|

|

Полученная константа называется константой автопротолиза

(KSH).

−lg KSH = pKSH

Вслучае воды выражения для константы автопротолиза (обычно обозначается как KW) выглядит следующим образом:

KW0 = aH O aOH − |

|

K W =[H3O+ ][OH− ] |

3 |

|

|

|

|

При 25 °С K 0W = 1,0 10-14, pKW = 14,0. При увеличении темпера-

туры константа автопротолиза воды увеличивается, а её показатель, соответственно, уменьшается.

Показатель константы автопротолиза является мерой протяжённости шкалы кислотности (от aSH2+ =1 до aS− =1) для данного рас-

творителя. Величина, равная половине pKSH, соответствует нейтральной среде для данного растворителя. В нейтральной среде

aSH2+ = aS− .

0

3,05  6,1 муравьиная кислота

6,1 муравьиная кислота

7,0  14,0 вода

14,0 вода

9,55  19,1 этанол

19,1 этанол

Константа автопротолиза растворителя связывает между собой константы кислотности и основности частиц, образующих сопряжённую кислотно-основную пару. Например, для водных растворов:

35

Раздел 1

Kb K BH+ = [BH+ ][OH− ] [B][H3+O+ ] =[OH− ][H3O+ ]

[B][BH ]

pK b + pK BH+ = pK W

Диэлектрическая проницаемость

Диэлектрической проницаемостью среды (ε) называют без-

размерную величину, которая показывает, во сколько раз взаимодействие между двумя точечными электрическими зарядами в данной среде слабее, чем в вакууме.

Чем выше диэлектрическая проницаемость растворителя, тем лучше происходит диссоциация растворённого в нём электролита. Растворители, у которых ε > 15, называются полярными, а те, у которых ε < 15 - неполярными.

Диэлектрическая проницаемость влияет на величину константы автопротолиза.

ионизация диссоциация

SH + SH î S- SH2+ î S- |

+ SH+ |

|

2 |

ионная

пара

Если растворитель имеет малую диэлектрическую проницаемость, то константа диссоциации ионной пары будет также мала, следовательно, и значение константы автопротолиза будет небольшим.

растворитель |

ε |

pKSH |

HCOOH |

57,0 |

6,1 |

CH3COOH |

6,2 |

14,4 |

Диэлектрическая проницаемость растворителя оказывает влияние на константу кислотности (или основности) растворённого вещества. При уменьшении ε величины данных констант уменьшаются. Причём у заряженных частиц они изменяются менее сильно, чем у незаряженных.

кислота |

H2O |

CH3OH |

∆pKa |

C6H5COOH |

4,2 |

9,5 |

5,3 |

C6H5NH3+ |

4,6 |

6,1 |

1,5 |

36