- •1.1. Предмет аналитической химии

- •1.2. Принцип, метод и методика анализа

- •1.3. Виды анализа

- •2.1. Аналитические реакции

- •2.2. Систематический и дробный анализ

- •3.1. Общая характеристика химического равновесия. Константа химического равновесия

- •3.2. Активность и коэффициент активности

- •3.3. Отклонения от идеальности в растворах сильных электролитов

- •3.5. Общие принципы расчёта состава равновесных систем

- •4.1. Важнейшие теории кислот и оснований

- •4.3. Влияние растворителя на кислотно-основные свойства растворённого вещества

- •4.4. Нивелирующее и дифференцирующее действие растворителя. Сильные и слабые кислоты и основания

- •4.6. Расчёт состава равновесных смесей протолитов при заданном значении рН

- •4.7. Кислотно-основные буферные растворы

- •5.1. Понятие о комплексном соединении

- •5.2. Классификация комплексных соединений

- •5.5. Применение органических реагентов в аналитической химии

- •6.1. Произведение растворимости малорастворимого электролита

- •6.2. Растворимость

- •6.3. Влияние различных факторов на растворимость

- •7.1. Общая характеристика окислительно-восста- новительных реакций

- •7.2. Количественная оценка окислительно-восстано- вительной способности веществ

- •7.3. Влияние различных факторов на протекание окислительно-восстановительных реакций

- •8.1. Отбор пробы

- •8.2. Разложение пробы

- •9.1. Общая характеристика и классификация

- •9.2. Жидкость - жидкостная экстракция

- •10.1. Приближённые вычисления и значащие цифры

- •10.2. Понятие об аналитическом сигнале

- •10.4. Неопределённость и погрешности измерений

- •10.6. Пример статистической обработки результатов измерений. Исключение промахов

- •10.7. Основные характеристики методики анализа

- •11.1. Общая характеристика

- •11.2. Виды гравиметрических определений

- •11.3. Понятие о механизме образования осадка

- •11.4. Коллоидная стадия образования осадка

- •11.6. Основные этапы методики гравиметрического определения методом осаждения

- •12.1. Основные понятия титриметрии

- •12.2. Классификация титриметрических методов анализа и способов титрования

- •ГЛАВА 13 Кислотно-основное титрование

- •13.1. Титранты и стандартные вещества

- •13.2. Обнаружение конечной точки титрования. Ки- слотно-основные индикаторы

- •13.3. Кривые титрования

- •13.5. Погрешности титрования

- •13.6. Некоторые случаи практического применения кислотно-основного титрования в водных растворах

- •14.1. Ограничения возможностей кислотно-основного основного титрования в водных растворах

- •14.3. Применение в фармацевтическом анализе

- •ГЛАВА 15 Комплексометрическое титрование

- •15.1. Общая характеристика

- •15.2. Меркуриметрическое титрование

- •15.3. Комплексонометрическое титрование

- •15.3.1. Понятие о комплексонах

- •15.3.2. Свойства этилендиаминтетрауксусной кислоты и её взаимодействие с катионами металлов

- •15.3.3. Кривые титрования

- •15.3.4. Способы обнаружения конечной точки титрования. Металлоиндикаторы

- •15.3.5. Индикаторные погрешности

- •15.3.6. Титранты и стандартные вещества

- •15.3.7. Способы комплексонометрического титрования и его применение

- •ГЛАВА 16 Осадительное титрование

- •16.1. Общая характеристика

- •16.2. Аргентометрическое титрование

- •16.2.1. Кривые титрования

- •16.2.2. Способы обнаружения конечной точки титрования

- •16.2.3. Титранты и стандартные вещества

- •16.2.4. Применение в фармацевтическом анализе

- •16.3. Меркурометрическое титрование

- •17.1. Общая характеристика и классификация

- •17.2. Кривые титрования

- •18.1. Иодометрическое титрование

- •18.2. Хлориодометрическое титрование

- •18.3. Иодатометрическое титрование

- •18.4. Броматометрическое титрование

- •18.5. Нитритометрическое титрование

- •18.6. Перманганатометрическое титрование

- •18.7. Дихроматометрическое титрование

- •18.8. Цериметрическое титрование

- •20.3. Атомно-абсорбционная спектроскопия

- •20.3.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.3.3. Практическое применение

- •20.4.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.5. ИК-спектроскопия

- •20.5.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.5.2. Общая характеристика ИК-спектров

- •20.5.3. Измерение аналитического сигнала

- •20.5.4. Практическое применение

- •21.1. Атомно-эмиссионная спектроскопия

- •21.1.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •21.1.2. Измерение аналитического сигнала

- •21.1.3. Практическое применение

- •21.2. Люминесцентная спектроскопия

- •20.2.1 Классификация видов люминесценции

- •21.2.4. Влияние различных факторов на интенсивность флуоресценции растворов

- •21.2.5. Измерение аналитического сигнала

- •22.1. Общая характеристика

- •22.2. Классификация хроматографических методов

- •22.3. Хроматографические параметры

- •22.4. Теории хроматографического разделения

- •ГЛАВА 23 Газовая хроматография

- •23.1. Общая характеристика

- •23.2. Устройство газового хроматографа

- •23.3. Особенности газотвёрдофазной хроматографии

- •23.4. Особенности газожидкостной хроматографии

- •23.5. Индексы удерживания Ковача

- •23.6. Практическое применение

- •ГЛАВА 24 Жидкостная хроматография

- •24.1. Общая характеристика

- •24.2. Плоскостная хроматография

- •24.2.1. Методика получения плоскостной хроматограммы

- •24.2.2. Анализ плоскостной хроматограммы

- •24.2.3. Практическое применение

- •24.3. Колоночная жидкостная хроматография

- •24.3.1. Устройство жидкостного хроматографа

- •24.3.2. Практическое применение

- •24.4. Характеристика отдельных видов жидкостной хроматографии

- •24.4.1. Ионообменная хроматография

- •24.4.2. Эксклюзионная хроматография

- •25.2. Классификация электрохимических методов анализа

- •25.3. Кондуктометрия

- •25.3.1. Теоретические основы и классификация

- •25.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •25.3.4. Практическое применение

- •25.3.5. Понятие о высокочастотной кондуктометрии

- •26.1. Потенциометрический метод анализа

- •26.1.1. Общая характеристика и классификация

- •26.1.2. Условия измерения аналитического сигнала

- •26.1.3. Индикаторные электроды

- •26.1.4. Прямая потенциометрия

- •26.1.5. Потенциометрическое титрование

- •26.2. Кулонометрический метод анализа

- •26.2.1. Общая характеристика и классификация

- •26.2.2. Прямая кулонометрия

- •26.2.3. Кулонометрическое титрование

- •27.1. Принцип измерения аналитического сигнала.

- •27.2. Вольтамперограмма

- •27.4. Практическое применение вольтамперометрии. Амперометрическое титрование

- •ЛИТЕРАТУРА

- •Общая

- •Справочная

- •Дополнительная литература к отдельным темам

- •Химические методы обнаружения неорганических веществ

- •Хемометрика

- •Химические методы анализа

- •Инструментальные методы анализа (общая литература)

- •Спектроскопические методы анализа

- •Хроматографические методы анализа

- •Электрохимические методы анализа

Инструментальные методы анализа

ГЛАВА 21

21.1. Атомно-эмиссионная спектроскопия

Атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС) - спектроскопиче-

ский метод анализа, основанный на измерении электромагнитного излучения оптического диапазона, испускаемого термически возбуждёнными свободными атомами или одноатомными ионами.

21.1.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

При действии на атом тепловой энергии один из электронов переходит на более высокий энергетический уровень, а затем (через ~ 10-8 с), возвращаясь в основное состояние, испускает поглощённую энергию в виде кванта электромагнитного излучения определённой длины волны либо отдаёт её в виде теплоты при столкновении с другими атомами (рис. 21.1).

|

|

|

|

E* |

|

|

|

|

|

термическое |

|

|

||

Q |

|

hν |

||

возбуждение |

|

|||

|

|

|

|

|

E0

E0

Рис. 21.1. Схема процессов, лежащих в основе АЭС

Атомный спектр испускания, также как и спектр поглощения, состоит из множества отдельных линий различной интенсивности, соответствующих различным возможным электронным переходам. Наиболее вероятными являются испускательные переходы с ближайшего к основному электронного уровня. Такие переходы называются резонансными. Соответствующие им линии в спектре имеют самую большую интенсивность и чаще всего используются для практических целей.

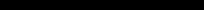

21.1.2. Измерение аналитического сигнала

Приборы, используемые в атомно-эмиссионной спектроскопии, имеют следующие основные узлы (рис. 21.2).

265

Раздел 3

|

|

|

|

|

устройство для выделения |

|

|

|

|

|

|

атомизатор |

|

|

|

|

|

||||

|

|

спектрального интервала |

|

детектор |

||||||

|

ввод |

|

пробы |

|

из испускаемого излучения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

регистрирующее |

|||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

устройство |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 21.2. Принципиальная схема прибора для АЭС

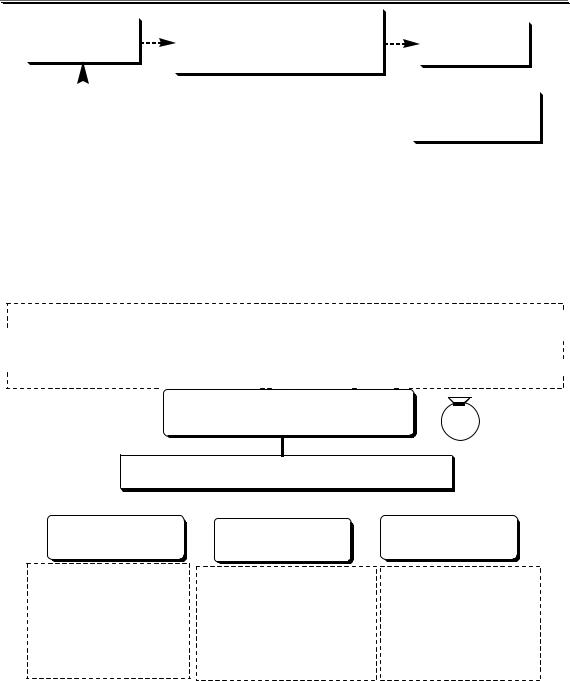

Роль атомизатора заключается не только в получении свобод-

ных атомов, но и в переводе атомов в возбуждённое состояние. Вследствие этого атомизация в АЭС проводится в более жёстких условиях, чем в ААС. В качестве атомизаторов используют:

самая эффективная |

☺ |

6000-10000 °С ☺ |

самая хорошая |

атомизация |

воспроизводимость |

Плазменная горелка, состоящая из трёх кварцевых трубок, через которые пропускают

особо чистый аргон. Во внутренний поток вводится исследуемый раствор, средний

особо чистый аргон. Во внутренний поток вводится исследуемый раствор, средний

используется для образования плазмы, наружный - для её охлаждения. Плазму

используется для образования плазмы, наружный - для её охлаждения. Плазму  "поджигают" действием искрового разряда, а затем стабилизируют с помощью

"поджигают" действием искрового разряда, а затем стабилизируют с помощью

высокочастотной индуктивной катушки.

индуктивно-связанная плазма |

$ |

|

АТОМИЗАТОРЫ В АЭС

|

|

|

|

|

|

пламя |

электрическая |

электрическая |

|||

|

|

дуга |

|

искра |

|

Горелка, в которую |

Два электрода, между |

Похожа по устройству |

|||

с помощью форсунки |

которыми пропускают |

на электрическую дугу |

|||

вводят анализируемый |

электрический ток. |

|

|

||

раствор |

Нижний электрод имеет |

|

|

||

пламенная |

углубление, в которое |

|

|

||

фотометрия |

помещают анализируемую |

|

пробу (твёрдую!). |

||

|

1500-3000 °C

только щелочные, щелочноземельные металлы и т.п.

3000-7000 °C |

до 10000 °C |

невысокая

воспроизводимость

В качестве устройства для выделения необходимого спектрального интервала из получаемого спектра испускания используют монохроматоры: дифракционные решётки или призмы. В пламенной фотометрии получаемые спектры содержат мало линий, поэтому для выделения требуемого спектрального интервала используют свето-

фильтры.

266

Инструментальные методы анализа

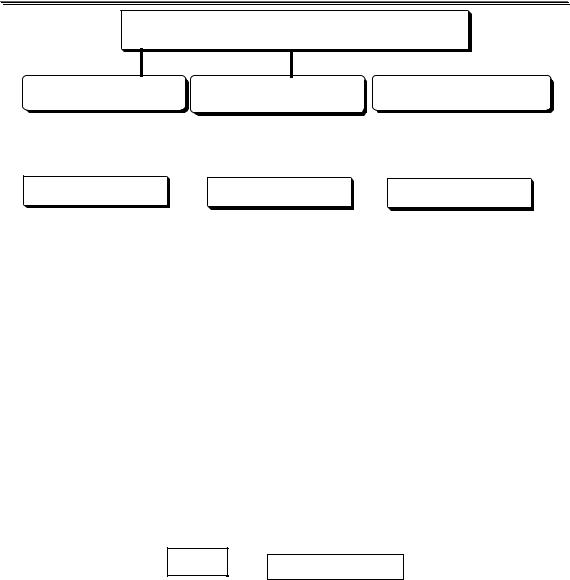

ДЕТЕКЦИЯ СИГНАЛА В АЭС

визуальная фотохимическая фотоэлектрическая

фотоэлементы, фотоумножители, фотодиоды

СПЕКТРОСКОПЫ СПЕКТРОГРАФЫ КВАНТОМЕТРЫ

21.1.3. Практическое применение

АЭС используется для обнаружения и количественного опре-

деления различных элементов, обычно металлов. В качественном анализе используется наличие характерных линий в получаемых спектрах испускания. Наиболее подходящий атомизатор для качественного анализа - дуговой разряд, так как пламя даёт спектры бедные спектральные линиями, атомизатор с ИСП - наоборот, очень сложные спектры, которые можно расшифровать только с помощью компьютера.

Количественный анализ в АЭС основан на зависимости интенсивности испускания от концентрации данного элемента в анализируемой пробе. Зависимость между интенсивностью спектральных линий и концентрацией элемента в пробе является более сложной, чем, например, в ААС, и описывается уравнением Ломакина-Шайбе

I = aCb или lg I = b lg C + lg a

где a и b - эмпирические константы, которые характеризуют процессы, происходящие на поверхности электродов (a) и самопоглощение излучения (b).

Зависимость I от C не является линейной (в отличие от зависимости lgI от lgC). Самый большой диапазон линейности наблюдается при использовании атомизатора с ИСП.

Для определения концентрации в АЭС применяют метод градуировочного графика и метод добавок. Для построения градуировочного графика часто используют внутренние стандарты.

Предел обнаружения в АЭС при определении хорошо атомизируемых и легковозбудимых элементов с использованием пламенного атомизатора составляет 10-7-10-2%, других элементов (ИСПатомизатор) - 10-8 - 10-2%.

Воспроизводимость при использовании пламени и ИСП - Sr = 0,01-0,05, при использовании искры и дуги Sr = 0,05 - 0,2.

267